So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 14.05.2019

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Experten-Ratgeber zur Aufdachdämmung: Technik, Dämmstoff-Auswahl und Kostenvergleich

Was ist eine Aufdachdämmung? Wo wird sie eingesetzt? Welche Vor- und Nachteile bringt eine Dämmung "Aufdach"? Welche Dämmstoffe eignen sich? Wie hoch sind die Kosten?

Die geltende Energieeinsparverordnung EnEV schreibt eine Dämmung des Dachs gesetzlich vor. Entweder muss in Wohn- und Nichtwohngebäuden die oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden (Dachraum) so gedämmt sein, dass der zugehörige Wärmedurchgangskoeffizient (auch U-Wert genannt) nicht größer als 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin ist. Oder man dämmt das Dach des Gebäudes, um den vorgeschriebenen Mindestwärmeschutz zu erzielen. Die Dachdämmung lässt sich von innen nach außen mit Hilfe der Methoden Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung, die auch Aufdachdämmung genannt wird, realisieren. Die Dämmverfahren lassen sich auch miteinander kombinieren. Wie eine typische Aufdachdämmung aufgebaut ist, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt und was sie kostet, haben unsere Energie-Experten hier für Sie zusammengefasst.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Aufwand einer Aufdachdämmung beim Neu- und Altbau

Die Aufdachdämmung wird beim Neubau von vornherein mit eingeplant und erscheint mit ihrem handwerklichen Aufwand, ihrem Materialverbrauch und ihren Kosten auf der Rechnung des Neubauprojekts. Während die Aufdachdämmung beim Neubau eine von vielen Maßnahmen ist, um das Gebäude auf den gesetzlich vorgeschriebenen und technisch aktuellen Dämmstand zu bringen, ist das beim Altbau anders: Hier ist die Dachdämmung meist eine nachträgliche Maßnahme, um das Gebäude energetisch zu sanieren. Bei einer solchen Sanierung gilt es, den mit der Aufdachdämmung zu erzielenden Dämmeffekt und den dafür nötigen Aufwand abzuwägen – und eine entsprechende Dämmmethode zu wählen.

Von den eingangs erwähnten Dämmmethoden

- unter den Dachsparren,

- zwischen den Dachsparren

- und auf den Dachsparren

ist die Aufdachdämmung – ausgeführt als nachträgliche Sanierung – die aufwendigste und entsprechend teuerste. Der Grund: Während sich eine Untersparrendämmung oder Zwischensparrendämmung in der Regel sehr gut von Innen ausführen lässt, ohne dass das Dach abgedeckt werden muss, ist das Abdecken des Dachs bei der Aufdachdämmung Voraussetzung. Und zwar mit allem Drum und Dran: Gerüstaufbau, Gerüstsicherung, Gerüstabbau, Zwischenlagerung der gegebenenfalls noch wiederverwendbaren Dachdecke, andernfalls deren Entsorgung, Ersatz nicht wiederverwendbarer Dachdeckbauteile usw. usf. Denn im Altbau beziehungsweise Bestandsbau sind die Dachräume häufig ausgebaut und bewohnt, so dass man ohne eine entsprechende Dachentkernung nicht an die äußere Seite der Sparren gelangt.

Experten-Tipp: Es ist deshalb sinnvoll, eine Aufdachdämmung mit einer sowieso geplanten Dachsanierung zu kombinieren, um zwei nötige Maßnahmen möglichst kostenbewusst ausführen zu lassen.

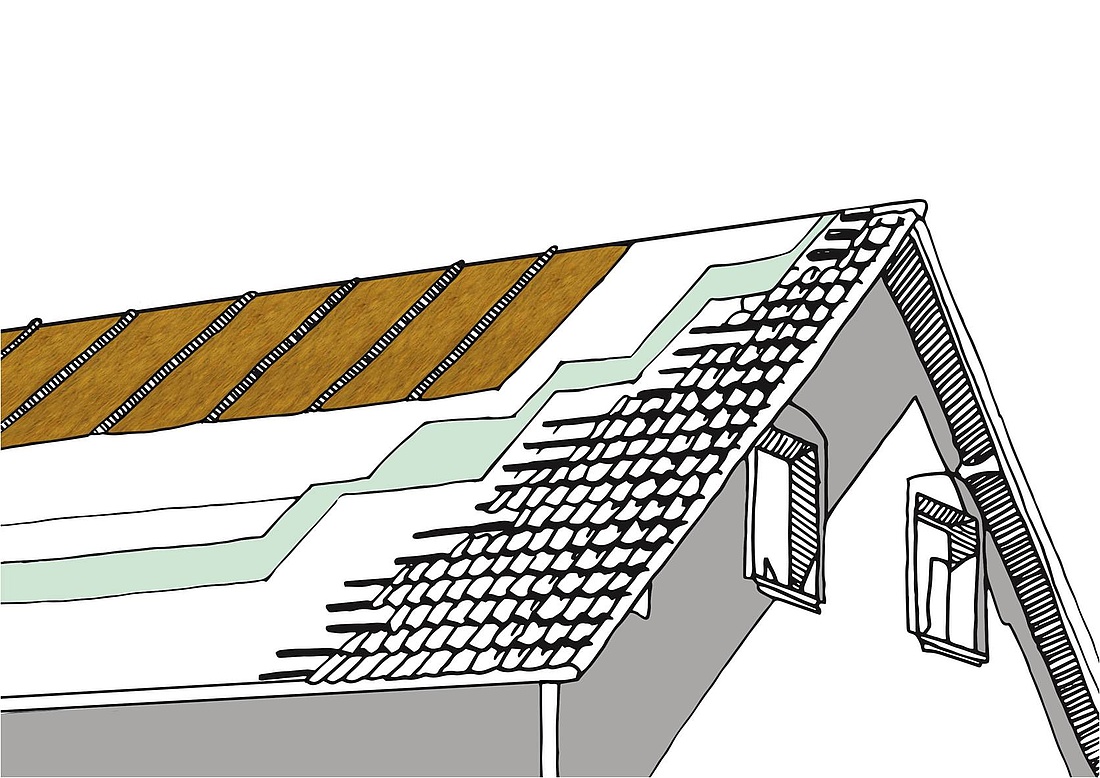

Typischer Aufbau einer Aufdachdämmung

Die Aufdachdämmung dämmt, sprich: isoliert, von außen. Sie wird auf den Dachsparren befestigt und ergibt fachmännisch ausgeführt eine dämmende Haube, die sich komplett auf die Dachkonstruktion legt.

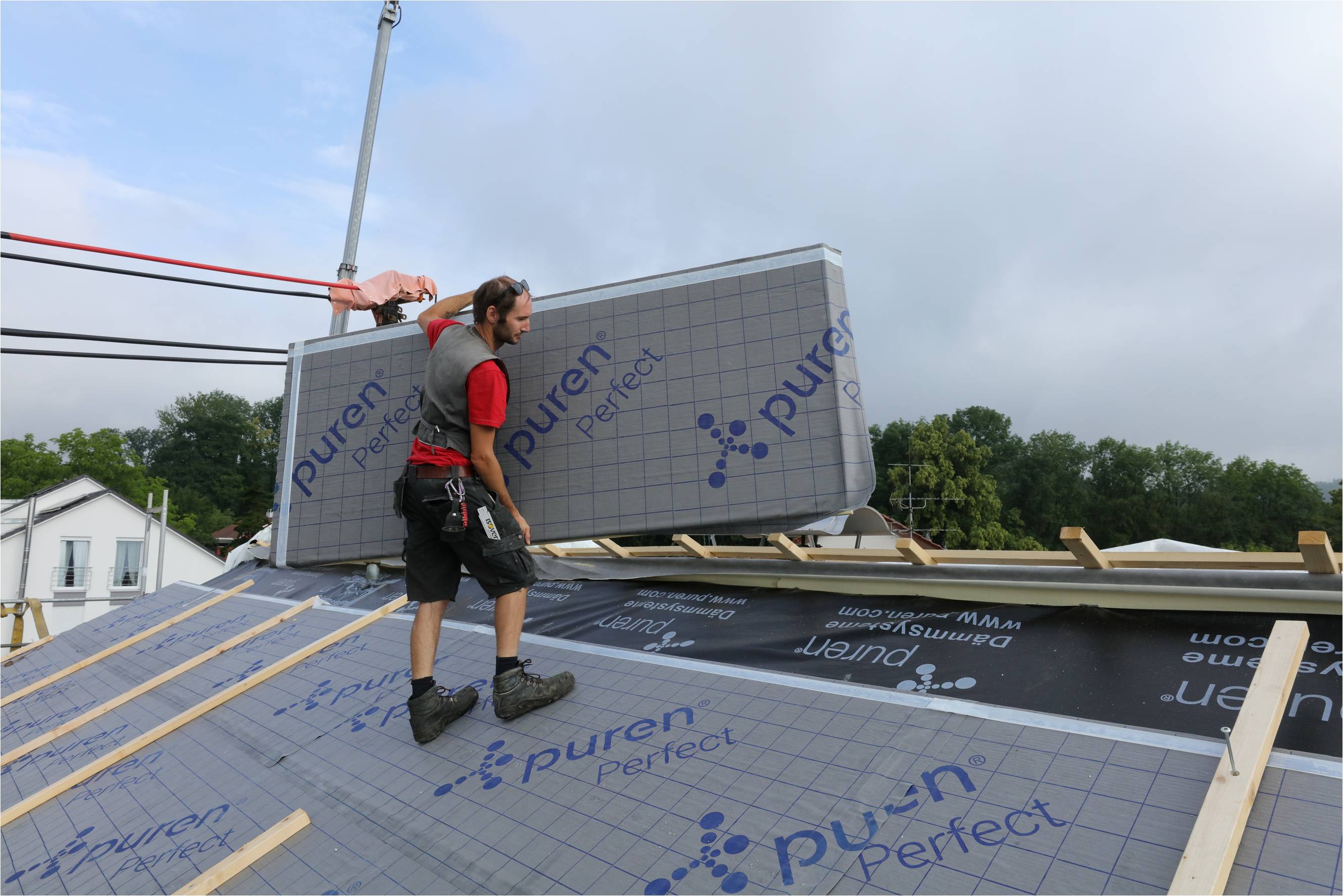

Die Dämmplatten werden je nach Konstruktionssystem, das von Hersteller zu Hersteller variieren kann, entweder dicht an dicht (im Fachjargon: Stoß auf Stoß) verlegt oder mittels Nut-und-Feder-Mechanismus. Hierbei kommt es auf besonders sorgfältiges Handwerk an, damit die Dämmschicht fugenfrei errichtet wird.

Die Dämmplatten kommen direkt auf die Holzschalung und die Dampfbremse. Erst dann folgt der weitere Dachaufbau mit der sogenannten Konterlattung, den Dachlatten und schließlich den Dachziegeln. Unter Umständen, beispielsweise bei Verwendung von Holzfaserdämmstoffen, wird auch eine zusätzliche Abdeckplatte auf die Dämmschicht aufgebracht, die vor Feuchtigkeit schützt und zusätzlich einen dämmenden Effekt mitbringt.

Von Innen nach Außen könnte eine Aufdachdämmung beispielsweise so aussehen:

- Unterkonstruktion

- Dampfbremse

- Dämmplatten

- Unterdeckplatte oder Unterspannbahn

- Haltelattung und Konterlattung

- Dachpfannen

Auswahl der richtigen Dämmstoffe für die Aufdachdämmung

Es gibt ein breites Angebot an verschiedenen Materialien und Ausführungen. Wichtig ist, dass jedes Gebäude bzw. Dach als Einzelfall betrachtet wird, um die genauen Anforderungen, die an die Dämmlösung gestellt werden, zu ermitteln. Handelt es sich etwa um eine Altbausanierung, muss evtl. die Statik geprüft werden. Gibt es besondere Anforderungen an den Brandschutz oder an den Schallschutz? Welcher U-Wert ist gefordert? Wie sehen die baulichen Voraussetzungen aus? Das sind nur einige von vielen Fragen, die beantwortet werden müssen.

Moderne Dämmstoffe für die Aufdachdämmung sind feste Platten aus mineralischer Glaswolle oder Steinwolle, sogenannte Hartschaumplatten aus Polyurethan und ökologisch freundliche Holzdämmplatten.

- Glaswolle besteht zu bis zu 70 Prozent aus recyceltem Altglas sowie Sand, Kalk, Bindemitteln wie Bakelit und auch Mineralöl, um den Staub zu binden. Die Rohstoffe für Steinwolle sind Basalt, Diabas oder Dolomit. Um die Mineralfasern herzustellen, werden sowohl für Glas- als auch für Steinwolle die Rohstoffe geschmolzen und dann zu feinen Fäden (Fasern) gezogen oder geblasen. Glaswolle hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,032 bis 0,048 Watt pro Meter und Kelvin, was als gut gilt.

- Polyurethan (PUR/ PIR) ist ein Dämmstoff, der aus Rohöl hergestellt wird. Er ist robust und flexibel einsetzbar. Die Wärmeleitfähigkeit von PUR/ PIR liegt zwischen 0,020 und 0,025 Watt pro Meter und Kelvin und ist als sehr gering einzuschätzen, was der Grund für die hohe Dämmwirkung des Dämmstoffs ist. Aber: Polyurethan hat den Nachteil, schwer beziehungsweise normal entflammbar zu sein.

- Hydrophobierte Holzfaserdämmplatten werden seit über 50 Jahren als Unterdeckplatten eingesetzt und waren früher als „Bitumen-Holzfaserplatten“ in DIN 68752 genormt. Als zusätzliche wasserableitende Schicht unter der Eindeckung von geneigten Dächern stellen sie bei der Aufdachdämmung eine Zusatzmaßnahme für die Regensicherheit des Daches dar.

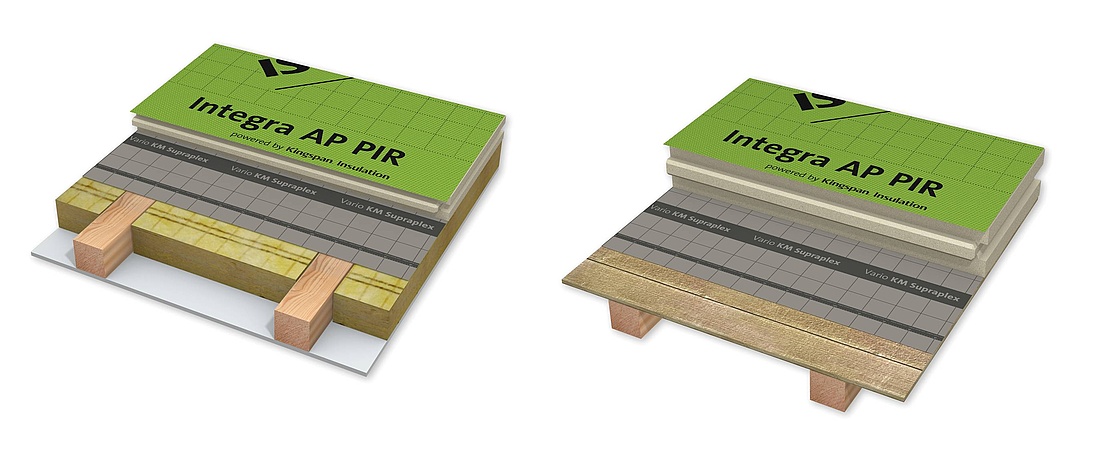

Mit Aufdachdämmplatten aus z.B. PIR Hartschaum wird generell eine gute Wärmedämmung erzielt. Aber auch das Material des Dämmstoffs kann der ausschlaggebende Faktor sein: steht etwa Holz im Vordergrund und sollen die Platten robust in der Verarbeitung sein, werden zunehmend Holzweichfaserplatten gewählt. Erfordert die Konstruktion diffusionsoffene Materialien, ist Mineralwolle, insbesondere Steinwolle, zu empfehlen. Je nach den Anforderungen können aber auch Dämmsysteme aus unterschiedlichen Dämmstoffen wie z. B. PIR als Aufdachdämmung in Ergänzung mit einer Mineralwolle-Zwischensparrendämmung eingesetzt werden.

Während Mineralfaserplatten recycelbar sind, sind Hartschaumplatten aus Polyurethan das jedoch nicht. Die Klimabilanz von Mineralfasern ist insgesamt besser als die von Hartschaumplatten aus Polyurethan. Alternative Dämmstoffe aus Holz- oder Hanffasern schneiden bei der Ökobilanz der Aufdachdämmung allerdings am Besten ab.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Vorteile und Nachteile einer Aufdachdämmung

Die Aufdachdämmung ist eine optimale Methode zum Dämmen des Dachs. Sie gilt bauphysikalisch betrachtet als die effektivste Dämmmethode, denn sie dämmt sowohl den Wohnraum als auch die Dachkonstruktion. Außerdem entstehen bei ihrer Umsetzung keine unerwünschten Wärmebrücken, über die kostbare Wärme unkontrolliert in die Umwelt gelangt. Die Dämmschicht ist luft- und winddicht sowie wärmebrückenfrei. Winterliche Kälte wird von ihr abgehalten wie sommerliche Hitze. Das macht den Dachraum nach der Dämmung klimatisch zu einem gut bewohnbaren Raum, der ungedämmte Zeiten mit Barackenklima – winters feucht und kalt und Sommers heiß und stickig – vergessen lässt. Da die Aufdachdämmung auf den Dachsparren - also außerhalb des Dachraums – stattfindet, mindert sie den bewohnbaren Raum nicht wie eine Dämmung unter oder zwischen den Sparren des Dachs.

Als Nachteil der Aufdachdämmung sind zum einen ihr hoher handwerklicher Aufwand und die daraus resultierenden Kosten zu sehen. Zum anderen wird der Aufdachdämmung auch als Nachteil angekreidet, dass sie hohes technisches Know-how braucht, um ordentlich ausgeführt zu werden. Während eine Untersparrendämmung oder eine Zwischensparrendämmung von Innen noch als Eigenleistung erbracht werden kann, wenn man fachmännisch angeleitet wird und einigermaßen handwerklich begabt ist, ist eine Aufdachdämmung eine Sache für Profis. Zu groß ist das Risiko, wenn unerfahrene Hände beim Anbringen der Dämmung die darunter befindliche Dampfbremse beschädigen oder die Dämmschicht mit offenen Fugen verlegen.

Experten-Tipp: Ist das Dachgeschoss ausgebaut und bewohnt und sollen Schalung und Sparren als optisches Gestaltungselement vom Innenraum aus sichtbar sein, ist die Sanierung von außen mit einer reinen Aufdachdämmung oberhalb von Schalung und Klimamembran sinnvoll. Ansonsten ist auch eine Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eine sehr wirtschaftliche Lösung, da hier der Dämmstoff lückenlos oberhalb der Sparren verlegt wird und zudem Wärmebrücken vermieden werden.

Beispielhafter Ablauf einer Aufdachdämmung in Bildern

Kosten der Aufdachdämmung und Einsparmöglichkeiten

Neben der bereits erwähnten Möglichkeit, bei der Aufdachdämmung Kosten zu sparen, indem man als Hausherr die Dämmung des Aufdachs mit einer sowieso anstehenden Dachrenovierung zusammenlegt, gibt es weitere Sparmaßnahmen. Dazu zählt, dass man das Dachabdecken in Eigenleistung erbringt und auch beim Dämmen mit anpackt und zum Beispiel die Dämmplatten anreicht.

Die Kosten für eine Aufdachdämmung setzen sich immer aus variablen Kosten entsprechend der zu dämmenden Dachfläche und dem dafür nötigen Material und den dafür anfallenden Arbeiten und fixen Kosten zusammen. Zu den fixen Kosten zählen beispielsweise die, die für das Baugerüst fällig werden.

| Dachfläche | Variable Kosten | Fixkosten | Gesamtersparnis in 20 Jahren | Kostenvorteil |

|---|---|---|---|---|

| 100 m2 | 5.500 Euro | 5.000 Euro | 12.500 Euro | 2.000 Euro |

| 150 m2 | 8.250 Euro | 5.500 Euro | 18.750 Euro | 5.000 Euro |

| 200 m2 | 11.000 Euro | 6.000 Euro | 25.000 Euro | 8.000 Euro |

| 250 m2 | 13.750 Euro | 6.500 Euro | 31.250 Euro | 11.000 Euro |

| 300 m2 | 16.500 Euro | 7.000 Euro | 37.500 Euro | 14.000 Euro |

| 350 m2 | 19.250 Euro | 7.500 Euro | 43.750 Euro | 17.000 Euro |

| 400 m2 | 22.000 Euro | 8.000 Euro | 50.000 Euro | 20.000 Euro |

| 450 m2 | 24.750 Euro | 8.500 Euro | 56.250 Euro | 23.000 Euro |

| 500 m2 | 27.500 Euro | 9.000 Euro | 62.500 Euro | 26.000 Euro |

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!