So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Vollsparrendämmung - ihre Vorteile, ihr Aufbau, ihre Besonderheiten

Warum ist eine Vollsparrendämmung einer Teilsparrendämmung vorzuziehen? Und weshalb ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn bei der Vollsparrendämmung ein Muss? Wie ist eine typische Vollsparrendämmung aufgebaut?

Die Vollsparrendämmung ist eine Form der Zwischensparrendämmung, bei der der gesamte Raum zwischen den einzelnen Sparren, das sogenannte Gefach, mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Sie unterscheidet sich somit von der Teilsparrendämmung, bei der nur ein Teil des Zwischensparrenraums mit Dämmstoff gefüllt wird.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Die Belüftung des Dachs - eine unerlässliche Maßnahme gegen Feuchtigkeit

Wer sich den zugegeben größeren Aufwand und die daraus resultierenden höheren Kosten einer Aufsparrendämmung sparen will, der kann eine Dämmung der Zwischensparren in Erwägung ziehen, um die Wärmeeffizienz seines Dachs zu verbessern. Dabei wird der Zwischensparrenraum vielfach nur teilweise gedämmt. Doch mit welcher Begründung sollte man nicht den gesamten Raum zur Einbringung von Dämmmaterial nutzen?

Es geht um die Belüftung des Dachs, die zum Ziel hat, die Dachkonstruktion trocken zu halten, um Schäden zu vermeiden. Immerhin sollen 90 Prozent aller Bauschäden unerwünschte Luftströme und damit unerwünschten Transport von Luftfeuchtigkeit infolge von Luftdurchlässigkeit als Ursache haben.

Bei der Teilsparrendämmung wird bewusst nur so viel oder wenig gedämmt, dass noch ein Luftstrom stattfindet, der gegebenenfalls vorhandene Luftfeuchtigkeit abtransportiert. Doch auch wenn die Teilsparrendämmung dank der funktionierenden Hinterlüftung recht gut für den Abtransport von Konvektionsfeuchtigkeit sorgt, so sind ihre Dämmwerte insgesamt doch geringer.

Da man mit gefüllten Gefächern eine effektivere Dämmung erreicht, wird meist eine Vollsparrendämmung ausgeführt. Insbesondere seit die Wärmeschutzverordnung eingeführt wurde, ist sie verbreiteter Standard. Um die selbstverständlich auch dort herrschende Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen, ist allerdings zwingend vorgeschrieben, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu integrieren.

Must-have: diffusionsoffene Unterspannbahn bei der Vollsparrendämmung

Die diffusionsoffene Unterspannbahn wird als Luftdichtheitsschicht in die Dachkonstruktion eingebracht, in der Regel raumseitig, also auf der warmen Seite der Konstruktion. Sie hindert die warme und feuchte Raumluft daran, durch die innere Verkleidung in die Dachbauteile vorzudringen und dichtet die Konstruktion selbst ab, so dass sie für Luftströmungen (Konvektion) undurchlässig ist. Eine solche Luftdichtheitsschicht kann laut Experten zugleich als Dampfbremse, auch Dampfsperre genannt, dienen, und so verhindern, dass Feuchtigkeit diffundiert.

In konkreten Zahlen lässt sich das so belegen: Über die Dampfbremse können täglich bis zu fünf Gramm Wasser pro Quadratmeter in die Dachkonstruktion hinein diffundieren. Eine Fuge, die einen Millimeter breit und einen Meter lang ist, drängen dagegen achthundert Gramm Feuchtigkeit in die Wärmedämmung vor. Das ist das 160fache!

Außenseitig dichtet man die Dachkonstruktion gegen Wind ab. Die Winddichtung wird also auf der kalten Seite der Dachkonstruktion angebracht. Sie hindert kalte Luft daran, in Dachbauteile wie die Dämmung vorzudringen. Insbesondere sogenannte offenporige Dämmmaterialien sind luftdurchlässig, wobei sie ihre Dämmwirkung erheblich einbüßen.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

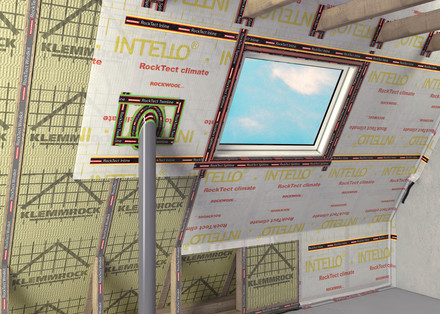

Beispiel für einen typischen Aufbau einer Vollsparrendämmung von außen nach innen

- Dachdeckmaterial auf entsprechender Traglatte/Schalung

- Konterlatte

- diffusionsoffene Unterspannbahn/Unterdeckung

- Sparren mit entsprechend gefüllten Zwischenräumen

- Luftdichtung

- Verkleidung zum Innenraum

Aber ein Dach muss doch atmen, oder?

Ein nach außen winddicht und nach innen wärme- und luftdicht gedämmtes Dach ist Ziel einer energetischen Dämmmaßnahme. Doch stellt sich bei all der Dichtmacherei die Frage, ob diese der Wohnlichkeit dient. Heißt es nicht immer, dass ein Raum beziehungsweise Dach "atmen" muss?

Fakt ist, Räume, die bewohnt werden, müssen belüftet und entlüftet werden. Nur dann fühlen wir uns wohl darin und bleiben gesund. Zur Raumlüftung ergreift Mensch gezielte Maßnahmen: Er öffnet die Fenster regelmäßig, am besten nach dem Prinzip der Stoßlüftung.

Sogenannte diffusionsoffene Dachkonstruktionen, die nach landläufiger Meinung die feuchte Raumluft nach außen lassen, sind bauphysikalisch nicht in Ordnung. So haben Untersuchungen gezeigt, dass nur ein verschwindend geringer Teil (weniger als fünf Prozent) der Raumfeuchte durch die Außenbauteile hin entschwindet (diffundiert). Alles andere an Feuchtigkeit wird weggelüftet.

Die Praxis zeigt immer wieder, dass große Schäden an der Dachkonstruktion entstehen können, obwohl an deren Außenseite eine diffusionsoffene Unterspannbahn beziehungsweise Unterdeckbahn montiert wurde. Denn wenn die Luftdichtheit innenseitig nicht gewährleistet ist, entsteht Tauwasser infolge von Konvektion innerhalb der Konstruktion.

Bei einer Zwischensparrendämmung befindet sich die sogenannte Tauebene, also die Zone, wo sich das Kondenswasser bildet, in den tragenden Teilen der Holzkonstruktion! Nur zum Vergleich: Bei einer Aufsparrendämmung ist das ausgeschlossen, da dort sämtliche hölzernen Bauteile der Dachkonstruktion von warmer Raumluft umgeben sind.

Es lohnt sich demnach allemal, bei der Planung einer Vollsparrendämmung einen Dämmexperten zu Rate zu ziehen, der die individuellen bautechnischen Gegebenheiten vor Ort begutachtet und Sie fachlich berät.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!