So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 27.04.2022

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Holzfaserdämmung: Natürlich dämmen mit Nadelholzfasern

Wie werden Holzfasern zur Dämmung eingesetzt? Welche Vor- und Nachteile bringen Holzfasern in das Dämmprojekt ein? Wie wird aus Holz eine Holzfaserdämmung?

Eine Holzfaserdämmung erfüllt zwei Aufgaben zugleich: Sie wirkt sowohl wärmedämmend als auch schalldämmend. Doch wie wird aus einem natürlich gewachsenen Stück Holz eigentlich eine Dämmung? Wir stellen Ihnen hier den Dämmstoff Holzfaser vor und erklären, worauf Sie beim Dämmen mit Holzfasern unbedingt achten sollten.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Herstellungsverfahren: Vom Baum zur Holzfaserdämmung

Eine Holzfaserdämmung besteht zu mehr als vier Fünfteln (mindestens 85 Prozent) aus Holzfasern. Die stammen vor allem von Nadelhölzern. Der Grund dafür: Nadelhölzer haben einerseits eine hohe Verfügbarkeit, andererseits sind ihre Holzfasern von besonders guter Qualität.

Um Holzfasern zu gewinnen, nutzt man vor allem Resthölzer aus Sägewerken. Solche Resthölzer fallen dort als sogenannte Schwarten und Spreißel ab. Die werden meist noch im Werk selbst zu sogenannten Hackschnitzeln verarbeitet. Dazu ist Wasserdampf nötig, der die Resthölzer aufweicht, so dass sie anschließend zerfasert werden können.

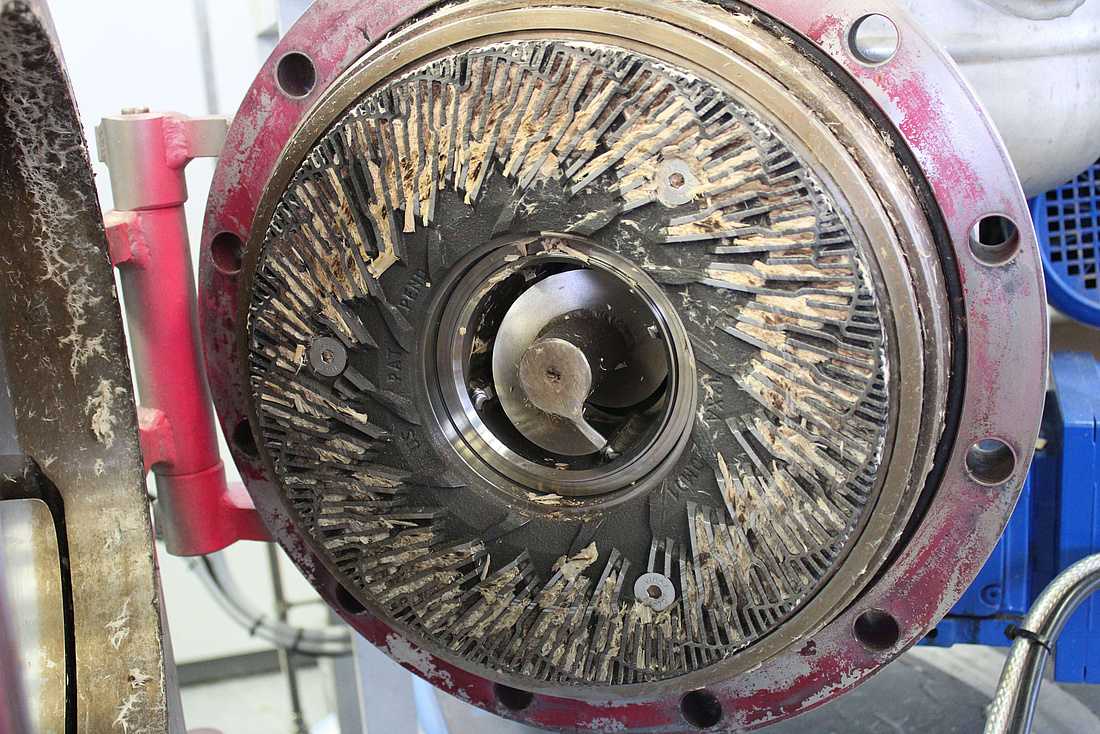

Die Zerfaserung erfolgt heutzutage zumeist mit Hilfe des sogenannten Defibrationsverfahrens. Das heißt, dass der Rohstoff zwischen profilierten Mahlscheiben aus Metall zerfasert wird. Je nachdem, wie die Fasern am Ende beschaffen sein sollen, kann man sie mit einem sogenannten Raffinator anschließend nachmahlen.

Zwei Verfahren führen dann zu formstabilen und druckbelastbaren Holzfaserdämmungsplatten:

Nassverfahren

Beim Nassverfahren macht man sich die Binder (Lignin) zunutze, die Holz von Natur aus besitzt. Das Holz wird zunächst mittels thermochemischer Verarbeitung zu Fasern aufgeschlossen. Die dabei entstandene breiige beziehungsweise teigige Masse (Holzkuchen) wird anschließend unter Hitzeeinwirkung abgebunden. Bei diesem auch Aufschluss genannten Prozess übernimmt der holzeigene Binder in Verbindung mit Wasser die Aufgabe, die einzelnen Holzfasern während der Trocknung (bei 160 bis 220 Grad Celsius) zu binden. Weitere Zusätze sind nicht nötig.

Das ist ein großer Vorteil der Holzfaserdämmung, die so ganz natürlich bleibt. Allerdings kann man harzige oder bitumenhaltige Zugaben beifügen, um der Holzfaserdämmung, die letztendlich entsteht, besondere Abwehrkräfte gegenüber Feuchtigkeit beziehungsweise eine höhere Festigkeit zu verleihen. Nach dem Trocknen des Holzkuchens wird er konfektioniert: auf Format gebracht, gegebenenfalls profiliert, zugeschnitten und für dickere Dämmungen auch gerne schichtverklebt.

Trockenverfahren

Holzfaserdämmungen lassen sich auch im Trockenverfahren fertigen: Hierfür werden die aufgeschlossenen Holzfasern unmittelbar nach dem Aufschluss so weit getrocknet, wie es für den Beleimungsprozess nötig ist. Sie besitzen danach lediglich eine Restfeuchte und kommen direkt in einen sogenannten Beleimkanal beziehungsweise -turm, wo sie mit Bindemittel beleimt werden. Anschließend werden die beleimten Fasern ausgestreut, gepresst und mit Hilfe eines Dampf-Luft-Mixes gehärtet.

Sollen flexible Holzfaserdämmplatten entstehen, geht man etwas anders vor: Dann nämlich trocknet man die Holzfasern in einem Stromrohrtrockner auf die gewünschte Restfeuchte und mischt sie mit textilen Bindefasern. Auf einer Formstraße entsteht daraus ein Endlosstrang, der durch einen Durchströmungstrockner hindurch geführt wird. Während des dort stattfindenden Trocknungsprozesses schmelzen die Bindefasern teilweise auf und nach dem Trocknen und Abkühlen sind die Holzfasern miteinander vernetzt und für eine Dämmung einsetzbar.

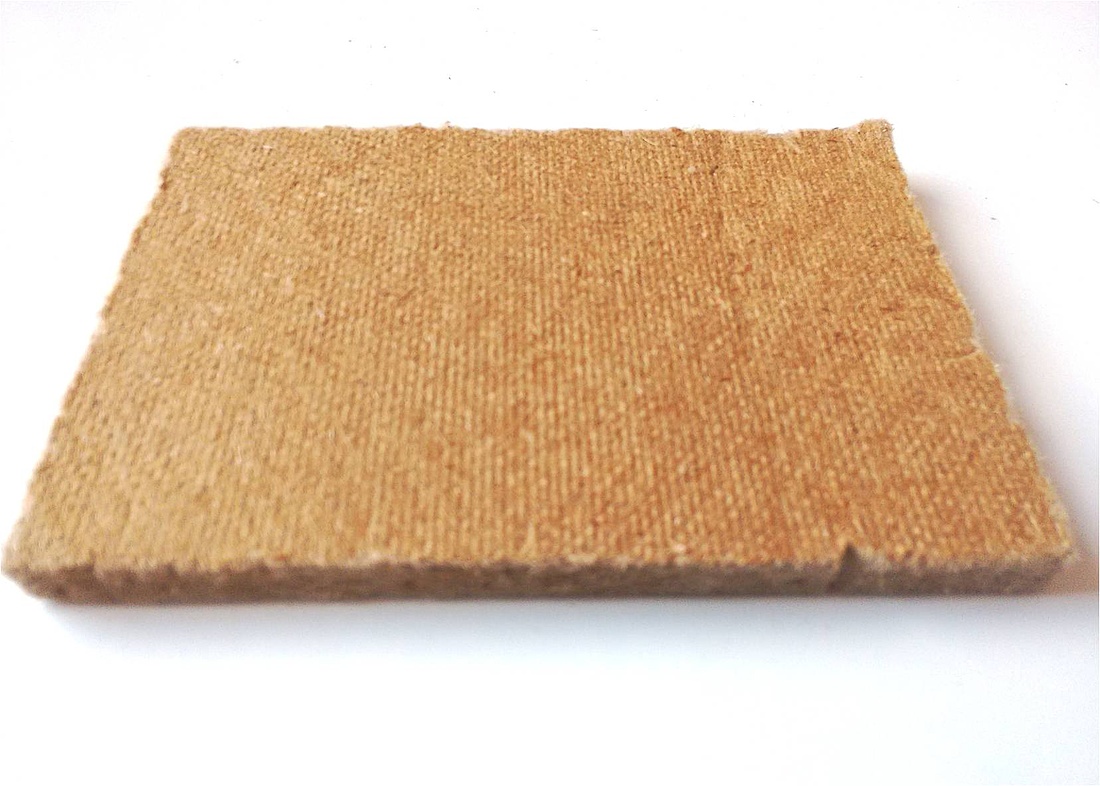

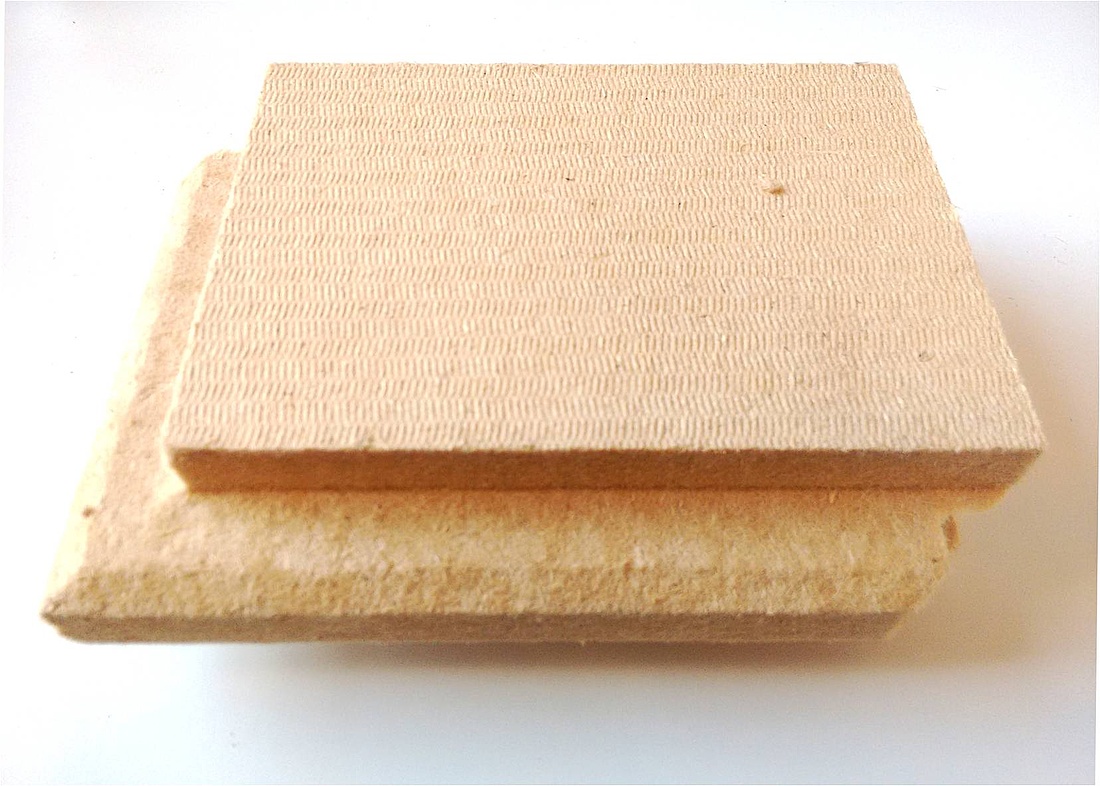

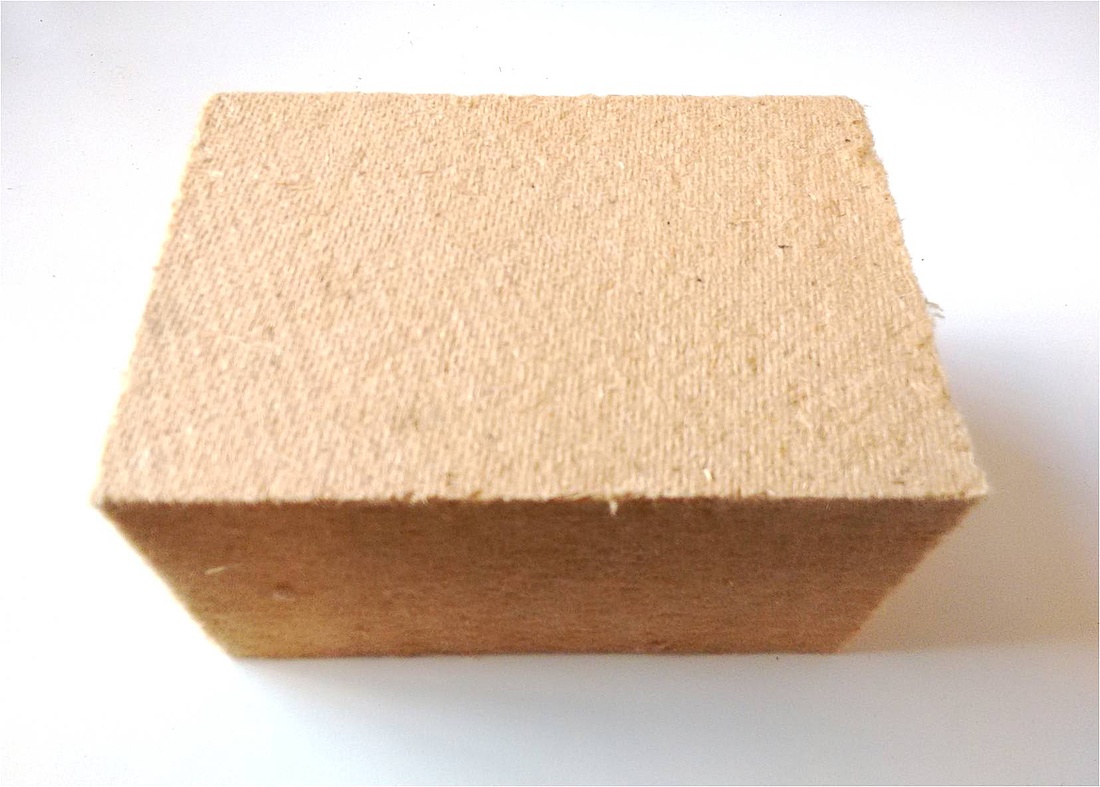

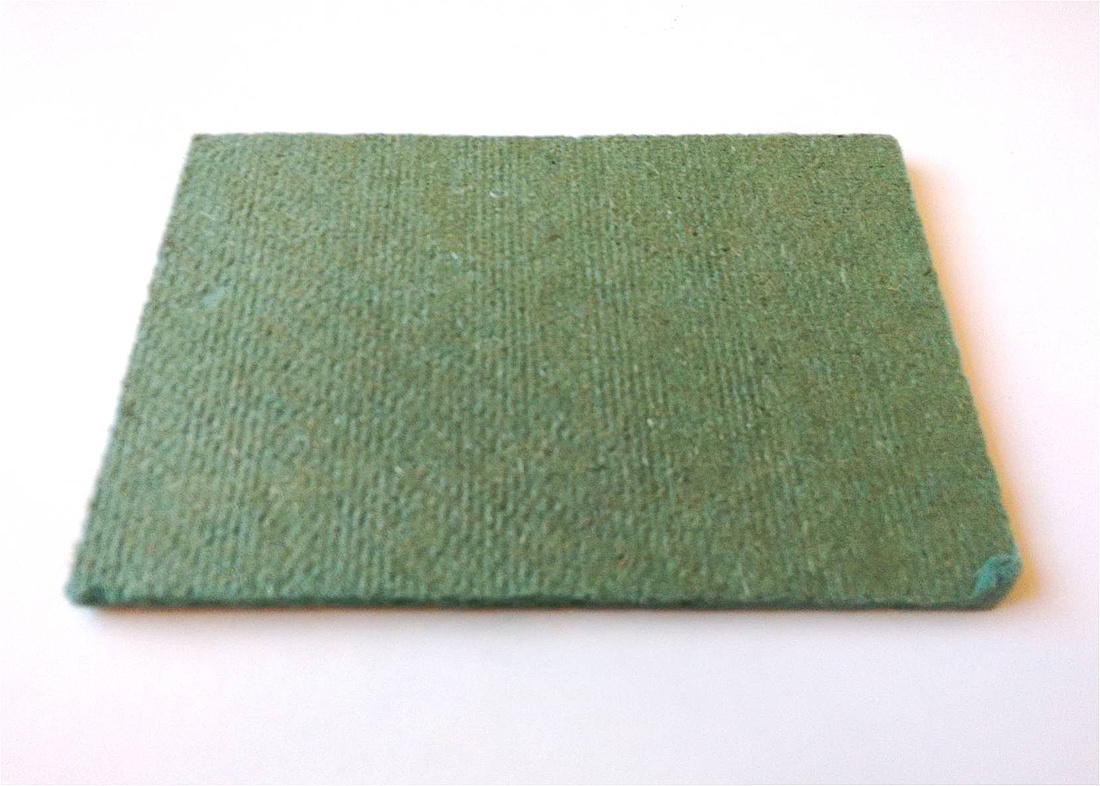

Arten und Dicke von Dämmungsplatten aus Holzfasern

Genormte Dämmungsplatten aus Holzfasern sind heute Großteils in rechteckiger Form zu haben, mitunter sind diese auch diagonal geschnitten, so dass man sogenannte Dämmkeile bekommt. Mit dem Nassverfahren produziert man Dämmplatten mit einer Dicke zwischen 3 und 32 Millimetern. Die Rohdichte solcher Platten liegt zwischen 100 und 300 Kilogramm pro Kubikmeter.

Dickere Platten sind das Ergebnis von schichtweise verklebten Einzelplatten. Die Dämmungsplatten, die im Trockenverfahren entstehen, sind meist zwischen 20 und 240 Millimetern dick und haben eine Rohdichte zwischen 40 und 230 Kilogramm pro Kubikmeter.

Bilder-Gallerie: Überblick über Dämmanwendungen von Dämmplatten aus Holzfasern

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Positive Dämmeigenschaften einer Holzfaserdämmung

Hitzeschutz im Sommer

Die Wärmeleitfähigkeit einer Holzfaserdämmung liegt zwischen 0,039 und 0,045 Watt pro Meter und Kelvin. Aufgrund ihrer niedrigen Wärmeleitfähigkeit, ihrem hohen Raumgewicht und ihrer hohen spezifischen Wärmekapazität verleiht eine Holzfaserdämmung den mit ihr gedämmten Bauteilen

- hohe Wärmespeicherkapazitäten (die Dämmung nimmt große Mengen Wärmeenergie auf, die so gar nicht erst nach innen gelangen kann)

- lange Phasenverschiebungen (tagsüber dringt die Wärmewelle gar nicht erst bis zur Innenseite des Bauteils vor)

- kleine Temperaturamplitudenverhältnisse (die Wärmewelle erfährt im Tagesverlauf eine starke Dämpfung, so dass sie sich innenseitig kaum noch messen lässt)

Das Ganze trägt dazu bei, dass, sich im Sommer kein überhitztes Barackenklima (mit 26 Grad Celsius und mehr) in den Innenräumen entwickelt, selbst nicht im Dach. Holzfaserdämmung schlägt diesbezüglich insbesondere im Dach leichte Mineraldämmstoffe um etwa ein Drittel.

Windschutz

Holzfaserdämmung ist zwar nicht luftdicht nach DIN 4108-7 [7], dennoch trägt sie auf der Außenseite von Bauteilen, etwa als Unterdeckplatten im Dach zur Winddichtigkeit desselben bei.

Schallschutz

Die poröse Struktur der Holzfaserdämmung hat neben dem Wärmeschutz auch den Effekt, Schall zu dämmen. Den Holzfasern werden hervorragende Schallschutz-Eigenschaften konstatiert, ganz gleich, ob

- buchstäblich im Rahmen einer Holzbauweise oder Massivbauweise,

- als Teil eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS),

- an vorgehängten Fassaden,

- in der Zwischen- und Aufsparrendämmung,

- in der Innendämmung von Decken, Außenwänden und Raumtrennwänden oder

- in der Trittschalldämmung.

Brandschutz

Holzfaserdämmungen sind wie eingangs beschrieben Großteils aus natürlich gewachsenem Holz gefertigt. Wie dieses werden sie als „normal entflammbar“ eingestuft (Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 [16] beziehungsweise Euroklasse E nach DIN EN 13 501-1 [17]). Dazu muss man aber schreiben, dass Holzfaserdämmung dennoch ein Feuerwiderstand nachgewiesen werden kann.

Feuchte- und Holzschutz

Organische Holzfaserdämmung ist eine diffusionsoffene Dämmung. Besser noch: Die Holzfasern nehmen bis zu 20 Gewichtsprozent Feuchtigkeit aus der Umgebung auf – ohne groß nass zu werden und an Dämmwirkung zu verlieren. Die Feuchtigkeit wird zwischengelagert.

| Dämmstoff-Kennzahl | Holzfaserdämmung |

|---|---|

| Anwendungstyp nach DIN V 4108-10 | DAD, DAA, DZ, DI, DEO, DES, WAB, WAP, WZ, WH, WI, WTR |

| DIN EN/ Zulassung | DIN EN 13171 (Gebäude) |

| Rohdichte in kg/m3 | 30 bis 60 (lose) und 50 bis 270 (Matten/ Platten) |

| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit W/(mK) | 0,038 bis 0,090 |

| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 1 bis 2 (lose) und 5 bis 10 (Matten/ Platten) |

| Brandklasse nach DIN EN 13501-1 | B1, B2 (DIN 4102-1) E (Euroklasse) |

| Spezifische Wärmekapazität in J/(kgK) | 1600 bis 2100 |

| Druckspannung in kPa (10% Stauchung) | 20 bis 200 |

| Zugfestigkeit in kPa (senkrecht zur Plattenebene) | 10 bis 60 |

| Dynamische Steifigkeit in MN/m3 | 5 bis 40 |

| Dimensionstabilität in % | k.A. |

| Temperaturbeständigkeit in °C | 110 |

Ökologische Bewertung einer Holzfaserdämmung

Holzfaserdämmungen sind aus dem nachwachsenden Rohstoff Nadelholz gefertigt, der zudem in öko-korrekter Weise angebaut werden kann. Das schlägt sich positiv auf ihrer Ökobilanz nieder. Zu entsorgende Holzfaserdämmstoffe lassen sich verbrennen, so sie denn chemisch veredelt wurden, oder kompostieren, wenn sie naturbelassen sind.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!