So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 24.08.2023

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Strohdämmung: Ökologisch Dämmen mit Stroh und Strohballen

Wie wird mit Stroh gedämmt? Was muss bei einer Strohdämmung beachtet werden? Lohnt sich eine Dämmung mit Stroh?

Stroh wurde über viele Jahrhunderte hinweg als Dämmstoff genutzt. Doch erst im 19. Jahrhundert begann mit der Industrialisierung und der Entwicklung der dampfgetriebenen Strohballenpressen die Strohdämmung auch großflächig, zunächst in der USA dann auch in anderen Ländern, Einzug in das moderne Bauen und Sanieren zu halten. Zu diesem Zeitpunkt entstand bereits das Konzept des Strohballenhaus, dessen Wände teilweise komplett aus einer Strohdämmung (Nebraska-Stil) und teilweise in Holzständerbauweise bestehen. Heutzutage ist die Strohdämmung eine ernstzunehmende, ökologische Dämm-Alternative, die auch in Deutschland immer beliebter wird.

Überblick

- Herstellung von Strohdämmstoffen

- Unterscheidung von Strohdämmungsarten

- Verputzen der Oberflächen der Strohdämmung

- Baustoff- und Dämmungseigenschaften von Stroh

- Kosten für Strohgedämmte Häuser im Vergleich

- Vor- und Nachteile einer Strohdämmung im Vergleich

- Weitere Informationen über natürliche Wärmedämmstoffe

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Herstellung von Strohdämmstoffen

Rohstoffe zur Herstellung von Strohdämmstoffen sind Roggen, Weizen, Hafer und Gerste. Mit dem Mähdrescher wird dazu das Korn vom Stroh getrennt.

So findet Stroh u.a. in Form von Strohbauplatten oder als Leichtzuschlag in Lehmprodukten Verwendung. Zudem kann Stroh auch von einer Ballenpresse aufgenommen, in Lagen zusammengepresst, aneinander geschichtet und mit Schnüren, Draht oder Metallbändern zu einem Strohballen gebunden werden. Während Strohbauplatten vielfältige Verwendung finden ist die Dämmung ganzer Gefache bzw. Nutzung ganzer Strohballen zum Bau und Dämmung von Gebäuden zumindest in Deutschland noch relativ selten.

Unterscheidung von Strohdämmungsarten

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten mit Stroh Häuser zu dämmen als auch zu bauen. Sowohl bei der lasttragenden Bauweise eines Stohballenhauses als auch bei der Dämmung der Zwischenräume des tragenden Holzständersystems wird die Strohdämmung meistens beidseitig verputzt und so vor Witterungseinflüssen geschützt. Aus rein optisches Gesichtspunkten unterscheidet ein Haus mit einer Strohdämmung nix mehr von einem Haus aus konventionellen Baustoffen.

Strohdämmung bei Holzständerbauweise

Innerhalb einer Holzständerkonstruktion wird Stroh nicht als tragender Baustoff, sondern rein als Dämmstoff eingesetzt. Bei dieser sogenannten wandbildenden Strohdämmung werden die vertikalen Lasten des Daches und der Geschossdecken vom Ständerwerk aufgenommen. Die Strohdämmung bildet dann lediglich den Raumabschluss als Ausfachung zwischen den Ständern.

Strohdämmung als lasttragende Konstruktion

Bei der lasttragenden Strohdämmung nehmen hingegen die Strohballen die vertikalen Lasten auf. Unterstützt wird die Konstruktion entweder durch im Fundament verankerte vertikale Stangen aus Stahl, Bambus oder z.B. Holz oder durch jeweils auf die Außenseiten aufgebrachte Holzlatten, Bambusstangen sowie einem Ringanker. Diese Art der lasttragenden Strohdämmung ist in Deutschland jedoch nicht entsprechend der allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung erlaubt und muss daher immer im Einzelfall genehmigt werden.

Dachdämmung mit Strohballen

Auch eine Dachdämmung lässt sich mit Stroh ausführen. Dabei gelten grundsätzlich die gleichen Dämmregeln wie auch bei Wänden. Allerdings muss auch die Dacheindeckung darauf abgestimmt werden, da z. B. ein geneigtes Dach mit einer schuppigen Dacheindeckung eine bessere Hinterlüftung aufweist und so die Strohdämmung wesentlich besser vor Feuchtigkeit geschützt ist. Zudem sollte eine außenseitige Überdämmung z. B. mit Holzfaserdämmplatteals Unterdach erfolgen, da an der Dachaußenseite im Sommer und Winter extremere Temperaturunterschiede herrschen. Um zudem das Schimmelrisiko möglichst gering zu halten, muss innenseitig eine Dampfbremsfolie installiert werden.

Einblasdämmung mit Stroh

Stroh kann seit Kurzem auch zur Einblasdämmung verwendet werden. Die von DPM Holzdesign GmbH aus Österreich (iso-stroh.at) entwickelte Einblasdämmung soll demnächst über die Europäisch technische Zulassung ETA-17/0559 für Dämmmaterial aus losem, geschnittenen Weizenstroh verfügen und wäre damit die erste und einzige zugelassene Einblasdämmung auf der Basis von Weizenstroh weltweit.

Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,043 Wm/K. Die Brandschutzklassifzierung entspricht der Klasse E ("normal entflammbar"), die das Stroh ohne weitere Zusätze erreicht. Der Stroheinblasdämmstoff kann mit jeder martküblichen Einblasmaschine eingebracht werden und ist pro Kilogramm günstiger als Zellulose. Durch eine höhere Dichte von 105 kg/m3 aber wird die Dämmung für den Endkunden in etwa gleich oder nur geringfügig teurer.

WDVS aus Strohdämmplatten

Stroh kann als gepresste Platten ebenfalls als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genutzt werden. In der Regel werden die Strohdämmplatten dabei mit PU-Kleber oder anderen chemische Zusätzen so versteift, dass sie entsprechend haltbar sind und als Fassadendämmplatte verarbeitet werden können.

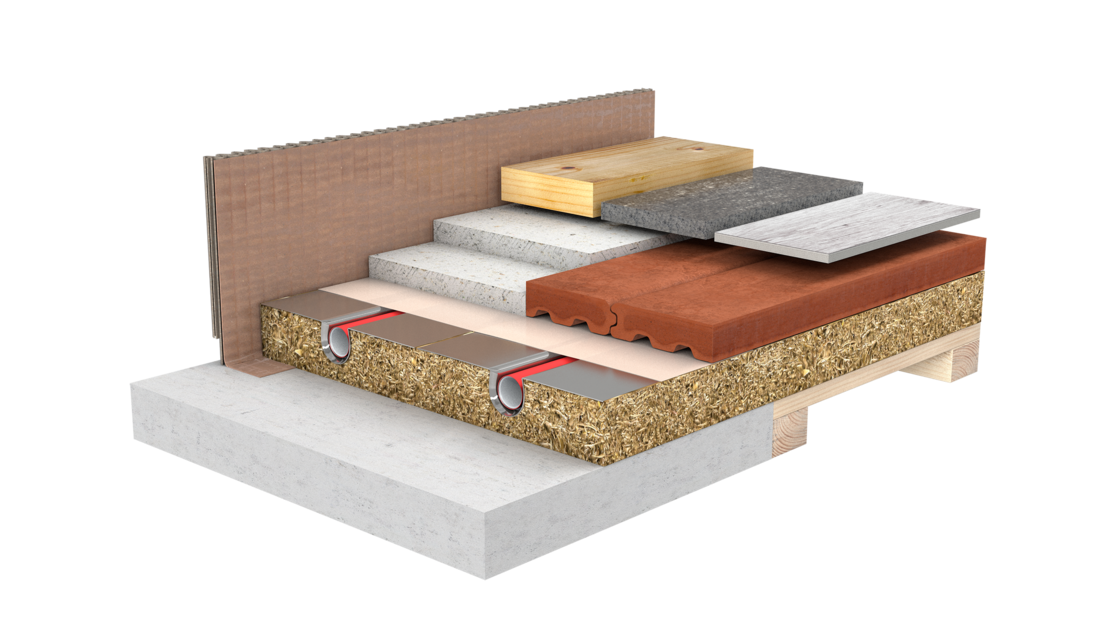

Fußbodendämmung mit Stroh

Stroh wird mittlerweile auch als Dämmstoff in Trockenbauprodukten für z. B. Flächenheizsysteme eingesetzt. tempusDRY NATURE von herotec ist eine vollständig recyclingfähige Strohfaserplatte mit hohem Dämmwert. Der nachwachsende Rohstoff Stroh in der Dämmschicht schont die Umwelt messbar: Seine Herstellung erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen EPS-Standardlösungen mit Zementestrich ca. 57 % weniger CO2.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Verputzen der Oberflächen der Strohdämmung

Hat sich die Strohdämmung nach 4 bis 8 Wochen gesetzt, können die Wände verputzt werden. Der Putz trägt dabei ebenfalls zur Aussteifung der Gebäudekonstruktion bei. Bei beiden Konstruktionsarten wird der Putz direkt in die Oberfläche des Strohs eingearbeitet oder auf einen auf der Strohdämmung befestigten Putzträger aufgebracht. Alternativ kann die Strohdämmung auch mit Holzbauplatten oder Brettern verkleidet werden.

Baustoff- und Dämmungseigenschaften von Stroh

Rohdichte und Wärmeleifähigkeit

Stroh hat eine hohe Wärmedämmqualität und Dampfdurchlässigkeit. Messungen der Dämmeigenschaften von Stroh nach DIN 52612 weisen ihm bei einer Rohdichte von rund 90 bis 125 kg/m3 eine gute Wärmeleifähigkeit von λ=0,038 bis 72 W/mK zu. Belastbare Messungen einer Strohdämmung hinsichtlich seiner Eigenschaften zur Wärmespeicherung gibt es nicht.

| Bau- / Dämmstoff | Wärmeleifähigkeit λ (W/mK) | Rohdichte (kg/m³) | Primärenergieinhalt nicht erneuerbar (PEIne) | Treibhausgaspotenzial kg CO2-Äquivalent (GWP100) |

|---|---|---|---|---|

| Gipskarton | 0,210 | 850 | 4,340 | 0,203 |

| Glaswolle | 0,039 | 25 | 49,800 | 2,260 |

| Schnittholz | 0,120 | 500 | 4,289 | -1,596 |

| OSB | 0,130 | 610 | 9,310 | -1,168 |

| Holzfaserdämmplatte | 0,048 | 160 | 19,500 | -0,577 |

| Silikatputz armiert | 0,800 | 1.800 | 6,258 | 0,321 |

| Zellulosefaserflocken | 0,041 | 55 | 7,030 | -0,907 |

| Kalkputz | 0,900 | 1.400 | 1,990 | 0,205 |

| Strohdämmung | 0,051 | 120 | 0,846 | -1,250 |

| Kalkzementputz | 0,800 | 1.350 | 1,510 | 0,198 |

| EPS (WLG 32) | 0,035 | 30 | 88,733 | 2,897 |

| Kalksandstein | 0,990 | 1.800 | 0,981 | 0,119 |

Brandschutz und Brennbarkeit

Baustrohballen erreichen nach ETA 017/247 die Baustoffklasse E gemäß DIN EN 11925 (normalentflammbar) und sind somit regulär als Baustoff verwendbar (ETA 017/0247, 2017). Die Entzündbarkeit ihrer Oberfläche kann durch geeignete Einbauweisen und Bekleidungen weiter herabgesetzt werden. So wird z.B. die Oberfläche mit einer mindestens 8 mm dünnen Lehmputzlage gemäß DIN EN 13501-1 schwer entflammbar (B) (MPA BS K-3305/558/07-2, 2014, verlängert bis 2024).

Aufgrund eines in Deutschland gemäß DIN 4102 zusätzlich erforderlichen Verwendbarkeitsnachweises für diese europäisch geregelte Prüfung gilt Baustroh jedoch auch mit dieser Bekleidung nur als normal entflammbar (vgl. DIN EN 13501-1:2010-01 und DIN 4102-1:1998-05).

Die Materialprüfungsanstalt Braunschweig hat zudem ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für feuerhemmende und feuerbeständige strohgedämmte Außenwände ausgestellt. Demnach genügen dünne Schichten aus Lehm- oder Kalkputz, um die Feuerwiderstandsklasse „feuerhemmend“ F30-B gemäß DIN 4102 zu erreichen. Mit beidseitigem Kalkputz kann sogar die Feuerwiderstandsklasse „feuerbeständig“ F90-B gemäß DIN 4102 erreicht werden.

Schädlings- und Schimmelfestigkeit

Um Insekten und anderen "Schädlingen" wie Mäusen keine Angriffspunkte an der Strohdämmung zu geben, sollte diese immer schnell und rissfrei verputzt werden. Dabei kann auch der Zeitpunkt der Baumaßnahme entscheidend sein. So ist im Frühjahr und Herbst diesbezüglich ein besserer Zeitpunkt, um eine Strohdämmung fertigzustellen als mitten im Hochsommer. Beim Schädlingsschutz sollten auch übliche Insektenschutzgitter für Hinterlüftungsebenen vorgesehen werden.

Die Erfahrungen zeigen, dass, obwohl Stroh und Strohballen im Gegensatz zu vielen anderen pflanzlichen Dämmstoffen unbehandelt ohne Borax, Wasserglas oder Ammonium-Sulfat verbaut werden, bei fachgerechter Ausführung der Dämmung keine Probleme mit Schimmel zu erwarten sind. Im direkten Vergleich wird trotzdem eine schlechtere Schimmelresistenz angenommen, sodass im Einzelfall weitere Schimmelschutzmaßnahmen bei einer Strohdämmung vorzunehmen sind.

Luftdichtheit und Feuchteschutz

Bei mit Strohballen gedämmten Wänden sind bei rissfreier Verputzung, lochfreier Ausführung der inneren Bekleidung und einem vorhandenem Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen keine Feuchteprobleme zu erwarten. Bei Schäden kann bei längerfristiger Durchfeuchtung jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass das Stroh anfängt zu schimmeln und sich Pilze bilden. Eine leichte Durchfeuchtung bzw. Kondenswasserausfall ist jedoch unkritisch, die durch Sorption, Kapillarität, Belüftung oder Trocknung durch Sonneneinstrahlung wieder beseitigt werden kann.

Kosten für Strohgedämmte Häuser im Vergleich

Preisübersichten für Stroh-Dämmstoffe gibt es nicht. Nur aus den bereits in Deutschland errichteten Häusern lassen sich grobe Kostenwerte für die Strohdämmung ermitteln. So kann laut der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) auf der Grundlage von Neubauten, die zwischen 2003 und 2010 in Deutschland errichtet wurden, von Kosten von rund 1.500 Euro pro m2 Nettogeschossfläche (nach DIN 277) ausgegangen werden. Im Kostenvergleich liegen diese Strohdämmungshäuser rund 150 bis 200 Euro pro m2 über den Kosten für vergleichbare Einfamilienhaus-Neubauten. Die FNR weist jedoch darauf hin, dass gegenüber einem durchschnittlichen Wohnhaus die Strohdämmung zu fast gleichen Kosten einen wesentlich höheren Dämmstandard bietet.

Betrachtet man ausschließlich die Einzelkosten, so sind laut FNR mit Gesamtkosten für eine typische direkt verputzte strohgedämmte Holzständerwand mit etwa 260 Euro pro m2 Wandfläche zu rechnen und liegt damit etwas über dem Preis für eine typische Holzständerwand, jedoch kostengünstiger als beispielsweise für gedämmtes zweischaliges Mauerwerk.

Der Aufwand an nicht erneuerbarer Energie für die Herstellung, Instandhaltung und Wartung eines strohgedämmten Gebäudes im Vergleich zu einem „klassisch massiv gebauten“ Gebäude, ergibt einen drastischen Unterschied: Mit der beim strohgedämmten Haus eingesparten Energie, lässt sich das Gebäude noch mehr als 60 Jahre lang mit Wärme versorgen, bevor es zur Energiebilanz des massiv gebauten Gebäudes aufschließt.

Vor- und Nachteile einer Strohdämmung im Vergleich

Bei einer Strohdämmung handelt sich um einen nichtindustriellen Bau- und Dämmstoff aus einem landwirtschaftlichen Nebenprodukt. Aus ökologischer Sicht ist hervorzuheben, dass eine Strohdämmung keinerlei Zusatzstoffe bedarf und somit als vollkommen unschädlich zu betrachten ist. Zudem wird für die Herstellung nur die Energie zum Pressen der Ballen bzw. Platten benötigt und eine Entsorgung ist problemlos thermisch als auch biologisch möglich. Allerdings bedarf es zur weiteren Verbreitung noch z. B. weiterer Forschungs- und Praxisuntersuchungen bzgl. des Feuchteverhaltens und zur lasttragenden Strohdämmung.

Bereits heute können Gebäude, die fachgerecht mit Stroh gedämmt werden ohne größeren Aufwand eine Baugenehmigung erhalten. Mit dem Prüfzeugnis der Europäischen Zulassung (ETA) für Baustrohballen und mit der Strohbaurichtlinie des Fachverbandes Strohballenbau Deutschland e. V. liegt die weitgehende bauaufsichtliche Anerkennung für das Bauen mit Stroh vor. Darin sind die wesentlichen Eigenschaften von Stroh als Baustoff sowie – seit 2014 – ein umfänglicher Anwendungsbereich benannt. Beispielsweise können bis zu dreigeschossige, direktverputzte Strohgebäude inzwischen auf dem üblichen Wege beantragt und genehmigt werden.

Stroh ist seitdem auch außen vor Mauerwerk einsetzbar und damit für Sanierungen interessant. Außerdem erreichen Baustrohballen nach ETA seit 2017 die Baustoffklasse E (normalentflammbar) und sind regulär als Baustoff verwendbar. Durch die europäischen Umweltdeklarationen für Bauprodukte liegen zudem Zahlen vor, mit denen sich die großen Umweltvorteile von Baustroh ökobilanziell transparent und nachvollziehbar darstellen lassen.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!