So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Innenwanddämmung: Aufbau, Kosten und Probleme

Wann ist eine Wanddämmung von innen sinnvoll? Wie ist eine Innendämmung von Außenwänden aufgebaut? Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Können Schimmelprobleme auftreten?

Dämmen kann man ein Gebäude von innen oder von außen. Und vom Dach bis zum Keller, einschließlich der Zwischendecken. Doch auch wenn die Innendämmung häufig als besonders kostengünstige Alternative zur Außendämmung (sogenannter Vollwärmeschutz) beschrieben wird, die zudem auch noch recht leicht zu realisieren ist, gibt es eine Vielzahl an baulichen und physikalischen Bedingungen, die erfüllt werden sollten, um eine langfristig problem- und schadenfreie Innenwanddämmung durchzuführen.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Gründe für und gegen eine Innenwanddämmung

Die Beurteilung einer Innenwanddämmung aus bauphysikalischer Sicht muss immer im Vergleich mit den zwei grundsätzlich anderen Möglichkeiten der Dämmung – Außendämmung und Kerndämmung – durchgeführt werden. Die Innenwanddämmung macht eigentlich nur dann Sinn, wenn gewichtige Gründe gegen die Außen- und Kerndämmung sprechen. Das können zum Beispiel sein:

- Das zu dämmende Gebäude steht unter Denkmalschutz und seine Fassade soll - zumindest optisch - erhalten bleiben.

- Eine Außendämmung ist technisch oder rechtlich nicht machbar, weil sie buchstäblich Grundstücksgrenzen berühren würde.

- Bei den zu dämmenden Gebäuden handelt es sich um solche, die einerseits selten benutzt werden und andererseits, wenn sie denn benutzt werden, möglichst schnell warm werden sollen (zum Beispiel ein Wochenendhaus oder eine Kirche).

Einer Innenwanddämmung stehen jedoch folgende Nachteile gegenüber:

- Mit dem Aufbringen der Innenwanddämmung geht Platz zum Wohnen verloren.

- Wärmebrücken sind beim Dämmen der Außenwände von innen nahezu unvermeidlich.

- Von innen gedämmte Außenwände haben eine geringere Wärmespeicherfähigkeit als wenn die Dämmung außen angebracht wird.

- Bei unsachgemäßer Ausführung der Innenwanddämmung drohen Schimmel-Probleme.

Übersicht über Dämmmaterialien für Innenwände

Zum Dämmen der Innenwände kommen vorwiegend Dämmstoffplatten zum Einsatz. Sie sind beispielsweise aus expandiertem Polystyrolpartikelschaum (EPS) oder Mineralwolle. Letztere bringt zu ihren guten Dämmeigenschaften auch noch einen guten Brandschutz und einen guten Schallschutz mit – Vorteile, die zu einem sicheren, behaglichen und gesunden Wohnklima beitragen. Insbesondere die schalldämmende Wirkung der Mineralwolle liefert damit einen nennenswerten Vorteil.

Alternativ sind sogenannte Klimaplatten einsetzbar. Sie bestehen aus Kalziumsilikat und kosten etwas mehr. Das kalkhaltige Mineral wirkt als ein natürlicher Feuchtigkeitsregler. Im Winter nimmt er die Feuchtigkeit des Raumes auf und speichert sie. Im Sommer gibt er sie dann wieder an den Raum. Solche Kalziumsilikat-Platten werden meist als Bausatz verkauft, der einen passenden Mörtel und Anstrich umfasst. Andere unter dem Begriff „Klimaplatten“ angebotene Dämmplatten bestehen aus Holzfaser oder Vulkanstein (Perlit). Auch PUR-Hartschaumplatten, die mit Mineralien gefüllt sind, zählen dazu.

Sollen Klimaplatten zur Innendämmung von Wänden eingesetzt werden, so gilt es allerdings zu bedenken, dass es auch Klimaplatten nur zur Innen- und Schimmelsanierung gibt, die keine Zulassung als Wärmedämmplatte besitzen. Klimaplatten mit einer Zulassung zur Innenwanddämmung werden u.a. von Calsitherm, Redstone oder Epasit hergestellt.

Außer den genannten Materialien sind auch Dämmplatten aus natürlichen Dämmstoffen bei der Innenwanddämmung im Einsatz. Zum Beispiel welche aus Holz, Kork, Hanf, Schafwolle oder Zellulose.

Befestigung der Dämmplatten auf der Innenwand

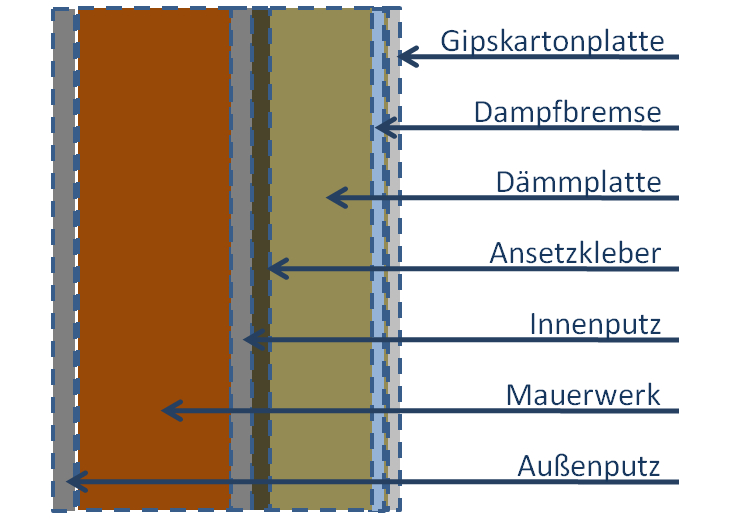

Die Dämmplatten werden auf der Innenwand befestigt, mitunter mittels einer Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Aluminium-Profilen. Darauf kommt, falls nötig, eine sogenannte Dampfbremse. Also eine luftdichte Folie, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangt.

Als Verkleidung der Dämmschicht bringt man anschließend Gipskartonplatten auf die Dämmschicht auf. Das Ganze gibt es auch als fertige Platten in den Varianten 3-in-1 (mit Dampfbremse) beziehungsweise 2-in-1 (ohne Dampfbremse): Sogenannte Verbundplatten sind schichtweise aufgebaut und bestehen aus Dämmung, gegebenenfalls Dampfbremse und Verkleidung.

Auch wenn zur Innenwanddämmung vor allem Dämmstoffplatten genutzt werden, gibt es durchaus die Möglichkeit, Holzverkleidungen an die Innenwände zu montieren, hinter die man Schüttdämmstoffe wie zum Beispiel Korkschrot einbringt bzw. einbläst.

Aufsprühen einer Innenwanddämmung mit Cellulosefasern

Das Aufsprühen einer Innenwanddämmung kommt bei sehr unebenen Untergründen wie Bruchsteinwänden zum Einsatz. Die Zellulosedämmflocken werden dabei direkt auf die Innenwand und die Elektro- und Heizungsleitungen aufgesprüht, sodass sich sich die Dämmschicht den Konturen des Mauerwerks und seinen Unebenheiten anpasst. Nach dem Aufsprühen wird die Dämmung dann lotrecht abgezogen und begradigt. Die Schichtstärke der Innendämmung bewegt sich dann zwischen etwa 5 und 12 cm. Auf die Cellulose-Innenwanddämmung kann dann ein Unterputz von zirka 1,5 bis 2,5 cm Stärke aufgetragen. Zum Wandabschluss kann dann eine 3 bis 4 mm starke Feinputzschicht aufgetragen werden.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

| Dämmmaterial für Innenwände | Dampfbremsen |

| Mineralfaser-Dämmplatten | Polyäthylenfolien |

| Polystyrolplatten mit oder ohne Kantenfalz | Kraftpapiere und Dampfbremspappen |

| Polyurethanplatten mit Nut und Feder | Schaumglasplatten für feuchtebelastete Räume |

| Schaumglasplatten | Heiß- oder Kaltbitumen oder bitumenhaltige Anstriche |

| Kalziumsilikatplatten | Dispersionsanstriche und Ölfarben |

| Zellulosedämmstoff im Anspritzverfahren | PU-Anstriche |

| Korkplatten und Korkschrot hinter Verkleidung | doppelseitige Klebebänder aus z. B. Butylkautschuk |

| Dämmmatten aus Schafwolle | vorkomprimiertes Fugendichtungsband |

| Holzweichfaserplatten | Acryl- und Korkkleber |

| Aerogel- oder Vakuum-Dämmplatte | Silikon- oder Acryldichtungsmasse für Fugenverschlüsse |

Dämmungskosten der Innenwand und Heizkosten-Ersparnis

Es stimmt, dass man mit einer Innenwanddämmung Kosten sparen kann, die bei einem Dämmen der Wände von außen anfallen würden. Zum Beispiel spart man sich die Kosten für das Baugerüst. Dennoch darf man nicht vergessen, dass gegebenenfalls auch das Versetzen von Elektro- und Heizinstallationen wie Lichtschaltern, Kabeln, Steckdosen, Fensterbrettern und von Heizkörpern und Heizungsrohren sowie weitere Renovierungsarbeiten wie die von Fensterlaibungeneinige Kosten verursacht, die bei einer Außenwanddämmung nicht anfallen würden. Außerdem muss mit einer nicht zu unterschätzenden Menge an Materialverbrauch inklusive Verschnitt gerechnet werden, der beim Mitdämmen von Anschlusstücken anfällt.

Je nachdem, welches Material man zum Dämmen der Innenwände benutzt und wie man die Innendämmung aufbaut, fällt die Höhe der zu erwartenden Innendämm-Kostenrecht unterschiedlich aus. Durchschnittlich kann man mit etwa 35 bis 80 Euro pro Quadratmeter Innenwanddämmung rechnen. Demgegenüber stehen jedoch auch Kosteneinsparungen. Denn schon bei einer Dämmung einer von außen oder im Kern ungedämmten Innenwand von fünf Zentimetern können pro Jahr rund 10 bis 15 Liter Heizöl pro Quadratmeter eingespart werden. Das Hessische Ministerium für Umwelt und Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt jedoch eine dickere Dämmschicht von sechs bis acht Zentimetern für die Innenwanddämmung. Noch dickere Dämmschichten brächten hingegen keine signifikant höhere Heizkostenersparnis.

Vermeiden von Schimmel-Problemen an Innenwänden

Um Probleme insbesondere Schimmel zu vermeiden, ist bei einer Dämmung der Innenwand besondere Sorgfalt walten zu lassen. So muss insbesondere auf eine luftdichte Ausführung geachtet und Hohlräume vermieden werden. Hierzu eignen sich besonders weichere Innendämmstoffe, die sich besser an Wandunebenheiten anpassen.

Da Innenwanddämmungen gerade im Winter für eine Tauwasserbildung anfällig sind, sollten nur Dampfbremsen mit einem sehr niedrigen sd-Wert (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) eingesetzt werden. Einer Tau- und späteren Schimmelbildung können auch kapillaraktive Innendämmplatten (z.B. Kalziumsilikatplatten) entgegenwirken. Aufgrund der schlechteren Dämmwirkung werden dann aber dickere Dämmschichten erforderlich.

Bei Wetterseiten ist zu beachten, dass eine stärke Innenwanddämmung auch zu einer stärkeren Abkühlung der Außenwand führt und so ebenfalls zu möglichen Feuchteproblemen führen kann. Zur Vorbeugung von Feuchte- und Schimmelschäden sind bei Dämmmaßnahmen insbesondere dieser Innenwände die richtige Materialauswahl sowie eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.

Neben diesen grundsätzlichen Ausführungsempfehlungen von Innenwanddämmungen gibt es noch eine Vielzahl an Sonderfällen, die jeweils von einem Fachbetrieb beurteilt und umgesetzt werden. Letztlich sind nämlich eine Vielzahl an Problemen und Schäden auf einer unsachgemäßen Ausführung der Innenwand-Dämmung zurückzuführen. Genau wie bei jeder anderen Baumaßnahme gilt: Dämmungen der Innenwand müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Bauschäden zu vermeiden!

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Weitere Informationen zur Innendämmung

- Maßnahmen zur Dachdämmung von Innen

- Isolierungsmaßnahmen von Innen

- Auswahl und Anbringen von Innendämmplatten

- Anleitung zur Trennwanddämmung

- Vor- und Nachteile von Klimaplatten

- Fachgerechte Innendämmung im Altbau

- Schimmelprobleme bei Innendämmungen

- Innendämmung mit Styropor

- Dämmungsmöglichkeiten des Kellers von Innen

- Vorschriften zur Rohrdämmung

- Innendämmung von Fachwerkhäusern

- Diffusion und Kapillaraktivität

- Nachteile und Problemfelder im Überblick

- Kosten und Preise im Vergleich

- Hersteller von Innendämmungen