So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 02.02.2017

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Feuchteschutz mit Horizontalsperre selber machen

Was ist eine Horizontalsperre? Welche Arten von Horizontalsperren gibt es? Wie werden Horizontalsperren nachträglich ins Mauerwerk eingebracht?

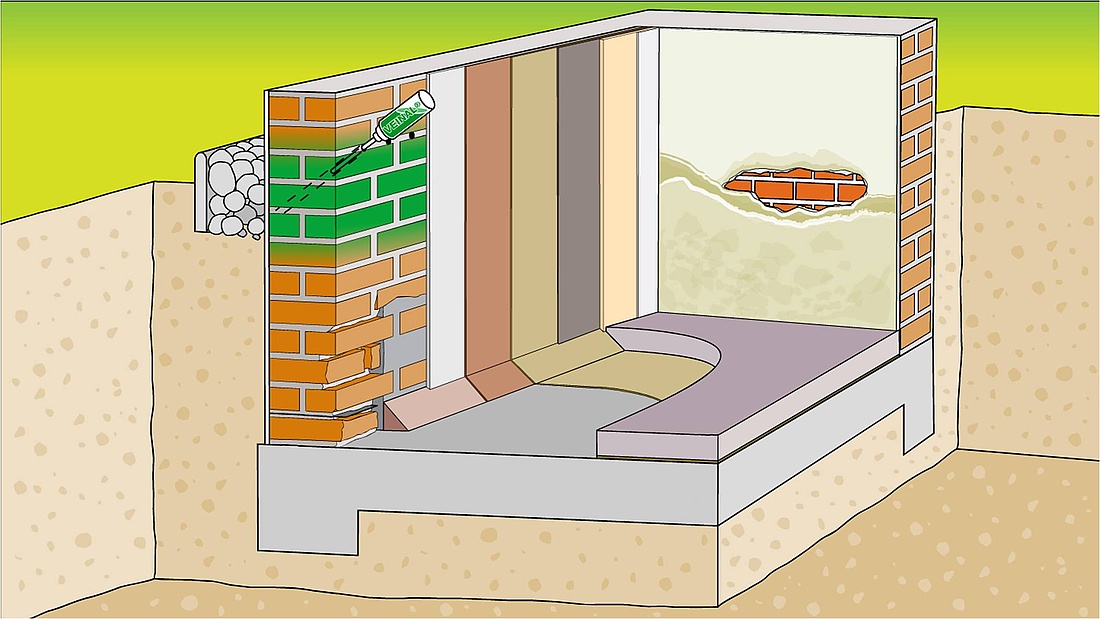

Eine Horizontalsperre ist eine bauliche Maßnahme, die aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit daran hindern soll, ins Mauerwerk einzudringen und dort kapillar nach oben zu steigen. In Neubauten ist die deshalb auch Horizontalabdichtung genannte Horizontalsperre längst Standard, in älteren Gebäuden ist sie, wenn überhaupt vorhanden, häufig undicht. Wie Horizontalsperren funktionieren, wie Sie eine selber machen können und mit welchem Preis und Kosten zu rechnen ist, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Schäden durch undichte Horizontalsperre

Dringt Feuchtigkeit von außen in den Keller ein, gibt es zwei Gründe: entweder hat die horizontale Abdichtung versagt, oder die vertikale. Die horizontale Abdichtung verhindert das Aufsteigen der Feuchtigkeit in den Mauern, die vertikale das Durchschlagen von Feuchte durch die Kellerwände. Während das horizontale Durchschlagen von Feuchtigkeit durch eine Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung behoben werden kann, kann ein vertikales Durchfeuchten Ursache einer fehlenden bzw. defektenHorizontalabdichtung sein.

Ist die Horizontalsperre undicht, kann Feuchtigkeit kapillar aufsteigen. Infolge dessen sind Schäden nicht auszuschließen: Schimmelpilz und Schwamm können sich im Mauerwerk bilden und einnisten. Außerdem verringert die Feuchtigkeit im Mauerwerk zunehmend dessen wärmedämmenden Effekt (Wärmebrücke), denn die Wärmeleitfähigkeit nimmt mit der zunehmenden Feuchtigkeit ebenfalls zu. Im Winter kann das Wasser an der vergleichsweise kalten Wand kondensieren, was seinerseits zum Fortschreiten der Durchfeuchtung des Mauerwerks beiträgt.

Verfahren zum Einbringen einer Horizontalsperre

Man unterscheidet drei Verfahrensweisen, um eine Horizontalsperre ins Mauerwerk einzubringen:

- mechanische Horizontalsperre: Mit Hilfe mechanischer Sperren aus Mauerpappe, Edelstahlblechen, Kunststoffplatten und Folien, die über den kompletten Mauerwerksquerschnitt eingebracht werden, soll das Wasser daran gehindert werden, sich auszubreiten. Meist werden solche mechanischen Horizontalsperren bereits während der Bauphase installiert.

- elektrophysikalische Horizontalsperre: Aufgrund des Prinzips Elektroosmose soll die Wirkung von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert werden. Die sogenannte elektrophysikalische Entfeuchtung ist jedoch umstritten.

- chemische Horizontalsperre: Per "Spritze" werden dem Mauerwerk Chemikalien injiziert (Injektionsverfahren), die das Ausbreiten der Feuchtigkeit behindern sollen. Die chemische Horizontalsperre ist häufig das Mittel der Wahl, wenn ein Gebäude im Nachhinein behandelt werden muss.

Bitumen- und Folienbahnen als Horizontalsperre im Neubau

Handelt es sich um einen Neubau, werden in der Regel Bitumenbahnen oder auch geeignete Folien eingesetzt, um eine Horizontalsperre zu errichten. Sie brauchen einen glatten Untergrund, zum Beispiel eine Schicht Mörtel. Ist ein Keller unter dem Gebäude, verlegt man häufig sogar mehrere Horizontalsperren: Die unterste kommt auf das Fundament, die oberste oberhalb des Erdbodens und zugleich unterhalb der Kellerdecke. Sollte Spritzwasser auf die Wand treffen, kann es somit nicht höher aufsteigen, da die Horizontalsperre es daran hindert.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Nachträglich eingebrachte Horizontalsperren im Altbau

Um nachträglich eine Horizontalsperre im Altbau einzurichten, hat man mehrere Möglichkeiten, die im Folgenden kurz aufgezeigt werden sollen:

Horizontalsperre im Mauersägeverfahren

Damit PE-Fiberglasplatten oder Edelstahlplatten in das Mauerwerk eingelegt werden können, sägt man selbiges in einer Fuge in Abschnitten von etwa einem Meter auf. Anschließend verkeilt man die Platten in der Fuge und schließt die Sägeschnitte. Die mechanische Horizontalsperre wirkt dauerhaft gegen aus dem Erdreich aufsteigendes Wasser.

Horizontalsperre im Maueraustauschverfahren

Damit eine Folie oder Bitumenbahn ins Mauerwerk eingelegt werden kann, holt man hierzu Steine aus dem Mauerwerk. In der Regel auch jeweils in Abschnitten von etwa einem Meter Länge. Nach dem Einbringen von Folie oder Bitumenbahn wird der Schlitz wieder zugemauert. Diese mechanische Horizontalsperre ist aufwändig in der Errichtung, bringt jedoch langfristigen Erfolg im Kampf gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Vorausgesetzt, die Horizontalsperre wurde fachmännisch errichtet. Andernfalls drohen Mauerrisse oder Absackungen von Mauerabschnitten.

Horizontalsperre im Chromstahlblechverfahren

Ohne die Mauer zu öffnen, lassen sich gewellte Bleche aus nichtrostendem Chromstahl, auch Nitrostahl genannt, in eine sogenannte Lagerfuge (Mörtelfuge) einschlagen. Die Platten haben eine Stärke von etwa eineinhalb Millimetern. Dabei verdrängt man den Mörtel innerhalb der Fuge nach oben und unten, was seinerseits für festen und dichten Sitz der Platten sorgt. Gefahr droht bei dieser mechanischen Horizontalsperre, wenn das Einschlagen der Bleche, die neuerdings auch keil- oder pfeilförmig spitz zulaufen, zu Rissen im Mauerwerk führt.

Horizontalsperre im Bohrkernverfahren

Um eine durchgehende Sperrschicht aus Mörtel im Mauerwerk zu installieren, bohrt man bei dieser mechanischen Horizontalsperre versetz zueinander Löcher ins Mauerwerk, die einen Durchmesser von acht bis zehn Zentimetern haben können. Sie werden mit dichtem Mörtel gefüllt.

Horizontalsperre im Injektionsverfahren

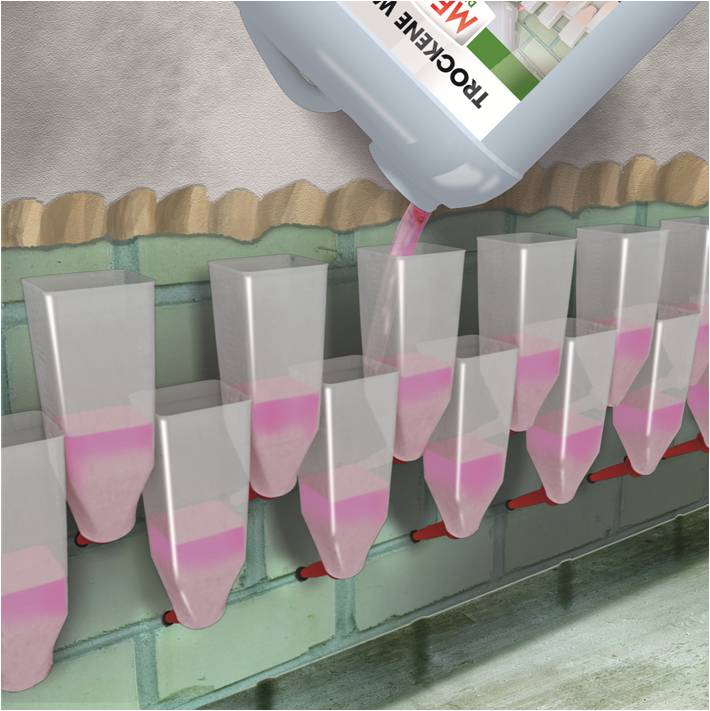

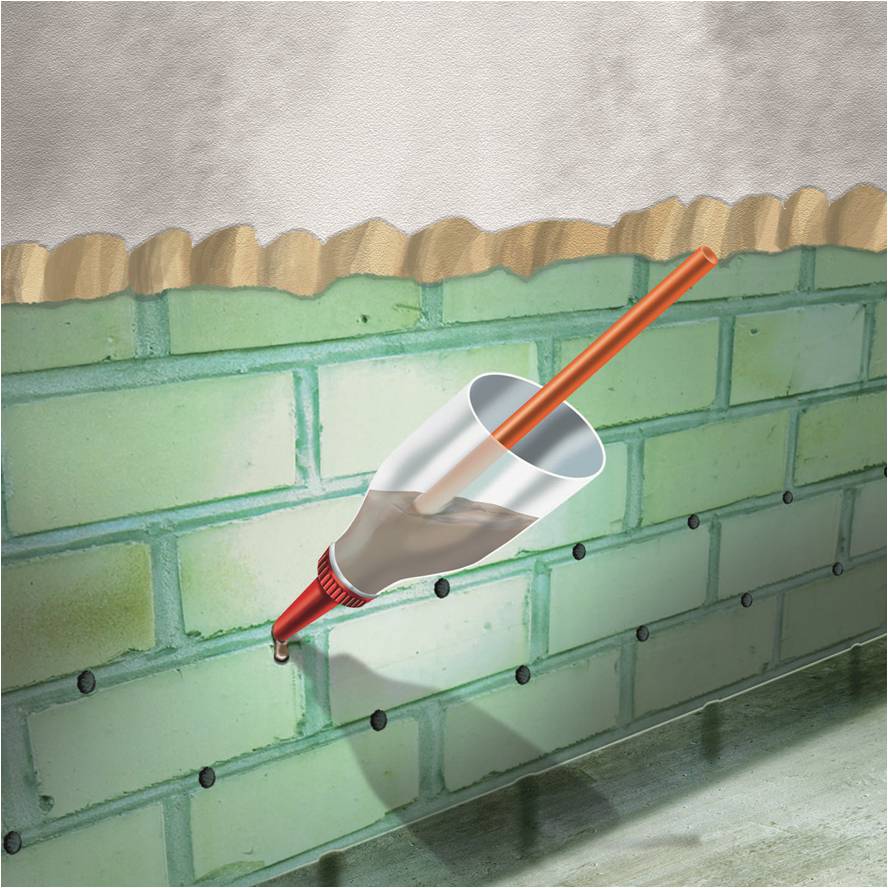

Für das Einbringen eines geeigneten "Impfstoffs" gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bohrt man bei der chemischen Horizontalsperre alle 10 bis 25 Zentimeter Löcher, die etwa zu zwei Dritteln in die Wand führen. Ein Loch hat etwa einen Zentimeter Durchmesser.

Der "Impfstoff" kann auf zweierlei Weise wirken und unter Druck (bis zu 13 bar) oder ohne Druck (dank Schwerkraft und Kapillarkraft verteilt er sich in den schräg nach unten angelegten Bohrlöchern selbständig) injiziert werden. Entweder verstopft er die Poren des Mauergesteins über den gesamten Mauerwerksquerschnitt oder er legt sich als Schicht auf die Wände der Poren, so dass sie wasserabweisend werden.

Nachträgliche Horizontalsperre selber machen

Zum Injizieren in die Mauer eignen sich einerseits Alkalisilikate. Sind sie im Einsatz nennt man das Ganze "Verkieselung". Alkalisilikate (Achtung! Ätzend! Schutzkleidung!) können auch ohne Druck oder mit nur einem geringen Druck in die Mauer eingespritzt werden. Die damit errichtete Horizontalsperre hält einige Jahre und muss dann gegebenenfalls erneuert werden. Andererseits kann man verflüssigtes heißes Paraffin injizieren, denn es wirkt porenverstopfend. Alternativen sind Paraffinöle, in denen Kunststoffe gelöst sind. Sogenannte Silikonmikrogele hingegen wirken hydrophob.

Wichtig: Da nicht jeder "Injektions-Impfstoff" für jedes Mauerwerk mit seiner spezifischen Durchfeuchtung geeignet ist, muss eine Horizontalsperre per chemischem Injektionsverfahren entsprechend passend geplant werden. Vor dem Selber machen sollte man daher sich vorab an dem WTA-Merkblatt 4-4-04/D "Mauerwerksinjektionen gegen kapillare Feuchtigkeit" orientieren, das von der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA) herausgegeben wurde. Ist ein Injektionsverfahren nicht möglich, so kann man alternativ auch eine Horizontalsperre über eine Lagerfuge herstellen.

| Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren selber machen | Horizontalsperre in durchgängiger Lagerfuger im Mauerwerk herstellen |

|---|---|

| Alte Anstriche, losen Putz und Schmutz entfernen und beschädigte Stellen wie offene Fugen und Risse mit Mörtel oder Bohrloch-Schlämme verfüllen. | Farbe, Putz oder Ähnliches gründlich von den Fugen der Kellerinnenwand entfernen. |

| Bohrlochreihe im 35° Winkel nach unten (Abstand zwischen den Löchern etwa 10 cm) rund 10 cm über dem Boden anbringen. Zweite Bohrlochreihe mittig versetzt etwa 5 cm da drüber bohren. | Bohrlöcher etwa 15 cm über dem Erdreich ansetzen. Bei Anwendungen im Kellerbereich die erste Fuge oberhalb des Fußbodens wählen. |

| Bohrlöcher mit dem Staubsauger reinigen und den Injektionstrichter ansetzen und befüllen. | Löcher waagerecht mit 12 mm Durchmesser im Abstand von etwa 10 cm direkt in die Fuge bohren. Die Bohrlochtiefe beträgt Wandstärke minus 15 mm. |

| Injektionsmittel regelmäßig entsprechend Herstellerangaben nachgießen bis die Wand keine Flüssigkeit mehr aufnimmt. Dies dauert in der Regel 1 bis 2 Wochen. | Bohrstaub aus den Bohrlöchern mit einem Staubsauger entfernen und Bohrlöcher mit spezieller Injektionscreme mit einer Kartuschenpistole komplett verfüllen. |

| Zum Verschließen der Bohrlöcher kann Bohrlochschlämme verwendet werden. Das Verfüllen sollte mit etwas Druck über zB einen Trichter erfolgen.können | Bohrlöcher nach Trocknung mit Bohrlochschlämme verschließen. |

| Wand anschließend mit Salpeter-Entferner vorbehandeln und dann mit atmungsaktivem und dampfdurchlässigem Sanierputz (dieser nimmt die Salze auf) verputzen. | Wand anschließend mit Salpeter-Entferner vorbehandeln und dann mit atmungsaktivem und dampfdurchlässigem Sanierputz (dieser nimmt die Salze auf) verputzen. |

Kosten und Preis für nachträgliche Horizontalsperren

Die Kosten des nachträglichen Einbringens einer Horizontalsperre hängt von vielen individuellen Gegebenheiten ab. Daher lässt sich auch kein pauschaler Preis nennen. Trotzdem kann man gewisse Kostenpositionen grob schätzen:

- Häufig muss ein Bausachverständiger vorab mit einer Feuchtigkeitsmessung prüfen, ob überhaupt eine horizontale Abdichtung vorhanden ist. Existiert sie nicht, kann sie nachträglich eingezogen werden, von innen wie von außen. Die Beratung kostet um die 200 Euro.

- Schlitzt man das Mauerwerk Stück für Stück auf und schiebt anschließend Bleche ein, die die aufsteigende Feuchtigkeit nach oben stoppen. Werden die Arbeiten von innen ausgeführt, liegen die Kosten bei 200 bis 250 Euro pro laufenden Meter. Das Schlitzen der Mauer von außen kostet meistens mehr.

- Injektionsverfahren mit Epoxydharz oder Zement als auch das vorherige Trocknen der wassergefüllten Kapillaren im Mauerwerk kostet rund 200 Euro pro Quadratmeter. Wer dies selber machen kann, kann natürlich am Preis sparen.

- Hinzu kommen Nebenarbeiten, wie das Abschlagen des alten Putzes und der Neuverputz mit einem sogenannten Sanierputz. Hier können auch Eigenleistungen eingebracht werden, sodass nur Materialkosten für den Sanierputz (Kosten etwa 20 Euro pro 25 kg) anfallen.

Die o.g. Anleitung zum Selbermachen einer Horizontalsperre dient nur als Orientierung. Daher übernehmen wir auch keinerlei Haftung bei mangelhafter Ausführung. Bitte fragen Sie vorher immer einen Fachbetrieb aus Ihrer Nähe um Rat!

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Weitere Informationen zur Perimeterdämmung

- Bitumendickbeschichtung auftragen

- Horizontalsperre selber machen

- Anleitung zur Sockeldämmung

- Perimeterdämmung der Bodenplatte

- Preise für Perimeterdämmungen

- Perimeterdämmung mit XPS

- EPS als Perimeterdämmstoff

- Anbringen einer Perimeterdämmung

- Perimeterdämmung mit Drainage

- Perimeterdämmung des Kellers

- Hersteller von Perimeterdämmung