Sanierungsprofis finden & vergleichen

Letzte Aktualisierung: 28.04.2020

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Ratgeber: Aufbau und Dämmung von Bodenplatten

Was ist das Besondere an einer Bodenplatte? Wie ist sie aufgebaut? Wie wird sie eingeschalt und gegossen? Welche Dämmungen kommen zum Einsatz?

- Eine Bodenplatte ist im allgemeinen Sprachgebrauch ein plattenförmiges Fundament eines Gebäudes. Die Bodenplatte ist eine spezielle Ausführung des unteren Abschlusses (Fundaments) eines Gebäudes.

- Im Bauwesen wird die Bodenplatte auch Fundamentplatte genannt. Da das Haus auf ihr steht, wird die Bodenplatte auch Bauwerkssohle oder Gründung genannt.

- Die Bodenplatte ist Teil des Perimeters, also des erdberührenden Teils der Gebäudehülle. Kein Haus kann ohne Bodenplatte gebaut werden. Selbst wenn es unterkellert ist, benötigt man zumindest ein Fundament, das unter dem Keller ausgeführt wird.

- Eine Bodenplatte hat die Aufgabe das Gewicht des Bauwerks gleichmäßig an den Boden weiter zu geben und so unregelmäßige Bodenverformungen zu vermeiden, wodurch Risse am Bauwerk entstehen könnten. Zusätzlich dient die Bodenplatte dazu, das Haus vor den Eigenbewegungen des Erdreichs zu schützen.

- Meist bestehen Bodenplatten aus sogenanntem Transportbeton, der extra bewehrt wird. Wie dick die Bodenplatte ist, das hängt von den statischen Anforderungen an die Lastabtragung sowie von der Konstruktionsweise selbst ab. Je nach Beanspruchungsklasse ist dann die Bodenplatte 150 bis 250 mm dick.

- Zu den wesentlichen Qualitätsmerkmalen einer fachmännischen Bodenplatte gehören deren Maßhaltigkeit und Frostsicherheit sowie die korrekte Ausführung der Entwässerung inklusive etwaiger Rückstauverschlüsse.

Einordnung der Bodenplatte als Bauteil

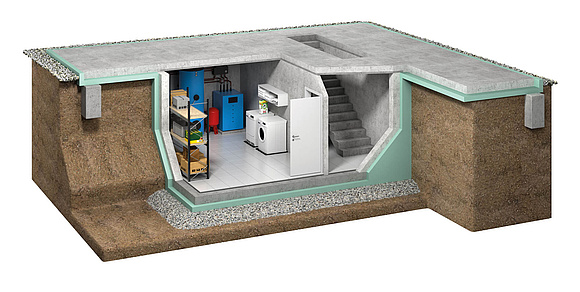

Die Bodenplatte ist der Teil einer flach gründenden Gebäudehülle, die den Grund (Erdboden, Perimeter) berührt. Sie ist eine spezielle Form der sogenannten Gründung. Man nennt sie auch Gründungsplatte, Plattengründung oder Plattenfundament. Bei einem Haus mit Keller ist die Bodenplatte demnach der Kellerboden, bei einem ohne Keller der Fußboden des Erdgeschosses.

Die Bodenplatte bildet sowohl den konstruktiven als auch den statischen Übergang zwischen Gebäude und Erdreich. Ihre Aufgabe ist es, Lasten aufzufangen und an den Untergrund weiterzuleiten, die aus dem Gebäude selbst (Eigengewicht, Windlast, Schneelast) sowie aus seiner Nutzung resultieren. Dabei darf die sich aus dem druckvollen Zusammenpressen (Kompression) ergebende Verdichtung des Erdbodens keine Nachteile für das Bauwerk oder seine Umgebung haben.

Die Bodenplatte ist demnach maßgeblich für die Standsicherheit des Gebäudes verantwortlich, das auf ihr fußt. Weil sie wie eine Sohle fungiert, heißt sie auch Sohlplatte.

Eine flach ausgeführte Gründung nennt man auch Flachgründung. Dabei werden die Bauwerkslasten über waagerechte Flächen ins Erdreich geleitet. Man unterscheidet Flachgründungen nach der Ausführung der Bauteile in:

- Einzelfundamente

- Streifenfundamente

- Bodenplatten und Wannen (spezielle Form der Bodenplatte)

Demnach ist die Bodenplatte eine spezielle Ausführung einer Flachgründung.

Tiefgründungen dagegen werden mit Hilfe senkrechter Bauteile realisiert, zum Beispiel Pfähle.

Eine Bodenplatte kommt in der Regel dann zum Einsatz, wenn Einzel- oder Streifenfundamente sich aufgrund hoher Baulasten nicht rechnen oder, wenn eine Bodenplatte günstiger ist als ihre Alternativen.

Eine Bodenplatte in Form einer sogenannten Kellerwanne macht dann Sinn, wenn drückendes Wasser ansteht. Das kann beispielsweise sein, wenn der Wasserstand über die Fundamentsohle steigen kann, wie es nahe einem Gewässer oder bei sehr hohem Grundwasserspiegel der Fall ist.

Man unterscheidet weiße und schwarze Wannen.

- Weiße Wannen sind Keller aus wasserundurchlässigen Betonbauteilen (WU-Beton)

- Schwarze Wannen sind Keller, die nachträglich von außen mit Bitumen oder Bitumenschweißbahnen abgedichtet werden.

Weiße Wannen kosten etwa 15.000 bis 20.000 Euro mehr als konventionell gemauerte. Diese Zusatzausgaben sind nötig, wenn von unten Grundwasser drückt, das einen konventionellen Mauerwerkskeller unter Wasser setzen würde.

Aufbau der Bodenplatte (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Eine intakte Bodenplatte ist das Ergebnis vieler Arbeitsschritte, die Wissen und Können voraussetzen. Die Arbeit sollten Sie nur selbst ausführen, wenn Sie bereits Erfahrungen mit dem Aufbau einer Bodenplatte haben. Andernfalls gehört der Job in Profihände.

Planung

Bevor die Bagger und Betonmischer anrollen, sollte der Bauherr ein Bodengutachten in Auftrag geben, das Aufschluss über die notwendigen Gründungsarbeiten im Rahmen des Tiefbaus gibt und die nötigen Angaben für eine korrekte Statik und Tragwerksplanung liefert. Alle Vorgaben seitens der Baugenehmigung, des Statikers, des Energieberaters und auch des Hausherstellers sollten in die korrekte Errichtung der Bodenplatte einfließen.

| Beanspruchungsklasse | Ausführung mit Ortbeton | Ausführung mit Fertigteilen |

|---|---|---|

| 1 | 250 mm | 200 mm |

| 2 | 150 mm | 100 mm |

Baugrube

Ist der Fundamentplan vom Statiker und Handwerker abgesegnet, kann die Fläche der Bodenplatte abgesteckt werden. Dabei hilft ein sogenanntes Schnurgerüst. Dann muss der abgesteckte Bereich ausgehoben werden. Die Tiefe der entstehenden Baugrube hängt einerseits vom Bauwerk und andererseits von den klimatischen Bedingungen am Standort ab. Als Mindesttiefen gelten bei mildem Klima 0,8 Meter und bei Klimata mit sehr kalten Wintern 1,5 Meter.

Sauberkeitsschicht

Ist die Baugrube ausgehoben, wird der Grubenboden (die Grubensohle) mit einer sogenannten Sauberkeitsschicht bedeckt, zum Beispiel

- aus Sand, Kies,

- aus sogenanntem Magerbeton und/oder

- einer speziellen Folie aus Polyethylen (PE)

- oder Polyvinylchorid (PVC).

Die Folien sind diffusionsdicht und bieten Schutz vor Nässe. Die Sauberkeitsschicht soll einerseits verhindern, dass sich die Bewehrung beim Betonieren nicht verschiebt. Andererseits unterbindet sie, dass Beton und Baugrund sich vermengen. Diese Schicht sollte wenigstens fünf Zentimeter hoch sein, nachdem sie verdichtet und abgezogen wurde.

Dämmung & Trennlage

Sind diese Arbeiten erfolgreich abgeschlossen und eine „Sauberkeitsschicht“ aus Schotter aufgebracht, beginnt der Bodenplattenhersteller meist mit der Montage einer druckfesten Wärmedämmung unter der Bodenplatte – sofern energetisch notwendig und vorgegeben. Darauf folgt dann eine Trennlage - zumeist eine Folie. Zudem können auch Streifenfundamente als Frostschutz eingesetzt werden.

Bewehrung

Eine Bodenplatte ist in der Regel aus Beton gemacht, der sowohl an ihrer Oberseite als auch an ihrer Unterseite bewehrt (armiert) wird. Zum Bewehren kommt Stahl zum Einsatz, da er die insbesondere zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegte Betonplatte um die Fähigkeit ergänzt, auch mit Zugkräften fertig zu werden. Bewehrungsstahl gibt es als

- Matte,

- Stäbe und

- Bügel.

Bei flächigen Bauteilen wie der Bodenplatte kommen in der Regel Stahlmatten zur Bewehrung zum Einsatz. Die somit aus Stahlbeton beschaffene Bodenplatte vermag es anschließend,

- Normalkräfte (Zug und Druck),

- Biegekräfte,

- Schubkräfte (entgegengesetzte Querkräfte) sowie

- sogenannte Torsionskräfte (Verdrehung)

aufzunehmen und weiterzuleiten.

Wie viel Stahl in den Beton eingelassen wird, das gibt die Norm DIN 1045-1 „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton“ vor. Damit der Stahl nicht „rostet“, muss eine Betonüberdeckung erfolgen. Sie gewährleistet zugleich den Brandschutz des hitzeempfindlichen Stahls. Zudem sichert die Betondecke den Verbund aus Stahl und Beton, so dass die Bodenplatte Lasten optimal aufnehmen und weiterleiten kann.

Bewehrungskontrolle: Häufig wird die Anschlussbewehrung zwischen Bodenplatte und Kellerwand nicht so ausgeführt, wie es der Statiker oder ergänzend der Prüfstatiker im Bewehrungsplan verbindlich festgelegt hat. Das kann schnell kritisch werden, wenn z. B. 10er Anschlusseisen, die laut Prüfstatiker im Abstand von 15 Zentimetern liegen müssten, stattdessen im Abstand von 45 Zentimetern eingebaut werden, dann fehlen schlichtweg zwei Drittel des erforderlichen Bewehrungsquerschnitts. Damit ist das Bauteil mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr standsicher und das Haus eventuell einsturzgefährdet. Damit es nicht so weit kommt, sollten Bauherren die Bewehrung der maßgeblichen Bauteile – Fundamente, Bodenplatte, Kellerwände, Stützen, Unterzüge und Decken – vor dem Betonieren von ihrem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und dokumentieren lassen.

Schalung & Gießen

Beim als Nächstes anstehenden Gießen der Bodenplatte hilft eine Schalung aus Holz als Rahmen. Dann wird die 20 bis 30 Zentimeter dicke Bodenplatte gegossen, und zwar mit dem passenden Beton und entsprechend der individuellen Statik. Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Medien werden dabei bereits eingebaut beziehungsweise mit Blindrohren ausgespart.

Es folgt das Gießen des Betons: Über einen Betonschlauch wird der in der Regel Fertigbeton in die zuvor errichtete Schalung gepumpt, per Hand verteilt und verdichtet. Je nach aktueller Witterung sollte die Oberfläche des Betons abgedeckt oder bewässert werden, damit er gleichmäßig und schadlos abbinden kann.

Fundamenterder

Der Fundamenterder ist Teil des elektrischen Schutzsystems eines Hauses und damit lebenswichtig für die Bewohner, denn er leitet bei Blitzeinschlägen die Spannung im Haus oder in der Nachbarschaft ins Erdreich ab. Laut DIN 18014:2014-3 liegen Fundamenterder unter WU-Kellern unter der Gebäudesohle im Erdreich – bei nicht unterkellerten Gebäuden bis zu 80 Zentimeter. Dort werden sie ringförmig um das gesamte entstehende Haus herum in V4A–Material eingebaut und mit dem Potentialausgleich in der Bodenplatte verbunden. Im Ernstfall wird so die Überspannung gleich unter die Bodenplatte und ins Erdreich geleitet.

Dämmen der Bodenplatte

Heutzutage muss die Gebäudehülle energetisch abgedichtet werden. Das heißt, auch über die Bodenplatte darf teure Heizwärme nicht unkontrolliert in den Erdboden verloren gehen. Deshalb wird die Bodenplatte wärmegedämmt. Das kann unter ihr oder auf ihr geschehen.

Dämmstoffe

Als Dämmstoffe zum Dämmen unter der Bodenplatte eignen sich Polysterol-Schaum oder eine Dämmschicht aus Mineralfasern. Als Dämmstoffe zum Dämmen über der Bodenplatte haben sich Schaumglas, Polyurethanschaum und Polystyrol bewährt.

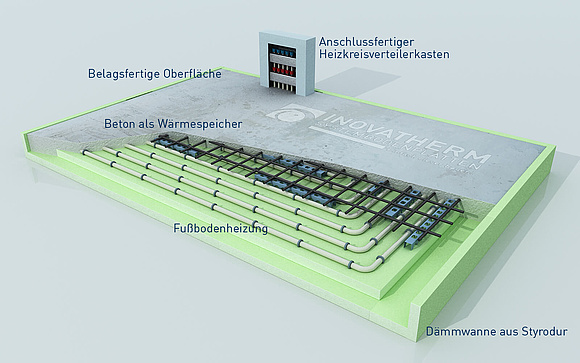

Thermobodenplatten

Als Speziallösung für besonders energiesparende Gebäude setzt man bei Energiesparhäusern häufig auf spezielle Thermobodenplattenmit integrierter Flächenheizung und bereits eingelassenen Abwasser- und Frischwasserleitungen. Sie dämmen, speichern und erzeugen zugleich Wärme, die sie ins Haus abstrahlen. Auf einen Heizestrich kann dann verzichtet werden.

Zum Errichten einer Thermobodenplatte schichtet man zuerst kapillarbrechenden Schotter auf den Baugrund. Er verhindert, dass sich bei Frost- und Tauwechsel der Boden unter der Dämmschicht bewegt. Häufig folgen dann zwei Lagen Hartschaum-Dämmung. Wie der Schotter verhindern diese ein Aufsteigen von Feuchtigkeit und Kälte. Wichtig ist, dass die Wärmedämmung gerade bei einer Thermobodenplatte auch deren Seiten gut umschließt, so dass keine Wärmebrücken entstehen.

Die Flächenheizung der Thermobodenplatte sollte möglichst auf Niedrigtemperaturbasis arbeiten. Jeder Raum sollte zudem seinen eigenen Heizkreis bekommen, damit die Raumtemperaturen nach Bedarf geregelt werden können.

Der Markt für die sogenannten EnergieSpar-, System- oder Thermobodenplatten ist überschaubar:

- Die sogenannte "Schwedenplatte" vom gleichnamigen Anbieter aus Berlin wirbt mit einem U-Wert von ca. 0,17 und einer Heizkosteneinsparng von mind. 30%.

- INOVATHERM aus Bürstadt in Hessen bewirbt ihre Bodenplatten mit integrierter Fußbodenheizung sogar mit einer Verringerung des Energieverbrauchs um bis zu 50%.

- Weiterer etablierter Anbieter in Deutschland ist FUTURA aus dem schleswig-holsteinischen Schuby.

Mit Hilfe einer Bodenplatten mit integrierter Fußbodenheizung wird mit einer Vorlauftemperatur von nur ca. 30 Grad eine Oberflächentemperatur von nur 20 bis 22 Grad erreicht. So wird auch kein Estrich mehr benötigt und es ist weniger Feuchtigkeit im Haus.

Preise & Kosten: Der Preis einer Bodenplatte ist abhängig von ihrer Größe (Flächenmaß), ihrer Beschaffenheit und Auslegung. Für eine Bodenplatte (20 cm dick) muss mit Kosten von etwa 70 bis 100 Euro pro Quadratmeter gerechnet werden. Für eine Thermobodenplatte inklusive Fußbodenheizung werden hingegen bereits Preis von etwa 135 bis 150 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Achtung: Gerade im Fertighausbereich – also bei vorproduzierten Häusern meist in Holzständerbauweise – ist es gängig, Hauspreise ab "Oberkante" Bodenplatte zu nennen. Das heißt, der Preis für die Bodenplatte im vierstelligen Bereich kommt nochmal dazu.