Sie suchen einen zertifizierten Energieberater?

Letzte Aktualisierung: 14.09.2022

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Prinzip, Messverfahren und Anwendungen bildgebender Thermografie-Aufnahmen

Was ist Thermografie? Wofür wird das bildgebende Infrarot-Verfahren eingesetzt? Welche Vorteile hat eine thermografische Analyse? Wie helfen Thermografieaufnahmen, Energie zu sparen?

Energetische Sanierungsmaßnahmen am Gebäude sollen die Gebäudehülle abdichten, so dass keine teure Wärme unkontrolliert aus dem Gebäude an die Umwelt verloren geht. Die fehlerfreie Planung, Durchführung und Wirkungskontrolle braucht entsprechend Verfahren, die die Wärme sichtbar machen. Ein solches Verfahren ist u.a. die Thermografie. Wir erklären Ihnen hier, was Thermografie ist und auf welchem Funktionsprinzip sie wirkt. Wir stellen Ihnen gängige Anwendungen im „gebäudetechnischen“ Bereich vor und zeigen die Vorteile der Thermografie als kontaktlos funktionierendes Bildgebungsverfahren auf.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

Erklärung Thermografie

Mit Thermografie, mitunter auch Thermographie geschrieben, bezeichnet man ein sogenanntes bildgebendes Verfahren, um Oberflächentemperaturen von Objekten anzuzeigen. Das gelingt, weil man die Intensität der Infrarotstrahlung, die von einem bestimmten Punkt ausgeht, misst und daraus die dort herrschende Temperatur deutet.

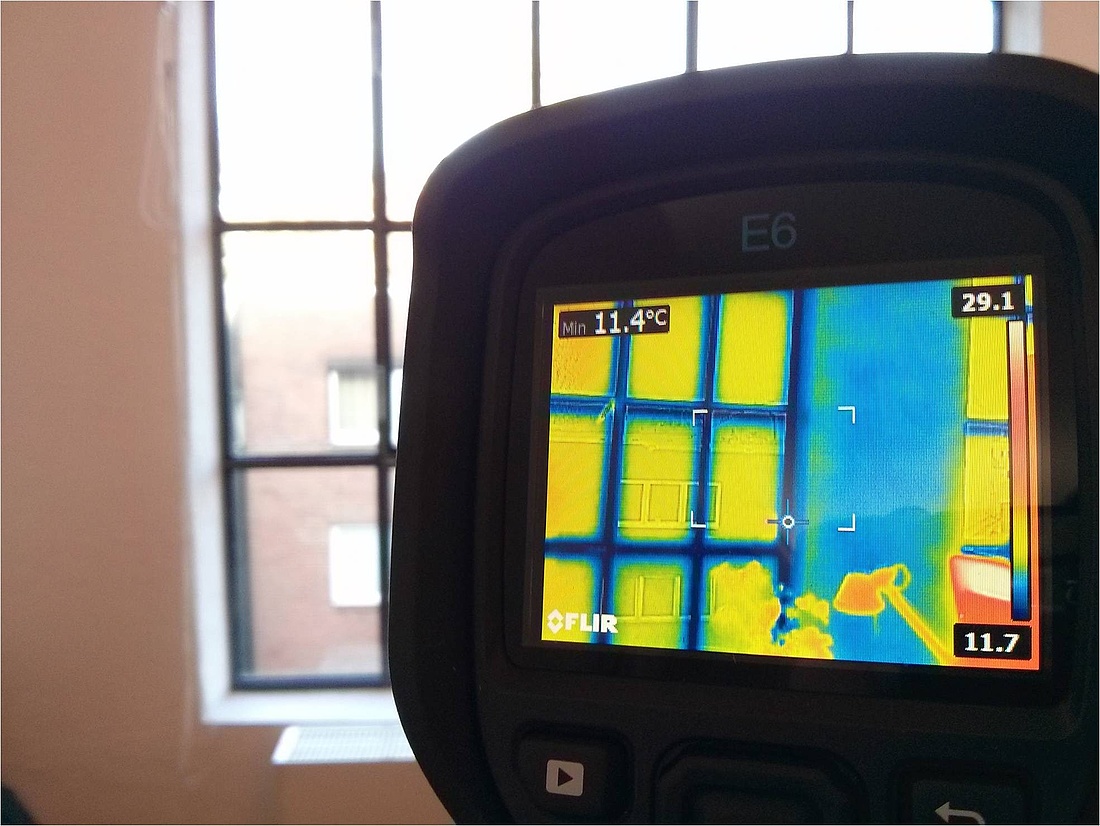

Als Messgerät bedient man sich einer sogenannten Thermografie-Kamera. Sie wandelt die Infrarotstrahlung, die für Menschen nicht sichtbar ist, in elektrische Signale um und erzeugt so ein Bild. Das wird in sogenannten Falschfarben, seltener als monochromes Graustufenbild, dargestellt.

Thermografie-Kamera vs. Wärmebildkamera

Im Zusammenhang mit Thermografie ist häufig auch von einer Wärmebildkamera die Rede. Doch auch, wenn die Wärmebildkamera wie die Thermografie-Kamera ein Gerät meint, das fähig ist, die Intensitätsverteilung von Infrarotstrahlung in einer Szenerie zu ermitteln und als ein sichtbares Bild wiedergibt, unterscheiden sich die beiden Kameras doch voneinander:

Die Aufgabe des Wärmebildgerätes (das mitunter auch „Imager“ oder „(passives) Nachtsichtgerät“ genannt wird) ist die Sichtbarmachung von Personen, Tieren oder Objekten im Dunkeln bzw. bei schlechter Sicht. Das vermag eine Thermografiekamera auch. Doch ihre Aufgabe geht darüber hinaus: Mit ihrer Kalibrierung kann sie aus der Intensität der vorgefundenen Infrarotstrahlung auf die Oberflächentemperatur der zu bewertenden Objekte schließen.

Das Funktionsprinzip hinter der Thermografie

Die Thermografie beruht darauf, dass jeder oberhalb des absoluten Nullpunkts (null Kelvin = minus 273,15 Grad Celsius) temperierte Körper Wärme ausstrahlt. Dieser auch Emissionsgrad genannte Wert gibt an, wie viel Wärme ausgestrahlt wird, wobei er die tatsächliche Wärmestrahlung mit einem Idealwert vergleicht: dem Wert des idealen Wärmestrahlers als Referenz, eines schwarzen Körpers also, der sämtliche auf ihn treffende elektromagnetische Strahlung in jeder Wellenlänge komplett absorbieren würde, während real existierende Körper diese immer teilweise reflektieren.

Der größte Vorteil, den Thermografie bietet, ist, dass sie kontaktlos arbeitet. Man kann mit ihr also Wärmewerte ermitteln, ohne das zu vermessende Objekt berühren zu müssen. So bleibt das Messobjekt unverändert in seinem Prozess und unbeschädigt in seiner Beschaffenheit.

Einsatzmöglichkeiten für Thermografie

Die Thermografie greift als rein bildgebendes Verfahren demnach nicht zerstörend in die Beschaffenheit der Werkstoffe oder hinderlich bzw. beschleunigend in Prozesse ein. Wegen dieses Vorteils kommt sie zum einen vielseitig, als

- Prozessüberwachung,

- Qualitätskontrolle,

- Verfahrensbeurteilung,

- Instandhaltung,

- On-Line Steuerungs- und Regelungstechnik,

- thermische Designprüfung oder

- Lokalisierung von Anomalien,

und zum anderen in vielen Bereichen zum Einsatz, darunter in der

- Elektronik,

- Vorbeugende Instandhaltung,

- Glasindustrie,

- Kunststofftechnik,

- Stahlindustrie,

- Automobilindustrie,

- Werkstoffprüfung,

- Werkstoffkunde,

- Bauphysik und Leckage-Ortung,

- Medizin,

- Energieversorgung und

- Verfahrenstechnik.

Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Anwendungsbeispiel 1: Ofen- und Kaminbau sowie -wartung

Bei Heizgeräten zur Erzeugung von Prozesswärme kommt es häufig auf eine Beurteilung des Zustandes der Ausmauerung an, denn die Temperaturverteilung im Mauerwerk hängt direkt mit ihrem bautechnischen Zustand zusammen. Es gilt: Heiße Stellen lassen den Rückschluss auf verstärkten Verschleiß zu. Je früher man sie identifiziert, desto besser. Mit Thermografie-Verfahren ist das frühzeitige Aufspüren solchen Verschleißes ohne Probleme machbar, so dass Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und -beseitigung schnell ergriffen werden können.

Bei Schornsteinen bzw. Kaminen hilft Thermografie, lokale Ablagerungen nachzuweisen, da sie wie eine zusätzliche Isolierung wirken, die die Außentemperatur an dieser Stelle der Bausubstanz herabsetzen.

Die thermografischen Prüfungen dienen so als Hinweis auf mögliche strömungstechnische, verfahrenstechnische Probleme, als Grundlage für das geplante Beseitigen der Ablagerungen und als präventive Instandhaltungsmaßnahme.

Anwendungsbeispiel 2: Sichtbarmachen von Strömungen an Hauswänden und in Rohrsystemen

Thermische und strömungstechnische Prozesse hängen oft direkt zusammen. Thermografie macht es zum Beispiel möglich, die Konvektionsströmung an Häuserfassaden sichtbar zu machen. Auf diese Weise lässt sich Feuchtigkeit nachweisen. Beispielsweise beim Überprüfen von Wärmedämmungen an Gebäuden macht Thermografie auf unerwünschte Wärmebrücken infolge bauphysikalischer Unregelmäßigkeiten aufmerksam.

Mit Hilfe von Thermografie kann man auch Strömungseffekte infolge der sogenannten Filmverdampfung belegen. Das dies möglich ist, liegt am Strömungsverhalten heißer Medien in Rohrsystemen. Die Wärmebilder entlarven Verstopfungen im Rohrsystem, Undichtheiten desselben und Geschwindigkeitsunterschiede der Strömung. Bezogen auf eine Heizungsanlage mit Rohren und Heizkörpern, hilft Thermografie, den vom Heizwasser bevorzugten Strömungsweg erkennen: an der erhöhten Temperatur.

Anwendungsbeispiel 3: Unterirdische Hohlräume und Leckagen aufzeigen

Thermografie kann auch über die Beschaffenheit von Baugrund aufklären. Sie weist auf Altlasten, beispielsweise verschüttete oder unterirdische Reste vorhergehender Bebauung hin. Solche Reste früherer Nutzung der aktuellen Baustelle stellen eine mögliche Gefahrenquelle dar, die es auszuräumen gilt. Spezialunternehmen nutzen Thermografiegeräte, um per Helikopterüberflug Wärmebilder vom Baugrundstück zu machen: Weil das Gelände sich am Tag mit der Sonneneinstrahlung gleichmäßig aufgeheizt hat, zeigen die Bilder bei Hohlräumen unter der Oberfläche dort weniger Wärme an. Sogenannte kalte Flecken werden sichtbar.

Varianten des Thermografie-Verfahrens

Man unterscheidet die Thermografie verfahrenstechnisch in

- passive Thermografie und

- aktive Thermografie.

Passive Thermografie heißt, dass die Temperaturen einer Bauteiloberfläche umgebungsbedingt bzw. prozessbedingt gemessen werden. Zum Beispiel, um unerwünschte Wärmebrücken aufzuspüren oder um den Betrieb technischer Geräte zu überwachen.

Zu den Verfahren der aktiven Thermografie, bei der das zu prüfende Bauteil thermisch angeregt wird, was einen zusätzlichen Wärmefluss im Objekt verursacht, zählen

- die sogenannte LockIn-Thermografie (kontinuierliche Anregung auf optische, mechanische oder induktive Weise mittels Lampen, Ultraschallwellen oder Wirbelströmen) und

- die sogenannte Impulsthermografie (kurzzeitige Anregung mit leistungsfähigen Blitzlichtlampen, Lasern oder Heizstrahlern).

Unregelmäßigkeiten des Bauteils verändern den Wärmefluss in dessen Inneres, die lokal unterschiedliche Temperaturen an der Bauteiloberfläche verursachen. Aktive Thermografie kommt dort zum Einsatz, wo eine berührungslose Untersuchung Sinn macht, zum Beispiel beim Prüfen homogener, großflächiger und dünnwandiger Bauteile einfacher Geometrie. Dank ihr lassen sich aber auch Infrarotwärmebilder von Bauteilen mit sehr hohen Temperaturen, unter Spannung stehenden Geräten, und Objekten machen, die von gefährlichen Gasen umgeben sind.

Thermografie als Instrument einer Energieberatung

Das thermografische Bildgebungsverfahren kann als Instrument dienen, den Energiehaushalt von Gebäuden zu optimieren und helfen, den optimierten Status zu wahren. Verschiedene Dienstleister bieten im Rahmen ihrer Dienstleistungen auch Thermografie-Messungen an, umWärmelecks in der Gebäudehülle oder in der Heizungsanlage auszumachen.

Insbesondere im Rahmen von Energieberatungen werden Thermografieaufnahmen durchgeführt, um Schwachstellen in der Gebäudehülle aufzuzeigen und Sanierungsmaßnahmen zu erörtern.

Außen- und Innenthermografie

Eine Thermografie der äußeren Gebäudehülle wird hauptsächlich zur schnellen und übersichtlichen Erkennung von Wärmebrücken und Feuchteschäden an der Außenwand durchgeführt. In der Regel kann die gesamte Wärme abgebende Außenwand im Überblick gut eingesehen werden. Die Aufnahmepositionen für einen optimalen Bildausschnitt sind hierbei oftmals flexibel wählbar, zusätzliche Tele- oder Weitwinkeloptiken erleichtern die Anpassung an das Messobjekt. Dächer können jedoch nur eingeschränkt mit entsprechender perspektivischer Verzerrung beurteilt werden. Zudem kann kalte Himmelsstrahlung an der Oberfläche von Dächern und Fenstern reflektiert werden, sodass diese Flächen in der Thermografie noch deutlich kälter erscheinen als sie tatsächlich sind.

Zur detaillierten Untersuchung von Bauteilen bedient man sich bevorzugt der Innenthermografie. Es bestehen hier keine direkten klimatischen Einflüsse auf die zu untersuchende Oberfläche. Die Auswirkungen auf das thermische Verhalten eines Bauteils kommen auf dessen Innenseite mehr oder weniger abgeschwächt zur Wirkung. Hinterlüftete Dachausbauten und Fassaden können auf ihre Dämmwirkung und Luftdichtigkeit nur von innen untersucht werden, da auf der luftzirkulierenden Seite Wärmeverluste direkt an die am Bauteil vorbeiströmende Luft abgegeben werden und somit eine örtliche Zuordnung der Fehlstellen unmöglich ist.

Durchführung einer Thermografie

Die Grundvoraussetzung für das Thermografieren der äußeren Gebäudehülle ist immer dann gegeben, wenn ein durch Temperaturunterschiede erzwungener, zeitlich möglichst konstanter Wärmestrom fließt. Dieser Wärmestrom erzeugt dann durch die lokal unterschiedlichen Wärmewiderstände der durchströmten Bauteile lokal unterschiedliche Oberflächentemperaturen, die von der Thermografiekamera erfasst werden. Um dies zu gewährleisten, sind bei der Durchführung einer Thermografie durch einen Energieberater einige wichtige Kriterien zu beachten, die bei Nichteinhaltung eine Interpretation erschweren bzw. zu falschen Schlüssen führen könnte. Wichtigster Punkt ist dabei das Wetter. Da Temperaturunterschiede bei der Messung eine große Rolle spielen, ist der Winter die ideale Jahreszeit für die Wärmebild-Aufnahmen.

Eine Thermografie von außen kann theoretisch unabhängig von der Tageszeit erfolgen, solange es nicht zu hell ist (< 1500 Lux). Daher werden Thermografieaufnahmen vom Energieberater hauptsächlich morgens durchgeführt, da alle von der Sonne beschienenen Flächen noch nicht zu stark besonnt sind. Auch bei Innenaufnahmen kann Sonneneinstrahlung trotz der hohen Wärmeträgheit der Bausubstanz stören, indem die Sonne zu den Fenstern hinein scheint. Nachtaufnahmen bei klarem Wetter sind nicht minder stark gestört, weil ein starkes Ungleichgewicht zwischen der vom Gebäude abgestrahlten Energie in Form von Infrarotlicht und der kaum vorhandenen Einstrahlung aus dem klaren dunklen Himmel zurück vorherrscht.

Zu empfehlen ist hingegen die Durchführung einer Thermografie bei völlig bewölktem Himmel, da dann die Temperatur an der Wolkenuntergrenze fast der Umgebungstemperatur entspricht und somit ein fast perfektes Gleichgewicht herrscht und Abstrahlungs- sowie Abschattungseffekte nahezu völlig wegfallen.

Analyse einer Thermografie

Eine fachmännische Auswertung einer Thermografie setzt zunächst immer eine Dokumentation der Durchführung voraus, sodass diese reproduzierbar und später nachvollziehbar wird. Gerade bei der passiven Thermografie ist das wichtig, weil die Umgebungsbedingungen, die die abgebildeten Temperaturunterschiede im Thermogramm erzeugt haben, immer nur momentan wirksam sind. Zu einer regelkonformen Thermografieuntersuchung zur Energieberatung gehört, daß alle Thermogramme entsprechend ausgewertet, dokumentiert und an den Auftraggeber ausgegeben werden.

Die Analyse der Temperaturverteilung setzt immer eine exakte Berücksichtigung des Emissionsgrades und der Störstrahlung voraus, sei es vor Ort im Berechnungsalgorithmus der Kamera oder erst später bei der Auswertung mittels Thermografiesoftware. Der Emissionsgrad als ein Maß für das Abstrahlungsvermögen von Materialien hat entscheidenden Einfluss auf die Messgenauigkeit. Je größer die Differenz der Messobjekttemperatur zur Umgebungstemperatur (Störstrahlung) und je kleiner der Emissionsgrad ist, desto größer werden die Fehler, wenn keine Korrektur vorgenommen wird.

Bei der Erstellung der Thermografieaufnahmen sollte zudem die Regeln der Darstellungneutralität beachtet werden, um keine Fehlschlüssse alleine aus einer unpassenden Einfärbung und Kontrastrierung zu ziehen. Dazu sollten alle Thermogramme grundsätzlich die selbe Farbpalette nutzen, die Skalierung sollte immer um 0,7 mal der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen liegen, bei Außenaufnahmen sollte die Umgebung bei etwa 20 % der Skala liegen und bei Innenaufnahmen sollte die Innenraumtemperatur bei 70 % liegen. Orientierung bieten hier die Bauthermografierichtlinien des VATh und die weitgehend deckungsgleichen Normen DIN 54190 und die EN 13187.

Thermografiemessungen als Analyseverfahren für Photovoltaikanlagen

Thermografien werden aber auch zur Überprüfung von Solaranlagen eingesetzt. Hierzu werden teils herkömmliche Aufnahmen vom Boden oder teils auch Aufnahmen durch den Einsatz von Thermografiedrohnen gemacht. Letztere haben den Vorteil, auch schwer zugängliche Anlagen bzw. große Freiflächenanlagen in kurzer Zeit thermografieren. Die Messungen selbst können heutzutage sogar zellgenau mit nur einer Kamera erfolgen.

Mit Thermografien von Solaranlagen lassen sich nicht nur qualitativ die Temperaturdifferenzen erfassen, sondern auch die Strahlungsintensitäten quantitativ messen und in absolute Temperaturwerte umrechnen. Mit der Thermografie-Analyse lassen sich daher nicht nur bestehende Defekte finden, sondern auch Schwachstellen und mögliche Fehlerquellen erkennen und Anlagen- und Ertragsausfälle vermeiden.

Sanierungsprofis in Ihrer Nähe finden!

In wenigen Minuten Festpreis-Angebote für eine Dachsanierung, neue Fenster & Dämmung anfordern!Jetzt Preise vergleichen!

Weitere Informationen über die Aufgabengebiete des Energieberaters

- Inhalte einer Energieberater-Ausbildung

- Weiterbildungen zum Energieberater

- Lohnt sich eine Vor-Ort-Beratung?

- Sanierungsfahrplan iSFP & nach EWärmeG

- GEG-Wärmeschutznachweis: Inhalte & Kosten

- Gebäudeenergieberater: Leistungen & Kosten

- Schlichtungsstelle Energie: Verfahren & Kosten

- Förderungen und Zuschüsse im Überblick

- Technische Projektbeschreibung & -nachweis