So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

Letzte Aktualisierung: 21.02.2021

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Was versteht man unter Power-to-Gas (PtG)?

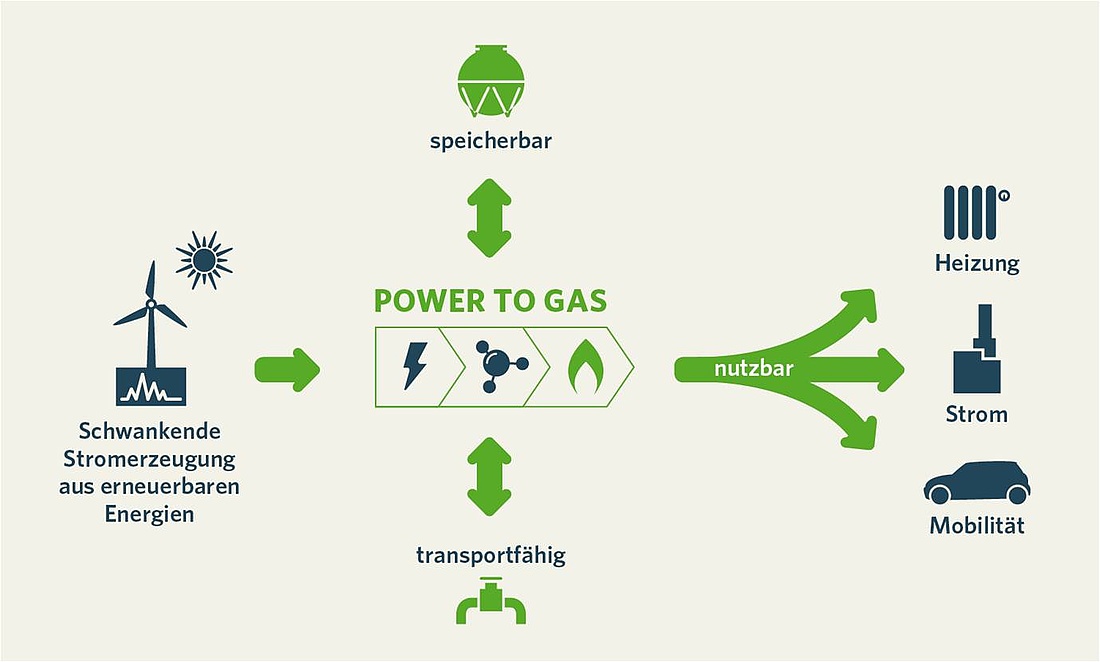

Als Power-to-Gas (kurz PtG oder P2G, deutsch etwa: „Elektrische Energie zu Gas“) wird ein chemischer Prozess bezeichnet, in dem aus Wasser mittels Wasserelektrolyse mit teilweise nachgeschalteter Methanisierung unter Einsatz elektrischen Stroms ein Brenngas hergestellt wird. Dieses Brenngas kann gespeichert und später für verschiedene Zwecke verwendet werden. Bei Power-to-Gas handelt es sich um eine sogenannte Power-to-X-Technologie, wobei Power die über dem Bedarf liegenden temporären Stromüberschüsse bezeichnet und das X die Energieform oder den Verwendungszweck, in den die elektrische Energie gewandelt wird.

Gase und Gasinfrastrukturen sind durch ihr hohes Dekarbonisierungspotenzial notwendige Bestandteile eines auf Erneuerbaren Energien basierenden Energiesystems der Zukunft. Daher spielt die Verknüpfung der Strominfrastruktur mit der Gasinfrastruktur (Power-to-Gas) eine wichtige Rolle. So entsteht nicht nur eine bessere Integration erneuerbarer Energieträger, sondern ein optimiertes Energieversorgungssystem, das den Prämissen von Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit gerecht wird. Denn die Nutzung von zunehmend regenerativ erzeugtem Gas ist langfristig volkswirtschaftlich günstiger als eine Vollelektrifizierung.

Wie funktioniert Power-to-Gas?

In einem Elektrolyseur wird Wasser mittels Stroms in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wasserstoff (H2) kann als chemischer Energieträger für eine Reihe von Endanwendungen zur Verfügung gestellt werden. Bisher wird Wasserstoff nahezu vollständig aus Erdgas hergestellt und vorwiegend stofflich in der Raffinerie und chemischen Industrie verwendet. Für die Zukunft ist von einer steigenden energetischen Nutzung in Brennstoffzellen (stationär und mobil) und entsprechend adaptierten Gastturbinen auszugehen.

Einer der Hauptvorteile neben der CO2-Emissionssenkung durch regenerativ erzeugten Wasserstoff ist die Möglichkeit der nahezu verlustfreien Speicherung über längere Zeiträume. Für die Lagerung des Wasserstoffs kommen je nach Größenordnung verschiedene Technologien in Frage. Die Möglichkeiten reichen von Flaschenbündeln über Drucktanks bis hin zu untertägigen Salzkavernen mit mehreren 100.000 m3 Fassungsvermögen. Alternativ zur Nutzung oder Speicherung vor Ort kann der Wasserstoff auch in geringen Konzentrationen direkt dem Erdgas beigemischt und somit im Erdgasnetz gespeichert werden.

Für eine direkte (und komplette) Einspeisung in das Erdgasnetz kann es vorteilhaft sein, den Wasserstoff zuvor in Methan zu wandeln (siehe Anwendungsbeispiel „Power-to-Methane“). Dieser Methanisierungsprozess kann auch auf biologischer Basis erfolgen. Aufgrund der vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten bietet Power-to-Gas das Potential, erneuerbare Energien in die verschiedenen Energieverbrauchsbereiche zu integrieren.

Erneuerbares Methan hat gegenüber anderen Speichergasen deutliche Vorteile: Das Methan kann in gleichbleibend hoher Netzqualität erzeugt und ohne kostenaufwendige Aufbereitung zum Transport und zur Speicherung in die bereits bestehende Erdgasinfrastruktur eingespeist werden. Gleichzeitig wird durch das Verfahren freigesetztes CO2 aus industriellen Quellen gebunden und trägt somit zu einer Verbesserung der CO2-Bilanz bei. Auch Erdgasnetzbetreiber sehen in der Einspeisung von erneuerbarem Methan eine Möglichkeit, die CO2-Bilanz von Erdgas zu verbessern und die Gasinfrastruktur für ein CO2-neutrales Gas zu nutzen.

„Grüner“ Wasserstoff kann in nahezu allen Segmenten der Industrie und Mobilität eingesetzt werden: Rund 60% der Strecken im öffentlichen Schienenregionalverkehr sind nicht elektrifiziert und werden derzeit von Dieselloks befahren, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Darüber hinaus sind heute über 90% der im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eingesetzten Busse (noch) Dieselfahrzeuge.

Mit Power-to-Gas gewonnener Wasserstoff hat in der Mobilität überall dort enormes Potential, wo Fahrzeuge große Energiemengen benötigen, wie z.B. bei kommunalen Fahrzeugen, Transportern, Bussen oder LKWs. Denn der Energieträger verspricht große Reichweiten, kurze Betankungszeiten und entsteht dabei aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen.

Der Einsatz von „grünem“ Gas mit Brennstoffzellenantrieben bietet hier enorme Potentiale, die Luftqualität in den Kommunen zu verbessern und die Dekarbonisierung des Verkehrssektors voranzutreiben. Auch für den Einsatz beim Schwerlast- oder Schiffsverkehr eignet sich der Einsatz von Brennstoffzellenantrieben zur Verdrängung von fossilen Kraftstoffen. Neben der großen Spannweite im Verkehrssektor kann „grüner“ Wasserstoff auch zahlreiche Dekarbonisierungspotentiale im Industriesektor erschließen.

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenlos Angebote vergleichen!

Kosten- und Wirtschaftlichkeit von Power-to-Gas-Verfahren

Mikroökonomische Bewertung

Die Kostenreduktion der Power-to-Gas-Technologie schreitet sehr schnell voran. Für die Installation von modernen PEM-Elektrolyseuren sind die Kosten innerhalb weniger Jahre von circa 5.000 EUR/kW installierter Elektrolyseleistung auf rund 1.500 EUR/kW gefallen. Das weitere Kostensenkungspotential ist erheblich – insbesondere, wenn die Produktion von PEM-Elektrolyse-Stacks von manueller bzw. halbautomatischer Fertigung in Folge wachsender Installationszahlen auf industrielle Fertigung umgestellt werden kann.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre untermauern nachweisbar die Regel, dass bei einer Verdoppelung der produzierten Stackleistung jeweils eine Kostenreduktion von etwa 20% realistisch ist. Angesichts der noch sehr geringen Produktionszahlen birgt dies ein enormes weiteres Kostensenkungspotential. Beim Bau von Groß-Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff mittels alkalischer Elektrolyse lassen sich sogar bereits heute Investitionskosten von 700 EUR/kW und weniger realisieren.

Unter den derzeit gegebenen regulatorischen Rahmenbedingungen ist es trotz der deutlich gesunkenen Investitionskosten noch nicht möglich, die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff aus Strom aus Erneuerbaren Energien (EE-Strom) wirtschaftlich zu realisieren. Entscheidend ist dabei die Tatsache, dass der EE-Strombezug des Elektrolyseurs energiewirtschaftsrechtlich als Letztverbraucher eingeordnet wird und durch die staatlich veranlassten Strompreisbestandteile vergleichsweise zu teuer wird.

Dadurch steigen die Kosten für den Strombezug von Elektrolyseuren etwa in Schleswig-Holstein von durchschnittlich 30 EUR/MWh auf bis zu 180 EUR/MWh an, je nach Höhe der örtlichen Entgelte und Abgaben. Die Steuern, Umlagen und Abgaben müssen zudem auch für Strom bezahlt werden, der ohne die Nutzung durch den Elektrolyseur über Einspeisemanagement entschädigungspflichtig abgeregelt würde. In der folgenden Abbildung wird die Dominanz der Strombezugskosten auf die Wasserstoffproduktionskosten deutlich.

Mit den aktuellen Investitionskosten von 1500 EUR/kW Elektrolyseleistung ergeben sich Produktionskosten von knapp 4 EUR/kg Wasserstoff bei einem Strompreis von 30 EUR/MWh gegenüber Kosten von über 12 EUR/kg bei einem Strompreis von 180 EUR/MWh, jeweils unter der Annahme von 5000 Betriebsstunden pro Jahr. Die Sensitivität gegenüber den Investitionskosten (und entsprechend angepassten Betriebskosten) ist bei einer Variation um +/- 500 EUR/kW Elektrolyseleistung mit rund 0,7 EUR/kg Wasserstoff wesentlich geringer.

Makroökonomische Bewertung

Die Meta-Studie "Infrastrukturen verbinden - Die Bedeutung der Gasinfrastruktur und von Power-to-Gas für die Energiewende" vom BDEW und DVGW geht jedoch davon aus, dass durch die Verbindung von Strom- und Gasnetzinfrastruktur die volkswirtschaftlichen Kosten der Energiewende gesenkt werden. Die Nutzung von zunehmend regenerativ erzeugtem Gas sei demnach langfristig volkswirtschaftlich günstiger als eine Vollelektrifizierung.

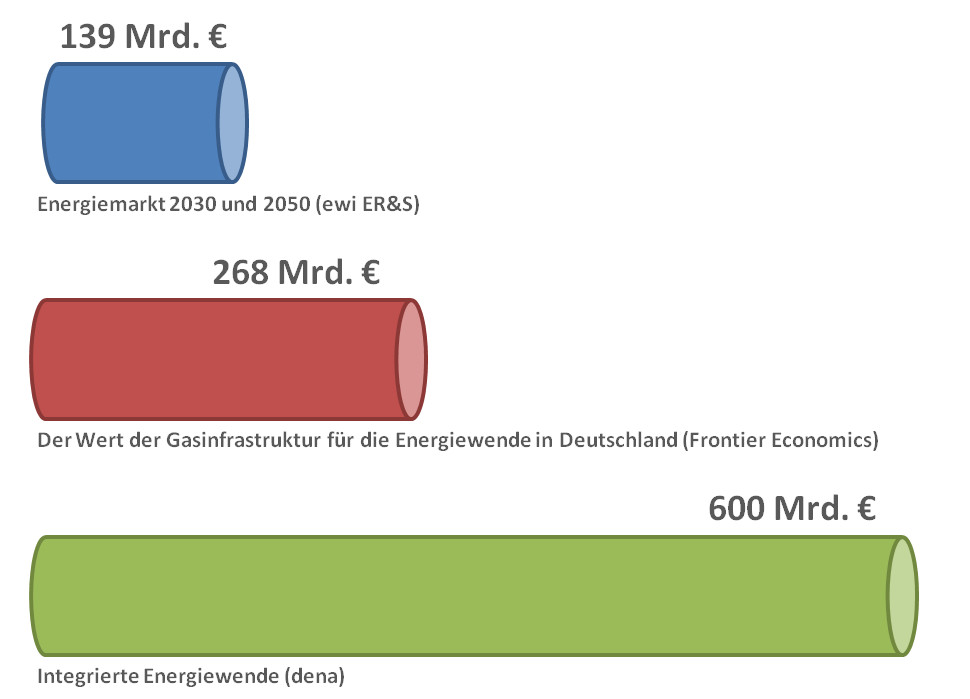

- In der dena-Leitstudie „Integrierte Energiewende“ wurden Szenarien modelliert, die den Zielkorridor von 80 bis 95 % weniger CO2-Emissionen bis 2050 erreichen. Das Technologiemixszenario mit 80-%-Klimaziel (TM80) ist das günstigste Szenario mit einem Kostenvorteil von ca. 600 Mrd. € gegenüber dem Elektrifizierungsszenario mit 80-%-Klimaziel (EL80).

- Die Studie „Wert der Gasinfrastruktur für die Energiewende in Deutschland“ geht von einem volkswirtschaftlichen Kostenvorteil durch die Verwendung der bestehenden Gasinfrastruktur mithilfe der Power-to-Gas-Technologie von rund 268 Mrd. € (12 Mrd. € pro Jahr) um das Jahr 2050 gegenüber einer Welt ohne die Nutzung der Gasnetze (Szenario „Strom und Gasspeicher“) aus. Diese Einsparungen lassen sich vor allem im Wärmesektor und durch einen geringeren Stromnetzausbaubedarf generieren. Die resultierenden Kosten der Ertüchtigung des Gasnetzes für die Sektorkopplung, unter Berücksichtigung von Einsparungen, werden auf 0,1 Mrd. € im Jahr geschätzt. Die Autoren der Studie gehen von einer Erreichung einer Treibhausgasminderung von 95 % gegenüber 1990 bis 2050 aus.

- Die Studie „Energiemarkt 2030 und 2050 - Der Beitrag von Gas- und Wärmeinfrastruktur zu einer effizienten CO2-Minderung“ führt einen Vergleich zwischen dem Szenario „Revolution“ der weitgehenden Elektrifizierung der Endenergieverbrauchssektoren und dem Szenario „Evolution“ einer technologieoffenen und integrierten Treibhausgasminderung von Strom und Wärme durch. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Treibhausgasminderungsziele in beiden Szenarien erreicht werden können (55 % in 2030 und 95 % in 2050 gegenüber 1990). In dem Szenario des technologieoffenen Ansatzes entsteht ein kumulierter volkswirtschaftlicher Kostenvorteil von mindestens 139 Mrd. € bis zum Jahr 2050. Die berechneten Einsparungen resultieren zum größten Teil aus den geringeren Kapitalkosten im Gebäudesektor und der Energiewirtschaft sowie aus vermiedenen Netzkosten.

Ausblick & Politische Wahrnehmung des Themas

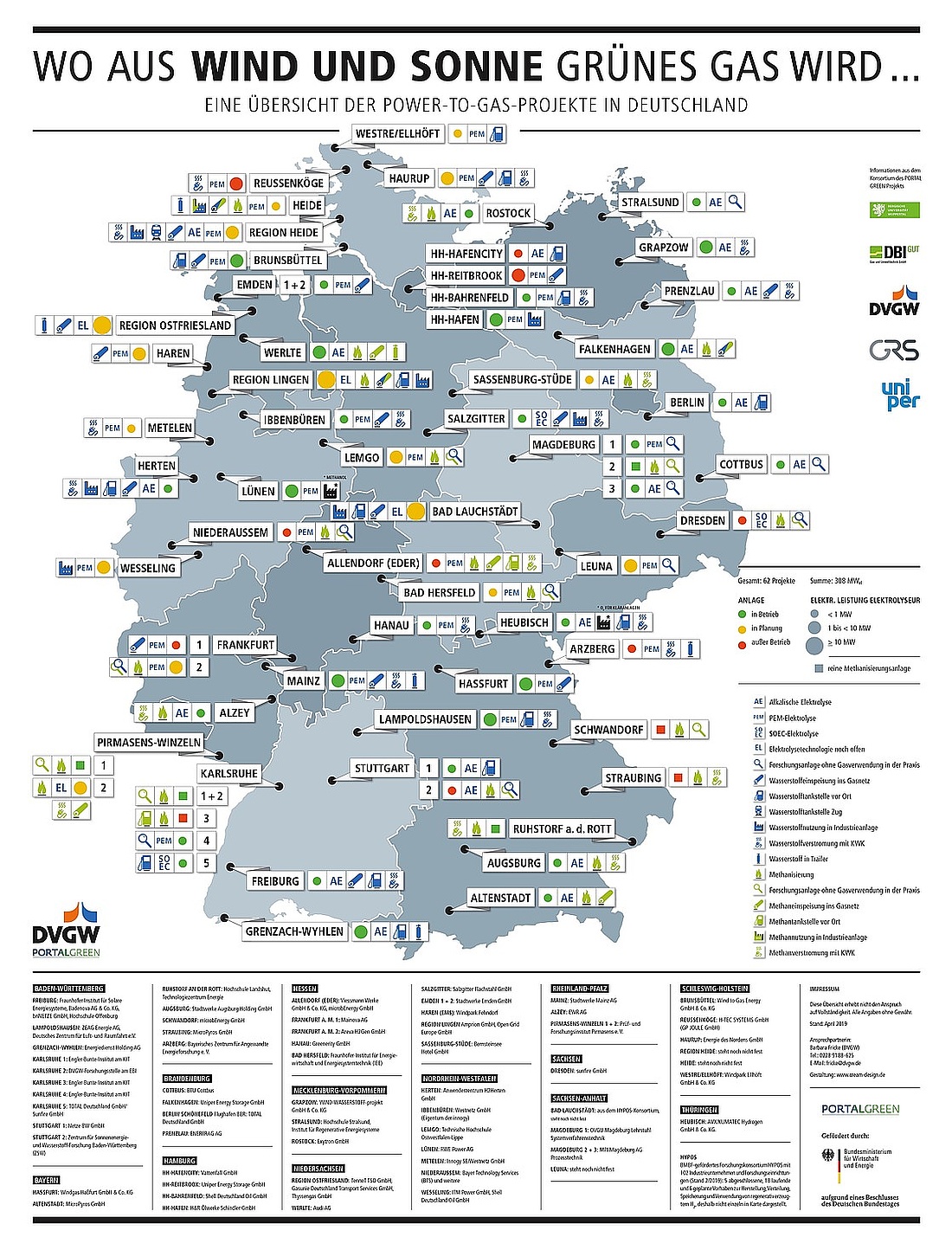

Power-to-Gas nimmt mit der Erzeugung „grüner“ Synthesegase eine Schlüsselfunktion bei der Reduzierung von CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen ein. Prognosen für die kommenden Jahre bis 2050 zeigen: Umfassender und effektiver Klimaschutz ist ohne Power-to-Gas nicht möglich. „Deutschland ist Marktführer bei dieser Schlüsseltechnologie. Damit der technische Vorsprung gehalten und Power-to-Gas-Anlagen zum Wegbereiter eines klimafreundlichen Energiesystems werden können, sollten schnellstmöglich in Reallaboren wirtschaftliche Rahmenbedingungen unter Wegfall von Steuern und Abgaben simuliert werden und die CO2-Einsparungen im Wärmemarkt und in der Mobilität anrechenbar sein. Ähnlich wie beim Strom muss auch für Grüngas ordnungspolitisch eine Zielvorgabe verankert werden“, forderte der DVGW-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gerald Linke in einer Pressemitteilung vom April 2019.

Netzbetreiber sollen PtG-Anlagen planen und betreiben können

Im April 2019 wurde vom Bundestag das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) verabschiedet. Dieses beinhaltet unter anderem Erleichterungen für den Bau von Power-to-Gas-Anlagen. Demnach sollen Netzbetreiber künftig Speicher und Power-to-Gas-Anlagen planen und betreiben können, wenn Landesbehörden dies genehmigen. Dies würde Power-to-Gas-Anlagen faktisch zu einem Teil des Netzes machen, was dem "Unbundling"-Prinzip widerspräche, das die gesetzliche Forderung nach einer Trennung von Netz und Vertrieb bei Energieversorgungsunternehmen vorsieht.

Greenpeace kritisiert: Wenn die Elektrolyseure in Händen der Netzbetreiber seien, dann bestünde die Gefahr, dass die Anlagen vor allem dazu dienen, fossilen Kraftwerken den Weiterbetrieb zu ermöglichen, weil das den Regelungsaufwand vermindert. Aus Klimaschutzsicht ist es aber äußerst wichtig, zunächst CO2-emittierende Kraftwerke herunter zu regeln, bevor man Elektrolyseure hochfährt. Ein solch energiewendedienlicher und wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Power-to-Gas sollte laut Greenpeace das Ziel der Gesetzgebung sein – nicht jedoch, Netzbetreibern "mehr Bequemlichkeit und umlagefinanzierte Spielwiesen zu verschaffen".

Sollen Power-to-X-Technologien von Netzentgeltpflicht befreit werden?

Im Zuge der Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes im April 2019 war zunächst vorgesehen, alle sektorenübergreifenden Speichertechnologien pauschal mit Netzentgelten zu belasten. Bisher waren Anlagen zur Wasserelektrolyse mit anschließender Methanisierung von der Netzentgeltpflicht ausgenommen (vgl. §118 VI Abs. 6, Satz 7 EnWG). Diese Belastung von Power-to-X-Technologien mit einer Netzentgeltpflicht wurde kurz darauf wieder gestrichen.

Eine generelle Netzentgeltbefreiung für Power-to-X-Anlagen ist aus Sicht des Öko-Instituts kein geeignetes Förderinstrument. Kern der Kritik des Öko-Instituts: Die Befreiung von Netzentgelten für solche Anlagen ist eine indirekte und intransparente Förderung. Sie verschleiert so die tatsächlichen Kosten der Technologien und führt zu Mehrbelastungen der Stromkunden, insbesondere der privaten Haushalte, obwohl die produzierten Stoffe in anderen Sektoren wie dem Verkehr genutzt werden.

„Ausnahmen zur Zahlung der Netzentgelte sollten nur erfolgen, wenn sie sachgerecht begründet sind“, fordert Christoph Heinemann, Wissenschaftler am Öko-Institut. „Die Argumentation, Power-to-X-Anlagen sollten genauso wie Stromspeicher behandelt werden, reicht dafür nicht aus. Per se werden die meisten Power-to-X-Anlagen keine Stromspeicher sein, sondern erzeugen aus Strom (Kraft-)Stoffe etwa für den Verkehrssektor.“

Wie soll Power-to-Gas gefördert werden?

Branchen-Experten fordern überdies, eine kluge Neuregelung für alle Steuern, Umlagen und Entgelte, die Elektrolyseure zu zahlen haben. So sollte eine Befreiung von den Stromnebenkosten an die Voraussetzung geknüpft sein, dass die Power-to-Gas-Anlagen Energiewende-dienlich betrieben werden – also nur zu jenen Zeiten Strom verbrauchen, in denen ein hoher Anteil erneuerbarer Energien im Strom-Mix vorhanden ist. Denn nur damit wäre gewährleistet, dass Power-to-Gas sowohl wirtschaftlicher wird als auch tatsächlich zur Minderung des Treibhausgas-Ausstoßes beiträgt.

Das Öko-Institut fordert, eine transparente Förderung einzusetzen, mit der die Technologien weiterentwickelt und zur Marktreife geführt werden können. Diese sollte sich daran orientieren, wie gut die einzelnen Power-to-X-Anlagen ohne zusätzliche Belastung in das Stromnetz integrierbar sind und vor allem welchen Beitrag sie leisten, Treibhausgasemissionen zu vermeiden.

Dabei sind viele Fragen noch offen, etwa nach den Sektoren, in denen die Power-to-X-Energieträger zum Einsatz kommen sollen. Auch müssten konkrete Kriterien definiert werden, nach denen eine Förderung angesetzt wird, etwa die Reaktion der Anlage auf die Einspeisung von erneuerbaren Strom sowie der Standort im Netz vor den gängigen Netzengpässen, damit diese nicht verstärkt werden.

„Power-to-X-Anlagen sollten nur dann als Klimaschutztechnologie gefördert werden, wenn für ihren Betrieb nicht die Kohlekraftwerke hochgefahren werden“, fordert Peter Kasten, Experte für nachhaltige Kraftstoffe am Öko-Institut. „Eine Förderung von Power-to-X auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien stellt den Klimaschutzbeitrag dieser Technologie sicher und erhöht so auch die Investitionssicherheit für die Betreiber der Anlagen.“

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebote vergleichen!

Weiterführende Quellen & Literatur

- BVES: Strategiepapier „Tear down this wall“ …Sektorengrenzen jetzt öffnen! - Power-to-X - Sektorenkopplung als unverzichtbarer Baustein für eine erfolgreiche Energiewende und das Erreichen der Klimaziele

- BDEW/ DVGW: "Infrastrukturen verbinden - Die Bedeutung der Gasinfrastruktur und von Power-to-Gas für die Energiewende"