So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

Letzte Aktualisierung: 26.03.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Photovoltaik-Förderung 2024: Alle Förder-Programme & Zuschüsse im Überblick

Wegen der absinkenden Einspeisevergütung sind viele an der Photovoltaik-interessierte Haushalte auf der Suche nach einer anderen Förderung ihrer PV-Anlage. Welche Zuschüsse gibt es für eine PV-Anlage? Wie wird eine Photovoltaikanlage gefördert? Welches sind die besten Förderkredite?

- Welche Zuschüsse gibt es 2024 für Photovoltaik?

- Gab es vor einigen Jahren noch diverse Förderprogramme für Photovoltaikanlagen, zu denen separate Förderprogramme für Speichersysteme dazu kamen, so konzentriert sich die Photovoltaik-Förderung heute vielfach auf Stromspeicher.

- Zurzeit gibt es in zahlreichen Bundesländern Förderprogramme für Speichersysteme, die zusammen mit einer Photovoltaikanlage installiert werden.

- Einige beschränken ihr Angebot auch auf große PV-Anlagen Kredite, die z.B. von Gewerbetreibenden und Kommunen errichtet werden.

- Viele Städte und Gemeinden zahlen beispielsweise eine Balkonkraftwerk-Förderung. In einzelnen Bundesländern gibt es auch staatliche Förderprogramme. Bis zu 500 Euro Zuschuss sind dabei möglich.

- Aufgrund der beschränkten Mittel des Klima- und Transformationsfonds wird das mit 500 Mio. Euro vom Bundesverkehrsministerium finanzierte KfW-Förderprogramm "Solarstrom für Elektroautos" 2024 nicht fortgeführt.

- PV-Anlage Förderung gibt es mit dem Förderkredit der KfW 270 auch in 2024. Hier sind allerdings die Zinsen gestiegen und richten sich nach Bonität des Antragshaushalts.

- Photovoltaik Förderung beantragen: Den Antrag auf Zuschuss für eine PV-Anlage oder einen Batteriespeicher müssen Sie häufig noch vor dem Kauf stellen. Auch beim PV-Kredit 270 der KfW.

- Staatliche Photovoltaik Förderung 2024: Während des Betriebs gibt es durch die Einspeisevergütung Zuschüsse pro eingespeistem kWh ins Stromnetz. Diese Vergütung wird allerdings in Zukunft halbjährig stufenweise abgesenkt, je nach Antragstellung erhalten Sie also im Jahr 2024 noch 8,11 ct oder ab 01. August 2024 8,03 ct/kWh.

- Beratung zu PV-Förderung: Hilfe bei der Orientierung zur passenden PV-Anlage-Förderung kommt beispielsweise durch, die Verbraucherzentrale im eigenen Bundesland, die eine geförderte Energieberatung anbieten.

| Art der Förderung | Förderinstitut | Vorteile |

|---|---|---|

| Einspeisevergütung | Staat, Bundesnetzagentur | Staatlich garantierte Rendite |

| KfW-Förderkredit | Kreditinstitut für Wiederaufbau | Förderung von Anschaffungs- und Installationskosten, Höhe von Bonität des Kunden abhängig |

| Regionale Förderprogramme | Gemeinden, Städte, Kommunen | Zusätzliche Förderung |

| Zuschuss durch Energieversorger | Energieversorger | Aufschlag auf EEG-Einspeisevergütung oder auch Zuschuss bei Bau, Installation, ect. |

| Steuervorteile | Finanzamt (Staat) | Steuerbefreiung für Kleinanlagen & Betrieb der PV-Anlage als Unternehmen; alle Kosten können dann steuerlich geltend gemacht werden |

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Förderung durch die Einspeisevergütung

Moderne PV-Anlagen als Anlageform erfreuen sich großer Beliebtheit, da die Erträge aus dem Verkauf des PV-Stroms durch die Einspeisevergütung kontinuierlich und stabil prognostizierbar sind.

| Maximale Anlagenleistung | Vergütungssatz Teileinspeisung | Vergütungssatz Volleinspeisung |

|---|---|---|

| 0 - 10 kWp | 8,11 ct/kWh | 12,86 ct/kWh |

| 10 - 40 kWp | 7,03 ct/kWh | 10,79 ct/kWh |

| 40 - 100 kWp | 5,74 ct/kWh | 10,79 ct/kWh |

| Maximale Anlagenleistung | Vergütungssatz Teileinspeisung | Vergütungssatz Volleinspeisung |

|---|---|---|

| 0 - 10 kWp | 8,03 ct/kWh | 12,73 ct/kWh |

| 10 - 40 kWp | 6,95 ct/kWh | 10,67 ct/kWh |

| 40 - 100 kWp | 5,68 ct/kWh | 10,68 ct/kWh |

Mit abnehmender und auf Sicht auslaufender EEG-Förderung sind PV-Interessierte häufiger auf der Suche nach anderen Solar-Förderprogrammen. Hierbei kann man folgende Förderungsmöglichkeiten unterscheiden:

- Bundesförderung wie z. B. durch die KfW

- Förderung durch das jeweilige Bundesland

- Regionale Förderung durch die Stadt oder Kommune

- Förderung durch den ansässigen Energieversorger

Neben diesen Institutionen gibt es jedoch andere, teilweise eher unbekannter Förderungsoptionen für Photovoltaik. So kann es sein, dass für Privatleute eine Photovoltaik-Anlage aus steuerlichen Gründengünstiger betrieben werden kann, oder, dass sich die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage indirekt über andere Programme fördern lässt.

KfW-Förderungen für Photovoltaik-Anlagen

KfW-Programm „Solarstrom für Elektroautos“ (442)

Am 26. September 2023 startete das KfW-Förderprogramm „Solarstrom für Elektroautos“ (442). Eigentümer selbstbewohnter Häuser, die ein Elektroauto besitzen oder bestellt haben, konnten einen Zuschuss von bis zu 10.200 Euro für ein System aus Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher beantragen.

Die Photovoltaikanlage musste mindestens 5 kWp, der Batteriespeicher mindestens 5 kWh und die Wallbox mindestens 11 kW und ein Energiemanagement-System zur Steuerung der Gesamtanlage besitzen und der Solarstrom muss vorrangig zur E-Auto-Beladung eingesetzt werden.

Aufgrund der geringeren KTF-Mittel für 2024 wird das Programm - nach bisherigen Angaben - nicht in einer weiteren Runde fortgesetzt.

KfW-Förderprogramm 270

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet ein spezielles Förderprogramm für Solaranlagenbetreiber an. Das sogenannte "Programm Erneuerbare Energien - Standard 270" ermöglicht die zinsgünstige Finanzierung der "Errichtung, Erweiterung und Erwerb" moderner PV-Anlagen oder Batteriespeicher.

Als Besonderheit muss beachtet werden, dass durch den KfW-Kredit nicht nur die Anschaffungskosten finanziert, sondern auch die Installationskosten gedeckt werden können. Die Laufzeiten variieren zwischen fünf, zehn und 20 Jahren und die Konditionen des Kredits sind abhängig von der persönlichen Bonität des Antragstellers. Der Förderkredit selbst wird über die eigene Hausbank abgewickelt.

EEG-Förderung im Effizienzhaus: KfW-Förderung aufsplitten!

Häufig wird angenommen, dass der Solarstrom einer Photovoltaikanlage auf einem Dach eines kreditgeförderten Effizienzhauseskeine Einspeisevergütung erhält. Dies gilt aber nur für den Fall, wenn die PV-Anlage über den Kredit „Energieeffizient bauen“ mitfinanziert wird. Wird die Photovoltaikanlage hingegen anders finanziert oder z. B. aus anderen KfW-Programmen gefördert, so kann der Solarstrom einer PV-Anlage auf einem Dach eines Effizienzhaus-Neubaus auch per EEG vergütet werden.

Um in diesen Fällen auch eine Photovoltaik-Förderung zu erhalten, sollten Bauherren ihre Investitionen aufsplitten: Sinnvoll ist z. B. die Kombination des KfW-Förderprogramms 153 („Energieeffizient Bauen“) mit den beiden anderen KfW-Produkten 270 („Erneuerbare Energien - Standard“) und 275 (Speicher). Denn der maximale Tilgungszuschuss aus dem Bau-Programm 153 steigt von 10.000 auf 15.000 Euro pro Wohneinheit, wenn dank Solaranlage und Speicher der KfW-40-Plus-Standard erreicht wird.

Wer die Photovoltaik-Komponenten separat über die anderen Programme fördern lässt bzw. finanziert, darf ihren Effekt für das Erreichen des Standards anrechnen, ohne dass die Klausel aus dem Bau-Programm greift. Sprich: Die Voraussetzungen für den größtmöglichen Förderzuschuss sind erfüllt, ohne dass die Einspeisevergütung verloren geht.

Wer eine Solaranlage allerdings über das Bau-Programm 153 finanziert hat und trotzdem Vergütung kassiert, handelt rechtswidrig. In diesem Fall muss mit dem Netzbetreiber ausdrücklich der Verzicht auf die Vergütung vereinbart werden.

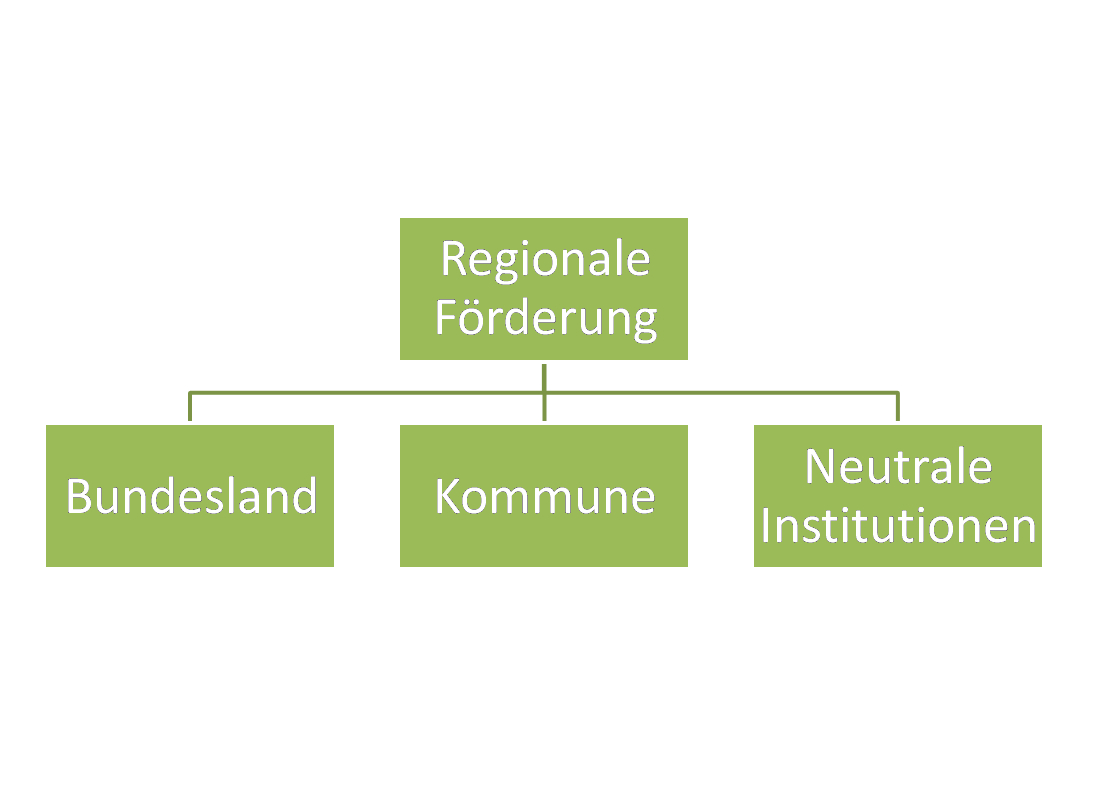

Landes- und regionale Förderprogramme für Photovoltaikanlagen

Da der Ausbaubestand an Photovoltaik ein vergleichsweise hohes Niveau angenommen hat, haben immer mehr Bundesländer als auch Kommunen die Förderung von Photovoltaik eingestellt. Somit gibt es nur noch sehr wenige Förderungen auf landes- und kommunaler Ebene. Die bestehenden Förderungen beziehen sich daher zumeist auf Anlagen, die einen besonderen Zweck erfüllen.

Anfang 2024 gab es nur noch in Berlin mit dem Förderprogramm "SolarPLUS", das auch Steckersolargeräte fördert, ein Förderprogramm auf Landesebene. Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben in der Vergangenheit sowohl die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen als auch von Batteriespeichern gefördert. Die Programme sind zwischenzeitlich eingestellt und neue Finanzhilfen stellenweise seither noch nicht beschlossen worden.

Es lohnt sich aber, immer Mal wieder nach einer Photovoltaik-Förderung des eigenen Bundesland zu recherchieren. Eine gute Suchfunktion finden Sie unter foerderdatenbank.de.

Städtische Förderungen von PV-Anlagen

Auch viele Städte fördern Erneuerbare Energien und insbesondere auch Photovoltaik. Ein Beispiel stellte u.a. Hannover dar. Da ältere, unsanierte Dächer häufig ein Hinderungsgrund für die Installation einer Solaranlage sind, förderte die Stadt Hannover seit April 2019 im Förderprogramm „Dach plusSolar" eine Dachdämmung in Kombination mit der erstmaligen Installation einer Solarstrom- und Solarwärmeanlagen mit 20 Euro pro Quadratmeter Dämmfläche. Maximal gibt es 40.000 Euro Förderung je Gebäude.

Verbraucherzentrale bietet geförderte Energieberatung

Neben einer direkten Photovoltaik-Förderung gibt es jedoch die Möglichkeit, eine geförderte Energieberatung der Verbraucherzentralen in jedem Bundesland in Anspruch zu nehmen. So kann man sich im Vorwege einer Investitionsentscheidung innerhalb eines Fachgespräches bei der Verbraucherzentrale über alle Vor- und Nachteile einer Photovoltaikanlage informieren.

Obwohl die Förderung von Photovoltaik vonseiten der Bundesländer und Kommunen stark zurückgefahren wurde, lohnt es sich, sich bei der zuständigen Stadt- und Gemeindeverwaltung oder speziellen Landeseinrichtungen zur Förderungen von innovativen Energieanwendungen über den aktuellen Stand der Förderung von Photovoltaik zu informieren. Viele Förderprogramme ändern sich nämlich relativ häufig je nach den zur Verfügung stehenden Fördermitteln.

Berechnen Sie hier die individuellen Kosten für eine Photovoltaik-Anlage und kalkulieren Sie mit wenigen Eingaben Ihren Solarertrag. In wenigen Schritten erfahren Sie, ob die Anschaffung einer PV-Anlage für Sie wirtschaftlich ist oder nicht. » zum Solarrechner

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

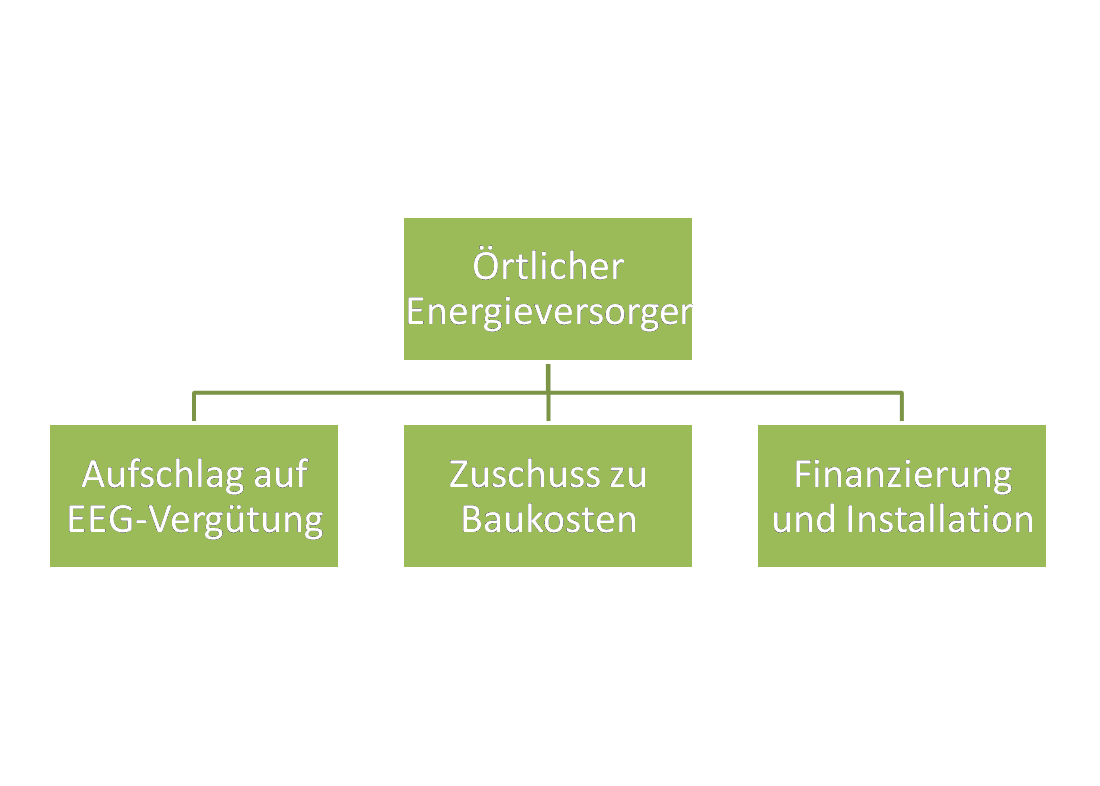

Förderungsmöglichkeiten von PV-Anlagen von Stadtwerken

Mittlerweile fördern auch immer weniger örtliche Energieversorger wie Stadtwerke die Errichtung einer PV-Anlage. Die Photovoltaik-Förderung selbst unterscheidet sich zudem von Energieversorger zu Energieversorger. So zahlen einige Stadtwerke einen Aufschlag auf die staatlich garantierte Einspeisevergütung, wieder andere gewähren einen einmaligen Bauzuschuss.

Allgemeine Voraussetzung für eine solche Photovoltaik-Förderung vom Stadtwerk ist in aller Regel, dass man Kunde bei dem jeweiligen Energieversorger ist. Einige Versorger knüpfen die Förderung zudem an zusätzliche Bedingungen. So setzen manche Energieversorger das Werben einer bestimmten Anzahl von Neukunden voraus.

Einige Energieversorger bietet überdies weitere Services an. So kann man mittlerweile über einige Stadtwerke auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach pachten. Das Stadtwerk übernimmt dann die Finanzierung der PV-Anlage und die Installation und verkauft den erzeugten PV-Strom. Diese indirekte Förderung von Photovoltaik ist für diejenigen interessant, die die Investitionskosten und den zeitlichen Aufwand scheuen.

Photovoltaik-Förderung durch Steuervorteile ausschöpfen

Photovoltaik lässt sich zudem unter bestimmten Bedinungen auch steuerlich fördern. Diese Möglichkeit basiert darauf, dass man als Betreiber einer PV-Anlage im steuerlichen Sinne als Unternehmer gilt. Neben zusätzlichem Verwaltungsaufwand bringt dies allerdings den Vorteil mit sich, die Kosten einer Photovoltaikanlageals Betriebsausgaben steuerlich geltend machen zu können:

- Anschaffungskosten

- Werbungskosten

- Reparaturkosten

- Dachumbauten

- Laufende Kosten durch Versicherungen

Auf der anderen Seite muss der Anlagenbetreiber aber auch den verkauften Strom als Einnahme verbuchen. Je nach Höhe der Einnahmen im Jahr hat man dann zwei Optionen:

1. Kleinunternehmerregelung: Übersteigen die jährlichen Einnahmen nicht einen Betrag von 17.500 Euro, so sind Kleinunternehmer von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit.

2. Bei höheren Einnahmen gilt diese Regelung nicht mehr. In diesem Fall macht man die Umsatzsteuer geltend und bekommt dann eine entsprechende Vorsteuer zurückerstattet.

In jedem Fall ist eine Beratung durch einen Steuerfachmann vor dem geltend machen von Forderungen an das Finanzamt sinnvoll.

Du hast ein Förderprogramm gefunden, das wir nicht auflisten? Oder ein Programm wurde zwischenzeitlich beendet? Dann schreib uns gerne und hilf mit, unsere Liste der Photovoltaik-Förderung 2024 möglichst aktuell zu halten. Schick Deinen Hinweis bitte per E-Mail an info[at]energie-experten.org.

PV-Anlage mit Speicher + Montage

Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Jetzt Partner-Angebot ansehen!

Weitere Informationen zu Photovoltaikanlagen

- Aktuelle Einspeisevergütung

- Rendite von Photovoltaik-Anlagen berechnen

- Leistung einer Photovoltaikanlage

- Wirtschaftlichkeit und Rendite steigern

- Kennwerte zur Nutzungsdauer

- Berechnung von Photovoltaikanlagen

- Steuern beim Erwerb und Betrieb

- Fixe und variable Kosten im Überblick

- Abschreibungsmodelle und Beispiele

- Versicherung von Photovoltaikanlagen

- Tipps zum Kaufen einer PV-Anlage

- Auswahl der richtigen Finanzierung

- Preise für PV-Anlagen im Vergleich

- Photovoltaik-Anlage mit Speicher

- Übersicht von PV-Anlagenherstellern

- Alternative zum Kauf: PV-Anlage mieten