So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Zink-Luft-Batterien: Funktionsweise & Perspektiven

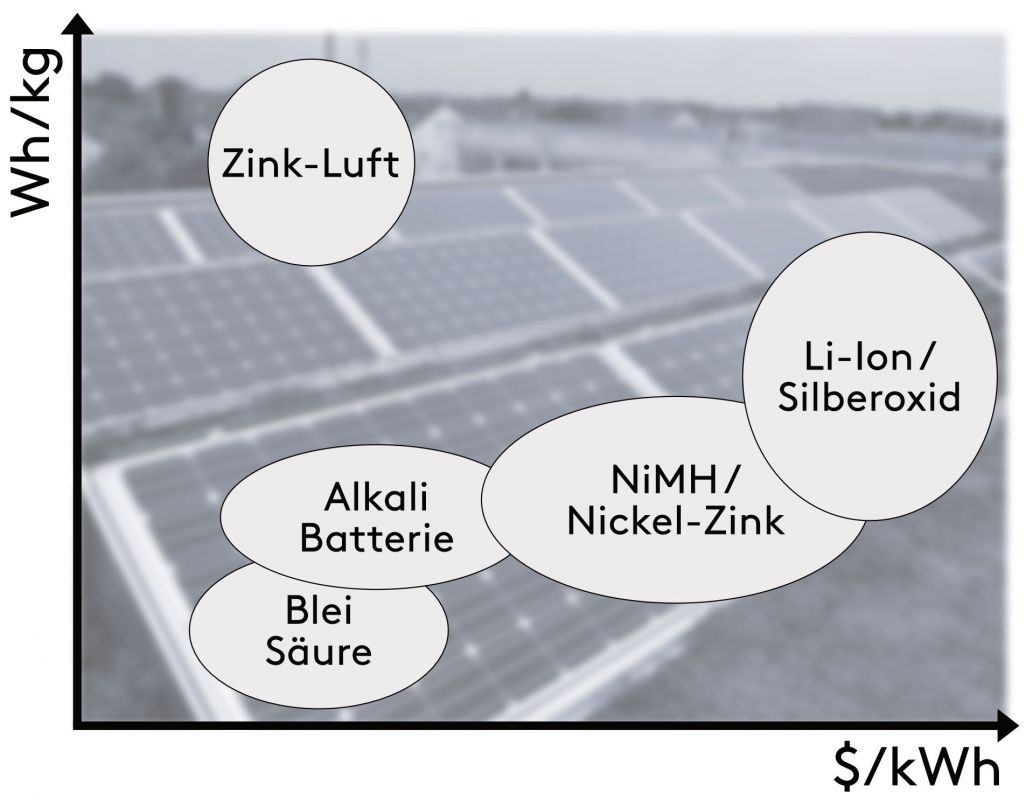

Zink-Luft-Batterien können eine nachhaltige Alternative zu heutigen Blei- und Lithium-Stromspeichern darstellen. Sie sind günstig - ihre Herstellungskosten betragen rund 10€ pro kWh - ihre Hauptressourcen sind im Übermaß und gut abbaubar vorhanden und können überdies zu 98% recycelt werden. Zink-Luft-Batterien werden häufig als Knopfzellen in Hörgeräten eingesetzt. Forscher und Unternehmen arbeiten jedoch daran, Zink-Luft-Akkus auch in größerem Maßstab zu entwickeln und häufiger wiederaufladbar zu machen.

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Zink-Luft-Stromspeicher funktionieren so

- Zink reagiert mit Sauerstoff und setzt dabei Energie frei.

- Zink befindet sich in der Zelle, der Sauerstoff in der Luft gelangt durch die durchlässige Elektrode hinein. D

- ass sich lediglich ein Reaktionspartner in der Zelle befindet, hat den Vorteil, dass im Vergleich zum gängigen Lithium-Ionen-Akkumulator höhere Energiedichten möglich sind.

Damit man die Zelle aber wieder aufladen kann, ist ein wässriger alkalischer Elektrolyt und eine bifunktionale Gasdiffusionselektrode oder eine separate Ladeelektrode nötig, die eine Oxidation der entstehenden Hydroxidionen ermöglicht.

Wird der Kapazitätsverlust zu groß, sodass die Zelle für den Speichergebrauch als defekt gewertet wird, besteht jedoch die Möglichkeit, das verwendete Elektrolyt als Kalilauge weiterzuverkaufen. Denn die Industrie kann sie zum Neutralisieren chemischer Abwässer, die häufig sauer sind, einsetzen.

Vorteile der Zink-Luft Technologie

Energiedichte

Die Zink-Luft-Technologie verspricht theoretisch eine dreifach höhere Energiedichte als Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Innerhalb der Zellen befindet sich mit Zink nur ein Reaktionspartner. Als zweiter Reaktionspartner wird der Sauerstoff der Umgebungsluft verwendet.

Preis

Zink ist ein häufig vorkommendes Element, das im Vergleich zu Lithium besonders günstig ist. Bei gleicher Kapazität fallen die Materialkosten von Zink-Luft-Zellen 80 % geringer aus.

Leichte Weiterverwertung

Eine weitere Besonderheit ist Möglichkeit der Verwendung alkalischer Elektrolyte. Da chemische Abwässer in der Regel ein Übergewicht an Säure haben, kann das Elektrolyt einer defekten Zelle zur Neutralisierung chemischer Abwasser weiterverkauft werden. Anschließend kann das verwendete Zink leicht wiederverwendet werden.

Weiterentwicklung des Zink-Luft-Akkus

Batterie-Management

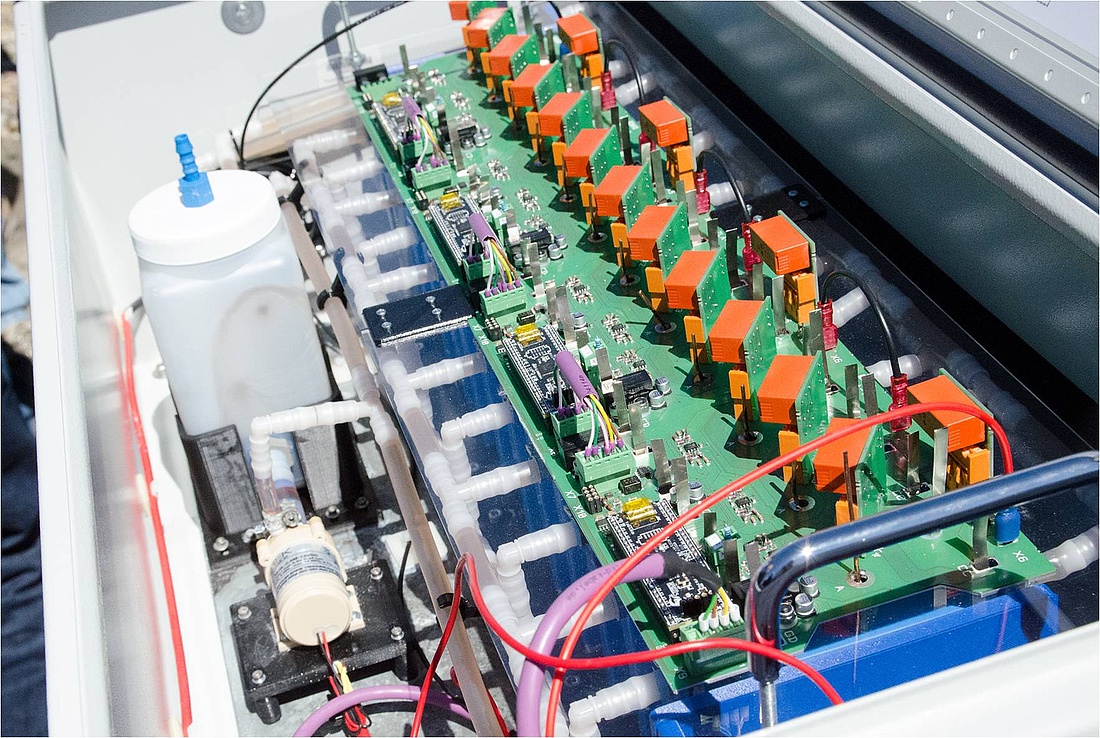

Die Forschungsgruppe aus dem Labor für Halbleiter-Bauelemente und Bussysteme der FH Münster arbeitet seit einigen Jahren an einer neuartigen Zink-Luft-Batterie, die sie mit Hilfe eines Batterie-Management-Systems kontrolliert laden und entladen.

- In einem ersten Projekt entwickelten die Wissenschaftler gemeinsam mit den Unternehmen EMG Automation und 3e Batterie-Systeme GmbH zunächst den Prototyp für einen wiederaufladbaren Zink-Luft-Speicher.

- In einem Folgeprojekt optimierten die Elektroingenieure in Kooperation mit dem Ingenieurbüro Kunkel + Partner das Design und den Aufbau der Zellen.

Sie entwickelten und realisierten dazu einen neuen Demonstrator mit einer optimierten Zellgeometrie. Dieser Prototyp in der Größe eines Schranks umfasst insgesamt 72 Zellen mit einer Speicherkapazität von mehr als 7 kWh und wäre somit beispielsweise eine passende Ergänzung als Hausspeicher für die Solaranlage eines Einfamilienhauses.

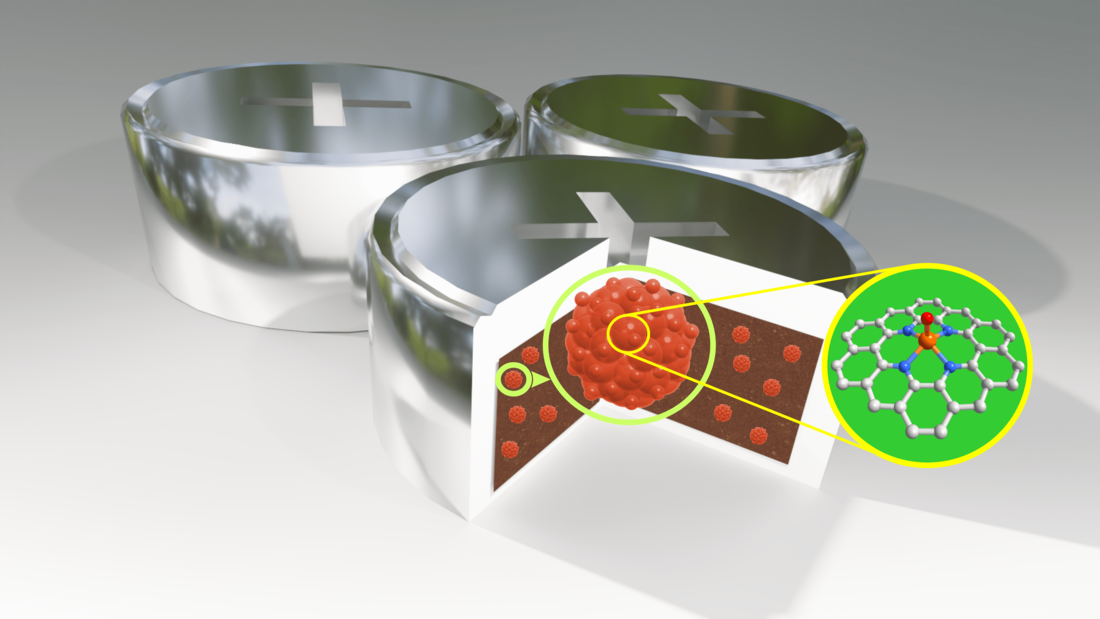

Katalysator

Wissenschaftler*innen des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf haben 2022 für Zink-Luft-Batterien Katalysatoren mit einer hohen Zirkoniumbeladung entwickelt. Der neue Katalysator benötigt kein teures Platin, das verbessert die Lade- und Entladeleistung der Batterie deutlich.

Er ist sehr langlebig und hat eine verringerte "Überspannung", d. h. ein geringes Maß für die Abweichung der realen Chemie in der Batteriezelle von dem, was theoretisch eigentlich erwartet werden könnte.

Zinkoxid-Ablagerungen

Bisher kamen Zink-Luft-Batterien in Hörgeräten zum Einsatz – als mobile und nicht wiederaufladbare Minispeicher. Dies lag daran, dass bei der Reaktion des Zinkmetalls mit Luftsauerstoff Zinkoxid entsteht. Dieses Zinkoxid muss bei der Wiederaufladung einer Zink-Luft-Batterie reduziert und wieder in metallisches Zink umgewandelt werden.

Bisher ist dieser Prozess häufig mit kristallförmigen Ablagerungen verbunden, was zu Kurzschlüssen führt. Prof. Dr. Monika Willert-Porada von der Uni Bayreuth untersuchte daher in einem Forschungsvorhaben, wie man die Reduktion des Zinkoxids so gestalten kann, dass die Funktionstüchtigkeit der Batterien dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!