So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

Letzte Aktualisierung: 06.04.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Berechnung und Vergleich der Wirkungsgrade von PV-Wechselrichtern

- Was ist der Wirkungsgrad? Der Wirkungsgrad gibt an, welcher Anteil der zugeführten Energie bei einer Umwandlung in die gewünschte Energieform geändert wird. Nach dem Energieerhaltungssatz kann der Wirkungsgrad nicht über 100 % liegen (Wirkungsgrad nicht größer 1), da die Nutzenergie nicht größer sein kann als die zugeführte Energie. Ein Wert nahe den 100 % ist z. B. bei Wechselrichtern für PV-Anlagen sehr erstrebenswert.

- Der Wirkungsgrad eines Wechselrichters wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Diese sind häufig in der Elektrotechnik des Wechselrichters selbst als auch in der richtigen Auswahl des Wechselrichters entsprechend der technischen Anforderungen aufgrund der Anlagenleistung, der Ausrichtung und Verschattung oder dem Installationsort (z. B. Anforderungen an Temperatur und Feuchtigkeit) begründet.

- Der Wirkungsgrad eines Wechselrichters ist heutzutage bereits sehr hoch und liegt für Wechselrichter ohne Trafo bei über 98 %. Gute Wechselrichter mit Trafo haben aber ebenfalls Wirkungsgrade von etwa 96 %. Bei mittelgroßen Wechselrichtern, wie sie z. B. bei Solaranlagen auf Einfamilienhäusern zum Einsatz kommen, liegt der maximale Wirkungsgrad meist über 95 %. Der europäische Wirkungsgrad liegt ebenfalls in diesem Bereich.

- Was bedeutet der Wirkungsgrad eines Wechselrichters? Dieser Prozentwert beschreibt das Verhältnis von eingehendem Gleichstrom aus der Solaranlage und ausgehendem Wechselstrom in das Stromnetz. Da der Wirkungsgrad keine feste Größe ist, sondern mit den Betriebsbedingungen variieren kann, gibt es unterschiedliche Wirkungsgrad Definitionen.

- Europäischer Wirkungsgrad: Neben dem Spitzenwirkungsgrad und dem europäischen Wirkungsgrad (CEC-Wirkungsgrad) ist der Gesamtwirkungsgrad am aussagekräftigsten. Der europäische Wirkungsgrad berücksichtigt mitteleuropäische Wetterverhältnisse und Sonneneinstrahlung bei der Ermittlung des Prozentwerts.

- Wie misst man den Wirkungsgrad? Um den Wirkungsgrad zu erhalten, benötigt man die Angaben zur erzeugten und verbrauchten Energie. Daraus berechnet man den Wirkungsgrad η, indem man den Nutzen durch den Aufwand teilt.

- Wirkungsgrad Wechselrichter beim Kauf beachten: Generell gilt jedoch, dass der Wirkungsgrad auch mit der Leistung des Wechselrichters zusammenhängt. So arbeitet z. B. ein Modulwechselrichter nicht so effizient wie ein deutlich größerer Wechselrichter für eine Freiflächenanlage.

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Messverfahren & Wirkungsgrad berechnen

Der Wirkungsgrad eines Wechselrichter muss immer über hochpräzise Messverfahren unter Nennbedingungen bestimmt werden. Bei abweichenden Eingangsspannungen, im Teillastbetrieb oder bei erhöhter Umgebungstemperatur, ergeben sich sonst abweichende Wirkungsgradwerte.

Daher führen auch vom Betreiber durchgeführte Wirkungsgradbestimmung durch Messen der Strom- und Spannungswerte am Eingang und Ausgang mit handelsüblichen und größeren Toleranzen behafteten Messgeräten nicht zu verwertbaren Ergebnissen.

Ebenso führt eine Wirkungsgradbestimmung über eine Verhältnisbildung der am Wechselrichter angezeigten bzw. abgefragten Eingangs- und Ausgangswerte ebenfalls zu nicht gültigen Ergebnissen, da Toleranzen und nicht zeitgleiche (synchrone) Messungen zu weiteren Ungenauigkeiten führen.

Methoden zur Berechnung des Wirkungsgrades

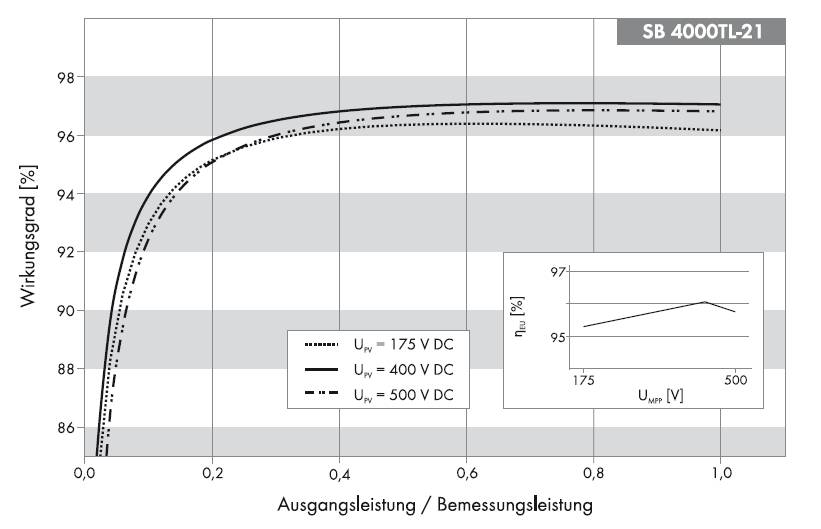

Unter dem "Wirkungsgrad" eines Wechselrichters wird meist der Umwandlungswirkungsgrad verstanden, der angibt, wie effektiv der Wechselrichter den angebotenen Gleichstrom in Wechselstrom wandelt. Der Wandlungsverlust und damit der Umwandlungswirkungsgrad ist nicht konstant sondern hängt hauptsächlich von der aktuellen Leistung und der Spannung des Solarmoduls ab.

Je nach Umfang der Einbeziehung dieser Faktoren in die Messung und Berechnung des Wirkungsrades unterscheidet man heutzutage folgende drei Wirkungsgraddefinitionen von Wechselrichtern:

- Spitzenwirkungsgrad

- europäischer Wirkungsgrad

- Gesamtwirkungsgrad

Der sogenannte Spitzenwirkungsgrad gibt den maximalen Wirkungsgrad unter optimalen Bedingungen des Wechselrichters an. Dieser Wert sagt uns also, wie verlustarm die Leistungsstufe aufgebaut ist.

Der europäische Wirkungsgrad hingegen ist für den praktischen Einsatz etwas aussagekräftiger, da ein PV-Wechselrichter im Alltag den MPP des PV-Generators einstellen muss und sich daher in einem weiten Spannungs- und Leistungsbereich bewegt.

Aufgrund der Kritik von Fachleuten an der immer noch mangelnden Exaktheit des europäischen Wirkungsgrades, wurde der sogenannte Gesamtwirkungsgrad entwickelt. Dieser soll den europäischen Wirkungsgrad künftig ergänzen oder sogar als Norm ersetzen. Bei der Berechnung des Gesamtwirkungsgrades werden insgesamt 20 verschiedene Spannungszustände gemessen. Durch diese hohe Anzahl an verschiedenen Spannungszuständen soll sich ein noch realistischeres Leistungsmuster abbilden lassen.

Europäischer Wirkungsgrad & CEC-Wirkungsgrad im Vergleich

Der europäische Wirkungsgrad setzt sich aus den Wirkungsgradwerten bei sechs unterschiedlichen Leistungen zusammen, die entsprechend der Häufigkeit ihres typischen Auftretens (einer PV-Anlage in Nordeuropa) gewichtet werden.

Der europäische Wirkungsgrad (W) wird bei einer festen PV-Spannung in sechs Abstufungen zur nominellen Leistung nach folgender Formel berechnet:

W = W (5%) + W (10%) + W (20%) + W (30%) + W (50%) + W (100%)

Da diese Berechnungen in erster Linie an den Standortbedingungen (Sonnenstunden, Einstrahlungsstärke, etc.) Europas orientieren, ist dieser Wert für einen Vergleich unterschiedlicher Wechselrichter gut geeignet, für eine Abschätzung des Anlagenertrags alleine aber nicht ausreichend.

Der CEC-Wirkungsgrad ist das Pendant zum europäische Wirkungsgrad, nur eben mit Strahlungsverhältnisse in Kalifornien (USA). Die CEC ist die Kalifornische Energiekommission, die den Wirkungsgrad auf verschiedenen Leistungsstufen abhängig von der anteiligen Betriebsdauer des Geräts auf der jeweiligen Leistungsstufe gewichtet.

Dafür werden die Wirkungsgrade bei 10%, 20%, 30%, 50%, 75% und 100% Wechselrichterauslastung addiert und mit einer Gewichtung versehen, wie ein Wechselrichter in Kalifornien typischerweise belastet wird. Diese Werte werden für die MPP-Nennspannung und die oberen und unteren Spannungen des MPP-Regelbereichs gemittelt.

Sowohl der europäische Wirkungsgrad wie auch der Spitzenwirkungsgrad sind daher nicht aussagekräftig genug, um exakte Ertragsprognosen treffen zu können. Daher wollen sich Fachleute in den kommenden Jahren auf eine einheitliche Norm, den Gesamtwirkungsgrad einigen.

Definition und Berechnung des Gesamtwirkungsgrades

Der Gesamtwirkungsgrad setzt sich aus dem Umwandlungs- und dem Anpassungswirkungsgrad zusammen. Der Anpassungswirkungsgrad beschreibt die Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit des MPP-Trackings unter wechselnden Einstrahlungsbedingungen, den jeweils optimalen Arbeitspunkt des PV-Generators (MPP) zu finden und einzustellen. Der Anpassungswirkungsgrad ist damit eine Größe zur Bewertung der Regeleigenschaften des MPP-Trackers und ermittelt langsame und schnelle Arbeitspunktänderungen. Der statische Anpassungswirkungsgrad sollte sehr nah an 100% liegen (mind. 99,8 %) und der dynamische Wirkungsgrad sollte besser sein als 99,5%.

Um den Gesamtwirkungsgrad eines Spannungswandlers zu berechnen, werden insgesamt 20 unterschiedliche Spannungszustände gemessen und ein Durchschnittswert berechnet. So lässt sich das Leistungsmuster relativ realistisch wiedergeben und an diesem Wert sollte man sich beim Kauf eines neuen Wechselrichters auch orientieren.

Eine solche Messung oder Bewertung wird jedoch nicht zwangsläufig dadurch besser, indem sie den kompletten Arbeitsbereichs eines Wechselrichters abdeckt. Bei einem Weitbereichs-Wechselrichter (120…1000V) ist die Variation des Wirkungsgrads selbstverständlich größer, als bei einem "normalen" Wechselrichter mit einem Arbeitsbereich von 500V bis 1000V. Entscheidend ist daher eher, ob die Kennwerte des Wechselrichters für die PV-Anlage, die gerade betrachtet wird, aussagekräftig sind.

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Berechnung und Ergebnisse des Photon-Wirkungsgrades

Noch genauer wird die Berechnung des Wirkungsgrades durch die sogenannte "Photon-Wirkungsgrad-Berechnung" des Fachmagazins Photon. Dabei werden unter Laborbedingungen alle verfügbaren Leistungsbereiche des Wechselrichters getestet und so kann dann ein exaktes Bild des tatsächlichen Wirkungsgrades gezeigt werden.

Die Zeitschrift prüft in ihrem Wechselrichter Test in der Regel alle aktuellen Modelle in regelmäßigen Testreihen und bietet somit sehr genaue Richtwerte für alle gängigen Modelle an. Der durchschnittliche Wirkungsgrad lag in diesen Tests bei rund 93,5%. Weniger als 10% der getesteten Wechselrichter erreichten einen Wirkungsgrad von über 96% und damit ein "sehr gut" gemäß der Photon-Einteilung.

Kritisch wird jedoch gesehen, dass der Photon-Wirkungsgrad einfach den Durchschnitt über alle gemessenen Spannungsstufen ermittelt und diesbezüglich nicht sehr aussagekräftig sein kann.

Gesamtwirkungsgrad und Anlagenwirkungsgrad

Der Gesamtwirkungsgrad eines Wechselrichters sagt aber allein noch nicht viel über den Wirkungsgrad der kompletten Solaranlage aus. In die Berechnung des Anlagenwirkungsgrades der PV-Anlage fließen alle Verluste der einzelnen Komponenten ein, die den Wirkungsgrad beeinflussen ein wie z. B.:

- Temperatur der PV-Module

- Sonneneinstrahlung und Verlustleistung

- Verschattung oder Verschmutzung

- Leitungsverluste

- Wirkungsgrad der PV-Module

- Wirkungsgrad des Wechselrichters

Aufgrund dieser Vielzahl an Leistungsbestimmenden Faktoren lässt sich auch nicht ein einzelner Wechselrichter mit dem besten Wirkungsgrad für eine PV-Anlage identifizieren.

Tendenziell lässt sich allerdings in der Praxis feststellen, dass trafolose Wechselrichterhohe Wirkungsgrade der gesamten PV-Anlage begünstigen können.

Zudem hat sich herausgestellt, dass eine zuverlässige Verfügbarkeit des Wechselrichters wie z. B.

- durch geringe Abschaltzeiten vom Stromnetz und

- ein optimales Derating-Verhalten (Reduzierung der Ausgangsleistung des Wechselrichters, um diesen vor Schäden durch zu hohe Umgebungstemperatur oder zu hohem Ausgangsstrom zu schützen)

trotz eines niedrigeren Wirkungsgrades des Wechselrichters zu höheren Wirkungsgraden der Gesamtanlage geführt haben.

Wenn es darum geht, den effektivsten Wechselrichter für eine Anlage auszuwählen, dann ist es wichtig, für jeden Wechselrichter den günstigsten Arbeitsbereich der PV-Spannung auszuwählen und die Geräte auf dieser Basis miteinander zu vergleichen.

PV-Anlage mit Speicher + Montage

Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Jetzt Partner-Angebot ansehen!

Die häufigsten Fragen (FAQ) über den Wirkungsgrad von Wechselrichtern

Welchen Wirkungsgrad hat ein Wechselrichter?

Der Wirkungsgrad von modernen Wechselrichtern ist bereits sehr hoch und liegt bei 96-98%. Wechselrichter ohne Trafo haben einen Wirkungsgrad von etwa 98%, während Wechselrichter mit Trafo etwa 96% Wirkungsgrad erreichen.

Welcher Wechselrichter hat den höchsten Wirkungsgrad?

Trafolose Wechselrichter erreichen Wirkungsgrade von mehr als 98 Prozent, für Modelle mit Trafo sind 96 Prozent ein guter Wert. Generell gilt jedoch, dass der Wirkungsgrad auch mit der Leistung des Wechselrichters zusammenhängt. So arbeitet z. B. ein Modulwechselrichter nicht so effizient wie ein deutlich größerer Wechselrichter für eine Freiflächenanlage.

Wie hoch sind die Wechselrichter-Verluste?

Je nach Standort können optimal nach Süden ausgerichtete Photovoltaik-Anlagen durch die 70-Prozent-Limitierung maximal 3 bis 6 Prozent des Energieertrags verlieren. Die Verluste hängen natürlich auch davon ab, wie groß der Wechselrichter im Verhältnis zur Photovoltaik-Anlage ist.

Weitere Informationen zur Technik von Wechselrichtern

Berechnen Sie hier die individuellen Kosten für eine Photovoltaik-Anlage und kalkulieren Sie mit wenigen Eingaben Ihren Solarertrag. In wenigen Schritten erfahren Sie, ob die Anschaffung einer PV-Anlage für Sie wirtschaftlich ist. » zum Solarrechner