So finden Sie die günstigste Elektroheizung

Letzte Aktualisierung: 24.01.2023

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Vergleich von Flächenspeicher-, Nachtspeicher- und Infrarot-Heizungen

Was ist eine Flächenspeicherheizung? Wie funktioniert sie? Ist ein Flächenspeicher besser als eine Nachtspeicher-Heizung oder Infrarotheizung? Welche Erfahrungen gibt es? Mit welchen Preisen muss man rechnen?

Eine Flächenspeicherheizung ist eine Kombination aus einer elektrischen Speicher- und Direktheizung. Damit verbindet sie die Vorteile des reaktionsschnellen Heizens einer Direktheizung mit den Vorteilen einer Speicherheizung, die auch ohne Stromzufuhr Wärme abgeben kann. Aus diesem Heizprinzip heraus, können sich Effizienz- als auch Kostenvorteile gegenüber einem elektrischen Konvektor oder Infrarotheizung ergeben.

Navigation: Alle Ratgeber-Inhalte im Überblick

Was versteht man unter einer elektrischen Flächenspeicherheizung?

Die Flächenspeicherheizung - in aller Regel handelt es sich hierbei um Teilspeicherheizungen - ist eine Variante einer elektrischen Speicherheizung. und gleicht rein optisch einem normalen Heizkörper. Sie stellen eine Kombination aus den noch vielfach in Deutschland verbauten Nachtspeicherheizungen und den heute als Austauschalternative zur Nachtspeicherheizungbeliebten Infrarotheizungen und elektrischen Konvektor-Heizungen dar.

Bei der Wärmeabgabe mittels Konvektor wird die Luft im Raum erwärmt, so dass sie als Wärmeträger wirkt. Infrarotheizungen hingegen funktionieren nach dem Prinzip der Wärmestrahlung und erwärmen Wände, Decken, Fußböden, Gegenstände und die Menschen im Raum direkt.

Hersteller von Elektroheizungen bewerben Flächenspeicherheizungen gerne als ein "System für Wärmespeicherung und Raumheizung, das ideal zur Einbindung in bestehende Speicherheizanlagen sein". Denn dann lässt sich die vorhandene Elektrik noch nutzen und eine teure Sanierung der Anlage samt neuen Rohrleitungen lässt sich so umgehen.

Aus energetischer Sicht besteht der große Vorteil gegenüber den alten Nachtspeicheröfen darin, dass sie laut Herstellern ein bis zu 20 % besseres Wärmerückhaltevermögen bieten. Die Wärme würde dabei fast ohne Energieverluste direkt in den Speicher-Platten gespeichert und auch die Abgabe lässt sich durch moderne Regelungen bedarfsgerechter steuern.

Bei Infrarot- und Konvektorheizungen stellt sich hingegen nahezu kein Speichereffekt ein, da die Wärme direkt in den Raum abgegeben wird. Dies führe laut Herstellern zu einem energieeffizienteren Heizen und geringeren Stromkosten.

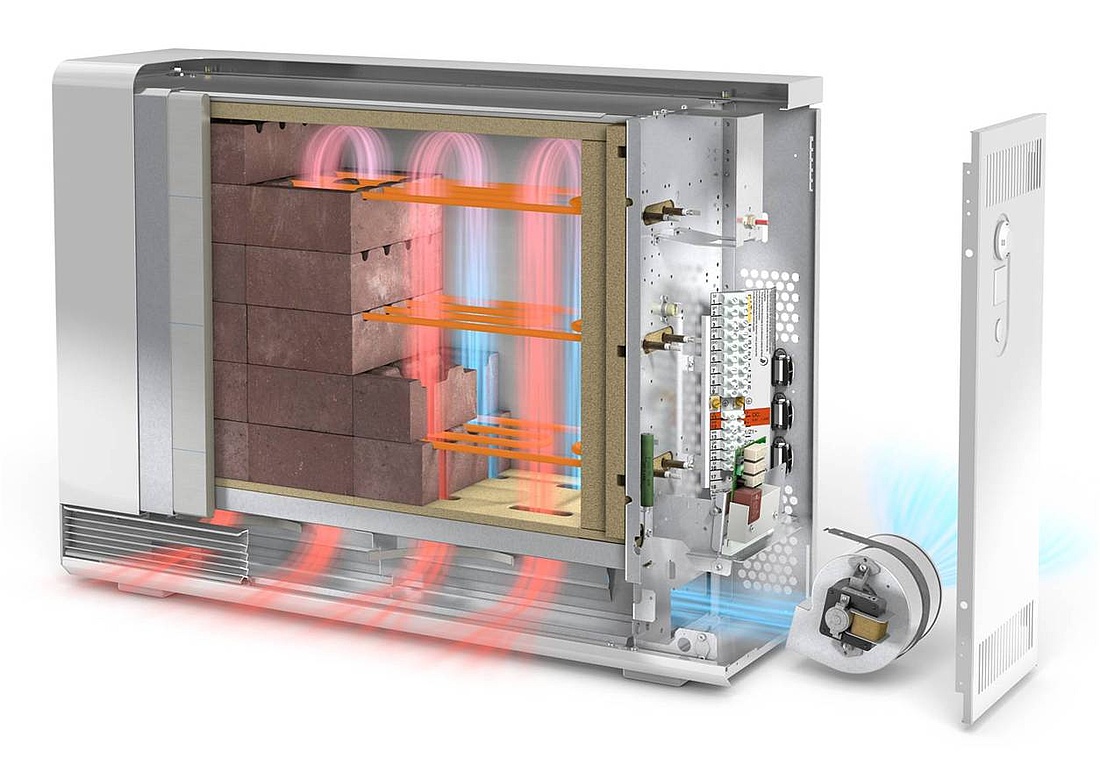

Funktionsweise der Wärmespeicherung und -abgabe

Speichersteine

Die Flächenspeicherheizung besteht aus einem Speicherkern aus gesteinsähnlichem, künstlich hergestelltem, feuerfesten Material wie z. B. Schamotte oder Speckstein. Daher werden sie im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Schamotte-Heizungen bezeichnet.

Schamotte besteht aus Ton und Kaolin, Speckstein aus Ton, Kaolin und Stealit (Periklas bzw. Koalit). Sie dienen in der Flächenspeicherheizung als Wärmespeichersteine (kurz: Speichersteine). In diesen Kern sind die elektrischen Heizleiter (Heizwiderstände, zum Beispiel: Edelstahlheizwendel) aus vielfach Chrom-Nickel-Stahl eingebaut bzw. eingegossen, die die elektrische Wärme an den Speicherstein abgeben.

Der Speicherkern der Flächenspeicherheizung nimmt die Wärme der Heizleiter auf und gibt sie bedarfsgerecht und zeitverzögert wieder ab. Hersteller versprechen, dass durch eine spezielle Materialzusammensetzung und Oberfächenveredlung heutige Speichersteine eine gleichmäßigere Wärmeabgabe bewirken. Die Aufheizzeit sei kürzer als bei herkömmlichen Speichersteinen, das Speichervolumen wesentlich größer. Noch lange Zeit nach dem Abschalten der Energiezufuhr wird dann Wärme abgegeben.

Wärmeabgabe

Je nach Leistung (typischerweise von 500 Watt bis 3 Kilowatt pro Gerät) und der Art der Heizkörper-Oberfläche variieren die Anteile an Konvektions- und Strahlungswärme. Flächenspeicherheizung mit gerippter Oberfläche weisen eine größere Wärmeabgabefläche auf und sorgen damit für einen höheren Anteil an Strahlungswärme als Geräte mit flacher Oberfläche.

Infolge der Erwärmung des Speichersteines wird zudem kältere Luft von unten angesaugt und im oberen Teil der Teilspeicherheizung als Warmluft an den Raum abgegeben. Auf diese Weise kommt es zu einer Art Sog, der die Luft über dem Elektroheizkörper umwälzt, sodass Kalt- und Warmluft stetig ausgetauscht werden.

Ist die vom Verbraucher gewünschte und voreingestellte Temperatur im zu beheizenden Raum erreicht, stellt sich die Heizung automatisch ab, wobei der mit Wärme „aufgetankte“ Speicherkern den Raum weiterhin mit Wärme versorgt. Diese Wärmeabgabe ohne Strom kann bis zu einer Dreiviertelstunde weiter laufen.

Da eine Flächenspeicherheizung nicht wie viele andere Elektroheizungen mit einem Gebläse ausgerüstet ist, die der besseren Verteilung der Wärme im Raum dienen sollen, müssen keine übermäßigen Luftverwirbelungen befürchtet werden. Das ist insbesondere für Allergiker von Vorteil, die unter den aufgewirbelten Partikeln in der Luft zu leiden haben.

Steuerung

Sobald die Flächenspeicher-Heizung ihre optimale Temperatur erreicht hat, kann die Wärmeabgabe für bis zu 45 bis 60 Minuten ohne Strom, abhängig vom Sollwert des Thermostats, fortgesetzt werden. Je nach programmierter Einstellung und der Bausubstanz, werden im Durchschnitt dann 3 bis 5 Stunden Elektrizität für 24 Stunden Wärmeabgabe benötigt.

Steuern lassen sich moderne Flächenspeicherheizung mit digitalen, häufig funkbasierten Thermostaten, die teilweise unterschiedlichste, individuelle Einstellungen und Programmierungen (z. B. voreingestellte Modi für werktags, am Wochenende oder im Urlaub) zulassen, über das Smart Home gesteuert werden können und auch z. B. speziell mit eigenem PV-Strom (siehe unten) versorgt werden können.

Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Sind Flächenspeicher- eine Alternative zu Nachtspeicherheizungen?

Flächenspeicherheizungen werden gerne als Alternative zur Nachtspeicherheizung angepriesen. Im direkten Vergleich beider Systeme ergeben sich die folgenden Vorteile beim Stromverbrauch:

- Da weniger Wärmeverluste bei der Speicherung entstehen, ist der Stromverbrauch einer Flächenspeicherheizung diesbezüglich geringer als der Verbrauch einer Nachtspeicherheizung.

- Bei einer Flächenspeicherheizung entfällt der Stromverbrauch für das Gebläse.

- Flächenspeicherheizungen können automatisch so gesteuert werden, dass die Stromaufnahme vorzeitig unterbrochen wird und mithilfe eines Raumtemperatursensors im unteren Teil der Speicherheizung schrittweise die eingestellte Solltemperatur erreicht wird.

Zudem ergeben sich Vorteile im Betrieb:

- Flächenspeicherheizungen müssen im Gegensatz zu Nachspeicheröfen nicht mit 380 Volt Starkstrom betrieben werden, sondern können auch mit 230 Volt über eine gewöhnliche Schuko-Steckdose oder an eine vorhandene Stromleitung angeschlossen werden.

- Sie können fest an der Wand montiert bzw. auf Standfüßen oder Rollen ganz variabel und individuell platziert werden. Mit Spritzschutzklasse IP 24 können sie auch im Badezimmer eingesetzt werden. Zudem sind sie leichter als Nachtspeicher. Dies macht sie flexibler in der Aufstellung.

- Nachtspeicherheizungen haben den Nachteil der schlechten Regelbarkeit. Sie müssen z.B. heute entscheiden, ob Sie morgen heizen wollen. Die elektronische Regelung der Flächenspeicherheizung vermeidet i.d.R. eine Überhitzung der Räume.

Vergleich von Flächenspeicher- und Infrarotheizungen

Im Gegensatz zur Flächenspeicherheizung erwärmen die Infrarotstrahlen der Infrarotheizung nicht die Luft, sondern Objekte im Raum und schaffen so ein angenehmes Raumklima. Grund dafür sind Infrarotwellen, die gleichmäßig den Raum durchströmen und somit den Temperaturunterschied zwischen kaltem Boden und warmer Decke minimieren.

Die Infrarotheizung wirkt bereits kurz nach dem Einschalten, während Flächenspeicherheizungen etwas länger brauchen bis die Luft im Raum erwärmt ist. Daher eignen sich Infrarotheizungen eher in den Räumen, in denen man sich vergleichsweise selten bzw. nur kurzfristig aufhält wie Badezimmer oder Küche. Im Wohnzimmer kann ein Flächenspeicher sinnvoller sein.

In preislicher Hinsicht ist ein Flächenspeicher aufgrund des technisch komplexeren Aufbaus i.d.R. teurer als eine Infrarotheizung. Diesbezüglich muss jedoch berücksichtigt werden, dass die verfügbare Leistung pro Infrarot-Heizplatte i.d.R. geringer als die einer Flächenspeicherheizung ist. Zudem muss man rein aus baulichen Gründen in eher verwinkelten Räumen mehrere Paneele anbringen, um ein im ganzen Raum nutzbare Wärmestrahlung erzielen zu können. Daher können sich die Gesamt-Preise für Infrarotheizungen auf einen speziellen Raum bezogen letztlich als teurer herausstellen, um die gleiche Heizleistung abzudecken.

| Heizleistung | Preis pro Flächenspeicherheizung | Preise für Infrarot-Paneele (äquivalente Gesamtleistung) |

|---|---|---|

| 500 Watt | 550,00 € | 275,00 € |

| 1000 Watt | 790,00 € | 500,00 € |

| 1500 Watt | 930,00 € | 775,00 € |

| 2000 Watt | 980,00 € | 1.000,00 € |

| 2500 Watt | 1.050,00 € | 1.275,00 € |

Hinsichtlich der Stromkosten ergeben sich jedoch in den aufgezeigten Anwendungsfällen Unterschiede. Aus der Praxis-Erfahrung heraus ist daher auch eine Flächenspeicherheizung in einem Wohnzimmer letztlich günstiger. Im Badezimmer und Küche hingegen, sofern man die Infrarotheizung nur während der (kurzfristigen) Raumnutzung aktiviert, ist eine Infrarotheizung günstiger im Stromverbrauch.

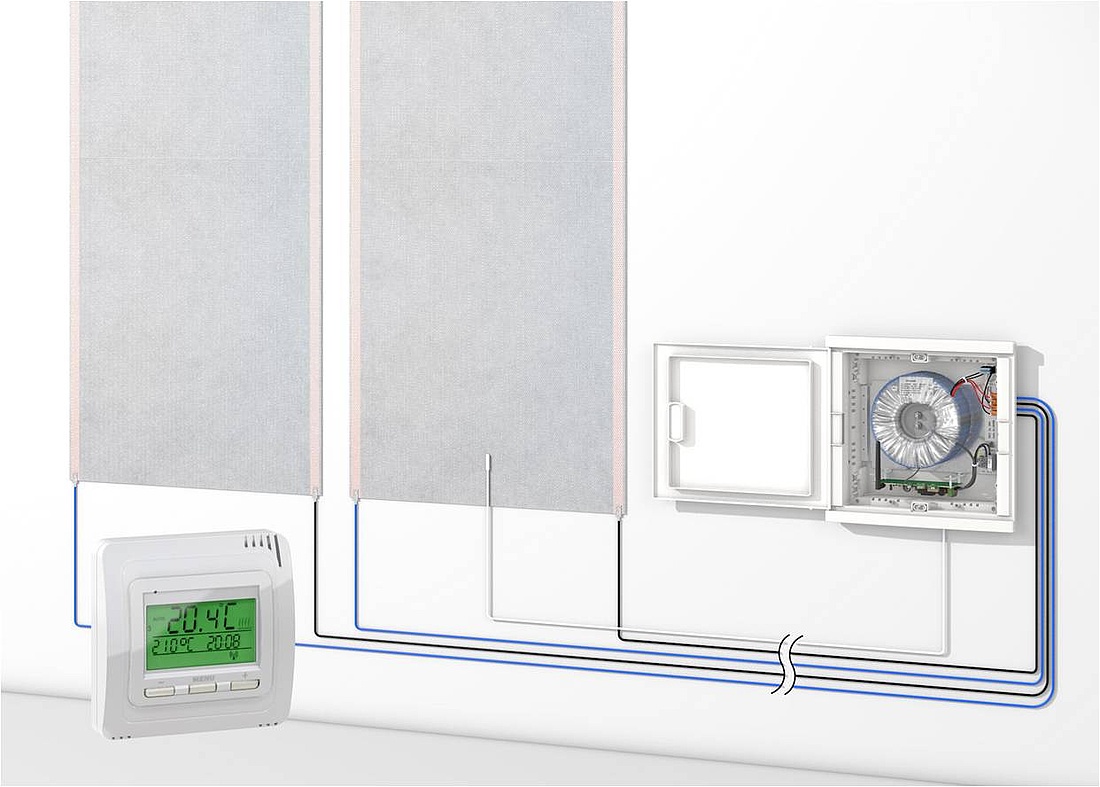

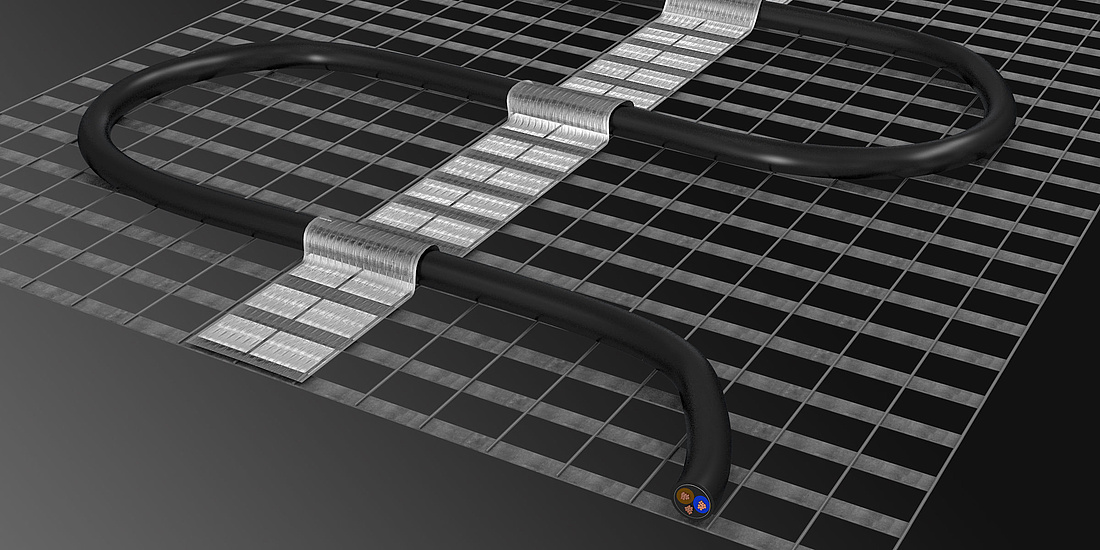

Infrarot-Flächenspeicherheizungen in Wand, Decke und Boden

Eine besondere Form der elektrischen Flächenspeicherheizung stellt u.a. die hicoTHERM Infrarot-Flächenspeicherheizung von Frenzelit dar. Das System besteht nur aus einer etwa 0,4 mm dicken Folie, die entweder an der Wand unter der Tapete oder Wandfliesen appliziert oder unter der Decke sowie den Boden (z. B. auf den Estrich gespachtelt) eingebaut wird.

Die Flächenheizungsfolie besteht aus Carbonfasern als Heizleiter, die mit 24 Volt Schutzkleinspannung Strom in Wärme umwandeln und so als eine Art Infrarotstrahler mit Leistungen von 60 W/m2 bis zu 220 W/m2 fungieren. Eine Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht verloren geht.

Kopplung von Flächenspeicherheizungen mit Photovoltaikanlagen

Flächenspeicherheizungen sind wegen ihres Verbrauchs von Strom nicht unumstritten. Weil die Erzeugung von Strom, wie er aus der Steckdose im Haushalt kommt, die ans öffentliche Stromverteilernetz angeschlossen ist, mit hohen Energieverlusten behaftet ist, gilt der Einsatz herkömmlichen Haushaltsstroms als eher ineffizient. Vor diesem Hintergrund steht der Betrieb von elektrischen Heizungen wie Speicherheizungen in der Kritik.

Betreibt man dagegen eine solche Flächenspeicherheizung mit Ökostrom oder noch besser: mit eigens erzeugtem Strom, der von der Solarstromanlage (Photovoltaik-Anlage, kurz: PV-Anlage) auf dem Dach kommt, rechnet sich diese Art der elektrischen Beheizung sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich. Um mit Photovoltaikstrom zu heizen, gibt es bereits verschiedene Systeme, die herstellerseits mit angeboten werden oder auch nachgerüstet werden können.

Erfahrungen mit Flächenspeicherheizungen im Test

Die Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co. KG, Hersteller der Technotherm Flächenspeicherheizung, haben in sehr schlecht isolierten sozialen Wohnungseinrichtungen in Großbritannien mehrere hundert Flächenspeicherheizungen installiert und die Erfahrungen der Nutzer im "Testreport: TT-KS Direktheizsystem von TECHNOTHERM" ausgewertet.

Während des Test-Zeitraums wurden Hausbesuche durchgeführt. Bei jedem dieser Besuche wurden die Stromkosten, der Energieverbrauch in kWh und die Temperatur dokumentiert. Zusätzlich wurden die Erfahrungen der Mieter anhand von Fragebögen erfasst und ausgewertet.

Ein Vergleich der Heizkosten für Gas, Öl und Strom ergab, dass die Flächenspeicherheizung um 10% (rund 134 Euro) günstiger als Gas und 44% (rund 922 Euro) günstiger als Öl war. Die jährlichen Betriebskosten betrugen in diesem Praxis-Test je nach Gebäude zwischen 447 Euro und 685 Euro. Die Befragungen zeigten zudem mehrheitlich positive Erfahrungen mit dem Heizen mit Flächenspeicherheizungen (siehe Tabelle).

Preise von Flächenspeicherheizungen

Die Preise von Flächenspeicherheizungen sind unterschiedlich hoch. Sie variieren in aller Regel nach der von der Heizung zu erbringenden Heizleistung. Diese wiederum hängt von der Größe des Raumes ab, den es zu erwärmen gilt.

Die kleinsten Varianten einer Flächenspeicherheizung erbringen Heizleistungen von 300 bis 400 Watt und kosten rund 500 Euro. Eine Flächenspeicherheizung mit gut der doppelten Geräteleistung von 1.000 Watt bekommen Sie im Handel für etwa 750 Euro zu kaufen.

Geräte mit einer Leistung von 2.000 Watt liegen im Schnitt bei einem Preis von 950 Euro. Und bei Flächenspeicherheizungen mit einer Geräteleistung von 3.000 Watt müssen Sie mit Preisen von rund 1.200 Euro rechnen.

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebote vergleichen!

Weitere Informationen zur Speicherheizung

- Teilspeicherheizung

- Nachtspeicheröfen

- Wärmespeichersteine

- Blockspeicherheizung

Hersteller im Überblick

- Dimplex

- Fischer Future Heat DE

- Frenzelit GmbH

- Lucht LHZ Elektroheizung

- Technotherm