So finden Sie die passende Fußbodenheizung

Letzte Aktualisierung: 05.11.2022

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungen: Aufbau, Funktionsweisen & GEG-Pflichten

Wie funktioniert eine Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung? Welche Vorteile und Nachteile bringt sie? Welche gesetzlichen Pflichten gibt es für die Wärmeregulierung einzelner Räume?

- Die sogenannte Einzelraumregelung ist eine spezielle Art der Zonenregelung und bedeutet, dass der Sollwert der Raumtemperatur raumweise in jedem Zimmer individuell nach Nutzeranforderung behaglich geregelt wird.

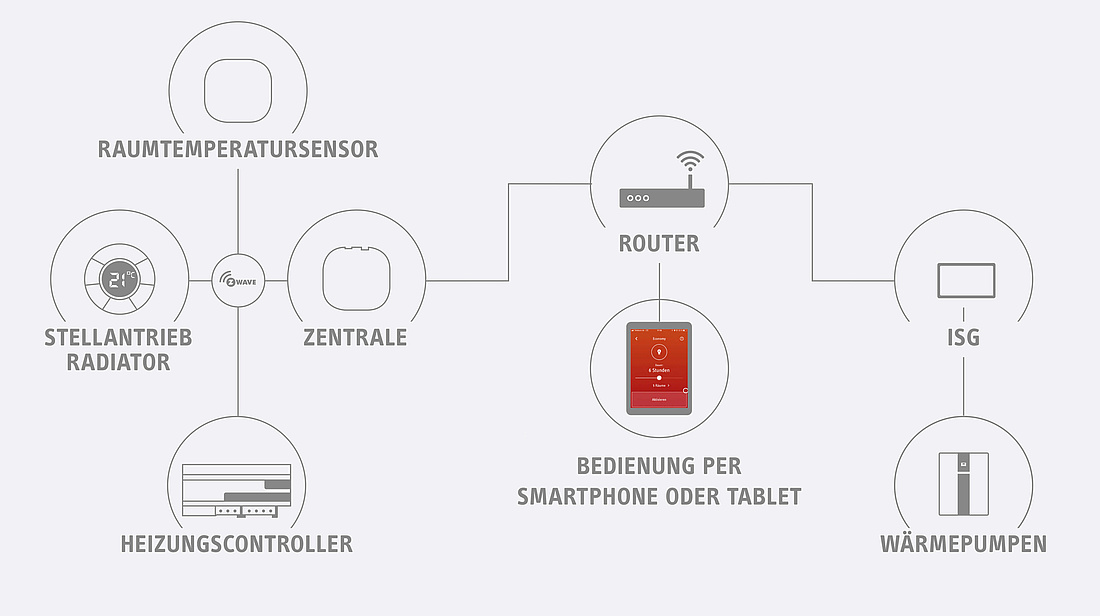

- Eine Einzelraumregelung besteht aus motorischen Heizkörperventilen bzw. Heizkreisventilen, Sensoren und einer Steuereinheit. An einem Raumregler können z. B. verschiedene Zeitprogramme eingespeichert oder manuell einzelne Raumtemperaturen eingestellt werden.

- Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen seit der EnEV-Novelle 2014 nur noch in Räumen mit mehr als sechs Quadratmetern Nutzfläche mit einer Einzelraumregelung ausgestattet werden.

- Eine Einzelraumregelung mit eigenem regelbaren Heizkreis ist je nach Raumnutzung sinnvoll - auch in kleinen oder untergeordneten Räumen - um Energie einzusparen und den Heizkomfort zu erhöhen, auch wenn dadurch die Installationskosten steigen.

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Mit einer sogenannten Einzelraumregelung - teilweise auch als Zonenregelung beschrieben - lässt sich die Raumtemperatur (Regelgröße), die mit Hilfe einer Fußbodenheizung erzielt werden soll, raumweise steuern. Die Einzelraumregelung regelt also die individuelle Raumtemperatur automatisch nach Bedarf. Bedarfsgerechtes Heizen gilt als ein Schlüssel zur Wärmewende, die mit einer Ersparnis an Heizenergie und daraus resultierend Heizkosten einhergeht.

Aufbau und Funktionsweise der Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung

Die Einzelraumregelung besteht aus den folgenden Komponenten:

- motorische Ventile (Heizkörperventilen beziehungsweise Heizkreisventilen),

- Sensoren zum Erfassen bestimmter klimatischer Verhältnisse im Raum und Draußen (zum Beispiel Temperatur)

- sowie einer Steuereinheit.

Die Sensoren erfassen Messgrößen (Parameter) wie:

- An-/Abwesenheit von Personen beziehungsweise elektrischen Geräten im Raum, die als Wärmeerzeuger angesehen werden können,

- Einzelraum-Heizgeräte im Raum (zum Beispiel ein Kamin oder Kaminofen)

- sowie Temperaturen im Raum oder die Außentemperatur.

Sie geben diese Parameter an die Steuereinheit der Einzelraumregelung weiter, die diese auswertet und daraus berechnet, wie diese ihren Einfluss auf die Regelgröße Raumtemperatur nehmen. Entsprechend gibt die Steuereinheit ein Steuersignal zum Öffnen oder Schließen motorischer Ventile, so dass mehr, weniger oder gar kein vom zentralen Wärmeerzeuger erzeugtes warmes Heizwasser durch die Verrohrung der Fußbodenheizung fließt und den Raum temperiert.

Expertenwissen: Moderne Einzelraumregelungen sind heutzutage bereits digitalisiert, so dass Sie sie auch per Smartphone oder Tablet bedienen können.

In der Praxis schützt die Einzelraumregelung die zu beheizenden Räume vor einem übermäßigen Aufheizen.

Heizungsregelung: Regelungsarten

Das Regeln der Regelungsgröße Raumtemperatur kann grundsätzlich auf unterschiedlichen Wegen umgesetzt werden. Die meisten modernen Heizungsanlagen sind in der Regel außentemperaturgeführte Regelungen.

Außentemperaturgeführte Regelung

Bei der außentemperaturgeführten Regelung der Vorlauftemperatur (hier also die Regelgröße) kommen die Eingangssignale von Außentemperaturfühlern und dem Vorlauftemperaturfühler. Der zu erreichende Sollwert wird der Einzelraumregelung dabei von der Außentemperatur als sogenannte Führungsgröße genannt und mittels der Heizkurve (auch Heizkennlinie genannt) dargestellt.

Die Einzelraumregelung steuert ein Ventil, das hier als Stellglied fungiert und versucht, die gemäß der Außentemperatur gewünschte Raumtemperatur zu erzeugen. Es gilt: Je kälter es draußen ist, desto höher ist die Temperatur des Heizungswassers.

Witterungsgeführte Regelung

Sollen neben der Außentemperatur auch die Sonneneinstrahlung und der am Gebäude anliegende Wind sensorisch berücksichtigt werden, spricht man dagegen von einer witterungsgeführten Heizregelung.

Beide beschriebenen Regelungstypen liefern allerdings keine Rückmeldung darüber, ob die Einstellung bedarfsgerecht ist.

Rücklauftemperatur-Regelung

Eine solche bekommt man jedoch bei der einer sogenannten Rücklauftemperaturregelung, vorausgesetzt, ein Hydraulischer Abgleich und ein Thermischer Abgleich sind ordnungsgemäß durchgeführt worden.

Das Berechnen der Rücklaufheizkurve erfolgt in Abhängigkeit von der Witterungstemperatur, indem mit Hilfe einer Heizkurve eine Vorlauftemperatur für den jeweiligen Heizkreis bestimmt wird. Die lässt sich mit einem einstellbaren Minimal- und Maximalwert einschränken.

Die Rücklauftemperatur des Heizkreises begrenzt man auf einen Maximalwert, der in Abhängigkeit von der Witterungstemperatur mit einer Heizkurve ermittelt wurde. Fällt die gemessene Rücklauftemperatur höher als die errechnete maximale Rücklauftemperatur aus, errechnet ein Regler einen sogenannten Kompensationswert, zum Senken der Vorlauftemperatur des Heizkreises. Daraufhin wird das betreffende Ventil modulierend geschlossen - infolgedessen sinkt die Rücklauftemperatur.

EnEV- und GEG-Pflichten zur Einzelraumregelung in kleinen Räumen und Fluren

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) hat die technischen Anforderungen an Einzelraumregelungen für kleine Räume und Flure neu geregelt:

Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen nur noch in Räumen mit mehr als sechs Quadratmetern Nutzfläche mit einer Einzelraumregelung ausgestattet werden. Die Änderung gestattet in diesem Punkt zwar mehr planerische Freiheiten und bringt Rechtssicherheit, sollte aber nicht nur als günstige Gelegenheit gesehen werden, die Installationskosten zu senken. Auch in kleinen Räumen macht eine Einzelraumregelung Sinn, denn damit lassen sich Energieeffizienz und Komfort für die Bewohner steigern.

Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) findet sich die entsprechende Vorschrift in § 63 "Raumweise Regelung der Raumtemperatur". Satz 1 gibt vor: "Wird eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als Wärmeträger in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet ist". Satz 1 ist nicht anzuwenden auf eine Fußbodenheizung in Räumen mit weniger als sechs Quadratmetern Nutzfläche oder ein Einzelheizgerät, das zum Betrieb mit festen oder flüssigen Brennstoffen eingerichtet ist.

Pflicht zur Einzelraumregelung

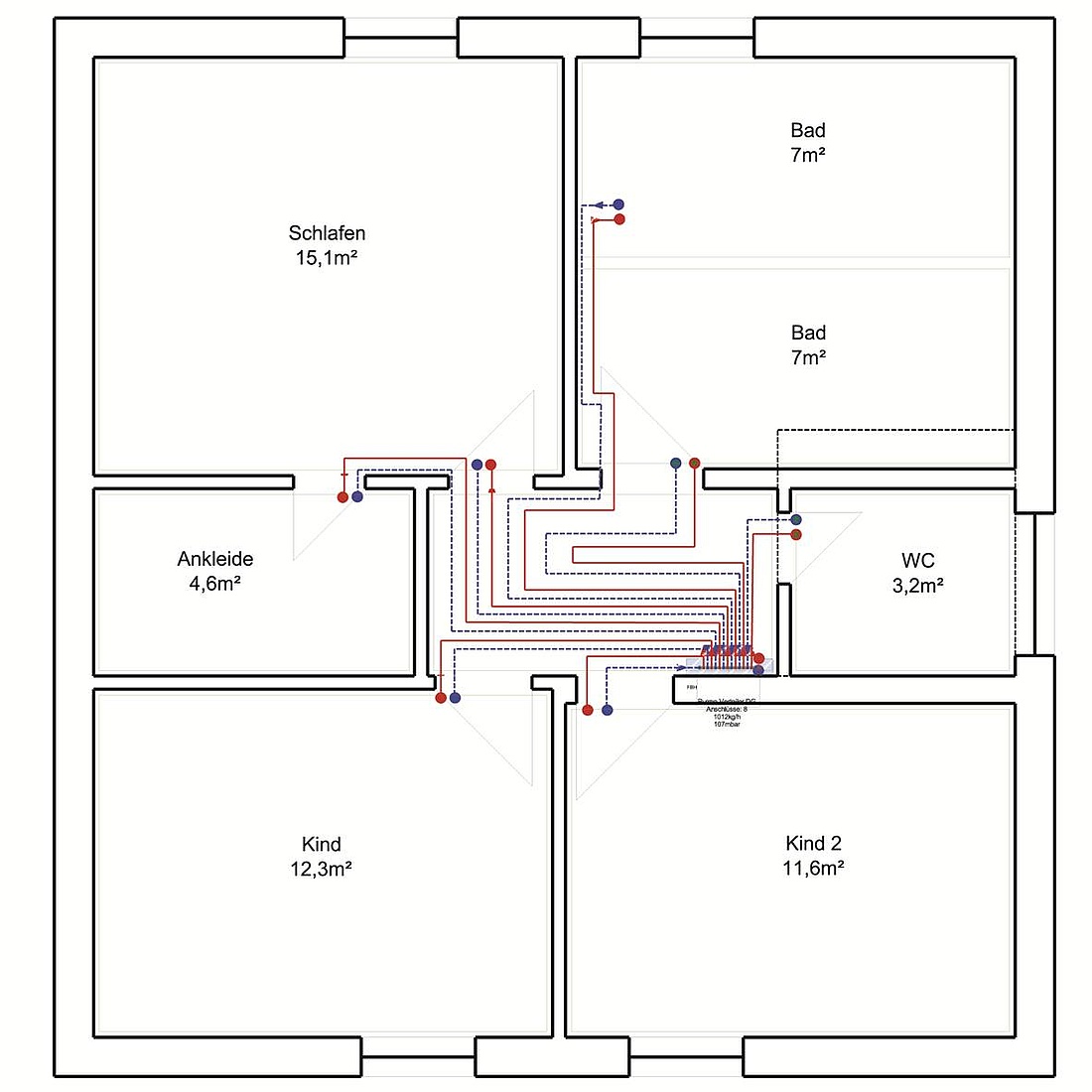

Die Pflicht zur Einzelraumregelung bei Flächen-/ Fussbodenheizungen führte in der Vergangenheit häufig zu Irritationen. Die Installation einer Fußbodenheizung etwa in Fluren war immer eine rechtliche Grauzone, denn die DIN EN 1264-4 fordert eine möglichst zentrale Anordnung des Heizkreisverteilers – in der Regel also im Flur.

Flure sind aber häufig sehr klein und schon mit den Leitungen der anderen Heizkreise belegt, so dass kaum Platz für einen eigenen Heizkreis vorhanden ist. Also wurden die Anbindeleitungen teilweise unter der Trittschalldämmung verlegt, was jedoch zu Problemen beim Schallschutz, der Entlüftbarkeit der Heizkreise oder der Aufbauhöhe geführt hat.

Die ordnungsgemäße Installation einer Flächenheizung in kleinen Räumen, in denen die Heizkreisverteilung verlegt ist, kann also sehr aufwändig sein und zu den genannten Mängeln führen, für die letztlich Handwerker und Planer haften. Und das für einen regelbaren Heizkreis, der aufgrund einer geringen benötigten Heizlast wahrscheinlich sowieso nie betrieben wird.

Heizkreis-Pflicht in kleinen Räumen

Der Gesetzgeber hat mit der EnEV 2014 für diese Fälle nun Rechtssicherheit geschaffen: Räume mit weniger als sechs Quadratmetern Nutzfläche sind seit seither von der Pflicht zur Einzelraumregelung befreit. In kleinen, zentralen Fluren ist laut Gesetz künftig kein eigener Heizkreis mehr erforderlich. Je nachdem wie der Raum genutzt wird, kann nun fallweise darüber entschieden werden, ob eine separate Einzelraumregelung erfolgen soll. Sie ist somit künftig Abwägungssache. Dabei gilt es aber die Faktoren Energieeffizienz, Behaglichkeit und Komfort zu berücksichtigen.

Bei einem Verzicht auf die Einzelraumregelung sollte gerade bei Fluren berücksichtigt werden, dass keine Überheizung durch durchlaufende Anbindeleitungen der anderen Räume stattfindet.

Auslegung der Innentemperatur

Eine durchschnittliche Wohnung verfügt über etwa sieben Heizkreise: 14 Anbindeleitungen verlaufen also durch einen Flur von zwei bis drei Quadratmetern. Bei dieser Leitungsdichte, einem effektiven Verlegeabstand von 100 mm und einer Systemtemperatur von 35/28/20°C, ergibt sich eine Heizleistung von circa 40 bis 50 W/m2. Die Heizlasten bei innenliegenden Räumen liegen aber in der Regel nur zwischen 10 und 20 W/m2. Der Raum wird also überheizt.

Die DIN EN 12831 schlägt für Nebenräume eine Norminnentemperatur von 15°C vor. Das ist jedoch kaum umsetzbar, da die angrenzenden Räume mit Innentemperaturen von 20 bis 22°C ausgelegt sind. Bei innenliegenden, unbeheizten Nebenräumen führt das zu Temperaturen um die 20°C. Es empfiehlt sich daher, solche Räume mit einer Norminnentemperatur von 20°C zu definieren, um so einer eventuellen Mängelrüge zu entgehen.

Dämmung von Leitungen

In Räumen mit vielen durchlaufenden Leitungen und geringen Heizlasten ist es zudem erforderlich, diese Leitungen zu dämmen und damit die Wärmeabgabe zu verringern. Schon die Verlegung der Anbindeleitungen in einem Well- oder Schutzrohr verringert die Wärmeabgabe um bis zu 40 Prozent. Bei hohen Systemtemperaturen oder sehr geringen Heizlasten kann es aber auch erforderlich werden, einen dünnen Dämmschlauch zu verwenden. Die Dämmung der Leitungen sollte vor der Installation mit dem Kunden besprochen und vertraglich festgehalten werden, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.

Vor- und Nachteile der Einzelraumregelung auf einen Blick

Vorteile

Wird die Einzelraumregelung technisch fachgerecht umgesetzt, kann sie erhebliche Einsparungen bringen: Das automatisiert bedarfsgerechte Heizen der einzelnen Räume spart Heizenergie und damit Heizkosten. Zudem wird der Regelungskomfort deutlich erhöht. Dies sind eindeutig die größten Vorteile, die eine Einzelraumregelung in ein modernes Heizsystem einbringt.

Nachteile

Dem stehen Nachteile gegenüber, die die Sinnhaftigkeit des Einsatzes einer Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung in Frage stellen.

So reagiert die Fußbodenheizung wegen des Estrichvolumens sehr träge (lange Aufheizzeit und Abkühlzeit). Kurzfristigen Raumtemperaturänderungen, beispielsweise infolge starker Sonneneinstrahlung, lassen sich deshalb oft nicht schnell genug mit der Temperatursenkung in der Fußbodenheizung kompensieren. Wird die Heizung abgestellt, gibt der warme Fußboden noch lange Wärme ab – was die Einzelraumregelung nicht verhindern kann. Das Überhitzen des betreffenden Raums kann demnach mit der Einzelraumregelung nicht gemindert werden.

In optimal gedämmten Gebäuden wirkt der sogenannte Selbstregeleffekt der Fußbodenheizung – was gegen den Einsatz einer Einzelraumregelung spricht. Überschüssige Wärme nehmen dann Heizestrich und Wände auf.

Expertenwissen: Der Selbstregelungseffekt tritt ein, weil die Heizflächen mit steigender Raumtemperatur automatisch weniger Wärme abgeben. Der Grund dafür: Die Wärmeabgabe geschieht in Abhängigkeit von der Differenz aus Raum- und Oberflächentemperatur. Dazu müssen Sie wissen, dass insbesondere in Energiesparhäusern die Temperatur an der Oberfläche einer Fußbodenheizung nur knapp über der des Raumes liegt. Erwärmt sich der Raum zum Beispiel infolge einer starken Sonneneinstrahlung oder dank vieler Menschen darin, gibt die Heizung automatisch weniger Wärme ab und erfüllt somit selbst die Funktion der Einzelraumregelung.

Das Wiederaufheizen einer „kalten“ Fußbodenheizung kostet mehr Energie, als wenn diese nachts mit etwas abgesenkter Temperatur durchlaufen würde. Aus energetischer Sicht ist eine komplette Temperaturabsenkung bei Fußbodenheizungen in der Nachtzeit daher nicht effizient.

Die Einzelraumregelung verursacht Betriebskosten: Sie verbraucht Strom für den Betrieb der der Stellmotoren. Das mindert ihre Gesamteffizienz.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

Weitere Informationen zur Technik von Fußbodenheizungen:

- Aufheizprotokolle nach Estrich-Arten

- Fußbodenheizung mit Trockenbau-Systemen

- Fräs-Verfahren im Überblick

- Parkett auf Fußbodenheizungen

- Eignung von Laminat als Oberbelag

- Fußbodenheizungsrohre im Vergleich

- Hersteller von Fußbodenheizungen

- Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke verlegen

- Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung

- Moderne Thermostate für Fußbodenheizungen

- Einsatz von Rücklauftemperaturbegrenzern

Häufige Fragen (FAQ)

Wie funktioniert eine Einzelraumregelung?

Mit Hilfe einer Einzelraumregelung lässt sich die gewünschte Temperatur raumweise regeln. Sind die eingestellten Raumtemperaturen erreicht, regelt sie die Leistung der jeweiligen Heizflächen herunter und schützt so vor dem Überhitzen oder Auskühlen. Das bedarfsgerechte erhöht den Komfort und kann helfen, Energie zu sparen.

Was ist eine Zonenregelung?

Während die zentrale Regelung der Vorlauftemperatur in der Regel in Abhängigkeit von der Außentemperatur an den Wärmebedarf im Haus anpasst wird, lassen sich über eine Zonenregelung zusätzlich einzelne Gebäudezonen, also Gruppen von Räumen mit ähnlichen Temperaturanforderungen, individuell an den Heizbedarf anpassen.

Ist eine Einzelraumregelung Pflicht?

Der Einsatz einer Einzelraumregelung ist für Alt- und Neubauten seit der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 für Räume mit mehr als sechs Quadratmetern Nutzfläche verpflichtend vorgeschrieben. Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) findet sich die entsprechende Vorschrift in § 63 "Raumweise Regelung der Raumtemperatur".