So finden Sie die passende Fußbodenheizung

Letzte Aktualisierung: 10.02.2017

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Auswahl von Trittschalldämmungen bei Fußbodenheizung

Wie realisiert man eine Trittschalldämmung bei einer Fußbodenheizung? Welche Materialien sind als Trittschalldämmung geeignet, welche eher nicht? Welche Trittschalldämmung schluckt den geringsten Teil der Heizungswärme?

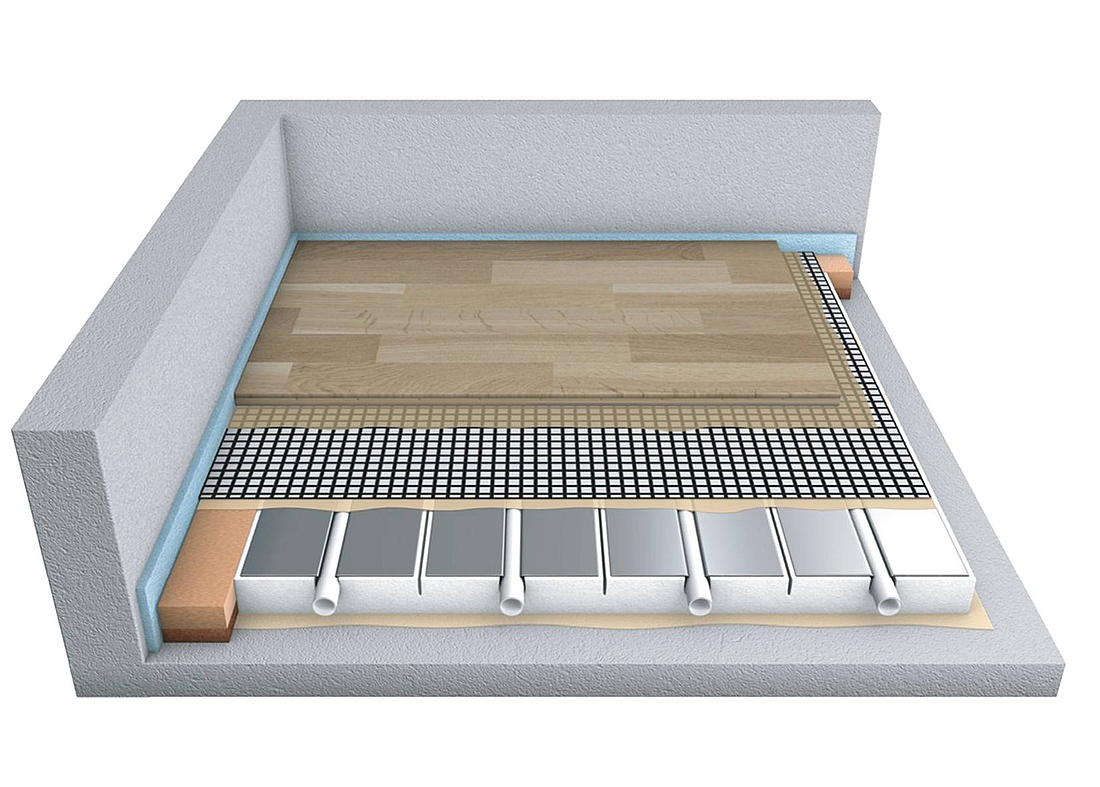

Eine Fußbodenheizung verspricht hohen Wohnkomfort: Sie sorgt als Flächenheizung für warme Böden, von denen die erwärmte Luft den Raum angenehm beheizt. Die Fußbodenheizung selbst verschwindet unsichtbar unter dem Bodenbelag, den die Bewohner sich nach Lust und Laune aussuchen können: Ob Holz (Parkett, Laminat), Stein (Fliesen & Co.), Wolle, Seide oder Kunstfaser (Auslegware, Teppich), Kautschuk, Kork, Kunststoff (Auslegware) – die Auswahl an Bodenbelägen ist heutzutage riesig. Allerdings kommt so mancher Fußbodenbelag nicht ohne eine Trittschalldämmung aus: Damit diese möglichst nur die Laufgeräusche minimiert und nicht auch einen Großteil der Wärme, die die Fußbodenheizung in den Raum schickt, ist es wichtig, Fußbodenheizung, Trittschalldämmung und Bodenbelag optimal zu kombinieren. Wir erklären in diesem Artikel, worauf es dabei ankommt, welche Trittschalldämmung sich gut über einer Fußbodenheizung macht – und welche eher nicht.

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Notwendigkeit einer Trittschalldämmung im Fußbodenaufbau

Der Bodenbelag beeinflusst maßgeblich den Lärmpegel, der sich innerhalb eines Raumes entwickelt und von diesem auch in andere Räume gelangt. Dabei gilt: Beläge mit harter Oberfläche und daraus resultierender hoher Steifigkeit leiten die Trittschallgeräusche sehr gut weiter, während diese bei weichen, gepolsterten Bodenbelägen gar nicht erst entstehen. Je nach Bodenbelag wird daher eine Trittschalldämmung im Fußboden nötig.

Bei einer Fußbodenheizung wird zudem eine weitere Trittschalldämmung nötig, je nachdem, ob der Fußboden als Decke eines Wohnraums genutzt wird. Nur im Keller bzw. auch im Erdgeschoss gegen unbewohnten Keller wird teilweise auf eine Trittschalldämmung verzichtet. In diesen Fällen wird jedoch eine Wärmedämmung nötig, die ebenfalls trittschalldämmende Eigenschaften mit sich bringen kann.

Trittschallminderung

Ein Vergleich von harten Parkett- und Laminatböden mit weichen Teppichen macht das deutlich: Sehr dünne Teppiche bringen ein Trittschallverbesserungsmaß (das ist das Maß, mit dem die Minderung des Körperschalls von Bodenbelägen angegeben wird) von etwa 20 Dezibel (dB), handelsübliche Qualitätsware liegt zwischen 25 und 30 dB, sehr dicht gewebte Teppiche kommen sogar auf Trittschallverbesserungsmaße von bis zu 40 dB.

Glattes Parkett, Laminat, Vinyl oder auch Linoleum dagegen erreichen Trittschallverbesserungsmaße von 5 bis 15 dB. Will man den vorgeschriebenen Schalldämmungswerten gerecht werden, wie sie zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern zum Tragen kommen, muss man angesichts dieser geringen Trittschallverbesserungsmaße zusätzliche Maßnahmen zum Schallschutz ergreifen.

Beispielsweise, indem man einen sogenannten schwimmenden Estrich einbringt. Wer statt auf die vorgenannten harten Beläge auf Teppiche setzt, kommt auch ohne Trittschalldämmung aus: Teppich auf Rohdecke oder Teppich auf Rohdecke mit Verbundestrich bzw. Estrich auf Trennlage führt zu Trittschallverbesserungsmaßen um die 20 dB.

Experten-Wissen: Der häufigste Wert des im Labor gemessenen Verbesserungsmaßes beträgt bei schwimmenden Estrichen ohne Fußbodenheizung VM = 24 dB und mit Fußbodenheizung = 28 dB. Dies widerlegt die Behauptung, dass Heizestriche keine ausreichende Trittschalldämmung gewährleisten.

Schallabsorption

Doch die Trittschallminderung ist nicht allein der Grund dafür, warum ein mit Teppich ausgelegter Raum einen niedrigeren Lärmpegel hat, als ein mit Parkett oder Laminat ausgelegter Raum. Denn hinzu kommt, dass ein textiler Bodenbelag wie ein Teppich wie kein anderer Bodenbelag Lärm absorbiert.

Anders ausgedrückt: Teppichbelag hat einen hohen Schallabsorptionsgrad. Theoretisch funktioniert ein Teppich wie ein poröser Schallabsorber, so dass die Absorption des Schalls mit der Höhe der Frequenzen zunimmt. Bei Frequenzen zwischen zwei und vier Tausend Hertz (Hz) erreicht ein Teppich Schallabsorptionsgrade zwischen 45 und 55 Prozent. Ein weiteres Plus des Teppichbodens: Er mindert den sogenannten Nachhalleffekt.

Empfehlungen zur Trittschalldämmung

Bodenbeläge wie Parkett, Laminat oder auch Vinyl, die schwimmend verlegt und nicht etwa verklebt werden, schwingen bei jedem Schritt mit und wirken so wie ein Resonanzkörper: Sie verstärken den Trittschall auf den darunter liegenden Fußboden, also den Estrich.

Um den Trittschall zu minimieren, der auf Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Vinyl oder anderen Designböden entsteht, muss eine Trittschalldämmung eingezogen werden.

Weiche Bodenbeläge hingegen kommen meist ohne Trittschalldämmung auf die vorgeschriebenen Trittschallwerte, wobei anzumerken ist, dass damit nur eine Mindestanforderung erfüllt wird.

DIN-Vorgaben zum Trittschallschutz in Neubauten

Die Norm DIN 4109 definiert die Anforderungen, die heute an den Schallschutz im Hochbau gestellt werden. Deren Ziel ist der Schutz des Menschen vor unzumutbaren Lärmbelästigungen infolge Schallübertragung. Man unterscheidet dabei drei Lärmquellen:

- Geräusche aus anderen Räumen (Sprache, Gehen (ist nicht gleich Trittschall, sondern der Lärm, der vom Gehen nur im Raum gehört wird, wo gegangen wird), Stühlerücken oder Staubsaugergeräusche)

- Geräusche von haustechnischen Anlagen und von Betrieben in selben bzw. baulich verbundenen Gebäuden

- Außenlärm (Verkehr, Gewerbe und Industriebetriebe)

Die rechnerisch mit den in DIN 4109 angegebenen Rechenwerte erzielbare Trittschalldämmung setzt eine sorgfältige und normgemäße Herstellung der Fußbodenkonstruktion voraus. Bei den auf der Baustelle in der Regel vorzufindenden Verlegeuntergründen mit auf der Rohdecke verlegten Rohren, Heizrohren, Kabelschutzrohren etc. schreibt die DIN 18 560 Teil 2 "Estriche im Bauwesen; Estriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)" den Einbau eines Ausgleichs als Verlegeuntergrund für die schwimmende Estrichkonstruktion vor.

In der Praxis ist der Einbau dieses Ausgleichs aufgrund planerischer Fehler und zugunsten eines möglichst zügigen Baufortschrittes meist nicht möglich, sodass sich die tatsächlich erreichte Trittschalldämmung der Fußbodenkonstruktionen in der Regel unter der rechnerisch erzielbaren Trittschalldämmung lag.

Trittschalldämmung – die gängigen Materialien

Trittschalldämmungen lassen sich mit unterschiedlichen Materialien errichten, darunter:

- Kunststoff (PE-Schaum (Polyethylenschaum) in Form von Folien mit / ohne Dampfbremse oder als Polystyrol-Dämmplatte, Kosten: je nach Materialart und -dicke zwischen 1 und 10 Euro pro m2)

- Kork (Korkplatten oder Rollenkork aus nachwachsendem und recycelbaren Kork, Kosten: ab 3 Euro pro m2)

- Holzfaser (in Form von Dämmplatten, Kosten ab 2,5 Euro pro m2)

- Hanffilz (in Form von Filzmatten, auch mehrfach übereinander geschichtete Verlegung möglich, Kosten: ab etwa 3 Euro pro m2)

Fußbodenheizung, Bodenbelag und Trittschalldämmung

Wärmedämmung unter Fußbodenheizung

Beim Verlegen einer Fußbodenheizung geht es zunächst um die zugehörige Wärmedämmung. Sie kommt unter die Flächenheizung, so dass sich die Wärme nicht unkontrolliert nach unten und seitwärts im Gebäude ausbreitet, sondern nach oben in den zu beheizenden Raum geht.

Laut des Fraunhofer Instituts für Bauphysik ist für die Dämmwirkung eines schwimmenden Estrichs - also auch eines Heizestrichs - in erster Linie von der dynamischen Steifigkeit der Dämmschicht abhängig. Normale Polystyrol-Hartschaumplatten sind zu hart, ihre dynamische Steifigkeit liegt im Bereich von etwa 100 bis 1000 MN/m3 je nach Dicke und Rohdichte des Materials. Eine mechanische Vorbehandlung von Hartschaumplatten liefert jedoch Dämmschichten, die in ihrer Wirkung den guter Faserdämmstoffen vergleichbar sind.

Eine zweite, sehr wirksame Maßnahme zur Reduzierung der dynamischen Steifigkeit liefert laut Fraunhofer Institut das Hinzufügen einer zweiten, weicheren Lage. Als resultierende Steifigkeit gilt praktisch die Steifigkeit der weicheren Dämmschicht. So können auf einer weichfedernden Unterlage auch härtere, handelsübliche Wärmedämmplatten eingesetzt werden.

Die Aufgabe der Trittschalldämmung wird dann überwiegend von der Unterlage mit geringer dynamischer Steifigkeit übernommen. Als Materialien für die Unterlage werden hauptsächlich Mineralfaser- oder Polystyrol-Trittschalldämmplatten mit einer dynamischen Steifigkeit von ≤ 20 MN/m3 verwendet.

Trittschalldämmung über Fußbodenheizung

Soll oder muss zusätzlich eine Trittschalldämmung verlegt werden, kommt es auf den Bodenbelag und den Trittschall an, den das Gehen auf ihm verursacht. Da einige der zuvor genannten Trittschalldämmmaterialien, vor allem Holzfasern und Kork, auch Wärme dämmen, können sie die Wärmemenge deutlich verringern, die von der Fußbodenheizung in den zu beheizenden Raum gelangt.

Grundsätzlich eignen sich

- Polystyrol-Trittschalldämmplatten oder

- spezielle PE-Trittschalldämmfolien,

- Korkplatten und Rollkork,

- Holzfaser-Trittschalldämmplatten und

- Hanffilz-Trittschalldämmplatten

als Trittschalldämmung über einer Fußbodenheizung.

Außerdem gilt, dass sich für Parkettböden und Laminatböden jede Art der Trittschalldämmung eignet. Dabei ist zu beachten, dass die Dicke der Trittschalldämmungsschicht sich nach der Härte des Holzparketts beziehungsweise -laminats richtet. Je härter das Holz ist, desto dicker sollte die Trittschalldämmung ausfallen.

In Kombination mit einer Fußbodenheizung gilt für die Trittschalldämmung für Parkettböden: Weichere Parkettböden mit Fußbodenheizung kann man gut mit PE-Schaum-Folien dämmen. Bei härterem Holzparkett sind stärkere Trittschalldämmungen nötig, beispielsweise Polystyroldämmplatten, doch diese reduzieren zugleich die Wärmemenge der Fußbodenheizung, die im Raum ankommt.

Teppiche eignen sich nahezu alle zum Verlegen auf Fußbodenheizungen. Im Zweifelsfall zeigt das ein entsprechendes Piktogramm auf der Rückseite des Teppichs an.

Eignung der Trittschalldämmung mit Wärmedurchlasswiderstand berechnen

Grundsätzlich gibt der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand der Trittschalldämmung den Ausschlag dafür, ob diese sich als Dämmung zwischen Fußbodenheizung und Bodenbelag eignet.

Experten-Tipp: Damit genügend Wärme in den zu beheizenden Raum geleitet wird, sollte der Wärmedurchlasswiderstand nicht größer als 0,15 m2K/W sein. Der Wärmedurchlasswiderstand (R) ergibt sich als Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten aus der Dicke eines Bodenbelag (d) geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit (λ).

Wobei es immer um den Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Bodenaufbaus geht. Das heißt, es geht um die kombinierten Werte von Trittschalldämmung und Bodenbelag. In der Praxis ergäbe ein Laminatboden mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,06 m2K/W, der mit einer Trittschalldämmung mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,01 m2K/W kombiniert wird, eine geeignete Kombination über einer Fußbodenheizung, denn der kombinierte Wärmedurchlasswiderstand betrüge 0,07 m2K/W.

Wärmedurchlasswiderstände der gängigen Trittschalldämmungen

Die folgende Liste zeigt die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Trittschalldämmstoffe:

- PE-Schaum/PE-Folie: 0,01 bis 0,063 m2K/W

- Polystyrol: 0,23 m2K/W

- Kork (Rollenkork, 2 Millimeter dick): 0,042 m2K/W

- Holzfaser (Dämmplatte, 5 Millimeter dick): 0,11 m2K/W

- Hanffilz: 0,047 m2K/W

Auffällig: Der Wärmedurchlasswiderstand von Holzfasern ist deutlich höher als der der anderen Trittschalldämmungen. Hier muss also von Fall zu Fall entschieden werden, ob sich Holzfaserdämmplatten als Trittschalldämmung eignen, ohne zugleich allzu große Wärmeverluste in Kauf nehmen zu müssen.

| Trittschalldämmung | Schalldämmung / Gehschallreduzierung | Wärmedurchlasswiderstand |

|---|---|---|

| PE-Schaum/Folie | 16 bis 20 dB / 1 bis 30% | 0,01 bis 0,063 m²K/W |

| Polystrol | 20 dB / 15% | 0,23 m²K/W |

| Kork | 17 dB / 3% | 0,042 m²K/W |

| Holzfaser | 19 dB / 3% | 0,11 m²K/W |

| Hanffilz | bis 30 dB / nn | 0,047 m²K/W |

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

Weitere Informationen zur Technik von Fußbodenheizungen

- Aufheizprotokolle nach Estrich-Arten

- Fußbodenheizung mit Trockenbau-Systemen

- Fräs-Verfahren im Überblick

- Parkett auf Fußbodenheizungen

- Eignung von Laminat als Oberbelag

- Fußbodenheizungsrohre im Vergleich

- Hersteller von Fußbodenheizungen

- Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke verlegen

- Moderne Thermostate für Fußbodenheizungen

- Einzelraumreglung: Technik & Vorschriften

- Einsatz von Rücklauftemperaturbegrenzern