So finden Sie günstige Heizkörper

Letzte Aktualisierung: 25.10.2022

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Gliederheizkörper: Maße, Typen und Preise im Experten-Check

Wie ist ein Gliederheizkörper aufgebaut? Wo wird er eingesetzt? Gibt es bautechnische Unterschiede bei Heizkörpern in Gliederbauweise? Was kosten sie?

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die klassische Grundform aller Heizkörper vor: den Gliederheizkörper. Sie erfahren, wie er aufgebaut ist und woraus er besteht. Neben den typischen Bauformen gehen wir dabei auch auf Sonderformen ein. Abschließend vergleichen wir die Preise und Kosten.

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Bezeichnung und Einordnung als Heizkörpertyp

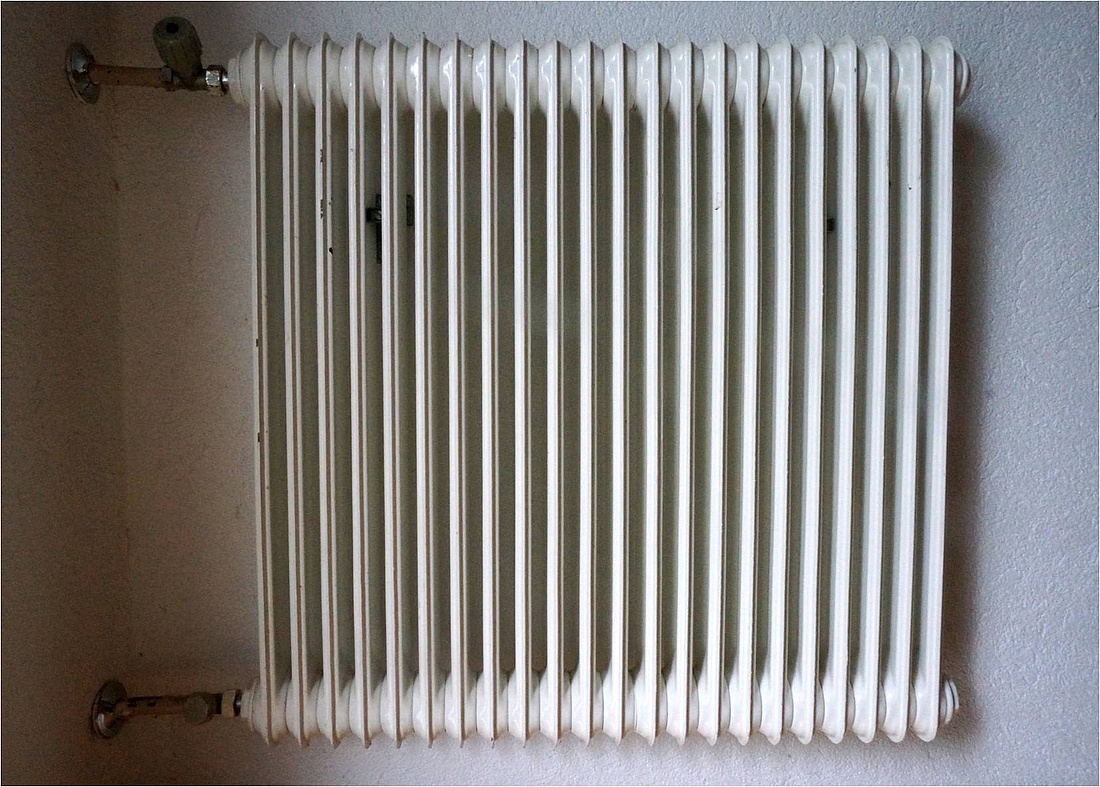

Gliederheizkörper sind der Heizkörpertyp, der sicher der am häufigsten in Warmwasser-Heizungsanlagen installierte ist. Der Gliederheizkörper ist jedoch nicht nur ein Klassiker an sich, sondern sogar die Urform, aus der heraus man mit den Jahren unzählige andere Heizkörpertypen entwickelte. Der Name Gliederheizkörper würdigt die Tatsache, dass der Heizkörper aus einzelnen, genormten Gliedern besteht, die man in der gewünschten Zahl aneinander reihen kann.

Weil ein Gliederheizkörper die Wärme des Heizwassers über seine sichtbare Fläche via Strahlung an den Raum abgibt, nennt man ihn auch Radiator. Die Bezeichnung ist von den englischen Begriffen „radio / radiant“ abgeleitet, die auf Deutsch so viel wie „strahlen“ bedeuten. Daher wird synonym auch von Gliederradiatoren gesprochen.

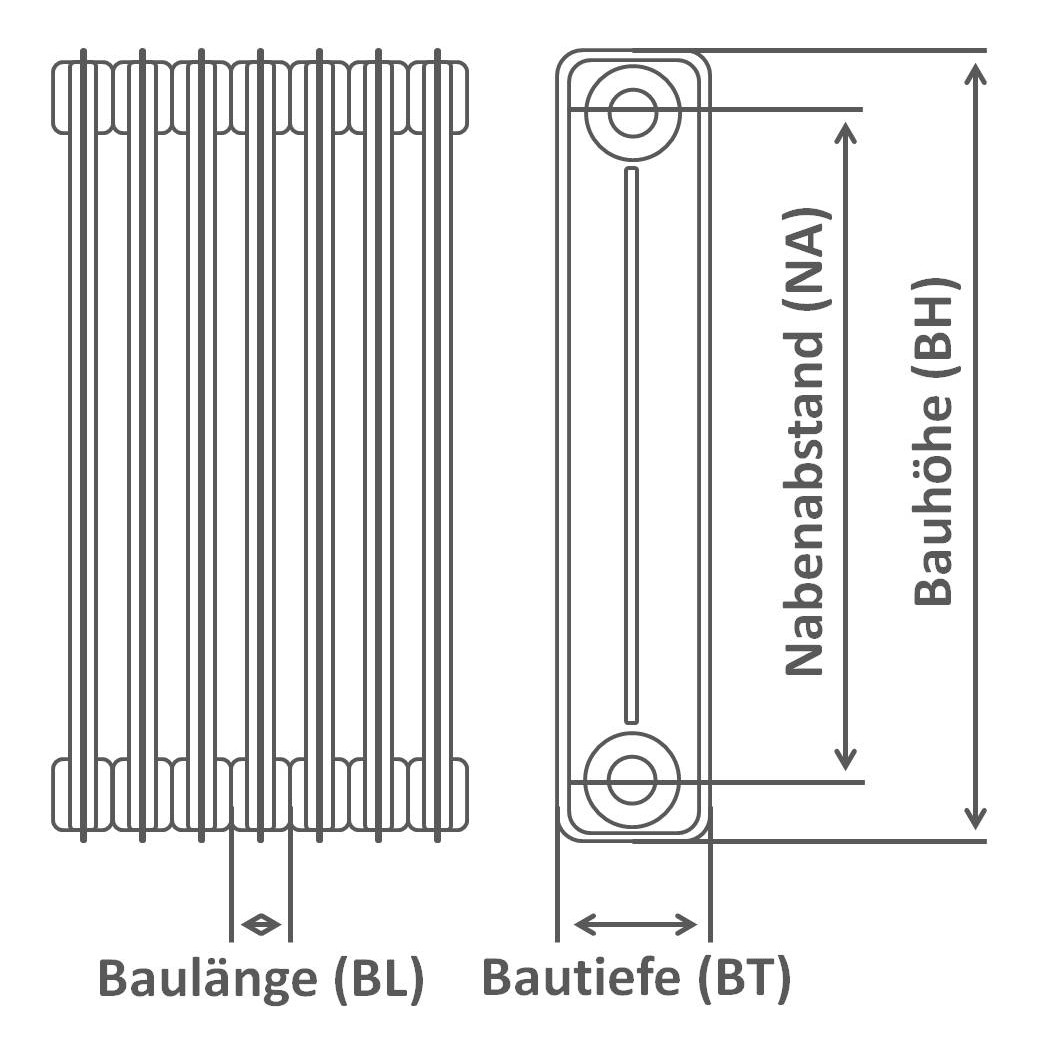

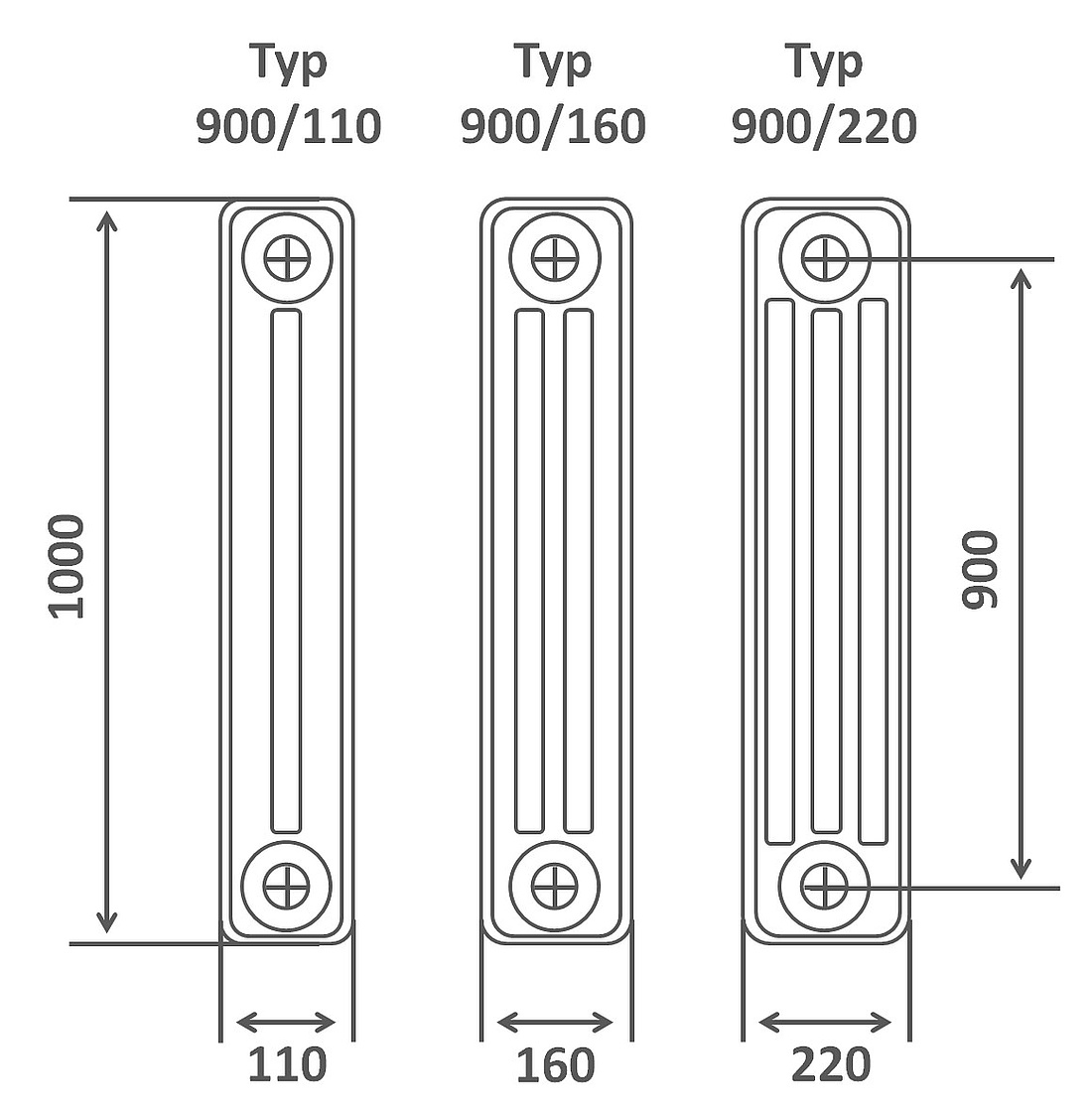

Standardgliederheizkörper variieren dank der Zahl der Glieder und deren unterschiedlicher Höhen sowohl in der Baubreite als auch der Bauhöhe. Die Variation an Bautiefe ergibt sich aus der Zahl der Rohre, auch Säulen genannt, die hintereinander zu jeweils einem Glied verschweißt werden. Üblicherweise sind es zwischen einem und fünf Rohre, die in Abhängigkeit vom Hersteller beispielsweise Bautiefen zwischen 6,5 und 22,5 Zentimetern ergeben. Die Typenbezeichnung definiert sich dabei über den Nabenabstand und die Bautiefe.

Überblick über typische Materialien und Bauformen

Wie eben schon angeklungen, ist der Aufbau der Gliederheizkörper namensgebend. Die einzelnen Glieder des Gliederheizkörpers können aus den nachfolgend vorgestellten Materialien bestehen:

Guss

Gliederheizkörper aus Guss besitzen Glieder, die dank sogenannter Nippel mit entweder Rechtsgewinde oder Linksgewinde miteinander verbunden sind. Demzufolge heißt das Aneinanderfügen der einzelnen Glieder im Fachjargon auch: Nippeln. Solche Guss-Gliederheizkörper sind für Heizungsanlagen geeignet, die mit Wärmeübertragungsmedien wie Warmwasser, Heizwasser oder Dampf (PN 6 bar) betrieben werden. Gegossene Gliederheizkörper findet man heutzutage vor allem als Komponenten bestehender Heizungsanlagen, die älteren Baujahres sind. Die Norm DIN 4703 regelt die technischen Anforderungen an diesen Raumheizkörpertyp.

Stahl

Gliederheizkörper aus Stahl sind im Vergleich zu den eben beschriebenen Guss-Modellen moderner, leichter, billiger und robuster (bruchsicherer). Meist kommen sie in Gliedern daher, die zu „Blöcken“ (Schweißbaugruppe) zusammengeschweißt wurden. Diese lassen sich mit weiteren einzelnen Gliedern ergänzen. Gliederheizkörper in dieser stählernen Variante eignen sich nicht für Dampfheizungen. Dieser Gliederheizkörpertyp wird ebenfalls in der Norm DIN 4703 beschrieben.

Stahlrohr

Stahlrohr-Gliederheizkörper sind aus meist senkrechten Stahlrohren gefertigt, die man jeweils oben und unten mit einem sogenannten Sammler verschweißt. In einer „nur“ einreihigen Anordnung senkrechter Rohre, also in Form eines sogenannten Einsäulers, kann man diese Heizkörper prima als Raumteiler einsetzen. In der Fensterbankversion sind die Stahlrohre liegend angeordnet und es gibt eine praktische Sitzfläche. Diese Gliederheizkörper-Variante eignet sich besonders gut für den Verbau vor bodentiefen Fenstern. Für den Verbau in Räumlichkeiten, in denen hoher Wert auf Hygiene gelegt wird, zum Beispiel Krankenhäusern oder Seniorenwohnheimen, sind Stahlrohr-Gliederheizkörper ratsam, deren Röhren einen weiten Abstand besitzen, dank dessen sie sich komfortabel und schnell reinigen lassen.

Sonderformen und -materialien

Neben den gelisteten Gliederheizkörpern gibt es weitere Modelle: So zählt auch der Handtuchheizkörper, der vornehmlich im Bad zum Einsatz kommt, zu den Gliederheizkörpern aus Stahlrohr. Und auch Designerstückchen aus Aluminium (Alu-Guss) oder Keramik in den unterschiedlichsten Ausführungen zählen zu den Gliederheizkörpern.

Nicht zuletzt ist auch der strombetriebene Ölradiator, den man zum schnellen Heizen eines Raums oder auch eines Bauwagens mal eben anschmeißt, ein Gliederheizkörper. Viele Hersteller von Gliederheizkörpern bieten auch die Möglichkeit an, individuell geformte Modelle zu liefern, zum Beispiel gewinkelte oder gebogene.

Anschlussarten und Möglichkeiten der Heizkörper-Regelung

Anschlüsse

Je nachdem, wie die Wärmeverteilung erfolgen soll (Verteilsystem) und wie das Heizungssystem selbst ausgelegt ist, zu dem der oder die Gliederheizkörper als Komponente gehören, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese anzuschließen. Man unterscheidet die folgenden gängigen Anschlussformen:

- einseitig (gleichseitig) oder wechselseitig,

- reitend oder in Reihe,

- senkrecht,

- stehend oder hängend.

Wie man sieht, sind auch Sonderanschlussarten machbar. Die Hersteller von Gliederheizkörpern liefern ihre Produkte zudem passend zu gängigen Gewindegrößen und Ventilen, die den hydraulischen Abgleich ohne extra Werkzeug ermöglichen.

Regelung

Regeln lassen sich Gliederheizkörper wie andere Heizkörpertypen auch bei vorschriftsgemäßer Neuinstallation mit Hilfe eines Thermostatventils. Das wiederum steuert die Durchflussmenge des Wärmeträgermediums so, dass die per Ventil vorgewählte Raumtemperatur konstant erreicht wird. Solche Thermostatventile arbeiten in allen gängigen Ausführungen mit Gliederheizkörpern zusammen, also entweder Thermostatventilen in Form manuell zu bedienender oder per Fernbedienung (Funk) steuerbarer, elektronischer Form, sowohl mit integrierten als auch mit externen Temperaturfühlern.

Funktionsweise: Heizleistung und Wärmeabgabe

Heizleistung

Die Heizleistung, die ein Gliederheizkörper liefert, ist abhängig von

- der Bauweise,

- der Größe

- und der Zahl

der Glieder, aus denen er zusammengesetzt wurde. Dabei gilt, dass man mit baulichen Varianten auf unterschiedliche Bedürfnisse nach Wärme reagieren kann. So gelingt mit dem Einsatz unterschiedlich großer Gliederheizkörper, sowohl unterschiedlich in der Zahl der Glieder, als auch in ihrer Höhe, Breite und Tiefe, eine optimale Anpassung an den individuellen Heizwärmebedarf.

| BH x NA x BT | Leistung (75/65/20) | Leistung (70/55/20) | Leistung (55/45/20) | Heizfläche | Wasserinhalt | Gewicht |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1000 x 900 x 220 mm | 150 Watt | 120 Watt | 76 Watt | 0,480 m2/Glied | 2,300 Liter/Glied | 4,367 kg/Glied |

| 1000 x 900 x 160 mm | 115 Watt | 92 Watt | 58 Watt | 0,345 m2/Glied | 1,742 Liter/Glied | 3,275 kg/Glied |

| 1000 x 900 x 110 mm | 86 Watt | 69 Watt | 44 Watt | 0,240 m2/Glied | 1,208 Liter/Glied | 2,250 kg/Glied |

| 600 x 500 x 220 mm | 97 Watt | 77 Watt | 49 Watt | 0,285 m2/Glied | 1,508 Liter/Glied | 2,658 kg/Glied |

| 600 x 500 x 160 | 73 Watt | 59 Watt | 38 Watt | 0,205 m2/Glied | 1,158 Liter/Glied | 1,892 kg/Glied |

| 600 x 500 x 110 mm | 54 Watt | 44 Watt | 28 Watt | 0,140 m2/Glied | 0,833 Liter/Glied | 1,333 kg/Glied |

| 450 x 350 x 220 mm | 76 Watt | 61 Watt | 39 Watt | 0,210 m2/Glied | 1,250 Liter/Glied | 1,983 kg/Glied |

| 450 x 350 x 160 mm | 59 Watt | 47 Watt | 30 Watt | 0,155 m2/Glied | 0,923 Liter/Glied | 1,492 kg/Glied |

| 300 x 200 x 250 mm | 62 Watt | 49 Watt | 31 Watt | 0,160 m2/Glied | 1,075 Liter/Glied | 1,525 kg/Glied |

Wärmearten

Die bereits angesprochene Strahlungswärme ist nicht die einzige Wärmeübertragungsform, die ein Gliederheizkörper nutzt. Insofern wird die Bezeichnung Radiator ihm auch nicht unbedingt gerecht. Denn selbstverständlich überträgt er in den luftdurchströmten Bereichen seiner selbst Wärme auch mittels Konvektion. Diese Wärmeübertragungsform an den zu beheizenden Raum nimmt sogar mit der Bautiefe des Gliederheizkörpers zu, so dass sie den Strahlungswärmeanteil mit bis zu 70 Prozent deutlich übertrumpft, der entsprechend sinkt. Das kreidet man dem Gliederheizkörper übrigens häufig als Nachteil an, da Konvektionswärme von uns als wesentlich unangenehmer empfunden wird als Strahlungswärme.

Das Verhältnis der beiden Wärmearten Strahlungswärme und Konvektionswärme wird also maßgeblich von der Bauart des Gliederheizkörpers beeinflusst. Für die Verwendung von Gliederheizkörpern in sogenannten Niedertemperatur-Heizungsanlagen bedeutet das: Der Gliederheizkörper muss entsprechend groß dimensioniert werden, damit er den gewünschten Heizwärmebedarf auch problemlos liefern kann.

Preise für Glieder-Heizkörpermodelle im Überblick

Gliederheizkörper sind nicht ohne Grund so weit verbreitet. Sie sind günstig in der Fertigung und somit dort optimal eingesetzt, wo sie in großer Stückzahl als Wärmelieferant dienen müssen, zum Beispiel in großen Gebäuden wie Schulen, Verwaltungssitzen und anderen. Daher sind auch die Preise für Standard-Varianten vergleichsweise günstig. In Abhängigkeit von Maßen, Materialien, Formen und Herstellern variieren die Preise für Gliederheizkörper. Kleine Standard-Modelle gibt es bereits ab 40 bis 50 Euro pro Stück, große designte Gliederheizkörper kosten jedoch deutlich mehr.

Im Fachhandel werden die Preise häufig pro Glied angegeben, sodass insbesondere ausführende Heizungs- und Sanitärbetriebe bereits bei der Planung die Kosten genau kalkulieren können. Glieder in Standardfarben mit einer Höhe 200 bis 500 mm kosten etwa 15 bis 25 Euro. Glieder in mit Heizkörperhöhen von 500 bis 2000 mm kosten in etwa 20 bis 35 Euro. Für Sonderfarben ist mit einem Aufschlag von etwa 10 bis 20% zu rechnen.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

Weitere Heizkörper-Typen im Überblick

- Alu-Heizkörper

- Edelstahlheizkörper

- Flachheizkörper

- Gussheizkörper

- Heizleisten

- Kompaktheizkörper

- Konvektoren

- Paneelheizkörper

- Plattenheizkörper

- Planheizkörper

- Rippenheizkörper

- Röhrenheizkörper

- Sockelleistenheizung

- Ventilheizkörper