So finden Sie die günstigste Heizung

Letzte Aktualisierung: 17.06.2023

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Wie funktioniert eine hydraulische Weiche?

Was ist eine hydraulische Weiche? Welche Aufgabe erfüllt sie im Heizungskreislauf? Wie ist eine Weiche aufgebaut? Wie reguliert sie die Hydraulik? Worauf muss man beim Einsatz im Heizkreis achten?

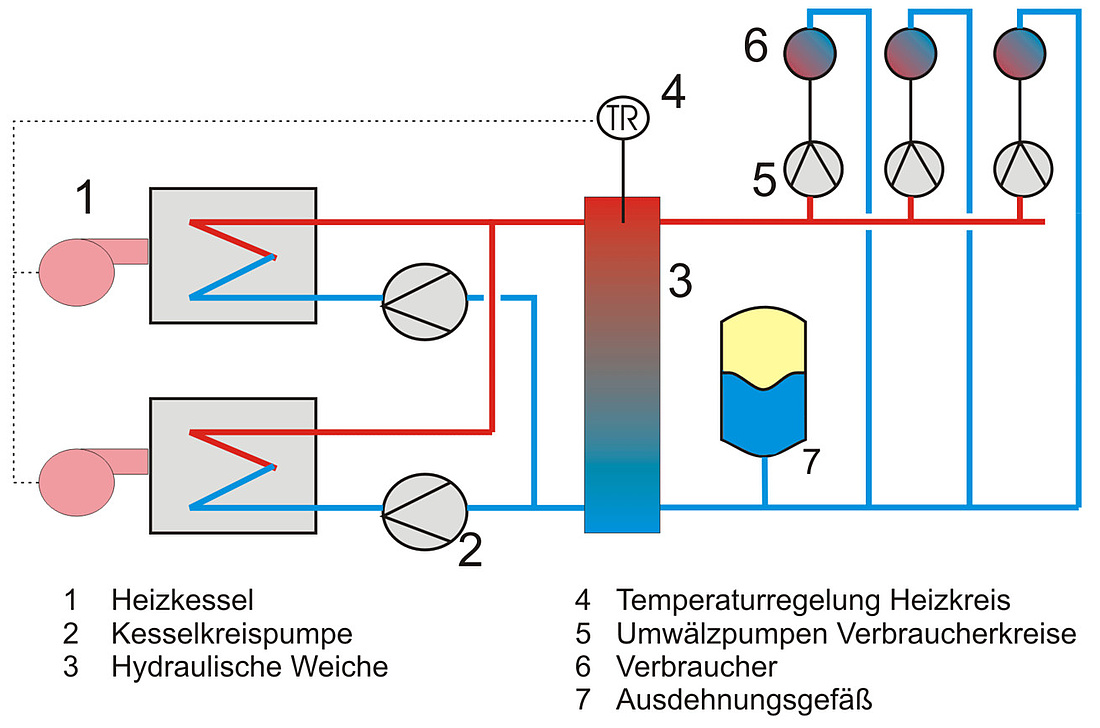

Die sogenannte hydraulische Weiche ist ein Bauteil, im einfachsten Fall eine Rohrleitung zwischen Heizkreis und Verbraucherkreis, das vor allem in Heizungsanlagen eingebaut wird. Dort hat sie die Aufgabe, den Wärmeerzeuger hydraulisch vom Wärmeverbraucher zu entkoppeln. Das ist nötig, wenn beispielsweise die Heizwassermenge, die im Heizkreislauf strömt, größer als die des Heizkessels ist. Die hydraulische Weiche hilft dann dabei, eine Unterversorgung der Wärmeverbraucher zu verhindern. Aber: Für den Einsatz einer hydraulischen Weiche ist eine extra Pumpe im Verbraucherkreis erforderlich.

Alle Inhalte im Schnell-Überblick:

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Definition und Aufgabe der hydraulischen Weiche

Eine hydraulische Weiche besteht im einfachsten Fall aus einer Rohrleitung, die zwischen dem Heizkreis und dem Verbraucherkreis sitzt. Sie verbindet sowohl die Vorläufe als auch die Rückläufe beider Systeme mit geringem Störungswiderstand, sprich: Sie schließt diese kurz. Man sagt auch, die hydraulische Weiche entkoppelt beide Systeme.

Daraus resultiert der Effekt, dass an der hydraulischen Weiche sämtliche Differenzdrücke zwischen Vorläufen und Rücklaufen annähernd dem Wert Null entsprechen. Im Fachjargon ist dann die Rede vom hydraulischen Nullpunkt. Der befindet sich genau im Mittelpunkt (vertikal) der hydraulischen Weiche.

Was heißt Entkopplung in Bezug auf eine hydraulische Weiche?

Eine hydraulische Weiche kann als eine stark überdimensionierte Primärbypassleitung oder als ein druckloser Vorverteiler angesehen werden. Ist sie optimal ausgelegt (dimensioniert), bleiben die Druckverluste zwischen Vor- und Rücklauf so klein, dass man sie getrost vernachlässigen kann. Und das genau ist dann eine vollständige hydraulische Entkopplung, die ausschließt, dass sich primär und sekundär fließende Volumenströme beeinflussen.

Was wäre, wenn keine hydraulische Weiche eingebaut wird?

Ohne hydraulische Weiche ließe sich die Entkopplung von Wärmeerzeuger und Wärmeverbraucher nicht optimal realisieren.

Der Betrieb der Heizungspumpen könnte dann unter Umständen suboptimal laufen. Das heißt, die Pumpen würden innerhalb eines ungünstigen Bereichs ihres sogenannten Kennfeldes arbeiten. Das könnte zu erhöhtem Verbrauch von Betriebsstrom und daraus resultierenden höheren Kosten (Betriebskosten) führen.

Expertenwissen: Das Kennfeld ist eine Möglichkeit, die für Bauteile wie die Heizungspumpen systemkennzeichnenden Zusammenhänge von physikalischen Größen graphisch darzustellen, zum Beispiel in einem Koordinatensystem, das für die einzelnen Größen sogenannte Kennlinien zeigt. Den Kennlinien liegen Messwerte zugrunde. Von der Grafik lassen sich nicht nur die Zusammenhänge ablesen, sondern auch quantitative Aussagen.

Zudem bestünde die Gefahr, dass die Heizung Geräusche macht, dass die sogenannte Kavitation (Bilden und Auflösen dampfgefüllter Hohlräume) auftritt. Insgesamt würde sich die Lebensdauer des Systems ohne hydraulische Weiche schlimmstenfalls spürbar verkürzen.

Überdies macht das Fehlen einer hydraulischen Weiche die individuelle Regelung der Temperatur im Verbraucherkreis kompliziert, weil die Drücke in den Sammlern von Vor- und Rücklauf stärker schwanken würden.

Aufbau und Funktionsweise einer hydraulischen Weiche einfach erklärt

In der Heizungsbautechnik wir die hydraulische Weiche mit Hilfe einer Rohrleitung realisiert, die

- senkrecht angeordnet wird und einen vergleichsweise

- großen Innendurchmesser aufweist.

Beides sorgt dafür, dass die Volumenstromdichte, die sich in der hydraulischen Weiche ergibt, relativ gering ist. Mit anderen Worten, das Heizungswasser durchströmt die hydraulische Weiche mit geringem Tempo (Fachausdruck: Fließgeschwindigkeit), denn es gilt, bei gleichbleibendem Volumen des Heizwassers hängt dessen Fließgeschwindigkeit nicht nur von den Umwälzpumpen ab, sondern auch vom Innendurchmesser der Rohre – je größer der ist, desto langsamer strömt das Heizwasser durch das Rohr.

Mischung von Vor- und Rücklauf

Da von der hydraulischen Weiche Rückläufe und Vorläufe verbunden werden, kommt es darin zu einer Temperaturschichtung. Der Grund: Kühles (Rücklauf aus dem Wärmeverteilsystem, zum Beispiel bestehend aus Verrohrung und Heizkörpern) und warmes (Vorlauf vom Wärmeerzeuger) Heizwasser besitzen unterschiedliche Dichten: Im unteren Teil der hydraulischen Weiche befindet sich demzufolge das kühlere Heizwasser des Rücklaufs, im oberen das wärmere des Vorlaufs.

Der Einsatz der hydraulischen Weiche in der Heizungsanlage macht sich wie folgt bemerkbar: Da sowohl der im Heizkreis als auch der im Verbraucherkreis umgewälzte Volumenstrom vom Betriebszustand abhängen, der aktuell herrscht, differieren sie voneinander. Infolgedessen mischen sich Teile von Vorlaufwasser und Rücklaufwasser in der Weiche. Je nachdem, welcher Volumenstrom – Vorlauf oder Rücklauf – größer ist, ergibt sich ein unterschiedliches Mischverhältnis:

- Ist aktuell der Volumenstrom der Umwälzpumpen im Heizkreis der größere, wird dem aus dem Verbraucherkreis rücklaufenden Heizwasser ein Teil des warmen Vorlaufs des Heizkreises beigemischt.

- Ist dagegen in den Verbraucherkreisen ein größerer Volumenstrom zu wälzen, dann sinkt die Vorlauftemperatur des Heizwassers auf dem Weg zu den Wärmeverbrauchern wegen der Beimischung kühleren des kälteren Rücklaufwassers.

Ziel jeder Heiztemperaturregelung ist es, die festgelegte Vorlauftemperatur zu erreichen und möglichst konstant zu halten. Damit dies unabhängig von den Einzelvolumenströmen gelingt, regelt man die Volumenströme der Heizkreispumpen so, dass sie sich in der hydraulischen Weiche so wenig wie möglich mischen. Das nimmt der Wärmeerzeuger zum Anlass, seine Leistung entsprechend anzupassen.

Große Bedeutung hat eben dieser von der hydraulischen Weiche initiierte Prozess bei Heizungen mit Brennwerttechnik. Denn ihre effiziente Höchstleistung, die auf der maximalen Nutzung der Wärme in den Abgasen beruht, setzt eine niedrige Rücklauftemperatur im Kesselkreis voraus.

Expertenwissen: Mit der in der Heizungsanlage herrschenden Temperatur ändert sich – wie oben ausgeführt – auch die Dichte des Heizwassers. Deshalb sollte man auf das Volumen in der hydraulischen Weiche achten, wenn es darum geht, die Dimensionierung von Druckhaltesystemen wie MAG (Membranausdehnungsgefäßen) vorzunehmen.

Sonderfall: Hydraulische Weiche als Verteilerweiche

Eine sogenannte Verteilerweiche kombiniert die Aufgaben der hydraulischen Weiche mit einer Verteilung. Das heißt, die Weiche besitzt extra Zu- und Abgänge zuden sich in der hydraulischen Weiche wie oben erläutert ergebenden Temperaturschichten. Der Vorteil: Wärmeerzeuger und Wärmeverbraucher können in passende Temperaturschichten einspeisen oder sich aus ihnen bedienen.

Einsatz von hydraulischen Weichen

Praktisch kommen hydraulische Weichen in Heizungsanlagen mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern mit geringem Volumen an umlaufenden Heizwasser zwingend zum Einsatz, also in Einkesselanlagen ebenso wie in Mehrkesselanlagen, um dort die Leistung optimal anzupassen.

Sie sind notwendig in Zweikreis-Anlagen, die zum Beispiel Fußbodenheizung und Heizkörper mit Wärme beschicken, und in Mehrkreisanlagen, die mehrere Heizkörperkreise haben, solange kein offener Verteiler geplant ist. Andernfalls würden sich die Pumpen gegenseitig beeinträchtigen. Auch ein hydraulischer Abgleich ist dank der hydraulischen Weiche dann möglich.

Die Notwendigkeit des Einsatzes einer hydraulischen Weiche ergibt sich aus der vergleichsweise geringen Menge an Heizwasser, die in modernen Heizungsanlagen zirkuliert. Ohne Wärmeabnahme erreicht das Heizwasser heutzutage innert kürzester Zeit seine Solltemperatur.

Damit das nicht zu unnötigem Takten des Kessels führt oder der Kessel sich gar mit einer Fehlermeldung ausschaltet, braucht das System eine hydraulische Weiche. Insbesondere dann, wenn es große Wärmeleistungen erbringen muss und nur gering gespreizt ist, was zum Beispiel bei Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen der Fall ist.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!