Piezoelektrisches Holz macht Parkettboden zum Kraftwerk

Will man mit Holz eine elektrische Spannung erzeugen, kommt der sogenannte piezoelektrische Effekt ins Spiel. Piezoelektrizität bedeutet, dass durch die elastische Verformung von Festkörpern eine elektrische Spannung entsteht. Dieses Phänomen macht sich vor allem die Messtechnik zunutze, indem sie Sensoren verwendet, die beispielsweise bei mechanischer Belastung ein Ladungssignal erzeugen.

Für derartige Sensoren werden allerdings oft Stoffe verwendet, die für den Gebrauch im biomedizinischen Bereich ungeeignet sind, etwa Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), das aufgrund des Bleis für den Einsatz auf der Haut nicht in Frage kommt. Außerdem erschwert es eine ökologische Entsorgung.

Den natürlichen piezoelektrischen Effekt von Holz nutzen zu können, bietet daher bestimmte Vorteile. Weitergedacht könnte der Effekt auch zur nachhaltigen Energiegewinnung dienen. Doch zunächst muss Holz einmal die entsprechenden Eigenschaften erhalten. Denn ohne spezielle Behandlung des Holzes entsteht bei einer mechanischen Beanspruchung nur eine sehr geringe elektrische Spannung im Verformungsprozess.

PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Konfiguriere jetzt online Deine eigene Solar-Anlage + erhalte in wenigen Minuten die besten Experten-Angebote aus Deiner Region!PV-Anlage online planen und kostenlos Angebote erhalten

Pilz verhilft Holz zu besseren piezoelektrischen Eigenschaften

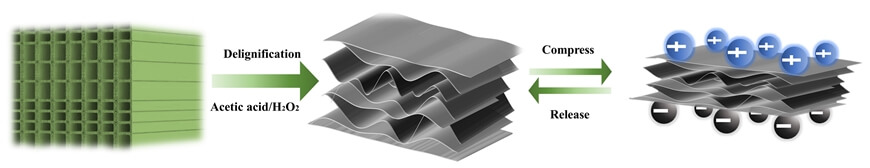

Um dieses Problem zu lösen, nutzte ein Team von Wissenschaftlern an der Empa und der ETH Zürich die Delignifizierung. Um das Holz in ein leicht verformbares Material umzuwandeln, wird dabei das Lignin, das den Baum beim wachsen stabilisiert, zumindest teilweise „herausgelöst“. Dies gelingt, indem man das Holz in eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Essigsäure einlegt.

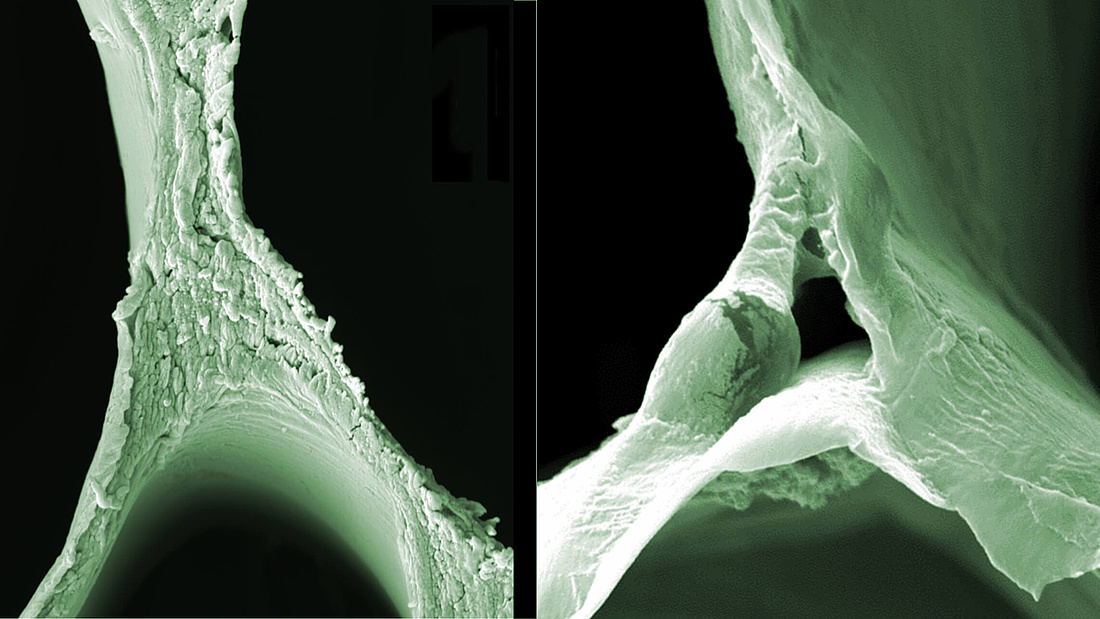

Im Säurebad wird das Lignin herausgelöst, übrig bleibt ein Gerüst aus Zelluloseschichten. Der zurückbleibende weiße Holzschwamm besteht aus übereinanderliegenden, dünnen Zelluloseschichten, die sich einfach zusammenpressen lassen und sich dann wieder in ihre ursprüngliche Form ausdehnen.

Um ohne aggressive Chemikalien auszukommen, nutzten die Wissenschaftler einen Pilz zur biologischen Delignifizierung: Der Pilz Ganoderma applanatum verursacht Weißfäulnis im Holz und baut so das Lignin und die Hemizellulose im Holz besonders schonend ab.

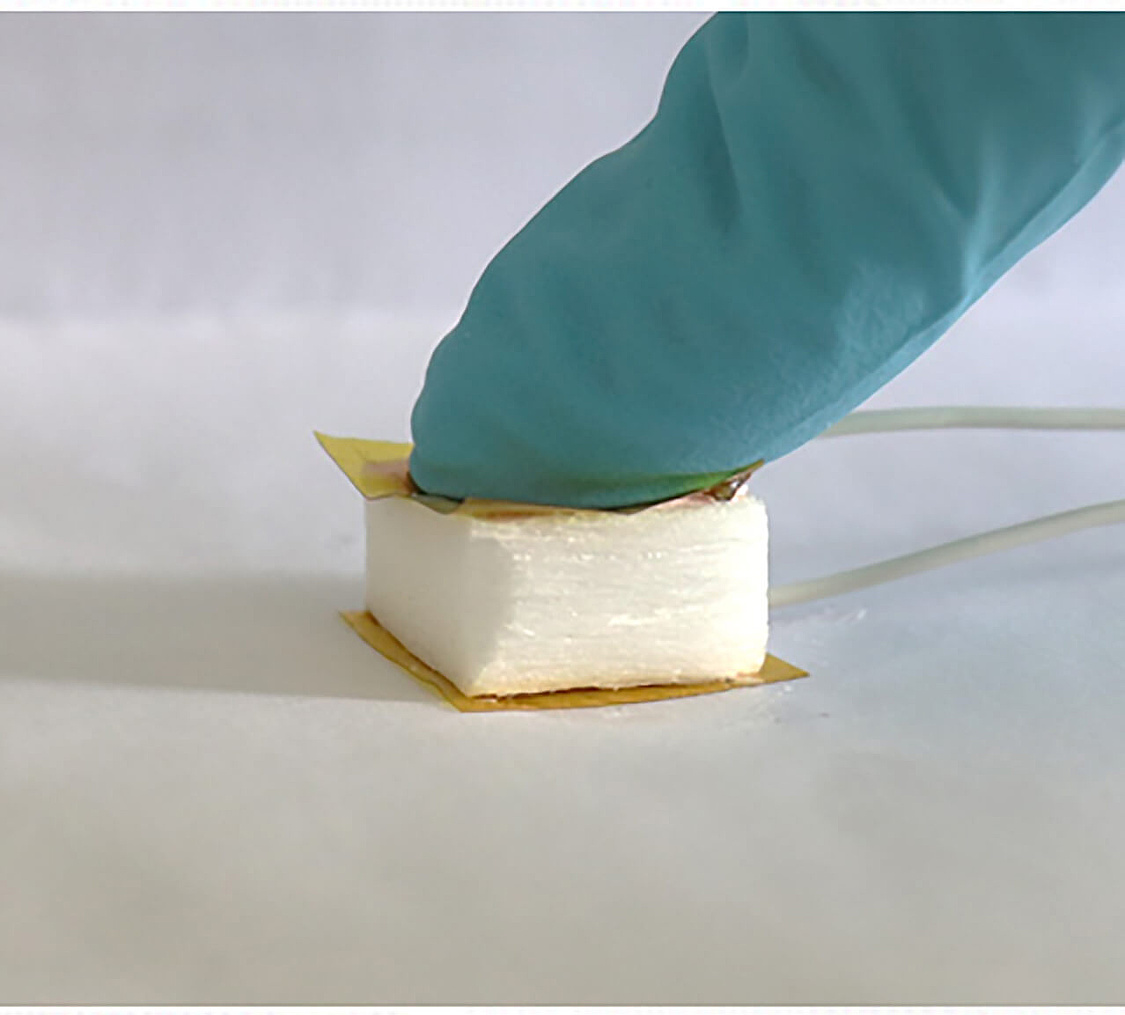

Den zurückbleibenden Testwürfel mit einer Seitenlänge von etwa 1,5 cm unterzog die Forschungsgruppe rund 600 Belastungszyklen. Das Material zeigte dabei eine erstaunliche Stabilität. Bei jeder Belastung maßen die Forscher eine Spannung von rund 0,63 Volt - eine Spannung, die für eine Anwendung als Sensor brauchbar wäre.

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Piezo-Parkettboden kann auch Trittenergie in Strom umwandeln

In weiteren Experimenten versuchte das Team, die mögliche Skalierbarkeit dieses Nanogenerators auszuloten. So konnten sie etwa zeigen, dass 30 solcher Holzklötze, wenn diese parallel mit dem Körpergewicht eines Erwachsenen belastet werden, bereits ein einfaches LCD-Display zum Leuchten bringen.

Denkbar wäre bei einer weiteren Optimierung des Prozesses auch ein funktionalisierter Parkettboden, der die Trittenergie in Strom umwandelt. Die Tauglichkeit als drucksensitiver Sensor auf der menschlichen Haut testeten die Forscher und zeigten damit, dass auch eine Anwendung im medizinischen Bereich möglich wäre.

Bis zur Nutzung des „Piezo“-Holzes als Sensor oder als stromerzeugender Parkettboden sind zwar noch einige Schritte zu tun. Doch die Vorteile eines so simplen und gleichzeitig nachwachsenden und biologisch abbaubaren piezoelektrischen Systems liegen auf der Hand und werden nun von den Wissenschaftlern der Empa und ETH Zürich in weiteren Forschungsprojekten untersucht. Auch über industrielle Anwendung sind die Forschenden bereits im Gespräch mit möglichen Kooperationspartnern.