Urbanisierung steigert Erdwärmestromdichte

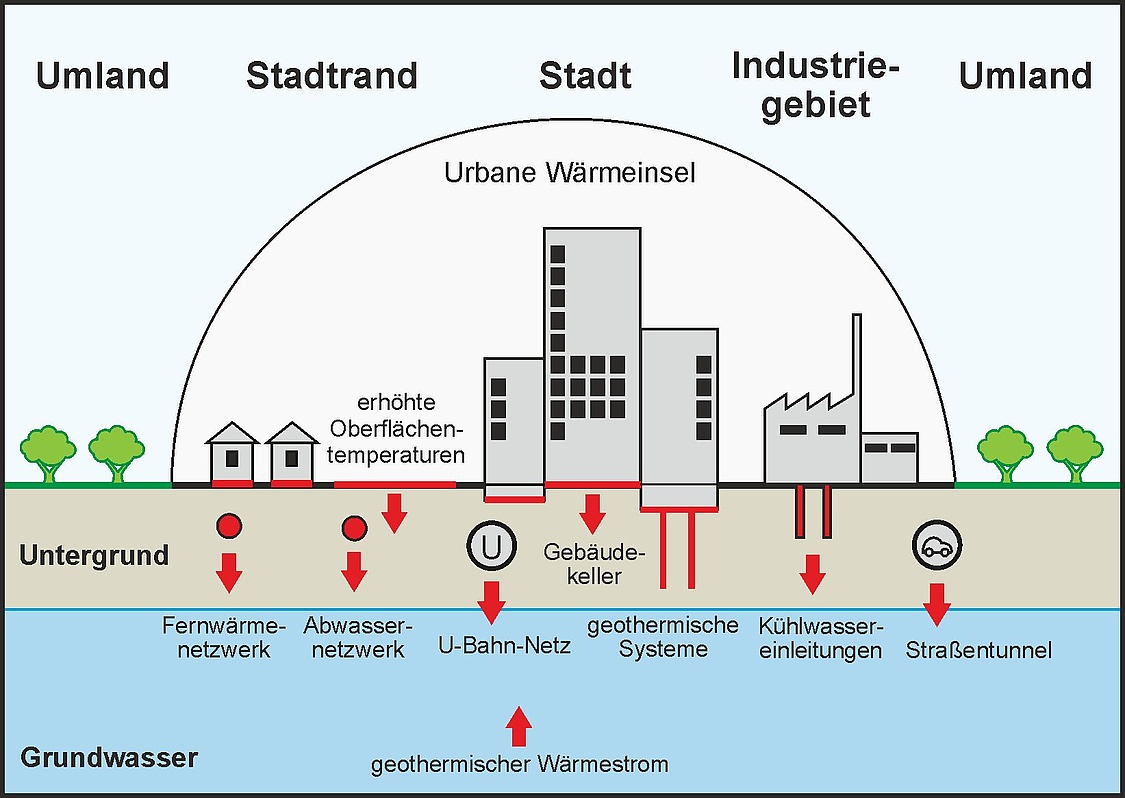

Wie Forscher des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) herausfanden, liegen die Erdwärmetemperaturen in Großstädten deutlich über denen im ländlichen Umland. Ursächlich hierfür sind die dichte Besiedlung, Flächenversiegelung, Industrie, Verkehr und fehlende Vegetation, die nicht nur zu einem urbanen Mikroklima mit erhöhten Temperaturen in der Atmosphäre führen, sondern auch zu Temperaturanomalien im Untergrund. Laut den Forschern hätte sich mit zunehmender Urbanisierung das Grundwasser in diesen Ballungsräumen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erwärmt.

Oberflächentemperaturen und Gebäudewärme erhöhen Erdwärmeströme

Woher die erhöhte Erdwärme im Untergrund von Städten genau kommt, hat Philipp Blum gemeinsam mit Kathrin Menberg und Axel Schaffitel vom KIT sowie Dr. Peter Bayer von der ETH Zürich untersucht. Die Wissenschaftler entwickelten ein analytisches Wärmestrom-Modell, um mögliche Faktoren wie Anstieg der Oberflächentemperaturen von versiegelten Flächen, Wärmeabgabe von Gebäuden, Abwasserkanälen und unterirdischen Fernwärmenetzen sowie der Einleitung von Kühlwässern zu untersuchen. Indem sie die vom Menschen verursachten Wärmeströme in den Untergrund der Stadt Karlsruhe modellierten, ermittelten die Forscher langfristige Trends der Wärmestromprozesse. Dabei ergab sich, dass vor allem die erhöhten Oberflächentemperaturen und die Wärmeabgabe von Gebäuden für den Wärmeanstieg im Untergrund verantwortlich sind.

PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Konfiguriere jetzt online Deine eigene Solar-Anlage + erhalte in wenigen Minuten die besten Experten-Angebote aus Deiner Region!PV-Anlage online planen und kostenlos Angebote erhalten

Wärmestromdichte ist um nahezu 10 Prozent gestiegen

Diese Grundwasserschichten ließen sich beispielsweise mithilfe von Erdwärmepumpen wie z. B. Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen nutzen, um Gebäude im Winter zu beheizen und im Sommer zu kühlen. Am Beispiel Karlsruhe haben die Forscher errechnet, dass die durchschnittliche Wärmestromdichte in die oberflächennahen Grundwasserschichten von 759 Milliwatt pro Quadratmeter im Jahr 1977auf 828 Milliwatt pro Quadratmeter im Jahr 2011 gestiegen ist. Diese Wärmemenge entspricht etwa einem Petajoule pro Jahr und könnte in Karlsruhe mindestens 18.000 Haushalte nachhaltig mit Wärme versorgen. So ließe sich ein Teil des wachsenden, städtischen Energiebedarfs klimafreundlich decken und somit auch der Erwärmung der Städte entgegenwirken.

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Mikrobiologie bedingt Heizen und Kühlen in gleichem Verhältnis

Doch welcher Anteil dieses theoretisch nutzbaren Erdwärmepotenzials letztlich auch technisch und wirtschaftlich nutzbar und überhaupt erschließbar ist, bleibt fraglich. Denn die Bebauungsstruktur und genehmigungsrechtliche Auflagen machen Bohrungen in Großstädten schwierig. Zudem muss berücksichtigt werden, dass das Heizen mit Wärmepumpen dem städtischen Untergrund Wärme entziehen würde, ein überwiegendes Kühlen von Gebäuden mit Erdwärme jedoch dazu führt, dass dem Untergrund noch mehr Wärme zugeführt wird. Dies wiederum könnte die Mikrobiologie im Untergrund verändern und negative Folgen für u.a. die Grundwasserqualität haben. Daher wird in Großstädten wie in Berlin bereits seit Jahren darauf geachtet, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Erdwärmeheizung und Erdwärmekühlung besteht. Derlei Restriktionen könnten die Erdwärmenutzung in Großstädten zusätzlich erschweren.