Abregelungsverluste durch 50%-Einspeisegrenze

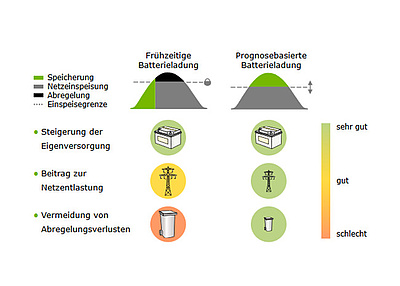

Private PV-Stromspeicher werden hauptsächlich zur Steigerung des Eigenverbrauchs eingesetzt. Die typische Betriebsstrategie sieht dabei vor, dass sobald die PV-Erzeugung den Haushaltsverbrauch übersteigt, der Speicher geladen wird. An ertragsreichen Tagen ist der Batteriespeicher dadurch meist bereits mittags vollständig geladen. Zur Einhaltung der geforderten 50%-Einspeisegrenze müsste nun die Leistungsabgabe durch Änderung der gleichstromseitigen Wechselrichterspannung gedrosselt werden. Bei einer frühzeitigen Batterieladung werden die PV-Erzeugungsspitzen an sonnigen Tagen somit nur geringfügig durch den Batteriespeicher abgefangen.

Frühzeitige und prognosebasierte Batterieladung

Im Rahmen der Studie "Effekte der 50%-Einspeisebegrenzung des KfW-Förderprogramms für Photovoltaik-Speichersysteme" der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin wurden die Auswirkungen der neuen 50%-Einspeisebegrenzung für PV-Speichersysteme analysiert. Hierzu wurde eine frühzeitige und eine prognosebasierte Batterieladung hinsichtlich der Einhaltung der geforderten Einspeisegrenze simuliert. Durch Simulationsrechnungen wurde aufgezeigt, wie sich beide Batterieladestrategien auf die Energieflüsse der PV-Speichersysteme auswirken. Im Fokus der "50%-Studie" stand dabei die Analyse der abregelungsbedingten Ertragsverluste.

Speicherladung bei hoher PV-Leistungsabgabe

Um durch Speicherung der PV-Energie um die Mittagszeit die geforderte maximale Einspeiseleistung einzuhalten und die Kappung der PV-Energie oberhalb der Einspeisegrenze durch Abregelung möglichst zu vermeiden, muss laut den Autoren der 50%-Studie Johannes Weniger, Joseph Bergner, Tjarko Tjaden und Prof. Dr. Volker Quaschning die Ladung des Batteriespeichers in Zeiten mit hoher PV-Leistungsabgabe verschoben werden. Gleichzeitig soll der Speicher wie bei der eigenversorgungsoptimierten Ladestrategie jedoch auch idealerweise vollständig geladen werden. Hierzu bedarf es eines prognosebasierten Lademanagements.

Abregelungsverluste sinken, Batterielebensdauer steigt

Die gerechneten Szenarien ergaben nun, dass durch Prognosefehler hauptsächlich an Tagen, an denen deutlich mehr überschüssige PV-Energie prognostiziert als real gemessen wurde, der PV-Stromspeichergeringfügig weniger ausgelastet wurde und so mehr Strom aus dem Netz bezogen werden musste, als wenn der Speicher einfach frühzeitig beladen wird.

Laut HTW Berlin liegt jedoch der entscheidende Vorteil der Einbindung von Prognosen in die Betriebsführung darin, dass die abgeregelte PV-Energie verringert wurde. So kann durch die Reduktion der Abregelungsverluste die eingespeiste Energiemenge deutlich gesteigert werden. Zudem führt die reduzierte Batterieladung zu einem weiteren Anstieg der Netzeinspeisung. Die prognosebasierte Betriebsstrategie trägt folglich dazu bei, weniger PV-Energie durch Abregelung zu vernichten. Neben den energetischen Vorteilen können sich prognosebasierte Betriebsstrategien auch positiv auf die Alterung der Batteriezellen auswirken.

Prognosebasiertes Laden entlastet Stromnetz

Die Wissenschaftler der HTW Berlin kommen zu dem Schluss, dass bei einer frühzeitigen Batterieladung ohne Einbindung von Prognosen, im Mittel 8% des jährlichen PV-Ertrags abgeregelt werden müssen. Mit einer vorausschauenden Ladeplanung können die Abregelungsverluste bei nahezu gleichbleibender Eigenversorgung um durchschnittlich 6 Prozentpunkte verringert werden. Durch die prognosebasierte Ladung lässt sich daher gleichzeitig ein eigenversorgungs- und netzoptimierter Speicherbetrieb realisieren. Mit der Einführung der 50%-Begrenzung wird bei einem prognosebasierten Betrieb die netzentlastende Wirkung der Solarstromspeicher somit gestärkt, wodurch sich laut HTW Berlin ein deutlich höherer Photovoltaik-Ausbau realisieren lässt.