Sie suchen einen zertifizierten Energieberater?

Letzte Aktualisierung: 15.01.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Experten-Ratgeber zum hydraulischen Abgleich einer Warmwasserheizung

- Der hydraulische Abgleich regelt die Wasservolumenströme in Heizungssystemen, um eine gleichmäßige und der Immobiliennutzung entsprechende Heizwärmeversorgung langfristig zu gewährleisten. Eine hydraulisch abgeglichene Heizung funktioniert daher deutlich energieeffizienter und spart Heizkosten.

- Ein hydraulischer Abgleich des Warmwasser-Verteilsystems insbesondere der Heizkörper ist ein sinnvolles Optimierungsinstrument auf der "warmen Seite". Neben der ökonomischen und ökologischen Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme lässt sich eine Verpflichtung zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs auch aus dem seit 2020 geltenden Gebäudeenergiegesetz (GEG) ableiten, wenngleich das GEG einen hydraulischen Abgleich gesetzlich nicht explizit vorschreibt.

- Die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs wird jedoch in der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) verpflichtend vorgeschrieben. Ohne ihn werden weder die Modernisierung noch Erneuerung von Heizsystemen durch den Staat gefördert. Durch diese Vorschrift trägt die Bundesregierung den großen Energieeinsparpotenzialen durch den hydraulischen Abgleich Rechnung.

- Die Durchführung des hydraulischen Abgleichs wird ebenfalls gefördert. 20 % der Kosten für den hydraulischen Abgleich übernimmt der Staat im Rahmen der BEG-Einzelmaßnahmen Heizungsoptimierung (BEG EM). Wichtig: Die Registrierung für die Förderung muss vor Abschluss des Vertrags für die Durchführung der Maßnahmen beim BAFA geschehen.

Inhaltsübersicht

- Ungleichmäßige Wärmeabgabe

- Unterscheidung Abgleich-Varianten

- Technische Voraussetzungen

- Berechnung der Voreinstellung

- Automatische Abgleichssysteme

- Heizkosten-Einsparungen

- Preise- und Kosten-Vergleich

- Gesetzliche Pflichten und Fördermittel

- Weitere Optimierungsmaßnahmen

- Weitere Informationen

- Häufige Fragen (FAQ)

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

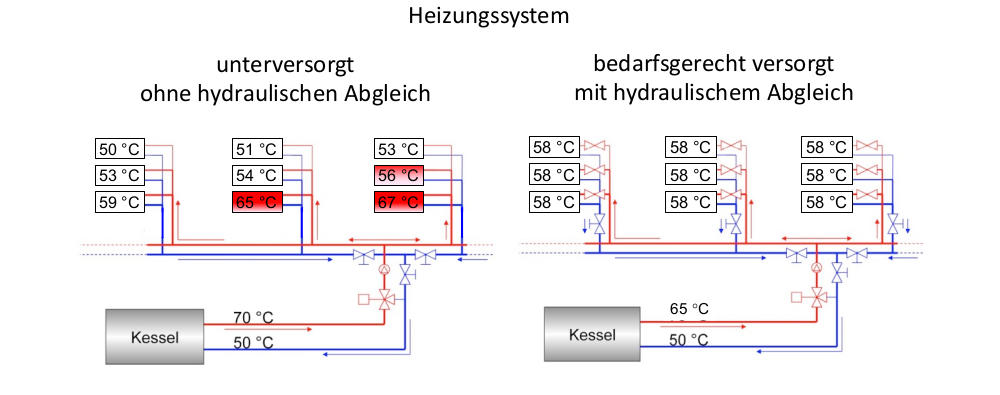

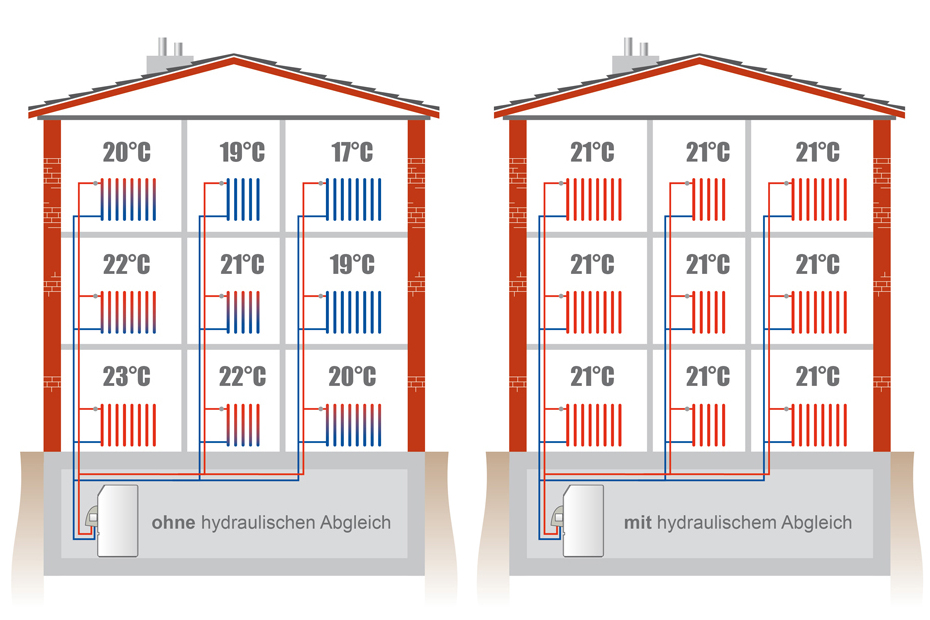

Ursachen für eine ungleichmäßige Wärmeabgabe im Immobilienbestand

Grundsätzlich sollte die durch die Heizung erzeugte Wärme bedarfsgerecht in den zu beheizenden Räumen verteilt werden. In der Realität folgt das Heizungswasser jedoch dem geringsten Widerstand, sodass es auf dem kürzesten Weg zur Heizung zurückfließt und hauptsächlich die der Umwälzpumpe nächstgelegenen Heizkörper versorgt.

Hydraulisch ungünstig gelegene Heizkörper werden daher nicht ausreichend mit Warmwasser durchströmt. Dies führt sowohl zu nicht ausreichend beheizten Räumen, die weiter entfernt von der Zentralheizung liegen, und zu überheizten Räumen in der Nähe der Heizung. Gleichzeitig deuten Fließ- und Pfeifgeräusche in den Heizkörpern darauf hin, dass die Wärme ungleich verteilt wird.

Zu kleine Umwälzpumpen, zu geringe Vorlauftemperaturen oder ein zu kleiner Wärmeerzeuger werden dann als Ursache der mangelhaften Wärmeverteilung fälschlicherweise diagnostiziert. Auf dieses Fehlurteil folgen dann meistens auch die falschen Maßnahmen: Es werden zu große Pumpen eingebaut, die Vorlauftemperatur wird überhöht und eine Überdimensionierung des Wärmeerzeugers vorgenommen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Strömungsgeräuschen führen und behebt meist nicht das Problem unterschiedlich versorgter Wohnräume.

Darüber hinaus geht ein erhöhter Energieverbrauch für die Wärmeerzeugung und für die Umwälzung des Warmwassers einher. Nur eine hydraulische Einregulierung, die für alle Heizflächen in einem Wärmeverteilungsnetz gleiche Widerstände erzeugt, kann diesen Teufelskreis beenden.

Experten-Tipp für Brauchwasser-Systeme: Auch bei einem Legionellenbefund hilft neben einer thermischen oder chemischen Desinfektion ein hydraulischer Abgleich, um langfristig einen wiederholten Befall durch ausreichend hohe Wassertemperatur im gesamten Leitungssystem (> 60°C) zu vermeiden. Dies erhöht zudem den Komfort für die Mieter und spart Wasser ein, da in den Wohnungen schneller warmes Wasser zur Verfügung steht.

Unterschiede: Statischer, dynamischer und automatischer hydraulischer Abgleich im Vergleich

Beim Abgleich des Heizungssystems unterscheidet man häufig zwischen drei Varianten, die aber nicht vollkommen trennscharf voneinander definiert werden können.

Statischer bzw. stationärer hydraulischer Abgleich

Bei einem statischen bzw. stationären hydraulischen Abgleich wird die Heizungsanlage ausschließlich mit druckabhängigen Komponenten nur für den im Durchschnitt 10 Tage im Jahr eintretenden Volllastfall optimiert.

Der statische Abgleich wird häufig in z. B. Ein-, Zwei- oder in Mehrfamilienhäusern mit kleineren Wohneinheiten vorgenommen. In größeren Wohn- und Zweckbauten ist ein statischer hydraulischer Abgleich systemgrößenbedingt nur schwierig durchzuführen.

Da die Heizwasserverteilung nur für die Maximalauslastung des Heizsystems optimiert wird, bleiben Effizienzpotenziale im Teillastfall unberücksichtigt. Zudem können im Teillastfall Fließgeräusche auftreten.

Dynamischer hydraulischer Abgleich

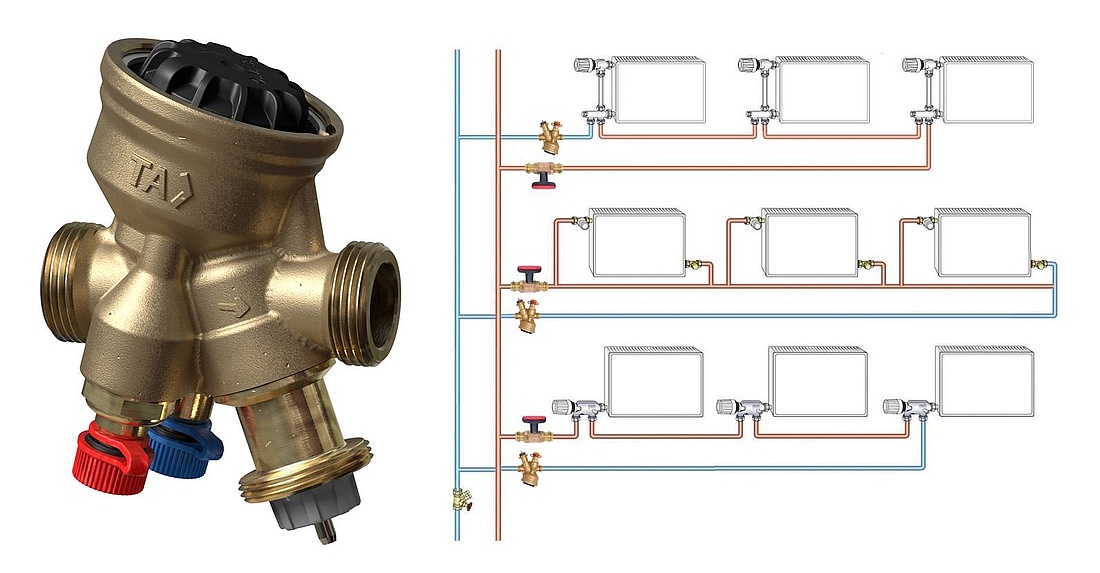

Der dynamische hydraulische Abgleich berücksichtigt demgegenüber auch den Teillastfall und wird daher auch als Weiterentwicklung des statischen hydraulischen Abgleichs bezeichnet. Mit Hilfe des dynamischen Abgleichs können nun auch größere Wohn- und Zweckbauten effizienzoptimiert abgeglichen werden.

Zum Einsatz kommen dann Strangdifferenzdruckregler oder druckunabhängige Thermostatventile, die den Druck der Wasserströme in der Heizung unabhängig von der Auslastung des Systems gebäudeweit konstant halten und Fließgeräuschen entgegenwirken.

Das Heizungssystem besitzt so auch unter wechselnden Anforderungen wie z. B. nutzerabhängigen Änderungen der Thermostateinstellungen eine deutlich höhere Energieeffizienz. Da druckunabhängige Armaturen benötigt werden, ist der Komponentenaufwand jedoch höher als beim statischen Abgleich.

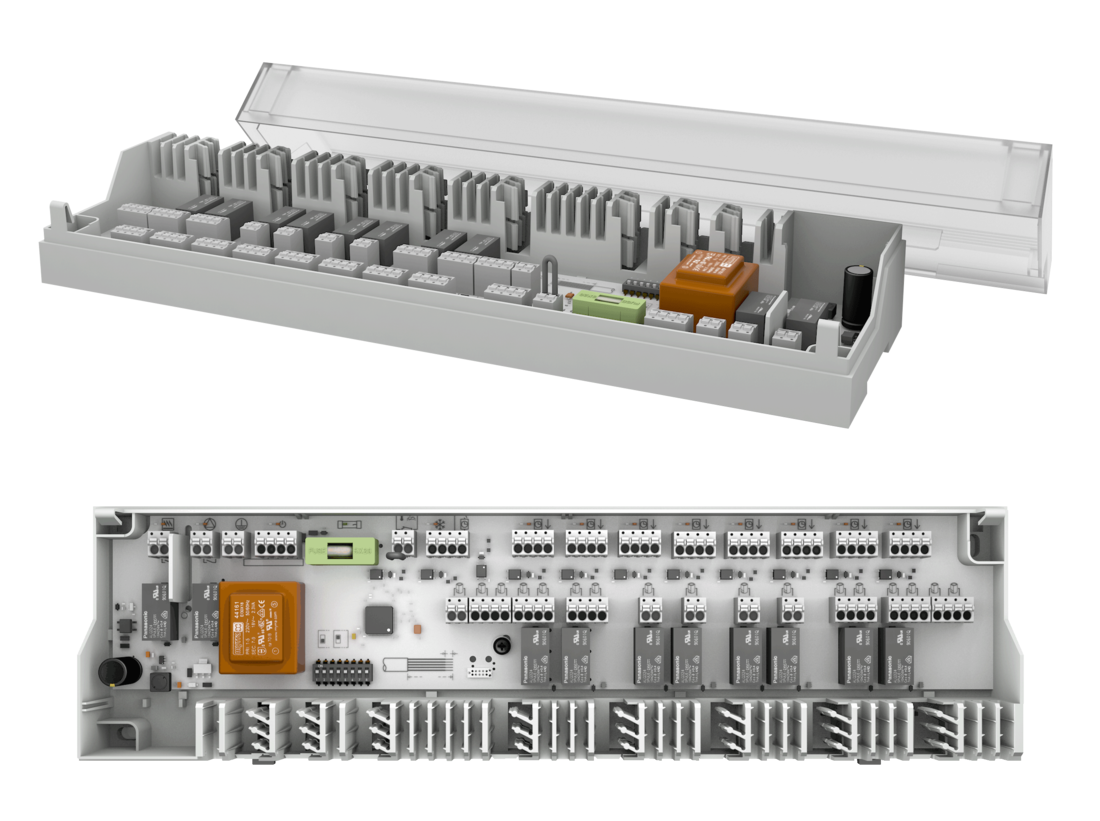

Automatischer hydraulischer Abgleich

Von einem automatischen hydraulischen Abgleich spricht man hingegen, wenn die Berechnung und Einstellung der Heizungswasserströme von einer "intelligenten", digitalen Steuerung durchgeführt werden. Zentrale Regelungsgröße ist die Raumtemperatur.

Die Steuerung berechnet dann permanent die nötigen Einstellungen, bei welchen Wasserströmen die vorgesehene Raumtemperatur erreicht wird, und justiert diese dann automatisch nach. Prinzipbedingt erfolgt die Auslegung dann für den Teillastfall.

Technisch sind dazu elektronische Thermostate bzw. Regeleinheiten sowie intelligente Steuerungssysteme, die zum jeweiligen Anlagentypus passen (Heizkörper- oder Fußbodenheizung), nötig.

Wird die Automatik mit statischen Abgleichkonzepten verbunden, errechnet sie aufgrund der druckabhängigen Armaturen nur einen Durchflusswiderstand. Bei der Verknüpfung von Automatik und dynamischem Abgleich optimiert die temperaturbasierte Steuerung hingegen auch den Betrieb der druckunabhängigen Armaturen und ermöglicht so auch eine optimale Regulierung der Massenströme im Teillastfall.

In kleineren Wohneinheiten bis etwa 20 Heizkörpern oder Heizkreisen ist so ein hydraulischer Abgleich ohne jede vorherige Berechnung möglich. Ein effizienzoptimierter hydraulischer Abgleich ist aber letzten Endes erst dann erreicht, wenn man Kalkulation und Automatik kombiniert. Daher wird für Anlagen mit mehr als 20 Heizkörpern oder -kreisen der automatische Abgleich nicht empfohlen, da die temperaturbasierte automatische Steuerung zu unzuverlässig wird.

Technische Voraussetzungen für einen Abgleich der Wärmeverteilung

Eine effiziente Heizungshydraulik basiert auf der Immobilie entsprechend eingestellten Umwälzpumpen. Diese sollten elektronisch regelbar sein und den Druck in allen Betriebsbereichen einhalten. Zudem sollte auf einen Bypass verzichtet werden, der das zuviel an Wassermenge über eine Verbindungsleitung zwischen Vor- und Rücklauf hinter der Umwälzpumpe zurückführt. Dieser erhöht nämlich nur die Rücklauftemperatur hinter dem Bypass und den Strombedarf, da der Differenzdruck in den meisten Fällen zu hoch ist.

Aber auch das Ausdehnungsgefäß muss an der richtigen Stelle eingebaut sein und einen dem Heizungssystem entsprechenden Vordruck berücksichtigen. Die Anbindungsstelle des Ausdehnungsgefäßes in die Heizungsanlage sollte dabei den Nullpunkt des Pumpenumtriebdrucks darstellen. In Anlagen mit mehreren Strängen sollte zudem über den Einbau weiterer Differenzdruckregler nachgedacht werden, um die einzelnen Anlagenabschnitte hydraulisch unabhängig voneinander zu machen.

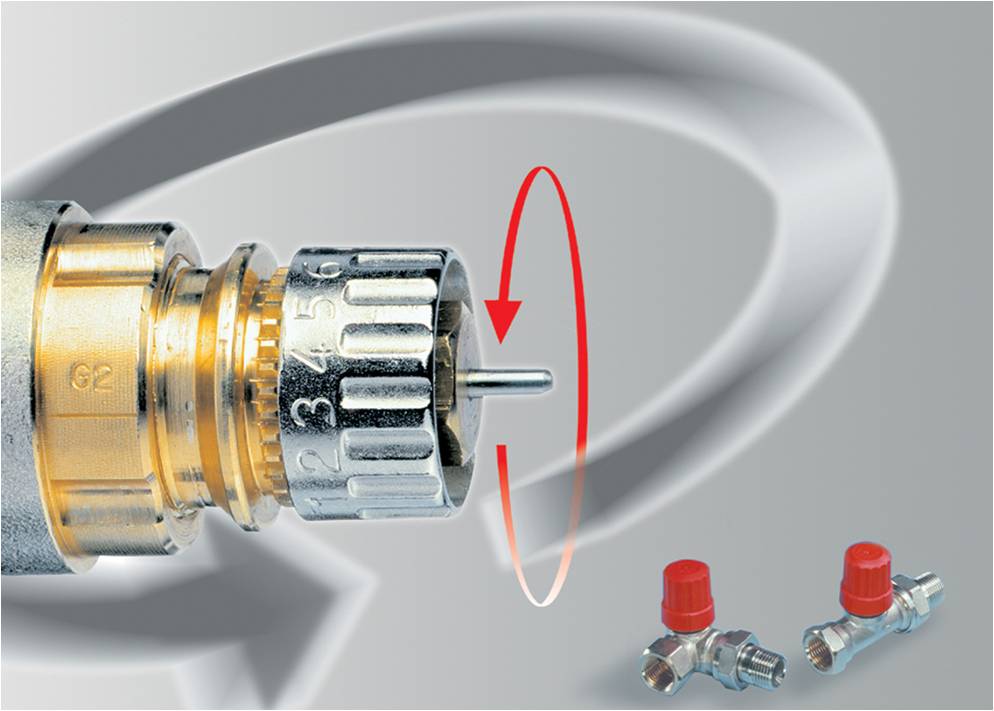

Und natürlich müssen auch die Thermostatventile einstellbar sein. Ist dies nicht möglich, so müssen oftmals nicht alle Thermostate ersetzt werden, sondern je nach Hersteller können auch nur die Ventilköpfe ausgetauscht werden. In der Regel sind die in den letzten 10 bis 15 Jahren verkauften Thermostatventile jedoch für einen hydraulischen Abgleich voreinstellbar.

Vorgehen beim Berechnen der Voreinstellungswerte

Vor Durchführung eines hydraulischen Abgleichs müssen die Anlagen- und Betriebsdaten der abzugleichenden Heizungsanlage erhoben werden. Daher sollte zunächst in Erfahrung gebracht werden, welche Auslegungstemperatur als Grundlage der Heizungsdimensionierung diente. Die Erfahrung zeigt dabei, dass im Heizungsbestand 3/4 aller Systeme mit 70/55 oder sogar 90/70 ausgelegt wurden und die Heizkörper zudem weit überdimensioniert sind.

Zudem muss berücksichtigt werden, dass alte Heizungsanlagen meist größere Leitungsquerschnitte haben und somit weniger Druckverluste in den Rohren als neue Anlagen mit geringen Leitungsquerschnitten und hohen Leitungsdruckverlusten. Darüber hinaus muss natürlich die Umwälzpumpeneinstellung, der jeweilige Raumwärmebedarf und die Durchflusswassermenge des Thermostatventils in den einzelnen Voreinstellbereichen mit dem anliegenden Pumpenvordruck mit einbezogen werden.

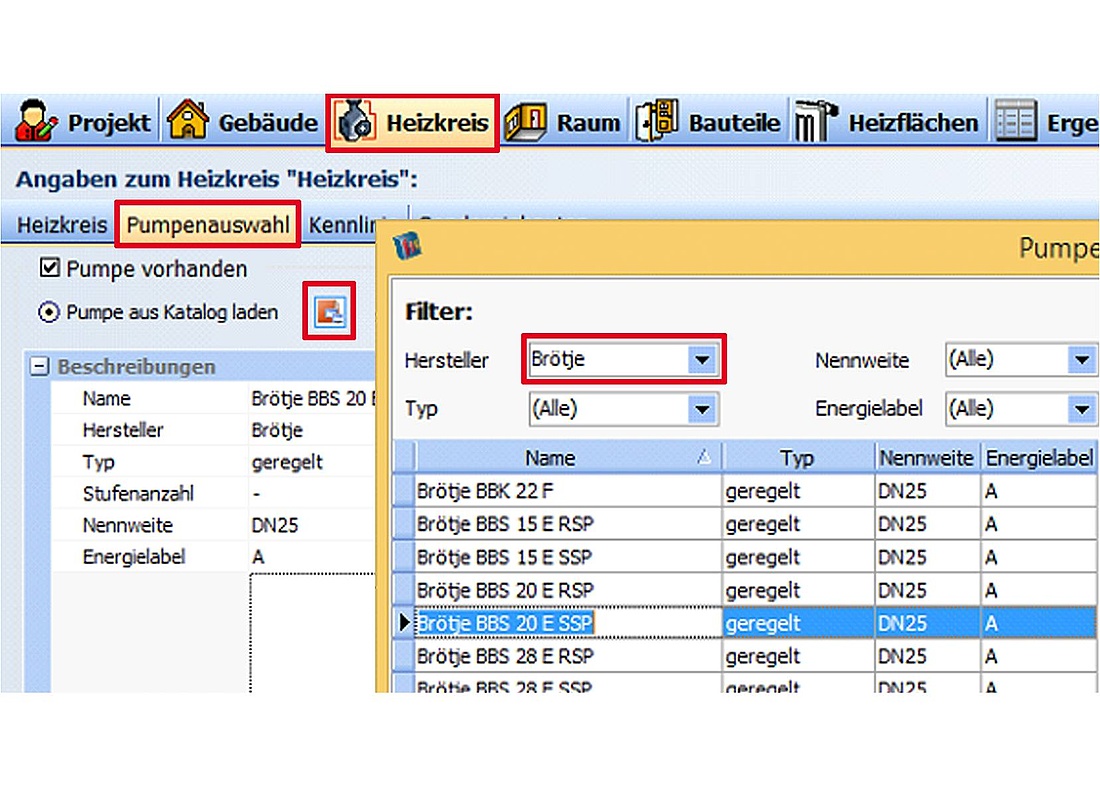

Falls einzelne Werte nicht zu ermitteln sind, so kann durchaus mit Näherungswerten eine Berechnung der für einen Heizkörper benötigten Wassermenge und eine optimale Voreinstellung des Thermostatventils erfolgen. Alle Ventilhersteller als auch einige Hersteller von Umwälzpumpe bieten zur Berechnung der Voreinstellungen EDV-Programme, Schieberegler oder auch Apps an, mit dem die Werte für den hydraulischen Abgleich sogar per Smartphone vor Ort berechnet werden können.

Berechnungsbeispiel: Legt man einen Wärmebedarf von 100W/m2, eine durchschnittliche Fensterfläche und -qualität und durchschnittliche Außenwände zu Grunde, so ergibt sich bei einer Raumgröße von 20 m2 ein Raumwärmebedarf von 2000 Watt. Ist die Heizkurve nach 90/70 eingestellt, so resultiert ein Durchflusswassermengenbedarf von ca. 0,1 m3/h. Ist die Pumpe auf 2 m eingestellt, so ergibt sich für ein Ventil in den Größen von 3/8" bis 3/4" ein Voreinstellwert 3,5.

Zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs waren bei einer Einzelmaßnahme zwei Verfahren zulässig.

- Das sogenannte Verfahren A ist ein Näherungsverfahren, bei dem die relevanten Werte überschlägig ermittelt werden. Dabei sind bei der Einhaltung der technischen Randbedingungen die in den Heizkörpern enthaltenen voreingestellten Ventile ausreichend. Dieses Vorgehen war jedoch bis zum 31.12.2016 befristet und nur zulässig beim Austausch oder Optimierung einer Heizungsanlage als Einzelmaßnahme.

- Seitdem wird bei einer Einzelmaßnahme nur noch eine Softwareberechnung, das Verfahren B, anerkannt. Das Verfahren B wird erforderlich bei nachträglichen Maßnahmen zur Wärmedämmung gemäß den technischen Mindestanforderungen der KfW und ist bei der Bestätigung für ein KfW-Effizienzhaus schon heute Voraussetzung.

| Verfahren A | Verfahren B | Neubau Effizienzhaus | Sanierung Effizienzhaus |

|---|---|---|---|

| Ermittlung der Heizflächendurchflüsse anhand einer abgeschätzten Heizlast (z. B. nach Baualtersklasee (W/m2) oder installierter Heizflächengröße) | Raumweise Heizlastberechnung in Anlehnung an DIN EN 12831 inkl. Relevanter Beiblätter. Vereinfachungen sind möglich (z. B. U-Werte nach Typologien) | Raumweise Heizlastberechnung, z. B. nach DIN EN 12831 inkl. Beibl. 1 | Raumweise Heuzlast in Anlehnung an die DIN EN 12831 (U-Werte aus Effizienzhausnachweis sind zu verwenden) |

| Thermostatventile mit konventioneller Voreinstellung: Ermittlung der Voreinstellung mittels Heizflächendurchfluss und Annahme eines Differensdruckes | Heizflächenauslegung: Berechnen der Heizflächendurchflüsse in Abhängigkeit der geplanten Vor- und Rücklauftemperaturen und der Heizflächengrößen | Heizflächenauslegung: Berechnen der Heizflächendurchflüsse in Abhängigkeit der geplanten Vor- und Rücklauftemperaturen und der Heizflächengrößen | Heizflächenauslegung: Berechnen der Heizflächendurchflüsse in Abhängigkeit der geplanten Vor- und Rücklauftemperaturen und der Heizflächengrößen |

| Thermostatventile mit automatischer Durchflussberechnung: Voreinstellwert = ermittelter Heizflächendurchfluss | Ermittlung (in der Regel durch Rohrnetzberechnung) der Voreinstellwerte der Thermostatventile, Pumpenförderhöhe, Gesamtdurchfluss, ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen und/ oder Differenzdruckreglern und Optimierung der Vorlauftemperatur bei Heizflächen im Bestand | Ermittlung (in der Regel durch Rohrnetzberechnung) der Voreinstellwerte der Thermostatventile oder Regulierventile bei Flächenheizungen, Pumpenförderhöhe, Gesamtdurchfluss, ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen und/ oder Differenzdruckreglern | Ermittlung (in der Regel durch Rohrnetzberechnung) der Voreinstellwerte der Thermostatventile, Pumpenförderhöhe, Gesamtdurchfluss, ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen und/ oder Differenzdruckreglern und Optimierung der Vorlauftemperatur bei Heizflächen im Bestand |

| Überschlägige Ermittlung von Systemtemperatur, Pumpenförderhöhe, Gesamtdurchfluss, ggf. Einstellwerte von Strangarmaturen und/ oder Differenzdruckregler | Wenn große Teile der Alt-Installation des Rohrnetzes im nicht sichtbaren Bereich liegen, ist eine Ermittlung der Voreinstellwerte durch Annahme von Rohrlängen und Nennweiten möglich | Wenn große Teile der Alt-Installation des Rohrnetzes im nicht sichtbaren Bereich liegen, ist eine Ermittlung der Voreinstellwerte durch Annahme von Rohrlängen und Nennweiten möglich. |

| Besonderheiten beim Nachweis des hydraulischen Abgleichs bei Einrohrheizungen |

|---|

| Ermittlung der einzelnen Einrohr-Heizkreisdurchflüsse gemäß Heizlastberechnung. |

| Abgleich der Einrohr-Heizkreise mittels Durchflussbegrenzung oder Durchflussregelung und Rücklauftemperaturbegrenzung. |

| Ermittlung der notwendigen Pumpoenförderhöhe und des Gesamtdurchflusses |

| Einstellung der Heizungs-Umwälzpumpen |

| Freiliegende Rohre sind auch im beheizten Bereich zu dämmen |

| Besonderheiten beim Nachweis des hydraulischen Abgleichs bei Fußbodenheizungen |

|---|

| Die einzelnen Heizkreise müssen mit voreinstellbaren Abgleicharmaturen, Durchflussmengenmessern oder Durchflussreglern/ -begrenzern versehen sein. |

Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Lösungen zum automatischen Abgleich der Heizungshydraulik

Bei mechanischen Thermostatventilen ist für den hydraulischen Abgleich eine Ventilvoreinstellung notwendig. Da in Bestandsbauten üblicherweise keine voreinstellbaren Ventile montiert sind, müssen beim Heizungstausch meist die Ventile an allen Heizkörpern ausgetauscht werden. Für den Kunden bedeutet dies weitere Kosten, die zu den Kosten für den eigentlichen hydraulischen Abgleich hinzukommen.

Alternativ gibt es am Markt auch verschiedene Lösungen, mit denen Heizungssysteme automatisch abgeglichen werden können, ohne, dass der Handwerker voreinstellbare Ventile einbauen, die Ventileinstellungen berechnen und einstellen muss. Wir haben Ihnen im Folgenden die interessantesten am Markt verfügbaren Lösungen für die automatische Durchführungen eines hydraulischen Abgleichs aufgeführt:

Danfoss Smart Heating Systeme Eco, Link und Icon

Beim von Danfoss entwickelten automatischen hydraulischen Abgleich übernimmt das Smart Heating System die Berechnung und Voreinstellung der Durchflüsse. Es erfasst raumspezifische Aufheizzeiträume und stellt durch Regelung der Durchflussmengen sicher, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort stets die richtige Warmwassermenge vorhanden ist. Die Lösung kann selbst ältere bestehende Zweirohrsysteme und Fußbodenheizungen zuverlässig hydraulisch abgleichen. Mit Danfoss Eco können bis zu 20 freistehende Heizkörper, mit Danfoss Link bis zu 20 freistehende und verdeckte Heizkörper und mit Danfoss Icon 24V und/oder Funk bis zu 20 Heizkreise in Fußbodenheizungen hydraulisch abgeglichen werden.

herotec Basisstation Alpha Direct Balance für Fußbodenheizungen

Die Basisstation Alpha Direct Balance von herotec bietet einen automatischen hydraulischen Abgleich einer Fußbodenheizung. Die Alpha Direct Balance Basisstation koppelt dazu zeitweise einzelne Heizzonen aus, um einen automatischen Lastenausgleich durchzuführen. Der Regelalgorithmus erzielt im Vergleich zum herkömmlichen hydraulischen Abgleich ein gleichwertiges Ergebnis. Die Basisstation ist für maximal 8 Raumregler mit bis zu 17 Stellantrieben ausgelegt und passt zu allen bekannten Reglern und Stellantrieben. Die Installation bedarf keiner Initialisierung oder Kalibrierung. Innerhalb von 30 Minuten erfolgt die Inbetriebnahme nach automatischer Algorithmus-Analyse, Erkennung der einzelnen Zyklen und Lastenverteilung.

Homematic IP Heizkörperthermostate

Mit den Homematic IP Heizkörperthermostaten eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo lassen sich Heizkörper dynamisch und adaptiv abgleichen. Durch die integrierten Regelalgorithmen erfolgt der Abgleich am Heizkörper automatisiert, ohne dass dazu eine Konfiguration notwendig ist. Durch die dynamische Anpassung des Durchflusses jedes Heizkörpers an den realen Wärmebedarf des jeweiligen Raums ist die Heizung immer effizient eingestellt.

IMI Hydronic Regel- und Einregulierventil für Einrohr-Heizungen

Mit dem druckunabhängigen Regel- und Einregulierventil TA-Compact-P von IMI Hydronic Engineering lassen sich Einrohr-Heizungsanlagen automatisch hydraulisch abgleichen. Das Ventil wird einfach in den Einrohrringen eines bestehenden Systems nachgerüstet. Es übernimmt dabei die Funktion eines automatischen Durchflussreglers und sorgt dafür, dass sämtliche Ringe exakt die für die Versorgung der angeschlossenen Heizkörper benötigte Wassermenge erhalten. Komplexe Berechnungen oder detaillierte Kenntnisse des Rohrleitungssystems sind hierzu nicht erforderlich. » "Automatischer hydraulischer Abgleich in Einrohr-Heizungen"

Heizkosten-Einsparungen durch abgeglichene Heizungen

Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlagen arbeiten effizient und wirtschaftlich. Sie sparen Energie und erhöhen den Heizkomfort. So kann sich die Wärme gleichmäßig im ganzen Haus verteilen. Die Heizungspumpe benötigt weniger Strom und der Wärmeerzeuger weniger Öl und Gas. Je nach Fall, lassen sich mit dieser Maßnahme zwischen 10 und 20 Prozent Energie im Jahr einsparen. Und natürlich sinkt der CO2-Ausstoß.

| Ein-Rohr-System | Temperaturschwankung | Zwei-Rohr-System | Temperaturschwankung |

|---|---|---|---|

| kein hydraulischer Abgleich | 0,7 K | kein hydraulischer Abgleich | 0,6 K |

| je Kreis statisch abgeglichen | 0,4 K | Abgleich statisch je Heizkörper/Heizfläche ohne Gruppenabgleich | 0,3 - 0,4 K |

| je Kreis dynamisch abgeglichen (z.B. mit automatische Durchflussbegrenzern) | 0,3 K | Abgleich statisch je Heizkörper/Heizfläche und Gruppenabgleich statisch (z.B. mit Strangregulierventil) | 0,2 - 0,3 K |

| je Kreis dynamisch abgeglichen (z.B. mit automatischen Durchflussbegrenzern) und in Abhängigkeit von seiner Belastung dynamisch geregelt (z.B. Rücklauftemperaturbegrenzung) | 0,2 K | Abgleich statisch je Heizkörper/Heizfläche und Gruppenabgleich dynamisch (z.B. mit Differenzdruckregler) | 0,1 - 0,2 K |

| je Kreis dynamisch abgeglichen (z.B. mit automatischen Durchflussbegrenzern) und in Abhängigkeit von seiner Belastung dynamisch geregelt (Spreizung) | 0,1 K | Abgleich dynamisch je Heizkörper/Heizfläche (z.B. mit automatischen Durchflussbegrenzern / Differenzdruckreglern) | 0,0 K |

So kann mit angepasstem Volumenstrom und Rücklauftemperaturen z. B. der Wirkungsgrad einer Wärmepumpeum den Faktor 2 gesteigert, aber auch der energieeffiziente Einsatzder Brennwerttechnik erreicht werden. Der Abgleich ist daher eine ökonomische und gesetzliche Notwendigkeit.

Das Einsparpotential ist jedoch stark abhängig vom energetischen Zustand und der Größe des Gebäudes. In der Regel gilt:

- Je neuer ein Gebäude ist, desto mehr Heizenergie kann durch einen Hydraulischen Abgleich eingespart werden.

- In ausgedehnten Rohrleitungsnetzen spielt der hydraulische Abgleich tendenziell eine größere Rolle als in kleinen Netzen.

Der mögliche Einsparbereich liegt etwa zwischen 5 Prozent bei alten, unsanierten Gebäuden und bis 10 Prozent und mehr bei neueren und energetisch sanierten Gebäuden. Durchschnittlich beträgt die Primärenergieeinsparung bei Gebäuden, in denen der Hydraulische Abgleich durchgeführt wurde, 8kWh/m2a – entsprechend 0,8 m3 Erdgas/m2a oder 0,8 l Heizöl/m2a.

Besonders effektiv ist ein dynamischer hydraulischer Abgleich je Heizkörper mit Einbau dynamischer Heizkörperventile und neuer Thermostatköpfe. Dies ist eines der Ergebnisse der 2022 vom iTG Dresden veröffentlichten Studie "Energetische Einsparpotentiale und wirtschaftliche Bewertung des hydraulischen Abgleiches für Anlagen der Gebäudeenergietechnik".

| Abgleich-Variante | Heizsystem | EFH-Altbau (bis 2001) | EFH-Neubau (2002 - 2008) | MFH-Altbau (bis 2001) | MFH-Neubau (2002 - 2008) |

|---|---|---|---|---|---|

| statischer hydraulischer Abgleich je Heizkörper und Gruppenabgleich statisch, vorhandene TRV (und im MFH Strangregulierventile) werden nur eingestellt | Brennwertkessel + Heizkörper | 5,0 kWh/m2a | 6,0 kWh/m2a | 8,0 kWh/m2a | 9,0 kWh/m2a |

| Fernwärme + Heizkörper | 7,0 kWh/m2a | 8,0 kWh/m2a | |||

| statischer hydraulischer Abgleich je Heizfläche (Flächenheizungen) | Wärmepumpe + Fußbodenheizung | 2,5 kWh/m2a | |||

| Fernwärme + Fußbodenheizung | 5,0 kWh/m2a | ||||

| statischer hydraulischer Abgleich je Heizkörper und Gruppenabgleich statisch mit Einbau neuer Ventile/TRV (und im MFH neue Strangregulierventile) | Brennwertkessel + Heizkörper | 9,0 kWh/m2a | 10,0 kWh/m2a | 11,0 kWh/m2a | 12,0 kWh/m2a |

| Fernwärme + Heizkörper | 10,0 kWh/m2a | 11,0 kWh/m2a | |||

| statischer hydraulischer Abgleich je Heizkörper (Ventil/TRV vorhanden) und Gruppenabgleich dynamisch mit Einbau neuer Strangdifferenzdruckregler | Brennwertkessel + Heizkörper | 11,0 kWh/m2a | 12,0 kWh/m2a | ||

| Fernwärme + Heizkörper | 10,0 kWh/m2a | 11,0 kWh/m2a | |||

| dynamischer hydraulischer Abgleich je Heizkörper mit Einbau dynamischer Heizkörperventile und neuer Thermostatköpfe | Brennwertkessel + Heizkörper | 13,0 kWh/m2a | 14,0 kWh/m2a | 15,0 kWh/m2a | 16,0 kWh/m2a |

| Fernwärme + Heizkörper | 14,0 kWh/m2a | 15,0 kWh/m2a |

Preise und Kosten für einen hydraulischen Abgleich im Vergleich

Pauschalpreise lassen sich für einen hydraulischen Abgleich nicht nennen, da es dabei sowohl auf die Anzahl der abzugleichenden Heizkörper als auch auf eine Vielzahl weitere Faktoren ankommt:

- Zeitaufwand der wärmetechnischen und hydraulischen Vorberechnungen

- Zeitaufwand für die hydraulischen Einstellungen am Heizungssystem

- Material- und Arbeitskosten für Änderungen an den Ventilen

- Zusatzkosten für Lieferung und Montage einer neuen Umwälzpumpe

Je nach dem Umfang der für einen hydraulischen Abgleich notwendigen Arbeiten resultieren Kosten für ein Einfamilienhaus von 300 bis zu 1200 Euro. In nachfolgender Tabelle zeigen wir beispielhaft, wie sich die einzelnen Kosten am Beispiel eines Einfamilienhauses zusammensetzen können.

| Kostenposition | Preise |

|---|---|

| Datenaufnahme, Berechnung der Heizlast und der Voreinstellungswerte sowie das Einstellen der Thermostatventile, der Pumpe und der Regelung | 300 bis 500 Euro |

| Nachrüstung der Heizkörper mit voreinstellbaren Thermostatventilen | 300 bis 400 Euro |

| Einbau einer stromsparenden Hocheffizienzpumpe | 250 bis 300 Euro |

Gesetzliche Pflichten und Voraussetzung für staatliche Fördermittel

Die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs wird in der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) verpflichtend vorgeschrieben. Ohne ihn werden die Modernisierung oder Erneuerung von Heizsystemen durch den Staat nicht gefördert.

Lässt man einen hydraulischen Abgleich durchführen, so wird dieser im Rahmen der BEG-Einzelmaßnahmen Heizungsoptimierung (BEG EM) mit 15 % der Kosten vom Staat bezuschusst. Die Registrierung für die Förderung muss vor Abschluss des Vertrags für die Durchführung der Maßnahmen beim BAFA geschehen.

Das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen liegt bei 300 Euro brutto. Bei Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme als Teil eines im Förderprogramm Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude geförderten individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 % möglich.

Hintergrund: Seit dem 01.08.2016 förderte die Bundesregierung den Einbau von Hocheffizienzpumpen und die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs innerhalb des Programms „Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen Abgleich“. Sowohl als Einzelmaßnahme als auch als Kombination beider Maßnahmen wurden bei Altbauten 30% der Kosten als Zuschuss vom BAFA erstattet. Die BEG EM Heizungsoptimierung ersetzte 2021 die Richtlinie zur Förderung der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen Abgleich vom 13.07.2016. Seit dem 01.01.2021 können Sie im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) einen Antrag für einen hydraulische Abgleich stellen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen. Der Zuschuss beträgt nun nur noch 15% - im Falle eines iSFP 20% - der förderfähigen Kosten. Das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen liegt bei 300 Euro.

Weitere Maßnahmen zur Optimierung der Heizwärmeverteilung und -abgabe

Ein Hydraulischer Abgleich in einer Heizungsanlage ist sinnvoll und wichtig für

- die optimale Verteilung der Wassermenge auf die einzelnen Heizkörper oder die Bereiche der Fußbodenheizung,

- die Reduzierung der maximal erforderlichen Pumpenleistung,

- die Vermeidung von Strömungsgeräuschen in den Heizkörperventilen,

- die Absenkung der Rücklauftemperatur zur Verbesserung des Brennwerteffektes und

- die ideale Betriebsweise der Wärmeverteilung, was insbesondere für den Einsatz einer Wärmepumpe eine grundsätzliche Voraussetzung ist.

Dennoch sollte er aber nicht überschätzt werden. In Heizungsanlagen, die mit Thermostatventilen auch ohne Voreinstellung ausgerüstet sind, entsteht letztlich durch das sinnvolle und bedarfsgerechte Heizverhalten der Nutzer auch eine abgleichende Hydraulik.

Insbesondere nach einer Heizungssanierung muss auch nach dem hydraulischen Abgleich weiter optimiert werden: Aufgrund vieler unbekannter und angenommener Kennwerte (Wärmedurchgangskoeffizient des Mauerwerks, überschlägige Heizlast, Rohrreibungsverluste und Rohrlängen, geschätzte Überdimensionierungsfaktoren der Heizkörper) sollte das Temperaturniveau langsam und sukzessive bei unterschiedlichen Lastzuständen gesenkt werden. Dies erfolgt durch den Anlagenbetreiber mit der Anpassung der Heizkurve über die Steilheit und die Parallelverschiebung.

Sanierungsprofis in Ihrer Nähe finden!

In wenigen Minuten Festpreis-Angebote für eine Dachsanierung, neue Fenster & Dämmung anfordern!Jetzt Preise vergleichen!

Weitere Informationen über den hydraulischen Abgleich

- Förderprogramme & Zuschüsse

- Formular für hydraulischen Abgleich

- Kosten für Ein- und Mehrfamilienhäuser

- Berechnung der Einstellungen

- Abgleich einer Fußbodenheizung

- Herstellerspezifischer Abgleich

- KfW-Förderung und Zuschüsse

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist ein hydraulischer Abgleich?

Wasser fließt eher durch kurze und dicke statt durch lange und dünne Heizungsrohre. Dadurch kann es sein, dass Zimmer, die vom Heizkessel weiter entfernt sind, zu wenig Heizwasser abbekommen. Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass durch alle Heizkörper die richtige Wassermenge fließen kann. Die Vorlauftemperatur kann so abgesenkt und Energie eingespart werden.

Wie unterscheidet sich der statische vom dynamischen Abgleich?

Bei einem statischen bzw. stationären hydraulischen Abgleich wird die Heizungsanlage ausschließlich mit druckabhängigen Komponenten nur für den im Durchschnitt 10 Tage im Jahr eintretenden Volllastfall optimiert. Der dynamische hydraulische Abgleich berücksichtigt demgegenüber auch den Teillastfall. Zum Einsatz kommen dann Strangdifferenzdruckregler oder druckunabhängige Thermostatventile, die den Druck der Wasserströme in der Heizung unabhängig von der Auslastung des Systems gebäudeweit konstant halten und Fließgeräuschen entgegenwirken.

Wann ist der hydraulische Abgleich Pflicht?

Seit 01. Oktober 2022 ist ein hydraulischer Abgleich bei Gasheizungen in Wohngebäuden ab sechs Wohneinheiten sowie Firmen und öffentlichen Gebäuden ab 1.000 m2 beheizter Fläche Pflicht. Der Abgleich muss in Wohngebäuden ab zehn Wohneinheiten bis zum 30. September 2023 erfolgen, in Häusern ab sechs Einheiten bis 15. September 2024.

Was kostet ein hydraulischer Abgleich?

Für ein Einfamilienhaus muss man für einen hydraulischen Abgleich mit etwa 800 bis 1.000 Euro. Im Preis enthalten sind: die Datenaufnahme. die Berechnung der Heizlast und der Voreinstellungswerte. das Einstellen der Thermostatventile, der Pumpe und der Regelung durch eine Heizungsfachkraft. Neue Ventile etc. muss extra berechnet werden.