So finden Sie das beste Wärmepumpen-Angebot

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Wärmepumpen-Technik, Auslegung & Förderung

So setzen Sie Wärmepumpen mit Erdwärme, Luftwärme und Grundwasserwärme effizient und wirtschaftlich zur Heizwärmeerzeugung ein.

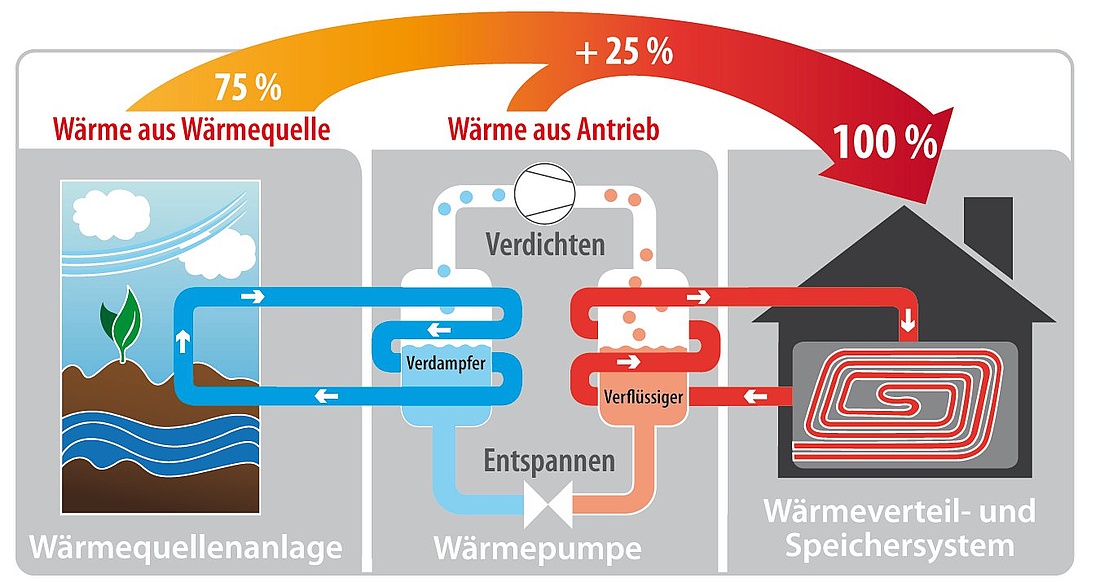

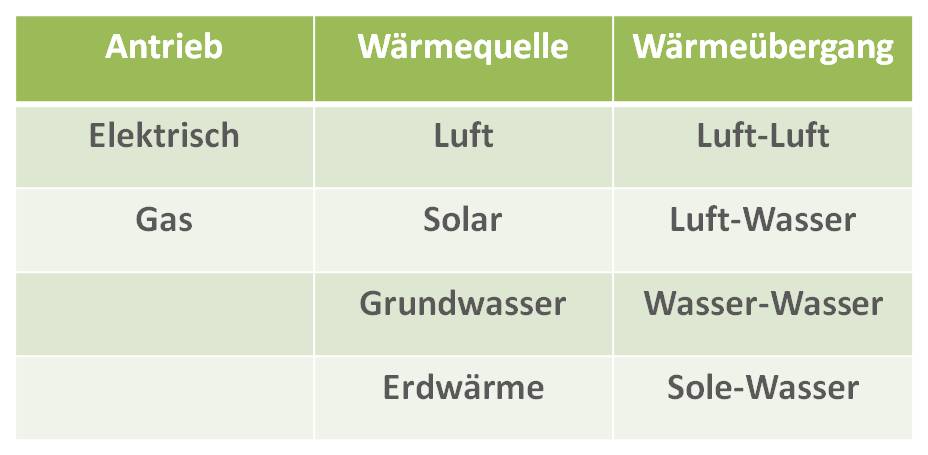

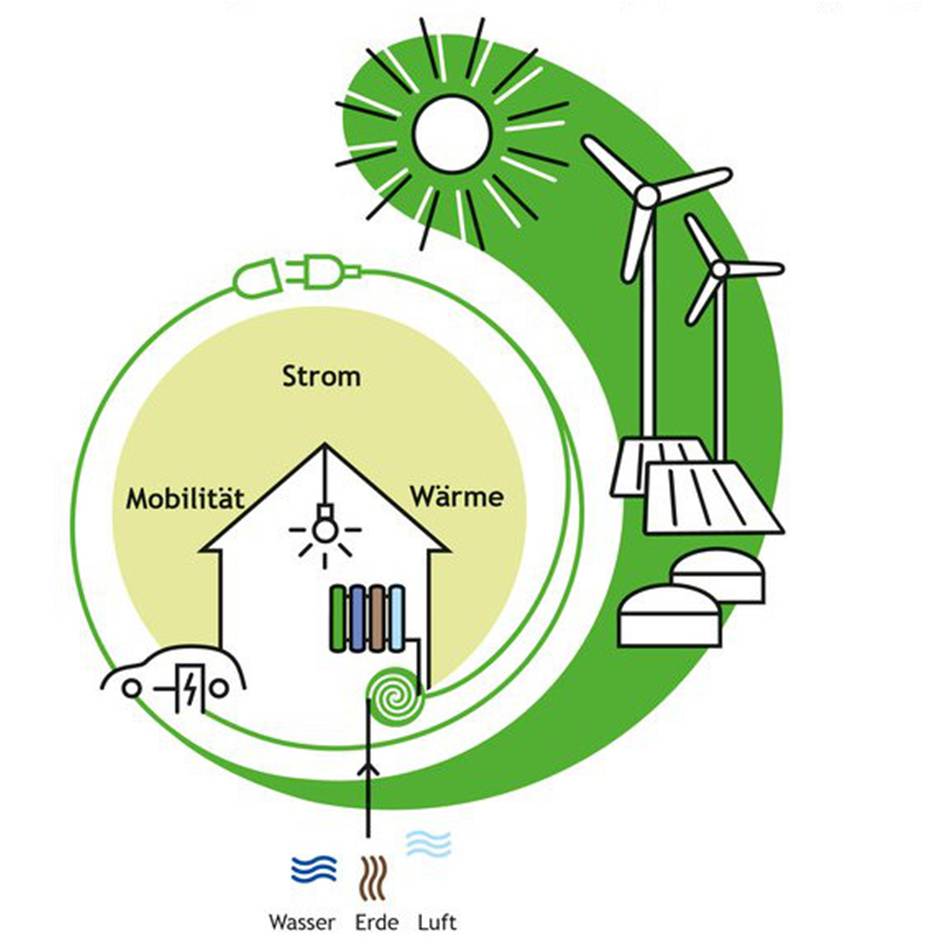

- Wärmepumpen entziehen Umweltwärmequellen wie Erdwärme, Luftwärme oder Grundwasser wärme, „pumpen“ sie auf ein höheres Temperaturniveau und machen sie so für die Beheizung nutzbar. Hierzu benötigt die Wärmepumpe Antriebsenergie. Der überwiegende Anteil der zurzeit eingesetzten Wärmepumpen verwendet hierfür elektrischen Strom.

- Der große Vorteil einer Wärmepumpe gegenüber einer direkten Beheizung mit elektrischem Strom ist, dass durch Nutzung der kostenlosen Umweltwärme mit dem Einsatz von 1 kWh Elektroenergie je nach Umweltwärme ca. 3 bis 5 kWh Wärmeenergie erzeugt werden kann.

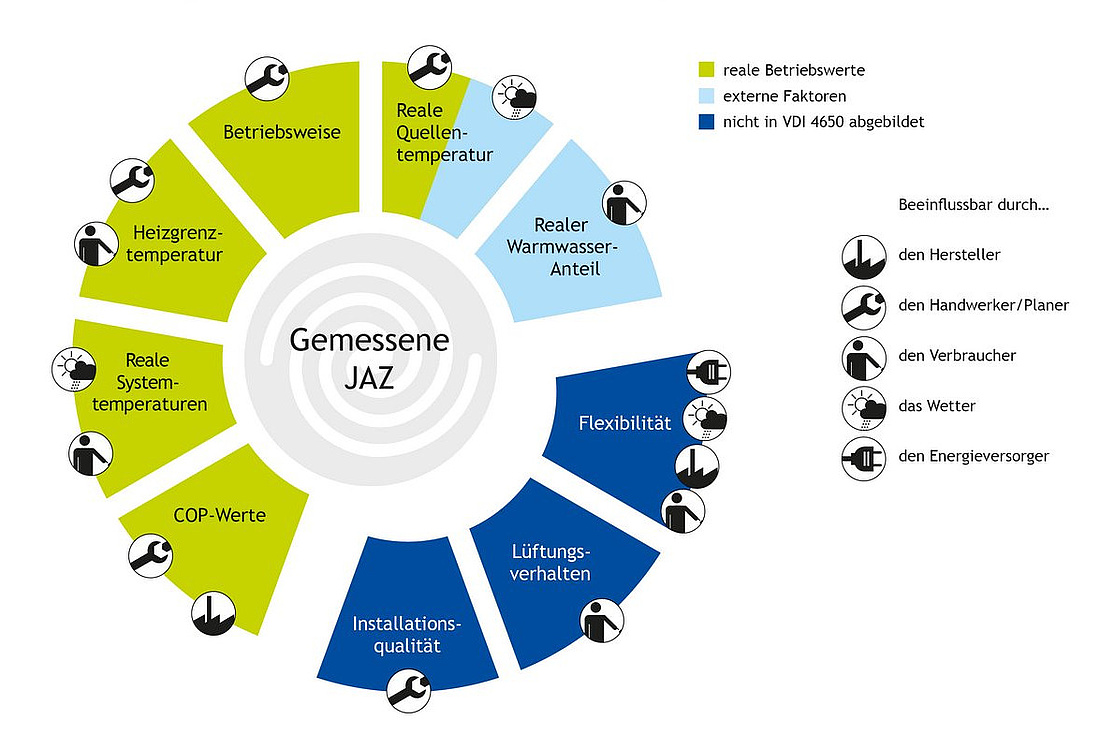

- Am effektivsten arbeiten Wärmepumpen in Verbindung mit Niedertemperatursystemen, wie Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen. Diese benötigen aufgrund ihrer großen Übertragungsflächen nur geringe Heizwassertemperaturen, welche sich positiv auf die Effizienz ("JAZ") einer Wärmepumpe auswirken.

- Trotz der im Vergleich zur Heizung oder des Warmwassers relativ niedrigen Temperaturen dieser Umweltquellen, besteht die letztlich erzeugte Heizungswärme zum überwiegenden Teil aus diesen Wärmequellen. Daher zählt die Wärmepumpe auch zu den "erneuerbaren Heizungssystemen".

- Alle Umweltwärmequellen zeichnen sich durch für die Wärmepumpe bestimmende Eigenschaften aus, die es bei der Auswahl einer Wärmepumpe anhand der energetischen Gebäudeeigenschaften zu berücksichtigen gilt.

Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!

Lass Dir jetzt von unseren Experten in wenigen Minuten Dein ideales Wärmepumpen-Angebot zusammenstellen!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Wärmepumpen entziehen dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft Wärme und "pumpen" diese auf ein höheres Temperaturniveau hoch. Je nach der Art der Wärmequelle unterscheidet man verschiedene Arten von Wärmepumpen:

- Bei Erdwärmepumpen beispielsweise wird eine Flüssigkeit durch im Erdreich verlegte Rohrleitungen gepumpt und dabei von der Temperatur des Bodens erwärmt.

- Grundwasserpumpen saugen Grundwasser an und entziehen ihm Wärme.

- Luftwärmepumpen nutzen Außenluft als Wärmequelle.

Die Technik der Wärmepumpe arbeitet dabei wie jeder Kühlschrank. Dabei ist jedoch das innere des Kühlschranks mit der Wärmequelle gleichzusetzen und die hintere Seite des Kühlschranks, an der die Wärme abgegeben wird, mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.

Im Inneren der Wärmepumpe zirkuliert wie beim Kühlschrank ein Kühlmittel, das bereits bei sehr geringen Temperaturen verdampft. Dies passiert dann, wenn z. B. Erdwärme an diesen Kreislauf herangeführt wird. Das dann gasförmige Kühlmittel wird dann mit einem meistens strombetriebenen Verdichter (Kompressor) komprimiert, sodass es sich daraufhin stark erhitzt und diese Wärme nachfolgend an die Heizung abgegeben werden kann. Umso höher die erforderlichen Temperaturen, desto mehr Strom muss zur Kompression des Gases eingesetzt werden. Danach verflüssigt sich das Kühlmittel und der Wärmepumpenkreislauf beginnt von Neuem.

Experten-Tipp: Manche Wärmepumpen können im Sommer übrigens auch kühlen. Ist das der Fall, entziehen sie den Innenräumen über die Heizflächen Wärme und geben sie an die Luft, das Grundwasser oder das Erdreich ab. Im letzten Fall wird gleichzeitig der Untergrund für den nächsten Winter vorgewärmt.

Wie effizient ist eine Wärmepumpe?

Aus bis zu 75 Prozent kostenloser Umweltwärme und rund 25 Prozent Strom für den Kompressor erzeugen Wärmepumpen die Wärme, die man zum Heizen und zur Warmwasserbereitung benötigt. Das Verhältnis zwischen Umgebungswärme und Antriebsenergie drückt sich in der Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe aus. Je höher diese Zahl, desto größer ist der Anteil der kostenlosen Umweltenergie und desto weniger Antriebsenergie wird benötigt. Hierfür sollte die Wärmequellentemperatur hoch und die Vorlauftemperatur des Heizkörpers niedrig sein.

Eine Jahresarbeitszahl von 4 bedeutet zum Beispiel, dass aus 1 Einheit Antriebsenergie und 3 Einheiten Erd- oder Umweltwärme 4 Einheiten Heizwärme entstehen.

In der Praxis wurden im Neubau im Durchschnitt Jahresarbeitszahlen von 3,8 für Erdwärme-Wärmepumpen (Sole-Wasser-Wärmepumpe) und 3,0 für Luft-Wasser-Wärmepumpen gemessen. Wärmepumpen, die die Wärme des Grundwassers nutzen (Wasser-Wasser-Wärmepumpen) erzielen deutlich bessere Effizienzwerte.

| Symbol | Einheit | Norm | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| COP | kW / kW | EN 14511 | Leistungszahl, am Prüfstand gemessen |

| ηs | % | EN 14825 | Effizienz nach Ökodesign-Verordnung bezogen auf die Energie zur Stromerzeugung (EU-Mix 40%) |

| SCOP | kWh / kWh | EN 14825 | Arbeitszahl, berechnet aus COP und EU-Klimadaten zur Bewertung von Wärmepumpen |

| SCOP | kWh / kWh | VDI 4650 Blatt 1 | Arbeitszahl, berechnet aus COP, DE-Klimadaten und Auslegungsdaten zur Bewertung von Anlagen |

| JAZ | kWh / kWh | VDI 4650 | veraltete Bezeichnung bis 2009, heute SCOP |

| SPF | kWh / kWh | ohne | Im Anlagenbetrieb gemessene Arbeitszahl |

| Deckungsanteil Wärmepumpe | % | VDI 4650 Blatt 1, DIN V 18599 Teil 5 | Anteil der von der Wärmepumpe erbrachten Wärmemenge an der Jahresheizarbeit |

| Bivalenztemperatur | °C | Kleinste Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe den Heizwärmebedarf vollständig decken kann |

Welche Vorteile bietet die Wärmepumpe?

Für den Einbau einer Wärmepumpe sprechen viele gute Gründe:

- An erster Stelle steht für viele Kunden die Umweltfreundlichkeit vor allem im Vergleich zu den konventionellen Öl- oder Gasheizungen. Wärmepumpen emittieren im Durschnitt wesentlich weniger CO2 und geben auch keine Abgase an die unmittelbare Umgebung ab.

- Außerdem bieten Wärmepumpen ein hohes Maß an Komfort, indem sie nicht nur als Heizung fungieren, sondern auch zum Kühlen, zur Warmwasserbereitung sowie in Verbindung mit einer kontrollierten Wohnungslüftung genutzt werden können.

- Darüber hinaus sind sie extrem wartungsarm. So entfallen typische Wartungsarbeiten wie an Öl-, Gas- oder auch Holzpelletheizungen und auch Verschließteile gibt es keine.

- Ein weiterer Pluspunkt ist die langfristige Stabilität der Heizkosten: Wärmepumpen arbeiten mit nur einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch, sodass Strompreissteigerungen wesentlich weniger ins Gewicht fallen. So ergibt sich gerade bei steigenden Energiepreisen eine weitere jährliche Ersparnis.

Bedeutung der Wärmepumpe in der Energiewende

2017 überstieg die Zahl der installierten Wärmepumpen in Deutschland 1 Mio. Stück. Damit nahmen Wärmepumpen laut Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks bereits einen Anteil von 5 % am 21 Mio. zählenden Gesamtbestand aller zentraler Wärmeerzeuger ein.

Wärmepumpen wurden im Jahr 2021 erstmals in mehr als der Hälfte der neuen Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle eingesetzt. Allein von 2020 bis 2021 stieg der Anteil um knapp fünf Prozent von 45,8 % auf 50,6 %. Im Jahr 2015 hatte der Anteil noch bei 31,4 % gelegen.

Damit Deutschland seinen Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 um mindestens 80 Prozent reduzieren kann, bedarf es laut dena-Leitstudie dann allerdings etwa 7 Mio. (Technologiemixszenario) bis 17 Mio. (Elektrifizierungsszenario) Wärmepumpen. Daher plant die Budnesregierung, dass ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen zugebaut werden sollen.

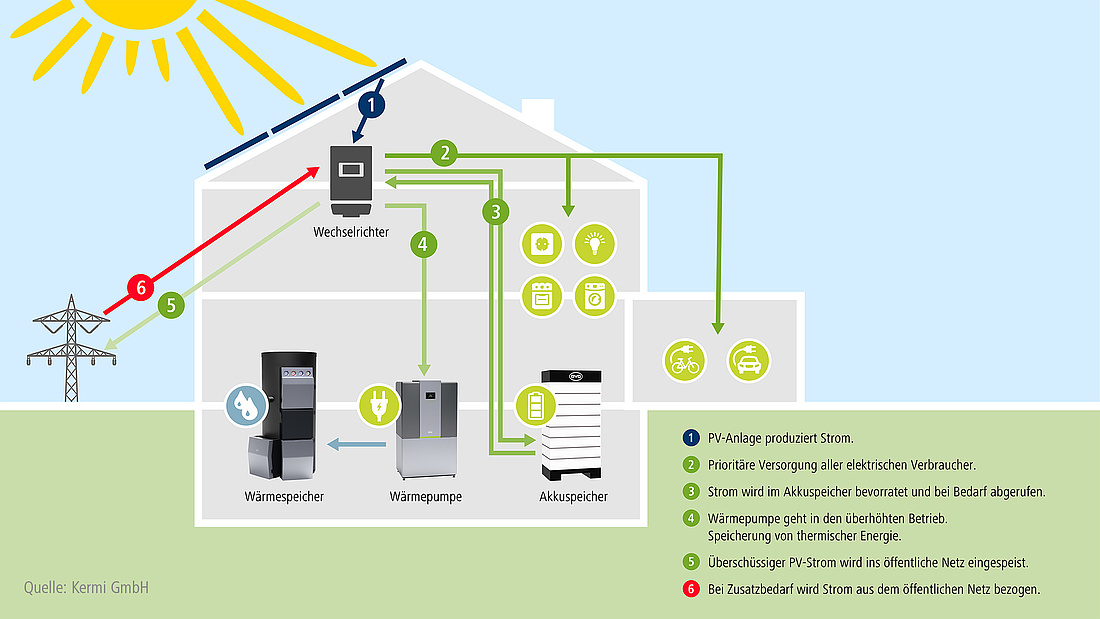

Denn Wärmepumpen sind ein wesentliches Bindeglied zwischen der Ökostromerzeugung durch Wind, PV und Biomasse. Sie können dann Wärme erzeugen und diese Wärme in einem Pufferspeicher zwischenspeichern, wenn viel Ökostrom im Netz ist und die Strompreise entsprechend günstig sind. Dies hilft, den Stromnetzausbau zu reduzieren und flexibilisiert die Abnahme von Ökostrom.

| Jahr | Luft-Wasser-Wärmepumpen | Sole-Wasser-Wärmepumpen | Wasser-Wasser-Wärmepumpen | Gesamt-Absatz |

|---|---|---|---|---|

| 2002 | 1.500 | 6.500 | 1.500 | 9.500 |

| 2003 | 2.500 | 7.000 | 1.500 | 11.000 |

| 2004 | 3.500 | 9.000 | 1.500 | 14.000 |

| 2005 | 5.500 | 12.500 | 2.000 | 20.500 |

| 2006 | 17.000 | 28.500 | 4.000 | 49.000 |

| 2007 | 21.500 | 24.500 | 3.500 | 50.000 |

| 2008 | 29.000 | 30.000 | 4.500 | 63.500 |

| 2009 | 26.000 | 27.000 | 4.000 | 57.000 |

| 2010 | 26.500 | 21.500 | 3.000 | 51.000 |

| 2011 | 32.500 | 21.500 | 3.000 | 57.000 |

| 2012 | 37.000 | 19.500 | 3.000 | 59.500 |

| 2013 | 39.000 | 18.500 | 2.500 | 60.000 |

| 2014 | 39.500 | 16.500 | 2.000 | 58.000 |

| 2015 | 40.000 | 15.000 | 2.000 | 57.000 |

| 2016 | 46.000 | 18.500 | 2.000 | 66.500 |

| 2017 | 55.000 | 21.000 | 2.500 | 78.000 |

| 2018 | 60.500 | 21.000 | 2.000 | 84.000 |

| 2019 | 66.000 | 19.000 | 3.000 | 87.500 |

| 2020 | 95.500 | 20.500 | 4.000 | 120.000 |

| 2021 | 122.500 | 27.500 | 4.000 | 154.000 |

Wärmepumpen sorgen für Klimaschutz und Unabhängigkeit

Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Gebäudesektor von aktuell 120 Mio. t auf 67 Mio. t sinken. Damit muss im Schnitt fast jeder zweite Wohneigentümer seine Immobilie bis zum Ende des Jahrzehnts CO2-neutral bekommen. Wärmepumpen sind für Immobilienbesitzer daher der größte Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Denn Wärmepumpen erzeugen kaum Emissionen. Wird die Wärmepumpe mit Ökostrom betrieben, geht die CO2-Bilanz gegen null.

Neben dem Klimaschutz-Effekt, können Wärmepumpen dazu beitragen, auch die deutsche Energieversorgung unabhängiger von russischen Gasimporten zu machen.

Würden laut einer EON-Studie (2022) rein rechnerisch zehn Prozent der Wohnhäuser in Deutschland mit PV-Anlagen ausgestattet, 20 Prozent der privaten Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt und würde in allen übrigen Wohnungen bzw. Häusern mit Gasheizungen die Raumtemperatur beim Heizen um durchschnittlich 1 Grad Celsius abgesenkt, ergäben sich dadurch Einsparungen von insgesamt 103 Terawattstunden Erdgas pro Jahr.

Mit diesem Wert könnten fast 30 Prozent der russischen Gasmengen ersetzt werden. Von den Maßnahmen würde auch das Klima profitieren, denn mit den genannten Schritten könnten jährlich mehr als 18 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Wechsel zur Wärmepumpe auch im Altbau möglich

Der Bundesverband Wärmepumpe weist darauf hin, dass in vielen Fällen auch in Altbauten der alte Gas- oder Ölkessel gegen eine Wärmepumpe getauscht werden kann, auch ohne dass eine Flächenheizung vorhanden ist. Häufig können dabei sogar vorhandene Heizkörper weiterverwendet werden oder es reichen geringinvestive Maßnahmen, um das alte Gebäude fit zu machen für eine klimaschonende Heizung.

Zu diesem Schluss kommt auch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in einem 2020 abgeschlossenen Feldtest: Auch im Altbau lieferten die untersuchten Wärmepumpen die gewünschte Wärme und waren kaum von Betriebsstörungen betroffen. Die errechneten Kohlendioxid-Emissionen der Außenluft-Wärmepumpen lagen 19 bis 47 Prozent unter denen von Gas-Brennwertheizungen. Bei den Erdreich-Wärmepumpen waren die entsprechenden Werte sogar 39 bis 57 Prozent niedriger!

Eigentümer von älteren Häusern sollten jedoch auch die Optimierung der Gebäudehülle und/ oder die Vergrößerung der Heizflächen in Betracht ziehen, um eine Vorlauftemperatur – zumindest über einen Großteil des Jahres - unter 50°C zu erzielen. Denn je geringer die Temperaturdifferenz zwischen der Vorlauftemperatur und der aus der Umwelt aufgenommenen Wärme ist, desto weniger Strom benötigt die Wärmepumpe.

In jedem Fall empfiehlt es sich, den Einbau einer Wärmepumpe im Altbau sorgfältige planen zu lassen. Unter anderem ist ein hydraulischer Abgleich der Heizung erforderlich. Er sollte unbedingt nach dem Berechnungsverfahren B ermittelt werden. Mit dem Verfahren berechnen Experten präzise die Heizlast für jeden einzelnen Raum. Hauseigentümer erhalten so die exakte Leistungsanforderung an die Wärmepumpe, sodass eine Wärmepumpe auch im Altbau besonders effizient und kostensparend betrieben werden kann.

BEG-Förderung & Steuer-Bonus für Wärmepumpen

BEG-Förderung 2024

Ab 2020 hatte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Förderbedingungen im Marktanreizprogramm (MAP) für Wärmepumpen deutlich verbessert. Seit dem 02.01.2021 wurde das Marktanreizprogramm (MAP) in die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) integriert, das die bisherigen Förderangebote des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zusammenfasst.

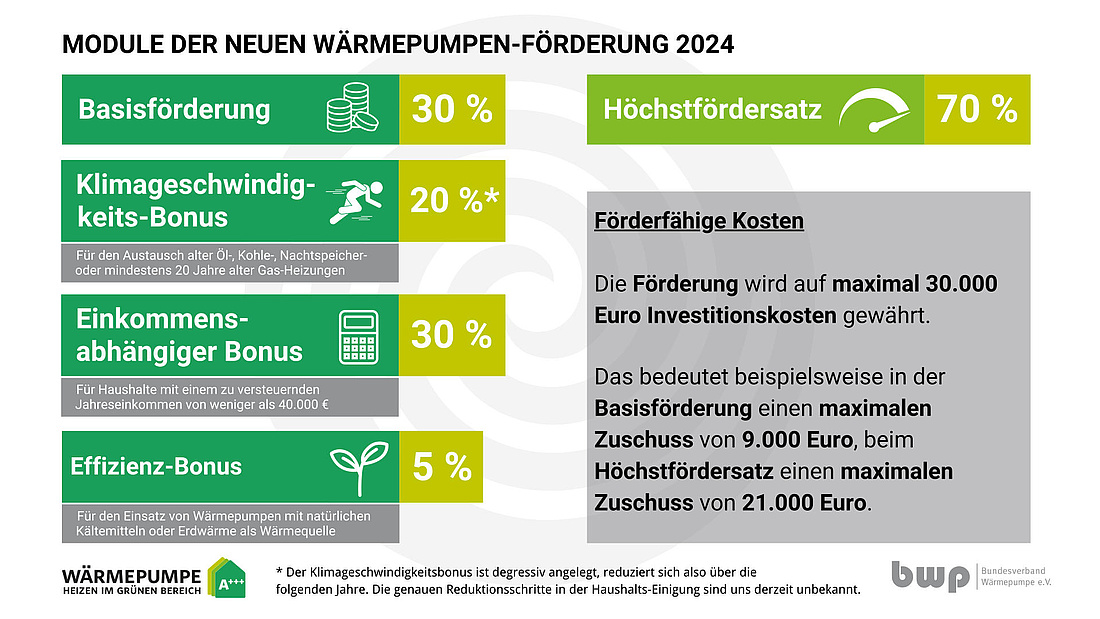

Seit dem 29.12.2023 ist die aktuelle Wärmepumpen-Förderung in Kraft. Die BEG EM (EM steht für Einzelmaßnahmen) fördert den Einbau umweltfreundlicher und effizienter Wärmepumpen in der Sanierung mit 30 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten.

Zu dieser Grundförderung, die für alle privaten Hausbesitzer gilt, die selbst ihr Haus bewohnen, gibt es verschiedene Boni:

- Der Heizungstausch-Bonus - jetzt "Klimageschwindigkeitsbonus" wurde auf 20% angehoben, wenn Sie eine funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizungen oder eine mehr als zwanzig Jahre alte Biomasse- oder Gasheizung gegen eine Wärmepumpe austauschen.

- Der Wärmepumpen-Bonus für klimafreundliche Kältemittel oder die Nutzung von Erdwärme wird als "Effizienz-Bonus" mit 5% fortgeführt.

- Um soziale Härten zu vermeiden, kann die Wärmepumpen-Förderung durch einen einkommensabhängigen Bonus für Haushalte mit zu versteuernden Jahreseinkommen von unter 40.000 € um 30% erhöht werden.

Gefördert werden dabei nicht nur die Investitionen in Wärmepumpe, Installation und Inbetriebnahme, sondern auch Umfeldmaßnahmen. Dazu gehören beispielsweise

- die Wärmedämmung von Rohrleitungen,

- der Ersatz alter Standardheizkörper durch Niedertemperatur-Heizkörper, Flächenheizungen einschließlich der erforderlichen Aufbauten,

- die Installation eines Wärme-Speichers,

- die Kosten für die Warmwasserbereitung und

- nötige Umbauarbeiten von Heiz- und Technikräumen sowie

- der Rückbau des Schornsteins.

Förderfähig sind nur Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht beauftragt worden sind. Je Wohneinheit können maximal 30.000 Euro als förderfähige Kosten angerechnet werden - das sind 30.000 Euro weniger als in der Wärmepumpen-Förderung 2023 möglich war.

Wärmepumpen sind aber nicht nur als Einzelmaßnahmen BEG-förderfähig, sondern werden natürlich auch bei Komplettsanierungen und im Neubau von Wohngebäuden (BEG WG) und Nichtwohngebäuden (BEG NWG) gefördert! Wer saniert und eine Wärmepumpe einbaut, kann die förderfähigen Kosten auf 90.000 Euro kumulieren!

Steuerbonus

Mit dem Steuerbonus für die energetische Gebäudesanierung gibt es seit Januar 2020 eine neue staatliche Förderung für Wärmepumpen, mit der man bis zu 40.000 Euro Steuern sparen kann! Wenn Sie zum Beispiel 2020 auf das Heizen mit einer Wärmepumpe umsteigen, können Sie sich im darauffolgenden Jahr 20 Prozent der Kosten über die Steuererklärung für das Jahr 2020 zurückholen.

Die besten Wärmepumpen-Beispiele

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!