Sie suchen einen zertifizierten Energieberater?

Letzte Aktualisierung: 15.01.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024: Was gilt für Neubau, Bestandsgebäude & Heizung?

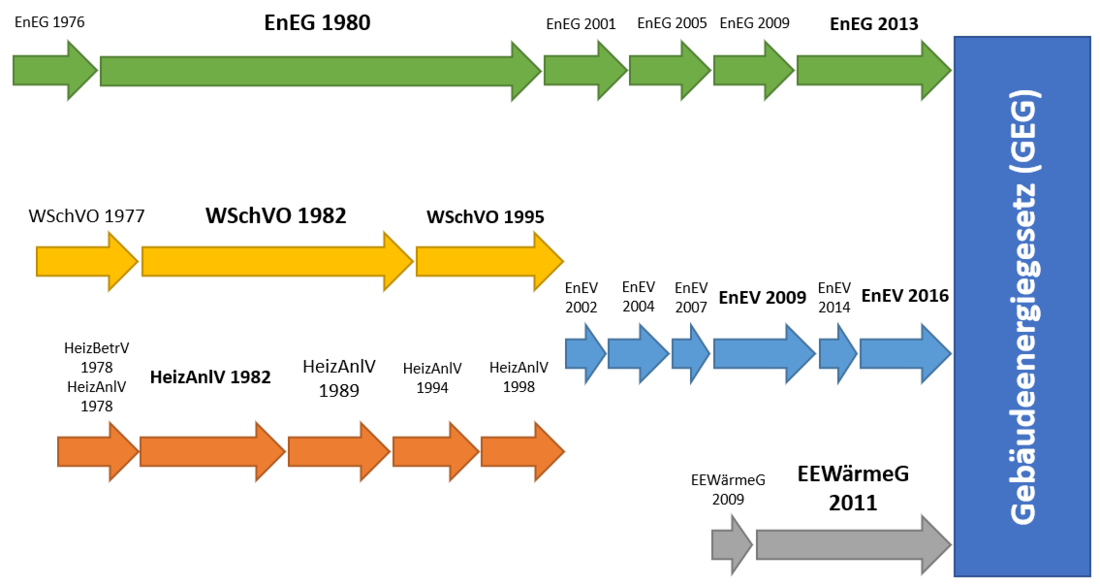

Mit dem neuen Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) werden das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammengeführt. Ziel des Gesetzes ist die Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude, um einen einfacheren ordnungsrechtlichen Rahmen für Niedrigstenergiegebäude-Standards zu bilden.

Die wichtigsten Fakten zum neuen GEG

- Das Gebäudeenergiegesetz vereinheitlicht das Energiesparrecht für Gebäude. Es führt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammen.

- Das novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) ("Heizungsgesetz") ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Beim Neubau muss jede neu eingebaute Heizung ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für bestehende Gebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gibt es längere Übergangsfristen.

- Ein Neubau darf seit 01.01.2023 einen Jahres-Primärenergiebedarf von maximal dem 0,55-fachen des KfW-Effizienzhaus 100-Referenzgebäudes betragen (§ 15 & 18 GEG 2023). Der Wärmeverlust durch die Gebäudehülle darf maximal das 1,0-fache des Wertes des Referenzgebäudes betragen. Um die Förderung beim Neubau zu erhalten, muss der Neubau mindestens den Standard KfW-Effizienzhaus 40 QNG erfüllen.

- Gebäudenah erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien gilt als "Erfüllungsoption" im Neubau: Der Wärme-, und Kältebedarf muss dabei zu mindestens 15 Prozent gedeckt werden. Für Wohngebäude mit PV-Anlagen lässt sich der Nachweis auch über die Anlagengröße führen.

- Bei wesentlichen Renovierungen muss nun eine Energieberatung erfolgen. Der Energieberater kann frei gewählt werden. Die Energieberatung muss unentgeltlich durch einen qualifizierten Energieberater erfolgen.

- Energieausweise werden belastbarer: Berechnungen müssen eingesehen und Angaben der Eigentümer sorgfältig geprüft werden. Neben Verkäufern und Vermietern sind nun auch Makler verpflichtet, einen Energieausweis vorzulegen. Zusätzlich müssen nun auch die CO2-Emissionen des Gebäudes im Energieausweis angegeben werden.

- Mit dem Gebäudeenergiegesetz werden sogenannte Quartierslösungen für Gebäude in räumlichem Zusammenhang aufgenommen. Bis Ende 2025 wird es möglich sein, mehrere Gebäude bzw. einzelne Quartiere in Abhängigkeit voneinander zu betrachten. Die Innovationsklausel eröffnet in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit zur Erprobung innovativer PtX-Produkte oder von synthetischem Erdgas.

- Ab 2024 wird die DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ alleinige Bilanzierungsregel für den Nachweis der energetischen Qualität von Gebäuden und löst die DIN V 4108 Teil 6 (Berechnung des Jahresheizwärmebedarfs) und die DIN V 4701 Teil 10 (energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen) ab.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

Ziele des Gebäudeenergiegesetzes

Der Ursprung des GEG ist auf das Kyoto-Protokoll von 1997 zurückzuführen, in dem erstmals völkerrechtlich verbindliche Klimaziele vereinbart wurden. Vor allem sollte der Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern bis 2020 deutlich reduziert werden. In Deutschland trat daher am 1. Februar 2002 die erste Fassung der Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft. Sie wurde zusammen mit dem Energieeinspargesetz und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz im Gebäudeenergiegesetz zusammengeführt, um bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen.

Die Zielvorgabe "Treibhausgasneutralität" im Gebäudesektor bis 2045 verlangt eine straffe gesetzliche Vorgabe. Mit dem neuen GEG soll die Erreichung der Zielvorgaben möglich und gesetzlich forciert werden. Die Anpassung des zukünftig erlaubten Gesamtenergiebedarf für zu errichtende Wohn- und Nichtwohngebäude schafft eine maßgebliche Grundlage für einen reduzierten Energieeinsatz im Gebäudesektor.

Mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität sollen im Gebäudeenergiegesetz fortan die eingesparten CO2-Emissionen den Förderstandard für Neubauten klassifizieren. Die Relevanz der insgesamt eingesetzten Energie und der eingesparten Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes (Stichwort: Graue Energie) soll so steigen.

Das Gebäudeenergiegesetz sieht aber auch energetische Anforderungen an Bestandsgebäude vor. So müssen Eigentümer bei umfassenden Sanierungen bestimmte Anforderungen an die energetische Qualität des Hauses berücksichtigen. Das GEG sieht hierzu gesetzliche Mindeststandards vor, beispielsweise für den Wärmeschutz der Gebäudehülle oder den energetischen Standard der Heizungsanlage.

Das GEG 2024 verschärfte insbesondere die Anforderungen an die Klimafreundlichkeit von Heizungen: Ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

- In Neubaugebieten greift diese Regel direkt ab 1. Januar 2024.

- Für bestehende Gebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gibt es längere Übergangsfristen.

In Großstädten (mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) werden klimafreundliche Energien beim Heizungswechsel spätestens nach dem 30. Juni 2026 Pflicht. In kleineren Städten ist der Stichtag der 30. Juni 2028.

Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes für Neubauten

Der Neubau nimmt im Gebäudeenergiegesetz den größten Teil ein. Die Anforderungen an Neubauten wurden zunächst nahezu unverändert aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) übernommen worden. Die Kriterien für die bauliche Hülle, also die energetische Qualität von Dämmung und Fenstern, wurden für Neubauten im Jahr 2020 gelockert und blieben zunächst unverändert.

Berechnung nach dem Primärenergie-Verfahren

Um dem GEG zu genügen, müssen Neubauten dem Effizienzhaus 55- Standard entsprechen. Das heißt, dass der Neubau einen Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung von 55 Prozent des entsprechenden Referenzgebäudes – dem KfW-Effizienzhaus 100 - nicht überschreiten (zuvor: 75 Prozent) darf. Der Referenzwert wird für jedes Gebäude individuell ausgerechnet.

Zusätzlich muss ein Gebäude bestimmte Vorgaben zum Luftaustausch und zur Minimierung von Wärmebrücken erfüllen. So darf der Wärmeverlust durch die Gebäudehülle maximal das 1,0-fache des Wertes des Referenzgebäudes betragen.

Das GEG schreibt zudem vor, dass ein bestimmter Anteil des Wärme- und Kältebedarfs im Gebäude durch erneuerbare Energien gedeckt werden muss (§ 10 Abs. 2 Nr. 3 GEG). Die Höhe des Anteils hängt vom Energieträger ab und beträgt aktuell beispielsweise für eine Wärmepumpe oder einen Holzpelletkessel 50 Prozent. Die Möglichkeiten zur Erfüllung der Anforderungen sind in § 34 bis 45 GEG verankert.

Unterschreitet das zu errichtende Gebäude den baulichen Wärmeschutz (§ 16 für Wohngebäude; § 19 für Nichtwohngebäude) um mindestens 15 %, entfällt die Verpflichtung einer EE-Anlage zur anteiligen Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 GEG.

| EE-Anlage | Mindestanforderung | Ergänzung |

|---|---|---|

| Solarthermische Anlage | 15 % des Wärme- und Kältebedarfs | Die Gebäudegröße gibt die erforderliche Mindestfläche der Solarthermieanlage vor (§ 35 Abs. 2 GEG)). |

| Strom aus EE-Anlage | 15 % des Wärme- und Kältebedarfs | Nennleistung in kW ≥ 0,03 x (Gebäudenutzfläche/ Anzahl beheizter o. gekühlter Geschosse) |

| Geothermie oder Umweltwärme | 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | elektrisch- oder fossilbetriebene Wärmepumpe |

| Feste Biomasse | 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | |

| Flüssige Biomasse | 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | Nutzung in KWK-Anlage oder Brennwertkessel |

| Gasförmige Biomasse | 30 bzw. 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | 30 % bei KWK-Anlage, 50 % bei Brennwertkessel |

| Kälte aus EE | 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | |

| Abwärme | 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | Direkte Abwärmenutzung oder durch Wärmepumpe |

| Kraft-Wärme-Kopplung | 40 bzw. 50 % des Wärme- und Kältebedarfs | 50 % bei hocheffizienter KWK-Anlage; 40 % bei Brennstoffzellenheizung |

| Fernwärme oder -kälte | Gemäß § 44 Abs. 2 GEG |

Diese Regelung wurde nun durch das GEG 2024 verschärft: Ab dem 1. Januar 2024 müssen in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie eingebaut werden.

Alle weiteren Infos hierzu finden Sie in unserem Ratgeber zum Heizungsgesetz!

Alternative: Berechnung der Treibhausgasemissionen

Es ist bis zum 31.12.2025 aber auch möglich, als Alternative die Menge zulässiger Treibhausgase (CO2) zu berechnen, die ein Neubau verursachen darf (§ 103 Innovationsklausel GEG). Im Gegensatz zum Primärenergie-Verfahren werden die zur Deckung des Bedarfs des Gebäudes benötigten Energieträger dann mit anderen "Emissionsfaktoren" multipliziert. Zudem darf der Energiebedarf des Gebäudes, die sogenannte "Endenergie", bei der Berechnung der Treibhausgase einen bestimmten Wert nicht überschreiten.

Bei dieser Alternativ-Methode darf der Dämmstandard eines Wohnhauses schlechter sein als bei der Betrachtung der Primärenergie. Und auch eine anteilige Versorgung durch erneuerbare Energien ist nicht vorgeschrieben. Wer dieses Berechnungsverfahren anwenden möchte, muss dies aber bei der zuständigen örtlichen Behörde beantragen und spätestens ein Jahr nach dem Bauabschluss einen Bericht über die Investitionskosten, Energieverbräuche und Erfahrungen mit dem Berechnungsverfahren erstellen.

Strom aus Photovoltaik vollständig anrechnungsfähig

Strom aus EE-Anlage kann mit der GEG-Novellierung vereinfacht angerechnet werden. Der Jahres-Primärenergiebedarf eines Gebäudes reduziert sich nach § 23 Abs. 1 GEG 2023 durch die abzugsfähige Strommenge.

Diese ergibt sich aus der Gegenüberstellungdes monatliche Ertrags der Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und des Strombedarfs für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und Hilfsenergien sowie bei Nichtwohngebäuden zusätzlich für Beleuchtung.

Eine weitere Erleichterung für Anlagenbetreiber:innen von PV-Anlagen ist die zusätzliche Anrechenbarkeit des SolarstromsbeiVolleinspeisung. Das auslaufende GEG 2020 berücksichtigte bei der Anrechnung von Strom zur Reduzierung des Jahres-Primärenergiebedarfs zuvor lediglich die eingespeiste überschüssige Strommenge.

Die ursrpünglichen § 2, 3 und 4 werden im Zuge des GEG 2023 gestrichen.

Das vereinfachte Nachweisverfahren im Gebäudeenergiegesetz

Das vereinfachte Nachweiseverfahren für zu errichtende Wohngebäude (§ 31 GEG) nach Anlage 5 erhält eine deutliche Überarbeitung im Sinne einer "tatsächlichen" Vereinfachung. Neubauten können den Grundsatz eines Niedrigstenergiegebäudes gemäß § 10 GEG nun deutlich vereinfacht nachweisen.

Die Einhaltung der Bauteilanforderungen richtet sich nach den maximalen Höchstwerten der Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der einzelnen Bauteile. Diese geben über die Qualität der Gebäudehülle in Bezug zum Wärmeschutz Aufschluss. Anlage 5 weist die maximalen U-Werte aus.

| Bauteile | U-Wert | |

|---|---|---|

| Dachflächen, oberste Geschossdecke, Dachgauben | U ≤ 0,14 W/(m2K) | |

| Fenster und sonstige transparente Bauteile | UW ≤ 0,90 W/(m2K) | |

| Dachflächenfenster | UW ≤ 1,0 W/(m2K) | |

| Außenwände, Geschossdecken nach unten gegen Außenluft | U ≤ 0,20 W/(m2K) | |

| Kellerdecken, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen, Wand- und Bodenflächen gegen Erdreich, etc. | U ≤ 0,25 W/(m2K) | |

| Türen | UD ≤ 1,2 W/(m2K) | |

| Lichtkuppeln und ähnliche Bauteile | U ≤ 1,5 W/(m2K) | |

| Spezielle Fenstertüren | UW ≤ 1,4 W/(m2K) | |

| Vermeidung von Wärmebrücken | ΔUWB ≤ 0,035 W/(m2K) |

Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Sanierungspflichten des Gebäudeenergiegesetzes für Bestandsgebäude

Die energetischen Anforderungen an Bestandsgebäude sind deutlich niedriger als an Neubauten. Allerdings bestehen für Bestandsgebäude Sanierungspflichten:

- Sanierungspflichten, die sie grundsätzlich zu einem bestimmten Termin erfüllen müssen und

- Sanierungspflichten, die Sie umsetzen müssen, wenn Sie das Bestandsgebäude modernisieren.

Bei einer Renovierung dürfen Eigentümer dann keine baulichen Veränderungen vornehmen, welche die energetische Qualität verschlechtern. Bei Erweiterung und Ausbau eines Gebäudes müssen gesetzliche Mindeststandards beachtet werden.

Anlassbezogene Sanierungspflichten des Gebäudeenergiegesetzes

Für Gebäudeeigentümer bestehen Austausch- und Nachrüstverpflichtungen auch unabhängig von einer geplanten Sanierung. Ein- und Zweifamilien-Häuser sind davon ausgenommen, wenn Sie als Eigentümer bereits seit Februar 2002 selbst im Gebäude wohnen.

Wenn Sie ein Ein- oder Zweifamilien-Haus kaufen, müssen Sie diese Pflichten innerhalb von 2 Jahren erfüllen. (siehe „Sanierungspflichten beim Eigentümerwechsel“).

Von der Austauschpflicht des Gebäudeenergiegesetzes betroffen sind nur Heizungen in Bestandsgebäuden, die weder einen Brennwert- noch einen Niedertemperaturkessel haben und die älter als 30 Jahre sind. Zudem müssen neue Heizungs- und Warmwasserrohre in unbeheizten Räumen gedämmt werden.

Zudem resultieren aus dem GEG Sanierungspflichten der obersten Geschossdecke. Fehlt dort bislang ein Wärmeschutz, muss die Decke nachträglich gedämmt werden, wobei jedoch auch Ausnahmen zugelassen sind.

Ist nicht einmal der Mindestwärmeschutz vorhanden, verpflichtet das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zur nachträglichen Dämmung des Bestandsgebäudes, die dann den Mindestwärmeschutz allerdings übertreffen muss.

GEG-Sanierungspflicht bei Bestandsgebäuden

Wenn Sie Ihr Haus sanieren, dann fordert das Gebäudeenergiegesetz von Ihnen, einen energetischen Mindeststandard zu erreichen. Wann diese Pflichten greifen, hängt vom Umfang der Sanierung ab.

Das trifft beispielsweise zu, wenn der Putz einer Fassade erneuert wird oder Sie die Fenster austauschen. Soll das Haus nur neu gestrichen werden, greift das Gebäudeenergiegesetz nicht. Da jedoch ein Gerüst schonmal aufgestellt wird, können zusätzliche energetische Sanierungsarbeiten ohne sogenannte „Ohnehin-Kosten“ günstiger umgesetzt werden.

Werden nur einzelne Gebäudeteile wie z. B. die Fassade oder die Fenster saniert, dann muss gemäß Gebäudeenergiegesetz das sanierte Bauteil einen bestimmten U-Wert erreichen.

| Bauteile | U-Wert gem. Gebäudeenergiegesetz | Orientierungswerte für mögliche Maßnahmen |

|---|---|---|

| Außenwand | 0,24 | Dämmung mit 12 bis 16 cm |

| Fenster* | 1,3 | Zweischeiben-Wärmeschutz-Verglasung |

| Dachflächenfenster | 1,4 | Zweischeiben-Wärmeschutz-Verglasung |

| Verglasungen** | 1,1 | Zweischeiben-Wärmeschutz-Verglasung |

| Dachschrägen, Steildächer | 0,24 | Dämmung mit 14 bis 18 cm |

| Oberste Geschossdecken | 0,24 | Dämmung mit 14 bis 18 cm |

| Flachdächer | 0,2 | Dämmung mit 16 bis 20 cm |

| Wände und Decken gegen unbeheizten Keller, Bodenplatte*** | 0,3 | Dämmung mit 10 bis 14 cm |

| Decken gegen unbeheizten Keller, Bodenplatte | 0,5 | Dämmung mit 4 bis 5 cm |

| Decken, die nach unten an Außenluft grenzen | 0,24 | Dämmung mit 14 bis 18 cm |

* Hier zählt der U-Wert des gesamten Fensters, auch als Uw-Wert bekannt.

** Für Sonderverglasungen (zum Beispiel Schallschutzverglasungen) gelten andere Werte

*** Aufbau/Erneuerung des Fußbodens erfolgt auf der beheizten Seite

Lassen Sie Ihr Haus umfangreicher sanieren so muss – wie beim Neubau – ein bestimmtes Effizienzhaus-Niveau erreicht werden. Der Primärenergiebedarf des sanierten Bestandsgebäudes darf dann maximal 155 Prozent über dem eines Neubaus liegen.

GEG-Pflichten zur Heizungssanierung

Vorab: Eine Pflicht, Ihre Heizung auszutauschen, gibt das Gebäudeenergiegesetz nicht vor. Das GEG schreibt lediglich vor, sofern Ihre Heizung nicht mehr repariert werden kann, darauffolgend ein Heizsystem zu wählen, das mindestens 65% Erneuerbare Energien nutzt.

Gültig ist diese Regelung zunächst nur für Neubaugebiete. Für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten, sogenannte Lückenschlüsse, sowie für bestehende Gebäude, gelten Übergangsfristen, die sich an der kommunalen Wärmeplanung orientieren:

- In Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern gilt das Gebäudeenergiegesetz nach dem 30. Juni 2026,

- in Kommunen mit bis 100.000 Einwohnern gilt es nach dem 30. Juni 2028.

Erst dann müssen beim Heizungstausch auch die Heizungen in diesen Gebäuden die GEG-Vorgaben erfüllen.

Als erneuerbare Energien im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes gelten Erdwärme, Luftwärme, Abwärme, am Gebäude selbst erzeugte Wärme durch Solarthermie oder aus Biomasse (z. B. Holzpellets oder Biogas), selbst erzeugter Photovoltaik- oder Windstrom und grüner Wasserstoff.

In unserem Ratgeber zum Heizungsgesetz finden Sie alle weiterführenden Informationen!

| Zugelassene Heizung | Auflage/ Einschränkung |

|---|---|

| Gasheizung | Beratungspflicht vor dem Einbau zu Preisentwicklungen, Umweltauswirkungen oder Versorgungssicherheit. Gasheizung muss in Zukunft anteilig mit Biogas oder zugelassenem Wasserstoff betrieben werden. |

| Ölheizung | Beratungspflicht vor dem Einbau zu Preisentwicklungen, Umweltauswirkungen oder Versorgungssicherheit. Gasheizung muss in Zukunft anteilig mit Bio-Öl betrieben werden. |

| Fernwärme | Netzbetreiber muss Nutzung Erneuerbarer Energien gemäß Wärmeplanungs-Gesetz sicherstellen. |

| Elektrische Wärmepumpe | Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes sind mit einer elektrischen Wärmepumpe automatisch erfüllt. |

| Pellets-Heizung | Gebäudeenergiegesetz erlaubt nur Holz oder Holzprodukte verwendet werden dürfen, die als nachhaltig zertifiziert sind. |

| Wärmepumpe-Hybrid-Heizung | Die Wärmepumpe muss einen Hauptbedarf im Jahr von mindestens 30 oder 40 Prozent der thermischen Leistung abdecken. |

| Solarthermie-Hybrid-Heizung | Solarthermie-Anlage muss eine bestimmte Mindestgröße abhängig von der Nutzfläche des Gebäudes besitzen und zusätzlicher Bedarf muss aus mindestens 60 Prozent Biogas, Bio-Öl oder zertifiziert umweltfreundlicher Biomasse erzeugen werden. |

| Stromdirekt-Heizung | Eine Stromdirekt-Heizung (z.B. Infrarotheizung) erfüllt aufgrund des steigenden Anteils an Ökostrom automatisch das gebäudeenergiegesetz. |

Wer seine Heizung austauscht und dabei auf 65 Prozent Erneuerbare Energie umsteigt, wird dabei von der staatlichen "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)" unterstützt:

- Eine Grundförderung von 30 Prozent der Kosten gibt es für alle Hauseigentümer, Vermietende, Unternehmen, gemeinnützige Vereine und Kommunen geben, die alte fossile Heizungen austauschen.

- Einen Geschwindigkeitsbonus können selbstnutzende Eigentümer erhalten, die ihre funktionierende fossile Heizung austauschen. Bis Ende 2028 beträgt der Bonus 20 Prozent, danach sinkt er alle zwei Jahre um drei Prozent, zunächst also auf 17 Prozent ab 1. Januar 2029.

- Weitere 30 Prozent Förderung hängen von ihrem Einkommen ab: Die Grenze liegt bei jährlich 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen.

- Maximal sind 70 Prozent Förderung möglich.

- Bei Einfamilienhäusern sind maximal 30.000 Euro der Kosten für den Heizungstausch förderfähig. Das gilt auch für die erste Wohneinheit in Mehrparteienhäusern. Bei weiteren Wohneinheiten werden höhere Kosten gefördert.

Für weitere energetische Sanierungsmaßnahmen, etwa für die Dämmung der Gebäudehülle, für neue Fenster, Anlagentechnik oder Heizungsoptimierung können ebenfalls BEG-Fördermittel beantragt werden.

In unserem Ratgeber "BEG-Förderung" finden Sie alle weiteren, wichtigen Infos.

GEG-Pflichten zur Prüfung der Heizung, Klimaanlage & Lüftung

Gemäß Gebäudeenergiegesetz muss Ihr Schornsteinfeger im Rahmen der Feuerstättenschau kontrollieren, ob die GEG-Vorschriften eingehalten wurden. Hierzu zählen die Kontrolle, ob alte Heizkessel ausgetauscht, die Rohrleitungen gedämmt wurden und ob die heizungstechnischen Anlagen dem aktuellen GEG entsprechen. Bei Verstößen muss der Schornsteinfeger eine Frist setzen, um den Auflagen nachzukommen. Verstreicht diese Frist, informiert der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die zuständige Behörde, die diese als Ordnungswidrigkeit ahnden und mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro bestrafen kann.

Warmwasser-Heizungen sowie Wärmepumpen müssen in Gebäuden mit mehr als mindestens 6 Wohnungen von einer Fachperson überprüft und optimal eingestellt werden. Bei älteren Heizungen, die vor Oktober 2009 eingebaut wurden, muss diese Überprüfung bis zum September 2027 durchgeführt worden sein. Neuere Heizungen müssen spätestens nach 16 Betriebsjahren überprüft und optimiert werden.

„Fachkundige Personen“ müssen ebenso Klima- und Lüftungsanlagen regelmäßig überprüfen. Die Bescheinigung mit den Ergebnissen der Überprüfung muss auf Verlangen den zuständigen Behörden vorgezeigt werden. Neu eingebaute Klima- und Lüftungsanlagen müssen gemäß Gebäudeenergiegesetz in bestimmten Fällen mit einer Einrichtung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet sein.

Sanierungsprofis in Ihrer Nähe finden!

In wenigen Minuten Festpreis-Angebote für eine Dachsanierung, neue Fenster & Dämmung anfordern!Jetzt Preise vergleichen!

Weiterführende Informationen zum Gebäudeenergiegesetz

Häufige Fragen zum Gebäudeenergiegesetz

Muss ich eine funktionstüchtige Heizung austauschen?

Nein, das Gebäudeenergie-Gesetz schreibt nicht vor, dass eine laufende Heizung ausgetauscht werden muss. Alte Öl- und Gasheizungen dürfen repariert werden und können (theoretisch) bis 2045 betrieben werden.

Darf ich eine Öl- oder Gasheizung neu einbauen lassen?

Bis Ihre Kommune eine kommunale Wärmeplanung erstellt hat, dürfen auch noch Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Diese müssen aber ab 2029 mit einem wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien wie Bioöl, Biogas oder Wasserstoff betrieben werden.

Darf die Stadt mir Fernwärme vorschreiben?

Ja, mit dem Gebäudeenergiegesetz darf Ihre Kommune Sie dazu verpflichten, Fernwärme zur Beheizung Ihres Gebäudes zu nutzen, wenn die Heizung erneuert wird.