Sie suchen einen zertifizierten Energieberater?

Letzte Aktualisierung: 08.11.2020

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Bedeutung der Ökosteuer für Klimaschutz und Wirtschaft

- Die sogenannte Ökosteuer wurde 1999 im Zuge der ökologischen Steuerreform im Rahmen des "Gesetzes zum Einstieg in die ökologische Steuerreform" eingeführt. Der Ökosteuersatz wurde seit 2003 nicht mehr erhöht.

- Die Ökosteuer ist eine indirekte Verbrauchssteuer, die vom Stromversorger über einen entsprechenden Strompreisbestandteil vom Letztverbraucher als auch auf den Eigenverbrauch erhoben wird.

- Zuständig für die Erhebung der Stromsteuer sind die Hauptzollämter. Die Steuerschuldner (Stromversorger und Eigenerzeuger) müssen ihre Steuerschuld selbst berechnen und (monatlich oder jährlich) beim Hauptzollamt anmelden.

- Die Ökosteuer sollte durch eine höhere Besteuerung den Energieverbrauch von elektrischen Strom, Benzin und Diesel sowie Heizöl und Erdgas verteuern und durch die Einnahmen die Lohnnebenkosten reduzieren.

- Das Aufkommen der Ökosteuer betrug 2018 etwa 20 Milliarden Euro pro Jahr. Mit diesen Mitteln wird die Rentenversicherung bezuschusst. Ohne Ökosteuer wäre der Rentenbeitragssatz 2018 um 1,2% höher (DIW Berlin).

- Die Ökosteuer ist für Haushalte und die Wirtschaft etwa aufkommensneutral. Lediglich für einkommensschwache Haushalte bedeutet sie eine anteilige Mehrbelastung.

- Da ihre Lenkungswirkung insb. hinsichtlich eines ökologischeren Energieverbrauchs als sehr begrenzt angesehen wird, wird immer wieder eine Abschaffung, Senkung, Anhebung oder andere Mittelverwendung gefordert.

Wie kam es zur Ökosteuer, die unsere Rente bezahlt?

In den 1990er Jahren reifte in der Politik die Erkenntnis, dass ordnungsrechtliche Regulierungen, Vereinbarungen mit Verschmutzern oder einzelne Förderprogramme nicht ausreichen, um Umweltschutzschutzmaßnahmen auch in wirtschaftlicher Hinsicht attraktiver zu machen. Daher stieg das Interesse an einer ökologischen Steuerreform, die für das Klima schädliche Energieträger verteuern sollte.

Ursprung

Am 1.April 1999 trat dann die erste Stufe der ökologischen Steuerreform in Kraft. Damals war es gesellschaftspolitisch noch vertretbar, eine Steuer „Ökosteuer“ zu nennen und mit ihr auch umweltpolitische Lenkungsimpulse anzustreben, ihre Erlöse aber zur Querfinanzierung von Sozialleistungen zu verwenden. Ein Kompromiss der rot-grünen Bundesregierung, der den politischen Widerständen Rechnung trägt.

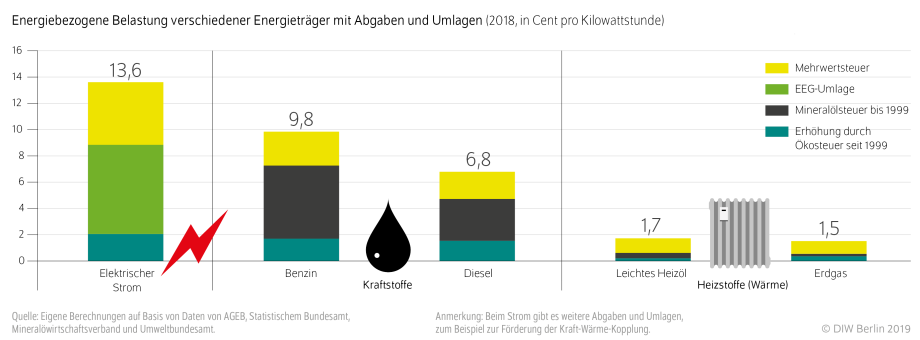

Um wirtschaftliche und soziale Härten zu vermeiden, wurden lediglich Verkehrskraftstoffe und Strom nennenswert belastet, Heizstoffe hingegen nur moderat. Energieintensive Industrien wurden – wie auch bei der EEG-Umlage - durch Steuervergünstigungen bei Heizstoffen und Strom weitgehend ausgenommen.

Bereits im DIW-Resümee von Stefan Bach, 10 Jahre nach Einführung der Ökosteuer, wird geschildert, dass bereits früh klar war, dass die Ökosteuer keinen Anpassungsdruck in den energieintensiven Branchen auslösen noch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Strukturwandel beeinflussen kann.

Aber finanz-, renten- und arbeitsmarktpolitisch war sehr früh klar - die Ökosteuer ist ein Erfolg! Denn mit den Mitteln der Ökosteuer konnte der Rentenversicherungsbeitragssatz niedriger gehalten und die Renten leicht angehoben werden. Dadurch dürfte die Ökosteuer-Reform auch die Beschäftigung leicht erhöht haben.

Steuersatz

Da man im Fall der deutschen Ökosteuer keine Steuersatzerhöhungen vorgesehen hat, ist der Ökosteuersatz seit 2003 gleichgeblieben. Das führte dazu, dass bis 2003 das Aufkommen der Ökosteuer zunächst einmal deutlich angestiegen ist, dann hat es sich stabilisiert und ging dann sogar zurück, da die allgemeinen Energiepreise anstiegen und ihrerseits für einen geringeren Verbrauch sorgten.

Seit der Energiesteuerreform 2006 wird aber auch der Einsatz von Kohle für Heizzwecke entsprechend den Mindeststeuersätzen der Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27.Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom besteuert. Zudem wurden durch die Reform 2006 verschiedene energieintensive Prozesse von der Energiesteuerbelastung komplett ausgenommen.

| Energieträger | 1999 | 2000 bis 2003 | 2003 |

|---|---|---|---|

| Benzin (Liter) | 3,07 Cents | 3,07 Cents | - |

| Diesel (Liter) | 3,07 Cents | 3,07 Cents | - |

| Erdgas (kWh) | 0,164 Cents | - | 0,2 Cents |

| Leichtes Heizöl (Liter) | 2,05 Cents | - | - |

| Schweres Heizöl (kg) | - | - | 0,71 Cents |

| Kohle (Gigajoule) | - | - | - |

| Strom (kWh) | 1,02 Cents | 0,26 Cents | - |

Ausnahmen

Demgegenüber stehen aber auch wiederum eine Vielzahl von Steuerermäßigungen u.a. für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe) und für die der Land- und Forstwirtschaft.

Um „Nachteile im internationalen Wettbewerb“ zu begrenzen, mussten in diesen Branchen bis 2003 nur 20 Prozent der Ökosteuern gezahlt werden, seit 2003 sind es 60 Prozent. Zudem dürfen energieintensive Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, seit 2006 auch der Landwirtschaft, einen „Spitzenausgleich“ durchführen. Dabei wird auf Antrag ein Großteil der Energiesteuerbelastungen erstattet, wenn diese die Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen übersteigen.

Experten-Tipps: Als Quelle und weiterführende Lektüre empfehlen wir die beiden DIW Wochenberichte 13/2019 „Umweltwirkungen der Ökosteuer begrenzt, CO2-Bepreisung der nächste Schritt" und „Ökosteuer-Einnahmen sorgen noch heute für niedrigere Rentenbeiträge und höhere Renten".

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!

Lenkungswirkung der Ökosteuer

Sowohl nach 10 als auch nach rund 20 Jahren nach Einführung der Ökosteuer hat das DIW Berlin die Lenkungswirkung untersucht und kommt auch 2019 in zwei Studien zu eindeutigen Ergebnissen: Die zum 1. April 1999 eingeführte ökologische Steuerreform sorgt bis heute für niedrigere Rentenbeiträge und höhere Rentenbezüge.

Die Einführung der Ökosteuer hat allerdings nicht wie gewünscht dazu geführt, dass der Energieverbrauch und somit die Treibhausgasemissionen in Deutschland nachhaltig sinken.

Die Steuersätze auf die verschiedenen Energieträger waren zu niedrig, um den Verbrauch nachhaltig zu senken. Das gilt insbesondere im Bereich Wärme (Heizöl und Erdgas).

Die Besteuerung der Kraftstoffe (Benzin und Diesel) hat zwar zu einer leichten Reduktion der Emissionen im Verkehrsbereich geführt, aber auch hier waren die Erhöhungen zu zaghaft.

Hinzu kommt, dass die Ökosteuersätze seit dem Jahr 2003 nicht mehr angehoben wurden. Der Anteil der Steuer an den Energiepreiserhöhungen wurde daher z. B. beim Strom immer kleiner.

Das DIW Berlin kommt hinsichtlich der Kostenwirkung zu dem Schluss, dass das, was Haushalte und die Wirtschaft insgesamt draufzahlen, ihnen an anderer Stelle rückerstattet wird. Dies gelte aber nicht unbedingt für einkommensschwache Haushalte.

Weil die Ausgaben für Energie in ihrem Budget schwerer wiegen und sie kaum von Beitragssenkung und Rentenerhöhung profitieren, sind einkommensschwache Haushalte relativ von der Ökosteuer mehr betroffen als Haushalte mit mittleren oder hohen Einkommen.

Forderungen nach Änderungen der Öko-/Stromsteuer

Immer wieder werden eine Abschaffung, Senkung, Anhebung oder andere Mittelverwendung gefordert. Insbesondere im Zuge der Klimakrise und der Notwendigkeit eines deutlich verstärkten Ökostromausbaus sowie unter den durch die Corona-Krise ausgelösten Belastungen der Wirtschaft wird eine Reform der Ökosteuer gefordert.

Klimaschutz

Angesichts der drohenden Verfehlung der Energiewende- und Klimaziele fordert das DIW Berlin die Ökosteuer zu reformieren. Sie sollte in den Bereichen Wärme und Verkehr, die im Gegensatz zur Industrie nicht vom Emissionshandel erfasst werden, am CO2-Gehalt der verschiedenen Energieträger ausgerichtet sein. Strom aus erneuerbaren Energien sollte hingegen weniger stark belastet werden. Teile der Steuermehreinnahmen sollten für die energetische Gebäudesanierung und den Umbau des Verkehrssystems und zur Entlastung einkommensschwacher Haushalte verwendet werden.

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) schlug am 11. September 2020 in einer gemeinsam mit der Stiftung Umweltenergierecht und dem Finanzwirtschaftlichen Forschungsinstitut der Universität Köln erstellten Kurzstudie vor, die EEG-Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien bereits zum 1. Januar 2021 auf null zu senken. Damit dadurch keine zu großen Defizite im Bundeshaushalt verursacht werden, solle im Gegenzug die Stromsteuer von 2,05 Ct/KWh auf 4,1 Ct/KWh vorübergehend verdoppelt werden. Dieser Vorschlag wird derzeit im politischen Raum breit diskutiert.

Auch bei der Förderung und Verbreitung klimaneutral erzeugten Wasserstoffes steht auch die Stromsteuer in der Kritik. Der Nationale Wasserstoffrat kritisiert in einer Stellungnahme zur EEG Novelle 2021 vom 22.11.2020: Das bestehende System von Steuern, Abgaben und Umlagen (Stromsteuer, diverse Umlagen etc.) mit seiner asymmetrisch hohen Belastung von Strom verhindert jedoch den Stromeinsatz für viele strombasierte Energiewendetechnologien. Dazu gehört auch und besonders die Erzeugung von Wasserstoff in Elektrolyseanlagen.

Wirtschaft

Im Rahmen des Corona-Konjunkturprogramms forderte der BDEW am 15.10.2020 eine spürbare und verlässliche Entlastung der Strompreise: Die EEG-Umlage sollte gesetzlich auf einem Niveau von maximal 5 Cent eingefroren, die Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Minimum gesenkt werden. Die Steuer- und Abgabenlast auf Strom ist mit über 50 Prozent einfach zu hoch. Von 100 Euro Stromrechnung sind mehr als 50 Euro staatlich verursacht. Mit Blick auf diese Belastungen kann es nur eine richtige Schlussfolgerung geben: Runter mit der Steuerlast.

Aufgrund der geplanten CO2-Bepreisung im Zuge des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) fordert der Zentralverband Gartenbau e.V. eine übermäßige Belastung seiner Verbandsbetriebe zu vermeiden: Neben der Förderung im Bundesprogramm Energieeffizienz zählen dazu die vollständig zur Absenkung der EEG-Umlage, die Absenkung der Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz, eine Erstattung der CO2-Kosten bei Nachweis der Investition in erneuerbare Energien, steuerliche Sonderabschreibungen für Investitionen in erneuerbare Energien sowie ein wirksamer Carbon-Leakage-Schutz.

Auf dem Innovations- & Energieforum am 16.09.2020 forderte die Landesfachkommission Umwelt- & Energiepolitik Hessens in einem Positionspapier, dass eine erfolgreiche Digitalisierung in Deutschland und eine Ansiedlung von Rechenzentrums-Kapazitäten mit einer guten Energiepolitik steht und fällt. Die hessische Landesregierung sollte sich u.a. dafür einsetzen, dass auch Rechenzentren grundsätzlich als energieintensive (Zukunfts-)Industrien bei allen energiepolitischen Vorhaben anerkannt werden. Die anstehende EEG- sowie Stromsteuer-Novellen im Bund sollten genutzt werden, um eine im internationalen Wettbewerb wirksame Teilentlastung für nachweislich stromintensive ITK-Unternehmen zu erreichen.

Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!