So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Experten-Leitfaden: Optimale Photovoltaik Speicher-Größe berechnen

Speicherlösungen für Strom und Photovoltaikanlagen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die optimale Größe eines PV-Speichers ist entscheidend, um den individuellen Energiebedarf zu decken und den Eigenverbrauch zu maximieren. Doch wie berechnet man die richtige Speicher-Größe für Stromspeicher und PV-Anlagen?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Speicher-Größe unter Berücksichtigung wichtiger Faktoren wie Strombedarf, Energieerzeugung und Autarkiegrad präzise bestimmen können. Wir geben Ihnen praktische Tipps und Beispiele, um Ihnen bei der Auswahl des optimalen Speichers zu helfen. Entdecken Sie mit unserem Leitfaden, wie Sie die Vorteile einer professionell ausgelegten Speicher-Größe für Ihre individuellen Bedürfnisse nutzen können.

Das Wichtigste in Kürze

- PV-Speicher, auch als Photovoltaik-Speicher oder Solarbatterien bezeichnet, sind speziell auf Photovoltaikanlagen zugeschnittene Speicherlösungen. Sie ermöglichen die Speicherung von überschüssigem Solarstrom.

- Ein gut dimensionierter Batteriespeicher kann dazu beitragen, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu maximieren, die Netzabhängigkeit zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage zu verbessern.

- Ein zu großer Speicher wird im Sommer nie vollständig ent- und im Winter nie vollständig geladen. Die Überdimensionierung von Speicher-Größen beeinträchtigt daher die Wirtschaftlichkeit, eine Unterdimensionierung schränkt das Einsparpotenzial an Stromkosten ein.

- Um eine gute Auslastung und möglichst geringe Speicherkosten zu erreichen, sollte die vorhandene Speicherkapazität mindestens 250 mal im Jahr vollständig ge- und entladen werden.

- Wie groß der Speicher sein sollte, ist vom Stromverbrauch und der Anlagengröße abhängig. Erst ab einer PV-Leistung von mindestens 0,5 kW pro 1000 kWh/a Stromverbrauch macht ein Stromspeicher Sinn.

- Faustregeln empfehlen, die nutzbare Speicherkapazität auf maximal 1,5 kWh pro 1 kWp PV-Leistung und maximal 1,5 kWh pro 1000 kWh/a Stromverbrauch zu begrenzen.

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Was sind Stromspeicher und PV-Speicher?

Stromspeicher und PV-Speicher sind moderne Technologien, die es ermöglichen, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten Nutzung erneuerbarer Energien wie Solar- oder Windkraft.

Stromspeicher, auch bekannt als Batteriespeicher oder Energiespeicher, sind Geräte, die elektrische Energie speichern und bei Bedarf wieder freigeben können. Sie dienen dazu, den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom zu erhöhen und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz zu verringern. Stromspeicher werden häufig in Verbindung mit PV-Anlagen eingesetzt, um den tagsüber erzeugten Solarstrom zu speichern und in den Abendstunden oder bei Bedarf zu nutzen.

PV-Speicher, auch als Photovoltaik-Speicher oder Solarbatterien bezeichnet, sind speziell auf Photovoltaikanlagen zugeschnittene Speicherlösungen. Sie ermöglichen die Speicherung von überschüssigem Solarstrom, der während des Tages erzeugt wird, um ihn später zu nutzen, wenn die Sonneneinstrahlung geringer ist oder der Energiebedarf höher ist. PV-Speicher tragen dazu bei, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu maximieren und den Anteil des selbst erzeugten Stroms zu erhöhen.

Sowohl Stromspeicher als auch PV-Speicher sind in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen eines Haushalts oder Unternehmens gerecht zu werden. Dabei bewegen sich für private Haushalte die typischen Speicher-Größen zwischen 3,5 kW bis 5 kW und 7,5 kW bis 10 kW.

Die richtige Wahl der Speicher-Größe ist entscheidend, um eine effiziente Nutzung der erzeugten Energie zu gewährleisten und den finanziellen Nutzen zu maximieren.

In den folgenden Abschnitten werden wir genauer darauf eingehen, welche Faktoren bei der Berechnung der optimalen Speicher-Größe berücksichtigt werden sollten.

Wichtige Faktoren bei der Berechnung der Speicher-Größe

Bei der Berechnung der Speicher-Größe für Stromspeicher und PV-Anlagen gibt es eine Reihe von wichtigen Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Diese Faktoren beeinflussen die optimale Kapazität des Speichers und gewährleisten eine effiziente Nutzung der gespeicherten Energie. Hier sind die Hauptfaktoren, die bei der Berechnung der Speicher-Größe beachtet werden sollten:

Leistung der PV-Anlage und Energieerzeugung

Die Leistung der Photovoltaikanlage, ausgedrückt in Kilowatt Peak (kWp), gibt an, wie viel elektrische Energie sie pro Zeiteinheit erzeugen kann. Je höher die Leistung der PV-Anlage, desto mehr Energie wird potenziell erzeugt und in den Speicher eingespeist. Die Größe des Speichers sollte daher mit der Leistung der PV-Anlage in Einklang stehen, um die erzeugte Energie effektiv zu nutzen.

Tagesverbrauch und Energiebedarf

Der tägliche Stromverbrauch eines Haushalts oder Unternehmens ist ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung der Speicher-Größe. Es ist wichtig, den durchschnittlichen täglichen Energiebedarf zu kennen, um sicherzustellen, dass der Speicher genügend Kapazität hat, um den Bedarf zu decken. Ein höherer Energiebedarf erfordert in der Regel einen größeren Speicher.

Ein zu großer Speicher wird im Sommer aber nie vollständig ent- und im Winter nie vollständig geladen. Um eine gute Auslastung und möglichst geringe Speicherkosten zu erreichen, sollte die vorhandene Speicherkapazität mindestens 250 mal im Jahr vollständig ge- und entladen werden.

Autarkiegrad und Eigenverbrauchsanteil

Der Autarkiegrad gibt an, in welchem Maße ein Haushalt oder Unternehmen seinen eigenen Strombedarf aus eigener Erzeugung decken kann, ohne auf das öffentliche Stromnetz angewiesen zu sein. Ein höherer Autarkiegrad bedeutet, dass mehr Energie aus dem Speicher genutzt wird, anstatt sie einzuspeisen. Es ist wichtig, den gewünschten Autarkiegrad zu berücksichtigen, um die optimale Speicher-Größe zu ermitteln.

Allerdings hat ein hoher Autarkiegrad seinen Preis: frei nach dem 80-20 Prinzip kosten die letzten 20 Prozent zur vollständigen Autarkie verhältnismäßig viel. Grund ist eine erhebliche (Über-)Dimensionierung des Stromspeichers.

Batteriekapazität und Entladetiefe

Die Kapazität des Speichers, gemessen in Kilowattstunden (kWh), bestimmt, wie viel Energie er speichern kann. Eine größere Batteriekapazität ermöglicht eine längere Nutzung der gespeicherten Energie.

Die Entladetiefe gibt an, wie viel Prozent der gesamten Batteriekapazität tatsächlich entnommen werden können, bevor der Speicher aufgeladen werden muss. Eine größere Entladetiefe erhöht die effektive nutzbare Kapazität des Speichers.

Wichtig: Prüfen Sie, ob der Hersteller die nutzbare Speicherkapazität oder nur die nominale Speicherkapazität bei einer Entladetiefe (engl. depth of discharge, DOD) von 100 % angibt. Denn bei der DOD-Angabe reduziert sich die in der Praxis nutzbare Stromspeicher-Kapazität meist um 5 % bis 10 %.

Speichergröße & Notstromversorgung

Oft wird ein großer Speicher für die Notstromversorgung bei Stromausfällen in Betracht gezogen. Wer über diese Möglichkeit nachdenkt, sollte sich bewusst sein, dass eine Notstromversorgung nur dann funktionieren kann, wenn der Speicher zum Zeitpunkt des Stromausfalls auch geladen ist. Einen Teil der Kapazität müsste man also für diesen Zweck blockieren und ständig geladen „in Bereitschaft“ halten. Auch das hat wieder eine geringe Auslastung und sehr hohe Kosten zur Folge.

Zukünftige Entwicklung und Flexibilität

Bei der Berechnung der Speicher-Größe ist es auch wichtig, die zukünftige Entwicklung des Energiebedarfs und der Energieerzeugung zu berücksichtigen. Es kann ratsam sein, etwas Spielraum einzuplanen, um zukünftige Veränderungen oder Erweiterungen der PV-Anlage oder des Energiebedarfs durch eine Wärmepumpe oder Elektromobilität abzudecken.

Allerdings hat das Vorhalten an Kapazität Grenzen: Denn wenn im Winter die Wärmepumpe viel Strom benötigt und kaum Solarstrom übrig ist, könnte ein geringer Überschuss auch thermisch gespeichert werden, indem die Raumtemperatur angehoben wird. Und wer sein E-Auto tagsüber laden kann, fährt auch günstiger, als den PV-Strom zwischenzuspeichern.

Da viele angebotene Speicher modular aufgebaut sind, empfehlen wir, zunächst mit einem kleinen Speicher zu beginnen und dann erst bei Bedarf die Größe des Stromspeichers zu erweitern.

PV Speicher-Größe berechnen – so geht's

Die Berechnung der optimalen Speicher-Größe für Stromspeicher und PV-Anlagen erfordert die Berücksichtigung verschiedener Faktoren, um sicherzustellen, dass der Speicher den individuellen Energiebedarf effizient decken kann.

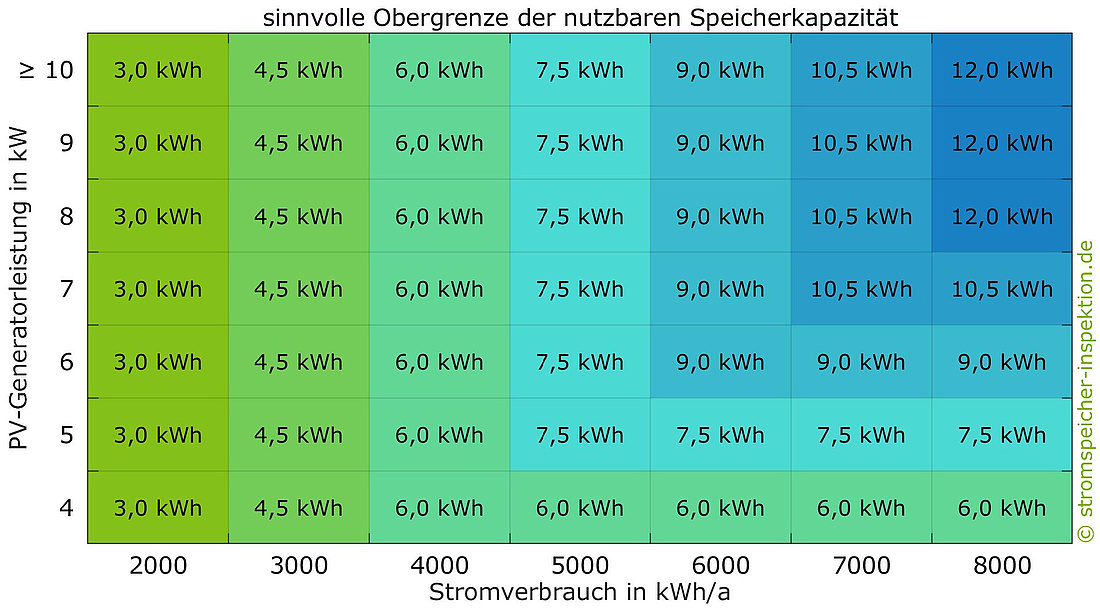

Speicher-Größe: sinnvolle Obergrenzen

Es sind bestimmte Faustregel zu beachten. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin führt drei Rechenhilfen zur optimalen Dimensionierung der Speicher-Größe auf.

So ist die Installation eines Batteriespeichers nur dann sinnvoll, wenn ausreichend Solarstromüberschüsse vorhanden sind.

Daher sollte die Leistung der Photovoltaikanlage mindestens 0,5 kW pro 1000 kWh/a Stromverbrauch betragen.

Weiterhin ist es wichtig, dass der Batteriespeicher im Verhältnis zur PV-Anlage nicht überdimensioniert ist.

Aus diesem Grund sollte die nutzbare Speicherkapazität auf maximal 1,5 kWh pro 1 kW PV-Leistung begrenzt werden.

Darüber hinaus sollte die Größe des Batteriespeichers entsprechend dem Stromverbrauch angepasst werden.

Die nutzbare Speicherkapazität sollte maximal 1,5 kWh pro 1000 kWh/a Stromverbrauch betragen.

Dieser Wert entspricht in etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch während der Nachtstunden.

Durch die Begrenzung der Speicherkapazität wird gewährleistet, dass der Batteriespeicher effizient genutzt wird und ausreichend Strom für den Verbrauch in den Nachtstunden bereitgestellt werden kann.

| PV-Leistung in kW | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 80 % | 76 % | 74 % | 72 % | 70 % | 68 % | 66 % | |

| 9 | 79 % | 75 % | 73 % | 71 % | 69 % | 66 % | 65 % | |

| 8 | 78 % | 74 % | 72 % | 69 % | 67 % | 65 % | 63 % | |

| 7 | 77 % | 73 % | 70 % | 68 % | 65 % | 63 % | 58 % | |

| 6 | 75 % | 72 % | 69 % | 65 % | 63 % | 58 % | 53 % | |

| 5 | 74 % | 70 % | 66 % | 63 % | 52 % | 46 % | 42 % | |

| 4 | 72 % | 67 % | 63 % | 55 % | 49 % | 44 % | 40 % | |

| Stromverbrauch in kWh/a | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |

Schritt-für-Schritt Anleitung: Photovoltaik-Speicher-Größe berechnen

Schritt 1: Erfassung der relevanten Daten für die Speicher-Größe

Beginnen Sie mit der Erfassung der relevanten Daten, einschließlich der Leistung der PV-Anlage, des durchschnittlichen täglichen Energiebedarfs, des gewünschten Autarkiegrads und der Batteriekapazität. Diese Informationen können aus früheren Stromrechnungen, Herstellerangaben der PV-Anlage oder durch eine professionelle Energieberatung ermittelt werden.

Schritt 2: Berechnung des durchschnittlichen täglichen Energiebedarfs

Ermitteln Sie den durchschnittlichen täglichen Energiebedarf Ihres Haushalts oder Unternehmens. Berücksichtigen Sie dabei den Stromverbrauch von elektrischen Geräten, Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und anderen energieverbrauchenden Einrichtungen. Es ist wichtig, den tatsächlichen Bedarf zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der Speicher genügend Energie liefern kann.

Schritt 3: Ermittlung des Autarkiegrads und Eigenverbrauchsanteils

Der Autarkiegrad gibt an, wie viel Prozent des gesamten Strombedarfs durch den Speicher und die PV-Anlage gedeckt werden sollen. Je höher der Autarkiegrad, desto mehr Energie wird direkt aus dem Speicher genutzt. Der Eigenverbrauchsanteil ist der Anteil des selbst erzeugten Stroms, der vor Ort verbraucht wird. Dieser Wert kann durch die Analyse des bisherigen Eigenverbrauchs und der Einspeisung ermittelt werden.

Schritt 4: Bestimmung der benötigten Speicherkapazität

Basierend auf den gesammelten Daten können Sie die benötigte Speicherkapazität berechnen. Multiplizieren Sie den durchschnittlichen täglichen Energiebedarf mit dem gewünschten Autarkiegrad, um die tägliche Menge an Energie zu bestimmen, die vom Batteriespeicher bereitgestellt werden soll. Beachten Sie dabei die Entladetiefe der Batterie, um sicherzustellen, dass genügend Kapazität vorhanden ist. Die benötigte Speicherkapazität wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.

Schritt 5: Auswahl einer passenden Speicher-Größe unter Berücksichtigung der Preise

Nun, da Sie die benötigte Kapazität des Stromspeichers kennen, können Sie verschiedene Speichermodelle und Hersteller vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur die Größe des Speichers, sondern auch die technischen Eigenschaften, die Garantieleistungen, den Preis und den Ruf des Herstellers. Es ist ratsam, auch die zukünftige Skalierbarkeit des Photovoltaik-Speichers und mögliche Erweiterungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Beispiele für Photovoltaik Speicher-Größen

Die Wahl der richtigen Speicher-Größe für eine PV-Anlage ist von vielen individuellen Faktoren abhängig. Um Ihnen einen praxisnahen Einblick zu geben, möchten wir Ihnen einige Beispielrechnungen für unterschiedliche Szenarien präsentieren. Bitte beachten Sie, dass dies nur illustrative Beispiele sind und eine professionelle Beratung empfohlen wird, um Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen.

1. Beispiel: Kleineres Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Stromverbrauch

Angenommen, Sie besitzen ein kleineres Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh. Sie planen eine PV-Anlage mit 6 kWp installierter Leistung. Die maximale Obergrenze der Speicherkapazität beträgt gemäß den Faustregeln der HTW Berlin 7,5 kWh. Dabei kann ein Autarkiegrad von rund 65 % erreicht werden.

2. Beispiel: Einfamilienhaus mit Wärmepumpe

Angenommen, Sie haben einen durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von 8.000 kWh und eine 6 kWp Solaranlage. Sie fragen sich ob bei dem Verbrauch eine Speicher-Größe von 10 kWh sinnvoll ist. Nach den Faustregeln ergibt sich eine maximale sinnvolle Obergrenze von 9,0 kWh Speicherkapazität.

Die Beispiele zeigen, dass Stromspeicher über 10 kWh einen erheblichen Stromverbrauch voraussetzen. Der Kauf eines Stromspeichers mit 30 kWh beispielsweise ist für private Haushalte meist ideologisch begründet oder bei fehlender Netzanbindung zu erwägen.

Die Top-10 Hersteller in unterschiedlichen Photovoltaik Speicher-Größen

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin ermittelt alljährlich die besten Stromspeicher im Rahmen der Stromspeicher-Inspektion. Die effizientesten Stromspeicher laut der Stromspeicher-Inspektion 2023 der HTW Berlin sind ermittelt worden.

Neben den etablierten Lithium-Ionen-Batteriesystemen wurden erstmals auch Salzwasser- und Hochtemperaturbatterien von der HTW Berlin in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass die Lithium-Ionen-Batterien in Bezug auf Energieeffizienz den alternativen Batterietechnologien derzeit deutlich überlegen sind.

Im Rahmen der Stromspeicher-Inspektion 2023 haben namhafte Hersteller wie BYD, RCT Power, Kaco, Fronius, Viessmann, Varta und Kostal mit ihren Stromspeichersystemen teilgenommen. Die Energieeffizienz der Systeme wurde anhand eines System Performance Index (SPI) bewertet. Dabei traten die Stromspeicher in den Leistungsklassen 5 Kilowatt (kW) und 10 kW gegeneinander an.

| Platzierung | Speichersystem | System Performance Index |

|---|---|---|

| 1. | RCT Power Power Storage DC 10.0 und Power Battery 11.5 | 96,4 % |

| 2. | KACO blueplanet 10.0 TL3 und Energy Depot DOMUS 2.5 | 95,4 % |

| 3. | KACO blueplanet 10.0 TL3 und BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 95,4 % |

| 4. | FRONIUS Symo GEN24 10.0 Plus und BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 95,4 % |

| 5. | KOSTAL PLENTICORE plus 10 und BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | 94,9 % |

| Platzierung | Speichersystem | System Performance Index |

|---|---|---|

| 1. | RCT Power Power Storage DC 6.0 und Power Battery 7.6 | 92,6 % |

| 2. | FRONIUS Primo GEN24 Plus und BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | 92,6 % |

| 3. | KOSTAL PLENTICORE plus 5.5 und BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | 92,2 % |

| 4. | VIESSMANN Vitocharge VX3 Typ 4.6A8 | 92,0 % |

| 5. | VARTA pulse neo 6 | 91,5 % |

In der 10-kW-Leistungsklasse konnte sich ein DC-gekoppeltes Speichersystem von RCT Power mit einem SPI von 96,4 % den ersten Platz sichern. Die Hybridwechselrichter von Kaco und Fronius erzielten in Kombination mit den Batteriespeichern von Energy Depot und BYD einen SPI von 95,4 %, was ihnen die Plätze 2 bis 4 einbrachte.

In der 5-kW-Leistungsklasse setzten sich Geräte von RCT Power, Fronius und Kostal durch. Die Speichersysteme von Viessmann und Varta erreichten ebenfalls eine sehr gute Effizienz und komplettieren die Top 5. Mit Ausnahme des AC-gekoppelten Systems von Varta handelt es sich bei allen anderen Effizienztestsiegern um Hybridwechselrichter in Kombination mit Hochvolt-Batterien.

Die Testsieger überzeugten nicht nur durch ihrehohe Energieeffizienz, sondern erzielten auch neue Bestwerte in verschiedenen Effizienzkategorien. Das System von Varta zeichnete sich durch einen hohen Batteriewirkungsgrad von 97,8 % und einen Stand-by-Verbrauch von lediglich 2 W aus.

RCT Power erzielte einen exzellenten Wechselrichterwirkungsgrad im Entladebetrieb von 97,8 %. Der Hybridwechselrichter von Kaco erreichte eine Einschwingzeit von unter 200 Millisekunden, was einen neuen Rekord darstellt.

Die Ergebnisse der Stromspeicher-Inspektion 2023 zeigen, dass mehrere Geräte in verschiedenen Effizienzkategorien neue Bestwerte erzielt haben und die Lithium-Ionen-Batterien gegenwärtig den alternativen Batterietechnologien überlegen sind. Für einen direkten Vergleich der getesteten Stromspeicher bietet die HTW Berlin den Stromspeicher-Inspektor an. Eine Web-Anwendung mit der Sie den richtigen PV-Speicher finden können.

PV-Anlage mit Speicher + Montage

Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Jetzt Partner-Angebot ansehen!

Häufige Fragen (FAQ) zu Stromspeicher-Größen

Wie groß sollte ein Stromspeicher sein?

Eine Überdimensionierung von Stromspeichern verschlechtert die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage. Faustregeln empfohlen, die nutzbare Speicherkapazität auf maximal 1,5 kWh pro 1 kWp PV-Leistung und maximal 1,5 kWh pro 1000 kWh/a Stromverbrauch zu begrenzen.

Wann lohnt sich ein Stromspeicher?

Wie groß der Speicher sein sollte, ist vom Stromverbrauch und der Anlagengröße abhängig. Erst ab einer PV-Leistung von mindestens 0,5 kW pro 1000 kWh/a Stromverbrauch macht ein Stromspeicher Sinn.

Muss der Stromspeicher entladen werden?

In einem komplett vollgeladenen Speicher laufen chemischen Prozesse an den Elektroden der Batteriezellen ab, die die Lebensdauer der Batterien verkürzen. Daher ist es wichtig, dass der Stromspeicher möglichst regelmäßig be- und wieder entladen wird.

Wie lange hält ein 5 kWh Speicher?

Ohne zusätzliche Versorgung durch das öffentliche Netz ist ein 5 kWh Speicher schnell entladen. Der durchschnittliche tägliche Stromverbrauch eines Haushaltes (mit 4.745 kWh/a) beträgt 13 kWh.