So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

Letzte Aktualisierung: 19.03.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

PV-Anlage Eigenverbrauch: Berechnung, Optimierung & Einspeisemodelle

Wie steigert man den Eigenverbrauch einer PV-Anlage? Wie kann man den eigenen Verbrauch berechnen? Wie schaltet man Verbraucher? Gibt es eine Förderung für Eigenverbrauch? Wie funktioniert eine Überschuss- und Volleinspeisung? Wie betreibt man eine PV-Anlage ohne Einspeisung und ohne Anmeldung?

Das Wichtigste in Kürze

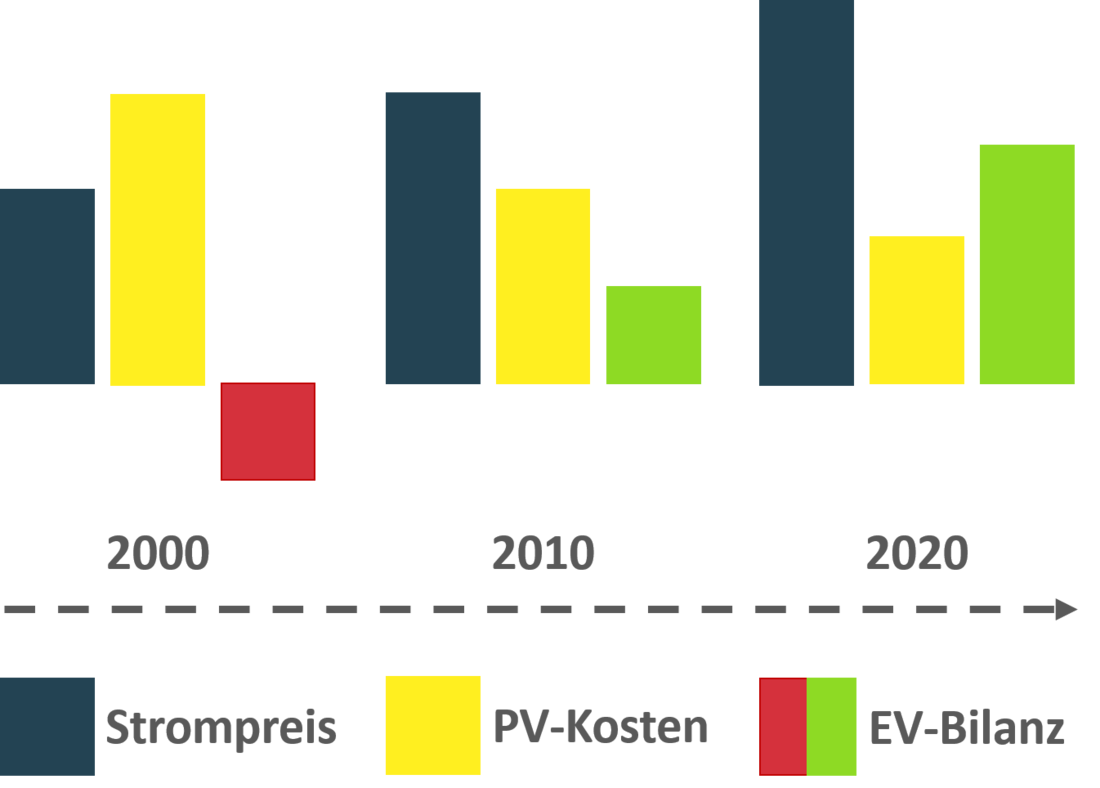

- Lange Zeit galten Solaranlagen (Photovoltaik-Anlagen, kurz: PV-Anlagen) vor allem deshalb als sinnvolle Investition, weil sich mit dem Solarstrom, den man ins öffentliche Stromnetz einspeiste, Geld verdienen ließ.

- Heute ist die Einspeisevergütung jedoch stark gesunken. Und da der selbst erzeugte Solarstrom mit rund 10 cents pro kWh inzwischen nur noch ein Drittel von dem kostet, was man für Strom vom Versorger zahlen muss, ist der Eigenverbrauch wesentlich, um eine PV-Anlage besonders wirtschaftlich zu betreiben.

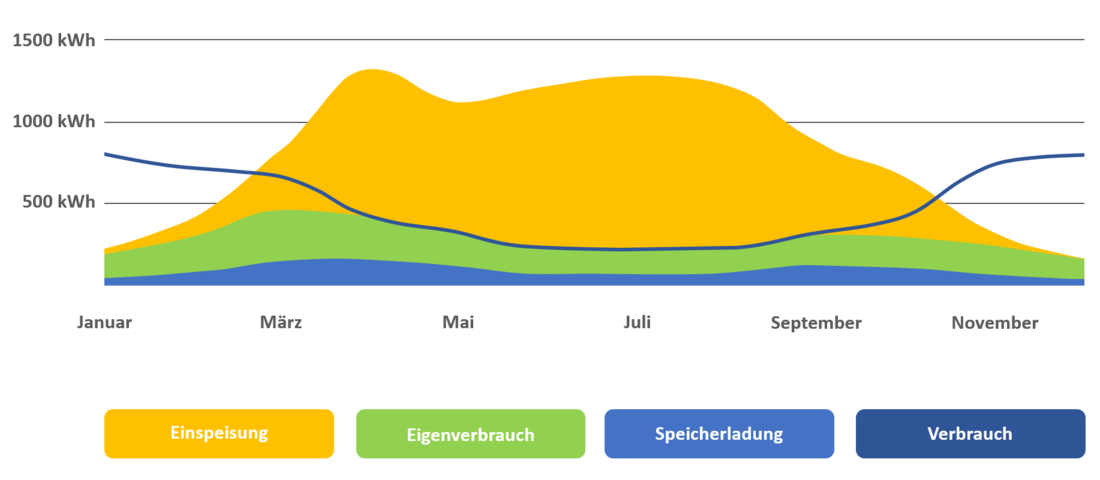

- Der durchschnittliche Anteil des Eigenverbrauchs einer PV-Anlage, ohne weitere Verbraucher gezielt in Betrieb zu nehmen, liegt bei 25 bis 35 Prozent. Mit einem Stromspeicher, Wärmepumpe oder einem Elektroauto kann man aber schnell einen Anteil von über 70 Prozent erreichen.

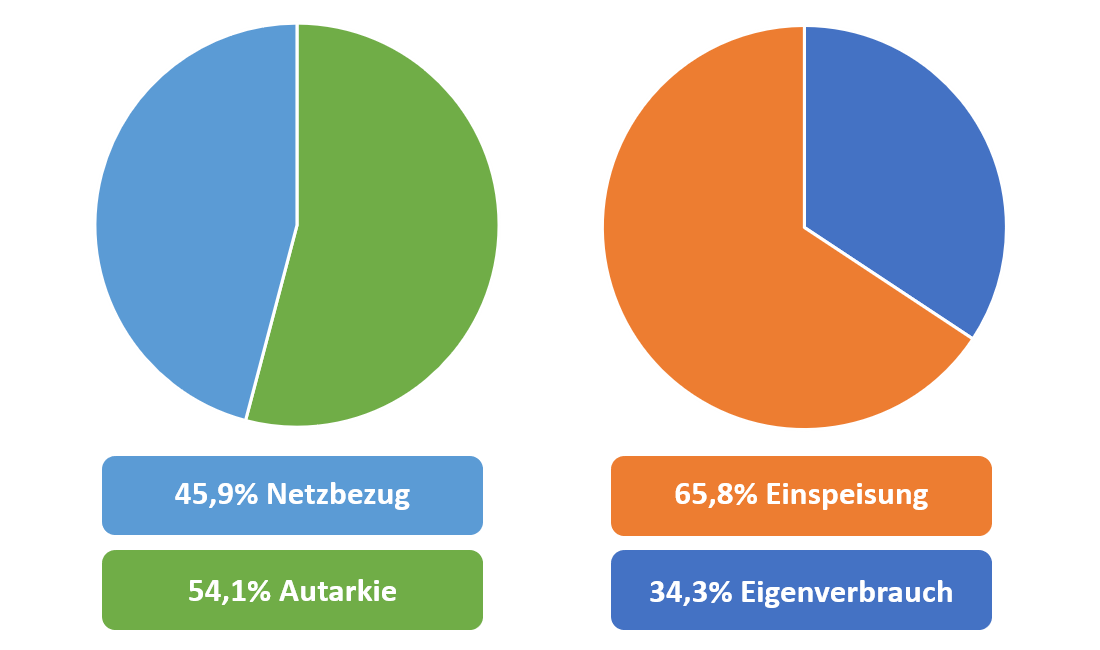

- Dabei muss man zwischen Eigenverbrauch und Autarkie unterscheiden: Der Eigenverbrauch gibt an, wie viel des erzeugten Stroms selbst verbraucht werden kann. Der Autarkiegrad (0-100%) gibt an, wie viel des verbrauchten Stroms selbst erzeugt wird.

- Wer seinen Strom selbst verbraucht profitiert auch von einer indirekten Förderung: Denn mit dem Inkrafttreten des EEG 2023 zum 01.01.2023 wurde die EEG-Umlage - auch auf den Eigenverbrauch der PV-Anlage - komplett abgeschafft.

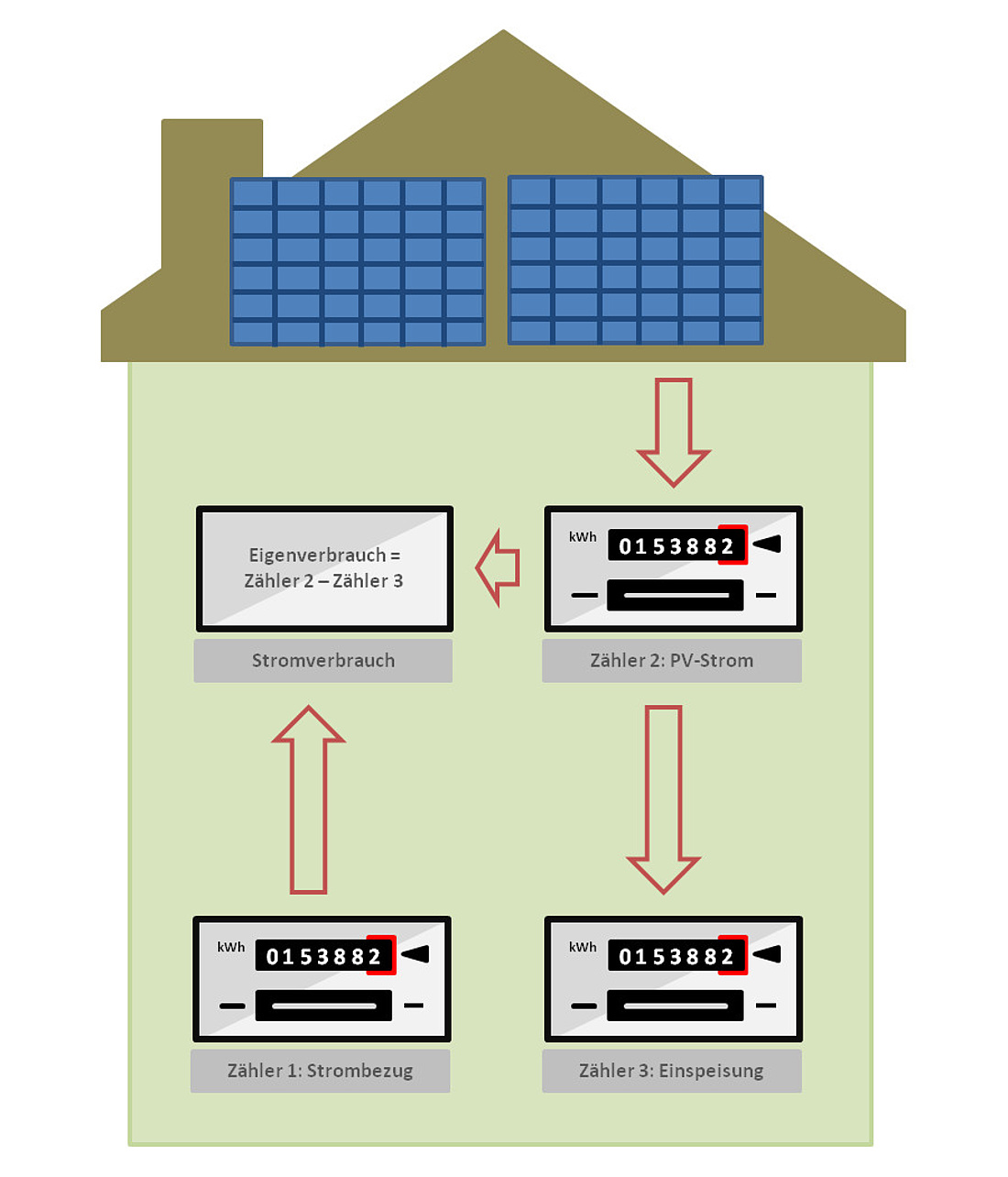

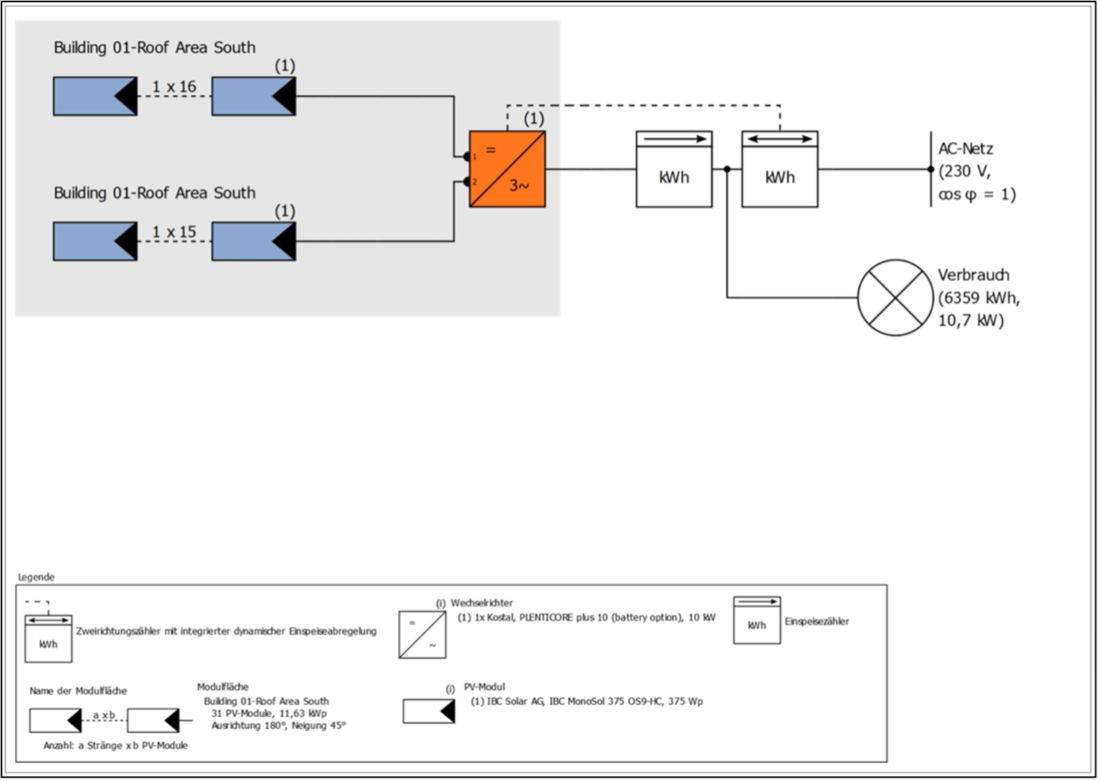

- Der Eigenverbrauch lässt sich berechnen, indem von der am PV-Zähler angezeigten Menge an produziertem Solarstrom die am Zweirichtungszähler angezeigte Menge an ins Netz eingespeisten Stroms abgezogen wird.

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Eigenverbrauch kurz erklärt

Aus Eigentumsgesichtspunkten liegt bei Eigenverbrauch in der Regel eine Personenidentität vor, also wenn Anlagenbetreiber und Strombezieher identisch sind. Bei sogenanntem Direktverbrauch (Direktvermarktung) wird der Solarstrom hingegen in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Solaranlage verbraucht (z. B. vom Nachbarn), ohne das öffentliche Stromnetz in Anspruch zu nehmen. Beim Direktverbrauch, zu denen auch Pacht- und Mietmodelle gezählt werden, besteht im Unterschied zum Eigenverbrauch keine Personenidentität zwischen PV-Anlagenbetreiber und dem Stromverbraucher.

Aus energietechnischer Sicht wird beim Eigenverbrauch der Strom, den eine Solarstromanlage auf dem Dach erzeugt, zunächst in die hauseigene Stromversorgungsanlage geführt. An das Hausnetz angeschlossene elektrische Geräte können ihn beziehen und direkt zur Deckung des Eigenbedarfs verbrauchen. Der Stromverbrauch des eigens produzierten Stroms heißt Eigenverbrauch. Er wird auch Selbstverbrauch genannt.

Liefert die Anlage mehr Strom als gleichzeitig verbraucht wird, fließt der überschüssige Strom in das öffentliche Netz. Liefert die Anlage weniger Strom, als der Haushalt benötigt, muss Strom aus dem öffentlichen Netz gezapft werden – zu den dafür üblichen Preisen (Zukauf).

Eigenverbrauch berechnen und abrechnen

Mit den Stromzählern (Einspeisezähler und PV-Zähler), die speziell angeordnet sein müssen, erfasst der Haushalt:

- die Strommenge, die selbst erzeugt wird (Eigenproduktion),

- die Strommenge, die ins öffentliche Netz geführt wird (Einspeisung oder Netzeinspeisung)

- und die Strommenge, die aus dem öffentlichen Netz bezogen wird (Stromkauf).

Der Eigenverbrauch lässt sich aus den gezählten Strommengen berechnen: Er ergibt sich aus der erzeugten Strommenge, die der PV-Zähler erfasst, minus der eingespeisten Strommenge, die der Einspeisezähler erfasst.

Ähnlich unkompliziert gestaltet sich auch die Abrechnung des Eigenverbrauchs mit dem Betreiber des Stromnetzes, an dem der Haushalt hängt. Der Verteilnetzbetreiber nutzt zum Erstellen einer Gutschriftanzeige die erwarteten Strommengen für Eigenverbrauch und Einspeisung und berechnet die Vergütung der Einspeisung inklusive des Eigenverbrauchs. Die Gutschriftanzeige wird als Basis für die Zahlungen der Abschläge an den PV-Anlagenbetreiber benutzt. Nach Ablauf des Zähljahres werden die Zählerwerte abgelesen und die getroffenen Annahmen gegebenenfalls nach oben oder unten korrigiert.

Eigenverbrauch spart Stromkosten

Mit einer Solarstrom-Anlage auf dem Dach haben Sie die Wahl: Sie können den selbst erzeugten Strom selbst nutzen. Oder Sie kaufen Ihren Strom nach wie vor vom Stromanbieter. Unterm Strich sparen Sie mit dem Eigenverbrauch jede Menge Stromkosten:

- Denn der Strom von einem Stromlieferanten kostet derzeit mit rund 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) rund das Dreifache des mit Hilfe der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach selbst erzeugten Stroms, dessen Kosten mittlerweile bei 10 Cent/kWh liegen.

- Die Ersparnis ergibt sich aus der einfachen Subtraktion: 30 Cent minus 10 Cent ist gleich 20 Cent, die man mit jeder verbrauchten kWh gegenüber dem Stromkauf spart.

Die Ersparnis durch Eigenverbrauch wird sich künftig noch erhöhen. Denn die Strompreise steigen weiter. Und die Preise für Photovoltaik-Hardware sinken ebenfalls stetig.

Wichtig: Die Bundesregierung hat am 9. März 2022 für das zweite Halbjahr 2022 die Absenkung der EEG-Umlage auf null beschlossen. Infolge dessen müssen Solaranlagenbetreiber keine EEG-Umlage mehr auf den von ihnen selbst verbrauchten Solarstrom zahlen! Weitere Infos: "Ratgeber EEG-Umlage-Pflichten"

Berechnung der Wirtschaftlichkeit des Eigenverbrauchs von PV-Strom

Bestimmung einer wirtschaftlichen Verbrauchsabfolge

Um die Wirtschaftlichkeit eines Eigenverbrauchs zu berechnen, sollte man logisch nach der Wertschöpfung vorgehen. Wird also eine kWh PV-Strom erzeugt, so wird diese primär im Haushalt selbst verbraucht. Wird mehr erzeugt, so wird diese kWh zunächst in einer evtl. vorhandenen Solarbatterie zwischengespeichert. Ist der Batteriespeicher voll bzw. keiner vorhanden, so wird aus Sicht der Wirtschaftlichkeit der Solarstrom für Wärmeanwendungen genutzt.

Im Falle einer Wärmepumpe wird der Solarstrom zum Antrieb des Kompressors genutzt und die Wärme dann verbraucht bzw. zwischengespeichert. Wird z. B. eine Gasheizung eingesetzt, so wird der PV-Strom für die Beladung eines Wärmespeichers über einen Heizstab eingesetzt. Weitere Möglichkeiten sind die direkte elektrische Solarstromnutzung für Nachtspeicher oder Infrarotheizungen.

Erst wenn diese Eigenverbrauchsoptionen ausgeschöpft sind, wird der Solarstrom ins Netz eingespeist. Mit dieser Eigenverbrauchsabfolge kann nun für alle 8.760 Stunden eines Jahres der Bedarf mit der Erzeugung verglichen und somit der Anteil des Eigenverbrauchs sowohl für die direkte Stromnutzung als auch für die Nutzung des Stroms im Wärmesystem berechnet werden.

Eigenverbrauch oder Volleinspeisung? Oder Flexi-Modell?

Eigenverbrauch ist äußerst lukrativ. Wer einen Teil des günstigen Solarstroms selbst verbraucht, spart den Kauf von teurem Strom aus dem Netz. Der restliche Strom wird ins Netz eingespeist – die sogenannten Überschusseinspeisung - und der Anlageneigentümer erhält die Einspeisevergütung. Diese beträgt seit dem EEG 2023 für Hausdachanlagen unter zehn Kilowatt installierter Leistung 8,6 Cent pro Kilowattstunde und für größere Anlagen bis 40 Kilowatt installierter Leistung erhalten Eigentümer für den über zehn Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil pro Kilowattstunde 7,5 Cents.

Das Pendant zur Überschusseinspeisung ist die Volleinspeisung. Die Volleinspeisung rechnet sich vor allem, wenn man nur einen sehr geringen Eigenverbrauch hat und daher nur ein kleiner Teil des erzeugten Stroms selbst genutzt werden kann, sowie bei großen Anlagen. Dieses Modell soll daher auch zu größeren Anlagen und zu einer besseren Dachausnutzung führen. Bei der Volleinspeisung erhält man dann für Anlagen unter zehn Kilowatt installierter Leistung 13,4 Cent pro eingespeister Kilowattstunde, für Anlagen bis 40 Kilowatt 11,3 Cent pro Kilowattstunde für den über zehn Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil.

Wer sich nicht festlegen will, kann zwischen Eigenverbrauch und Volleinspeisung wechseln. Anlageneigentümer können dann vor jedem Kalenderjahr durch eine schriftliche Mitteilung an den zuständigen Netzbetreiber (bis zum 01.12.) neu entscheiden, ob sie voll einspeisen oder einen Teil selbst verbrauchen wollen. Wenn sich etwa nach einer energetischen Haussanierung der Stromverbrauch mit einer Wärmepumpe erhöht oder sich die Besitzer ein E-Auto zulegen, lohnt sich beispielsweise vor Jahresende der Umstieg von der Volleinspeisung auf die Teileinspeisung. Das ermöglicht den profitablen Eigenverbrauch des Solarstroms.

Es ist aber nicht nur ein Wechsel des Betreibermodells möglich, es lassen sich auch Anlagenteile je nach Vergütungs-Modell aufteilen (§ 100 Absatz 14 EEG 2023): Solaranlagen, die innerhalb von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen werden, nicht als eine, sondern als zwei Anlagen anzusehen sind können sowohl Strom über die Überschusseinspeisung als auch über die Volleinspeisung vermarkten, wenn

1. sie auf, an oder in demselben Gebäude angebracht sind,

2. der Strom aus beiden Anlagen über jeweils eine eigene Messeinrichtung abgerechnet wird und

3. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber im Jahr der Inbetriebnahme der zweiten Anlage vor der Inbetriebnahme und im Übrigen vor dem 1. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres mitgeteilt hat, für welche der beiden Anlagen er den erhöhten anzulegenden Wert nach Satz 2 (Absatz zur Volleinspeisung) in Anspruch nehmen möchte; für Strom aus der anderen Anlage ist die Erhöhung des anzulegenden Wertes nach Satz 2 ausgeschlossen.

Liegt der tatsächlich eingespeiste Wert unterhalb der zuvor angezeigten Menge, reduziert sich die Vergütung (anzulegender Wert)auf den Marktwert.

So können mit dem Flexi-Modell auf einem Haus zwei Anlagentypen angemeldet werden, eine zum teilweisen Eigenverbrauchund eine zur Volleinspeisung. So können Eigentümer zum Beispiel eine 5-Kilowatt-Anlage für den Eigenverbrauch und Teileinspeisung anmelden und zusätzlich noch eine 10-Kilowatt-Volleinspeiseanlage, die dann später auch in eine Eigenverbrauchsanlage umgewandelt werden kann. Voraussetzung dafür ist jedoch eine gesonderte Messeinrichtung für beide Anlagen, was das Ganze etwas teurer macht.

Eigenverbrauch von Strom vs. Stromautarkie

Der Begriff Eigenverbrauch ist nicht mit Stromautarkie gleichzusetzen, obwohl das in der Praxis fälschlicherweise häufiger geschieht. Denn beide Begriffe betrachten den Stromverbrauch aus unterschiedlicher Perspektive: Der Eigenverbrauch meint anteilig den Strom des selbst erzeugten Stroms, der selbst zur Deckung des Eigenbedarfs verbraucht wird. Wer dagegen fragt, wie hoch ist der Anteil am eigenen Verbrauch, den ich mit selbst erzeugtem Strom zu decken vermag, fragt nach der Autarkie.

Da das Motiv für den Betrieb einer PV-Anlage häufig die Senkung der Stromkosten ist die sich wiederum aus einem Weniger an Zukauf ergibt, weil selbst ein Mehr an Strom erzeugt und verbraucht wurde, ist der Stromautarkiegrad des Haushalts ein wichtiges Kriterium für den Kauf und / oder Betrieb einer Anlage.

Anschaulicher macht es folgende Gegenüberstellung: Wer zu 100 Prozent autark wirtschaftet, braucht keinen Strom mehr aus dem öffentlichen Netz dazu zu kaufen, um seinen Haushalt zu versorgen. Wer seinen Strom komplett selbst verbraucht (100 Prozent Eigenverbrauch), speist keinen überschüssigen Strom ins Netz ein.

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Maßnahmen zur Optimierung des Eigenverbrauchs

Es liegt in der Natur der Solarstromanlage, dass sie besonders hohe Erträge erwirtschaftet, wenn die Sonne hoch am Himmel steht: um die Mittagszeit also. Nicht für alle Haushalte fällt die höchst produktive Phase jedoch nicht mit dem Höchstmaß an Selbstverbrauch zusammen. Frühmorgens und vor allem abends besteht vielen Stromverbrauchern der höchste Strombedarf, wenn sie sich früh für den Tag startklar machen und wenn sie sich nach getaner Arbeit abends um Haushalt und Abendessen, Hobbies und mehr kümmern. Nur zwischen 25 und 30 Prozent liegt der Anteil des Eigenverbrauchs deshalb in einem herkömmlichen Haushalt, der seinen Strombedarf noch nicht auf einen möglichst hohen Eigenverbrauch ausgerichtet hat.

Dabei ließe sich der Eigenverbrauch durchaus noch steigern und damit der Anteil des teuren Haushaltsstroms aus haushaltsfremder Produktion senken. Das spart bares Geld.

Ausrichtung der Solaranlage

Geht die erzeugte Energie in den Eigenverbrauch, lohnt sich die Ost-West-Verlegung deutlich mehr, da so ein ganztägiger Gewinn erzielt werden kann.

Ist der Eigenverbrauchsanteil an der gewonnenen Energie geringer, als mit der Solaranlage erzielt wird, ist zur zusätzlichen Einspeisung eine Süd-Verlegung besser, weil durch die intensive Mittagssonne ein höherer Ertrag erzielt werden kann.

Verhaltensmaßnahmen zur Erhöhung des Eigenverbrauchs: Stromverbrauch bedarfsgerecht managen

Dank moderner Technik ist es möglich, den Betrieb stromfressender Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Geschirrspüler & Co. so zeitlich zu programmieren, dass er in die Mittagsstunden fällt. Geräte ohne Zeitvorwahl kann man mit externen Zeitschaltuhren steuern.

Die von Menschenhand geplante Zeitschaltung hat jedoch ihre Grenzen: Schon eine spontane Staubsaugerrunde kann den Eigenverbrauch des Haushalts zusätzlich so sehr steigern, dass die von der PV-Anlage gelieferte Strommenge nicht reicht, um den Staubsauger und die per Zeitschaltung zeitgleich gestartete Waschmaschine zu versorgen. Automatisch wird der zusätzlich benötigte und teurere Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen.

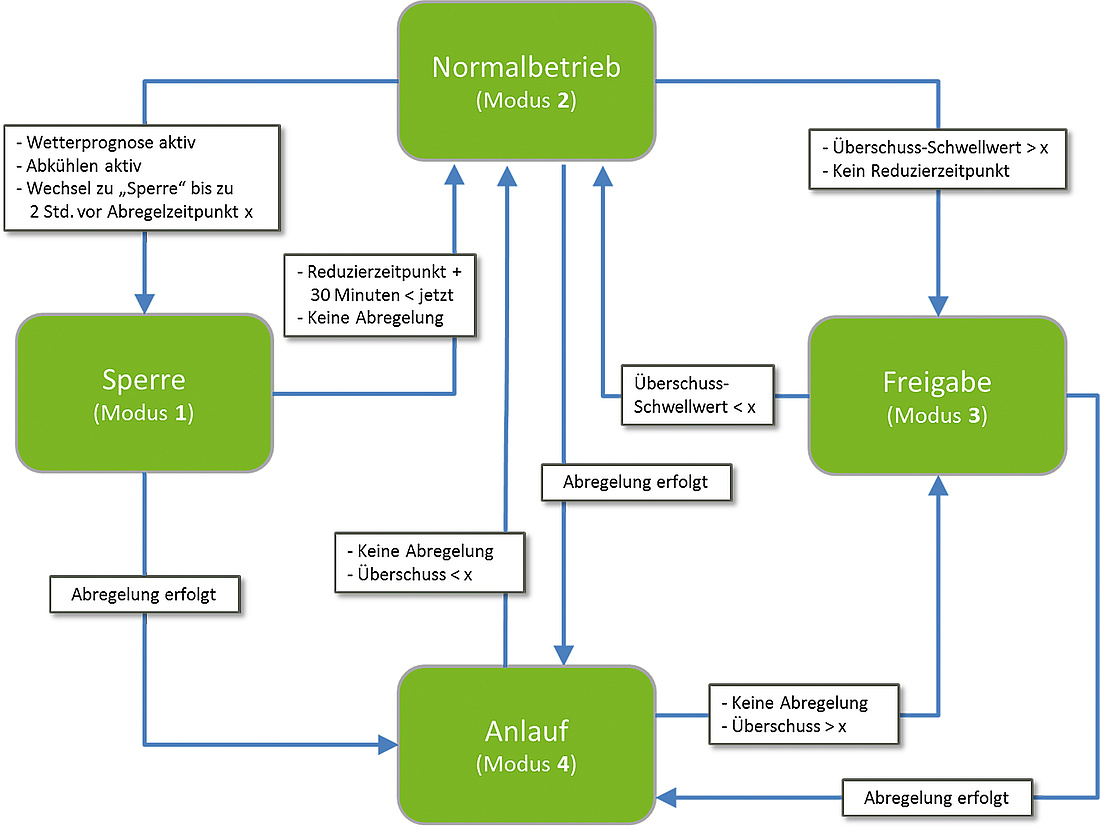

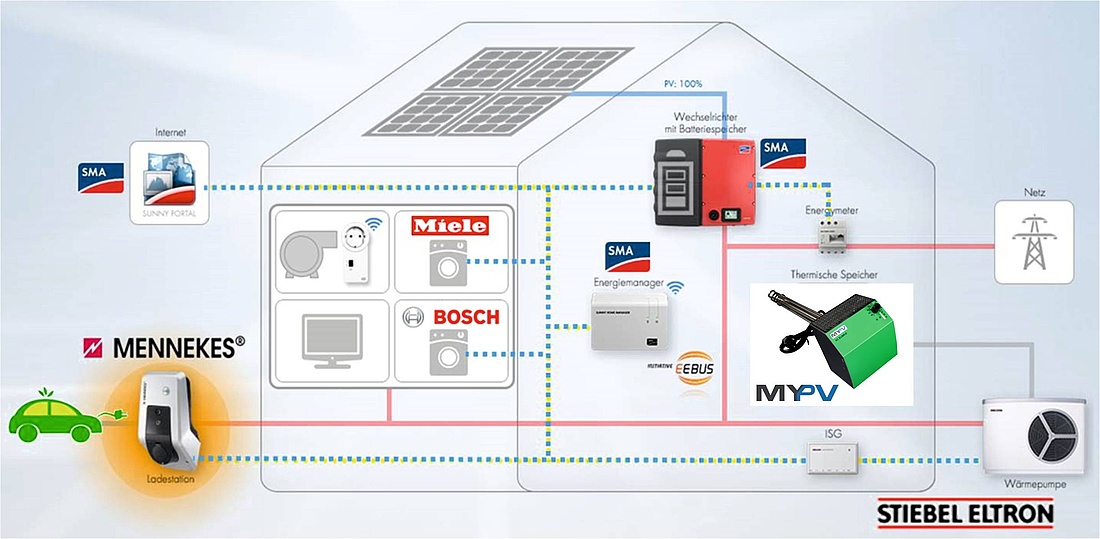

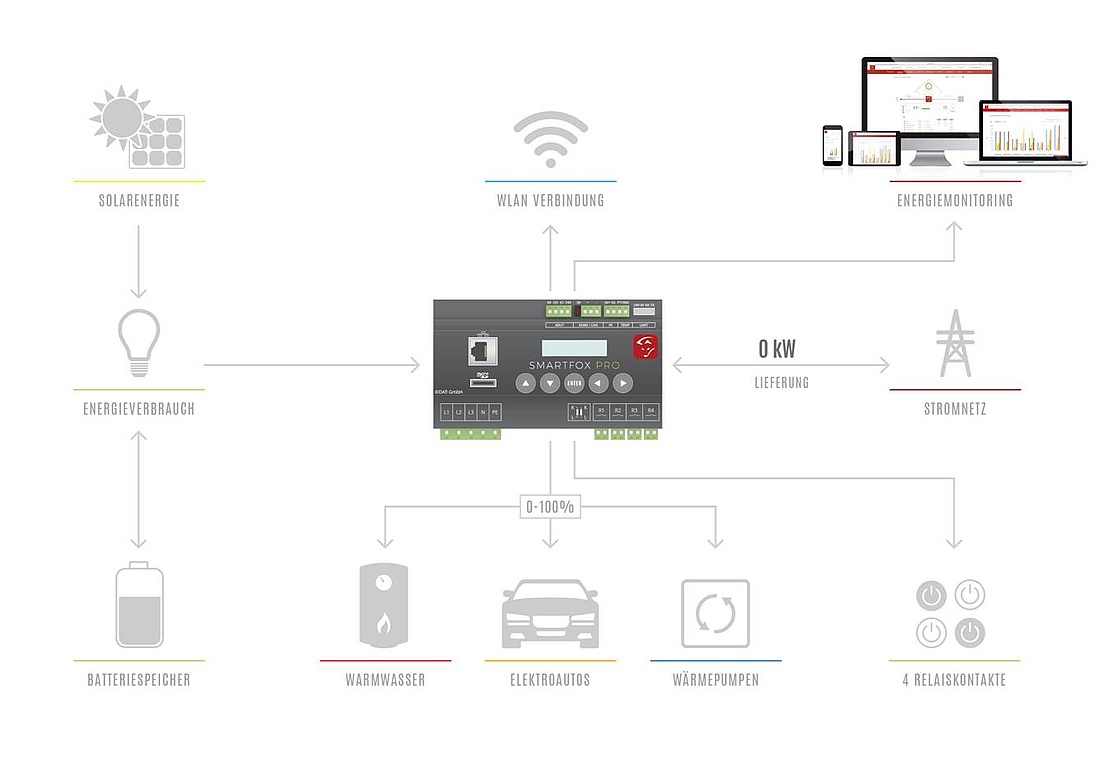

Anders ist die Situation, wenn man statt der einfachen Zeitschaltung ein sogenanntes Energie-Management-System in den Haushalt integriert. Das intelligente Steuerungssystem plant den Betrieb der Haushaltsgeräte und berücksichtigt dabei die Stromlieferung seitens der PV-Anlage ebenso wie den gerätespezifischen Verbrauch. Wer nun fürchtet, dass ein solches Energiemanagement-System nur mit hochwertigen Geräten der modernsten Generation funktioniert, und deshalb auch sämtliche alte oder günstig erworbene Haushaltsgeräte austauschen muss, der sei beruhigt: Viele ältere und preiswerte Geräte kann man mit speziellen Zwischensteckern ansteuern. Die Zwischenstecker steuern die Geräte und messen deren tatsächlichen Verbrauch, so dass das System ihn anschließend berücksichtigen kann und so quasi stetig an Intelligenz dazugewinnt.

Selbst erzeugten Strom zwischenspeichern

Noch mehr Steigerung des Eigenverbrauchs erreicht man, wenn man den überschüssigen Strom nicht ins öffentliche Netz einspeist, sondern im Haushalt zwischenlagert, um ihn zeitversetzt zu nutzen. Dazu braucht man einen geeigneten Stromspeicher.

Das kann zum Beispiel ein sogenannter Batterie-Speicher sein. Der ist derzeit in der Anschaffung noch recht teuer, aber hilft im Falle eines Netzausfalls auch mal, diesen zu überbrücken. Gut zu wissen: Stromspeicher werden derzeit gefördert.

| Tageszeit | Stromerzeugung | Ladekapazität | Eigenverbrauch |

|---|---|---|---|

| 7:00 Uhr morgens | Die PV-Anlage produziert keinen Strom. | Im Stromspeicher sind noch geringe Restkapazitäten vorhanden. | Die Restkapazitäten werden komplett entleert und zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen |

| 10:00 Uhr vormittags | Die Sonne scheint. Die PV-Anlage produziert Strom. | Die überschüssige Energie wird im Stromspeicher gespeichert. Der Speicher ist nun Dreiviertel voll. | Der Strombedarf des Haushalts kann nun komplett über den direkten Verbrauch der produzierten Energie gedeckt werden. |

| 13:00 Uhr mittags | Die Sonne scheint und die Stromproduktion erreicht ihr Maximum. | Auch der Strombedarf ist am höchsten und der Speicher ist nun nur noch halb voll. | Der gesamt Strombedarf kann durch die Solaranlage und den Strom aus dem Stromspeicher gedeckt werden. |

| 16:00 Uhr nachmittags | Die Stromproduktion lässt langsam nach. | Da der Stromverbrauch nachmittags stark zurückgegangen ist, konnte der Speicher voll aufgeladen werden. | Der Stromverbrauch kann wieder vollständig ohne Fremdbezug gedeckt werden. |

| 19:00 Uhr abends | Die Sonneneinstarhlung lässt weiter nach und es wird nur noch wenig Strom produziert. | Der Speicher wird nun angezapft und leert sich bis auf die Hälfte der Ladekapazität. | Die Familie verbraucht nun wieder sehr viel Strom. Hier kommt nun auch Strom aus dem Netz zum Einsatz. |

| 21:00 Uhr nachts | Es wird kein Strom mehr erzeugt. | Der Speicher leert sich nun weiter auf ein Drittel des Ladezustands | Es wird nur noch vergleichsweise wenig Strom verbraucht. Der Eigenverbrauch kann nun durch den Stromspeicher gedeckt werden. |

Strom-Communities und Strom-Clouds

Energieanbieter werben damit, dass Verbraucher in Strom-Communities, oder so genannten Strom-Clouds, mehr selbst erzeugten PV-Strom nutzen können. Sie verfolgen die Idee, dass Mitglieder Überschüsse aus ihren Anlagen in das Stromnetz einspeisen. Später können sie bei Bedarf die eingespeiste Menge an Strom vom Energieanbieter wieder abrufen.

Die Verbraucherzentrale warnt: Viele Strom-Communities und Strom-Clouds sind für den Eigenverbraucher schwer durchschaubar, häufig brauchen Mitglieder einen eigenen Stromspeicher, der oft zu groß gefordert wird und damit zu teuer ist.

Überblick über Strom-Communities und Strom-Clouds zur Eigenverbrauchsoptimierung:

- Alelion Nima Freistrom

- Eon SolarCloud

- EWE myEnergyCloud

- Senec SENEC.Cloud 2.0

- sonnen sonnenFlat

Power to heat-Anwendungen

Auch die eigentlich schon längst als unhaltbar deklarierten Nachtspeicherheizungen bekommen vor dem Hintergrund einer möglichen Eigenverbrauchserhöhung eine neue Rolle, so dass sie plötzlich wieder als haltbar gelten: Sie erzeugen aus Strom Wärme. Eine Rechnung, die mit teurem Haushaltsstrom aus dem Netz nicht mehr aufgeht. Mit eigens produziertem PV-Solarstrom dagegen rechnet sich auch ein Stromvielfraß wie eine Nachtspeicherheizung.

Eine bessere Alternative stellt hierzu die Wärmepumpe dar. Sie wandelt den selbst erzeugten Strom wesentlich effizienter um und auch die produzierte Wärme lässt sich je nach Größe des Puferspeichers länger und auch verlustfreier Speichern als in einer Nachtspeicherheizung. Wer die Wärmepumpe zur Steigerung des Eigenverbrauchs einsetzen will, der sollte auf das SG Ready-Label ("Smart Grid Ready") achten, welches anzeigt, ob eine Wärmepumpe auch digital im Kontext einer PV-Anlage gesteuert werden kann.

Der Eigenverbrauch lässt sich auch steigern, indem man zusätzliche Verbraucher in den Haushalt holt. Wobei es auf eine strategische Auswahl derselben ankommt: Zum Beispiel kann eine strombetriebene Infrarotheizung eine sinnvolle Ergänzung zu einer PV-Anlage sein. Die Montage der Infrarotheizung ist unkompliziert und vergleichsweise günstig. Außerdem ist sie wartungsarm und dank des Eigenverbrauchs fallen die Betriebskosten gering aus.

Eigenverbrauchsorientierte Energiemanager integrieren

Der Wechselrichter gilt als Herzstück der PV-Anlage: Er wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom beziehungsweise 3-phasigen Drehstrom / Starkstrom um. Sein Wirkungsgrad beeinflusst direkt den Output der Anlage – und damit die Menge Strom, die eigens verbraucht werden kann. Mittlerweile hat der Markt Wechselrichter im Angebot, die speziell auf kleinere Anlagen zugeschnitten sind, deren größter Anteil des erzeugten Stroms in den Eigenverbrauch fließen soll. Laut Herstellern sollen die modernen Wechselrichter in der Lage sein, den Eigenverbrauchsanteil kleinerer Anlagen zu erhöhen.

Elektromobile als Verbraucher und Speicher

Eine weitere Steigerung des Eigenverbrauchs kann durch das Aufladen von Elektromobilen erfolgen. Diese Lösungen sind bereits in einigen modernen Energiesparhäusern etabliert. Das Prinzip ist relativ einfach: An einer Ladestation im Außenbereich können Bewohner ihr Elektroauto, -Roller oder -Fahrrad ganz unkompliziert dann auftanken, wenn viel Solarstrom produziert wird. Die Elektromobile können dann sogar als Speicher dienen. Wenn sie nicht benutzt werden und im Haus viel Strom benötigt wird, werden ihre Batterien wieder entladen und speisen zusätzlich Strom in den Hausstromkreis ein.

| Hersteller | Energiemanagementsystem |

|---|---|

| Alpiq | GridSense |

| DAfi GmbH | Smartfox Pro |

| easyOptimize GmbH | shineHub |

| SMA Solar Technology AG | Sunny Home Manager |

| SOLARWATT GmbH | SOLARWATT Energy Manager |

Eigenverbrauch berechnen: Erfassung der Kosten und Erlöse

Danach sollten für die zur Optimierung des Eigenverbrauchs notwendigen Anschaffungskosten eines Stromspeichers und/ oder die notwendigen Kosten zur Anpassung des Wärmesystems entsprechend der Nutzungsdauer erfasst und in die Wirtschaftlichkeitsberechnung dynamisch mit einbezogen werden. Die Investitionskosten für das eigentliche Heizungssystem werden in der Renditenberechnung jedoch nicht berücksichtigt, da dieses grundsätzlich als sowieso notwendig erachtet wird.

Dann erfolgt die Erfassung der Betriebskosten der PV-Anlage, des Speichers und des Wärmesystems. Sie müssen überdies die Zusatzkosten für die Wartung und Pflege, sowohl für das Photovoltaik und Speichersystem als auch für den Wärmespeicher enthalten.

Letztendlich müssen diesen Kosten den Erlösen des Photovoltaik-Eigenverbrauch-Systems gegenübergestellt werden. Hierzu werden die unterschiedlichen Erlösarten durch den Eigenverbrauch näher differenziert. Solarstrom, der direkt verbraucht oder im Speicher zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt verbraucht wird, können mit den Strombezugskosten (Arbeitspreis) je genutzter Kilowattstunde (kWh) angesetzt werden.

Wird der Solarstrom durch eine Wärmepumpe verbraucht, verdrängt er den Strombezug der Wärmepumpe und wird daher mit den Kosten des Wärmepumpenstromtarifs angesetzt. Wird der überschüssige Photovoltaikstrom per Heizstab dem Wärmespeicher zugeführt, ist bei Wärmepumpen wiederum der Wärmepumpentarif anzusetzen oder im Falle einer z. B. Gasheizung der Arbeitspreis für Gas pro kWh.

| Kennzahlen | Ergebnisse |

|---|---|

| Stromerzeugung | 181.458,60 kWh |

| Energieverbrauch | 114.776,93 kWh |

| Direkter Eigenverbrauch | 42.723,46 kWh |

| Eigenverbrauch vom Speicher | 19.421,16 kWh |

| Vermiedener Stromeinkauf | 62.144,62 kWh |

| Autarkiequote | 54,14% |

| Eigenverbrauchsquote | 34,25% |

| Speichervollladezyklen gesamt | 3.884,23 Zyklen |

| Vermiedene CO2-Emissionen | 102,71 Tonnen |

| Stromgestehungskosten 10,12 | 10,12 Cent/kWh |

PV-Anlage mit Speicher + Montage

Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Jetzt Partner-Angebot ansehen!

Häufig gestellte Fragen

Sind auch nach Westen- und Osten ausgerichtete Dächer sinnvoll nutzbar?

Ein Dach mit Süd-Ausrichtung bedeutete früher die maximale Stromausbeute hinsichtlich der Einnahmen über die Einspeisevergütung. In Zeiten der Eigenverbrauchsrendite bedeutet ein Süddach jedoch, dass man mittags viel zu viel Strom produziert, um ihn selbst zu verbrauchen. Daher sind heute auch West- oder Ostdächer für Solaranlagen gut geeignet, da sie auch morgens und abends Strom produzieren und das Stromangebot entzerren. Der geringere Ertrag wird dann durch den höheren Eigenverbrauchsanteil finanziell aufgewogen.

Wie groß muss meine Anlage sein, um meinen jährlichen Strombedarf zu decken?

Eine Solarmodulfläche von rund 5 m2 (z.B. 3 Module á 1 m x 1,6 m) entspricht rund 1 kWp PV-Leistung und erzeugt etwa 1.000 kWh pro Jahr. Ein normaler 4 Personen Haushalt benötigt etwa 4.000 bis 5.000 kWh und bräuchte somit 4 bis 5 kWp mit einer Größe von 20 bis 25 m2. Zur eigenen Deckung des Strombedarfs eines Elektroautos mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 10.000 km und einem Verbrauch von 2.000 kWh pro Jahr bräuchte man dann noch rund 2 kWp bzw. rund 10 m2 zusätzliche Modulfläche.

Warum wird Solarstrom zuerst im Haus verbraucht?

PV-Strom wird immer zuerst von am Hausnetz angeschlossenen, in Betrieb befindlichen Elektrogeräten verbraucht. Bei Bedarf wird dieser mit Netzstrom ergänzt. Diese vorrangige Nutzung von eigenem PV-Strom liegt daran, dass die Spannung der Solaranlage leicht höher ist als die Netzspannung. Der Strom fließt dann immer von der hohen zur niedrigen Spannung. Physikalische Grundlage bilden die Kirchhoffschen Regeln (Knotenpunktsatz und Maschensatz), die den Zusammenhang zwischen mehreren elektrischen Strömen und zwischen mehreren elektrischen Spannungen in elektrischen Netzwerken beschreiben.

Weitere Informationen zum Eigenverbrauch von PV-Strom

- Prosumer: Definition, Bedeutung und technische Entwicklungen

- Nulleinspeisung von PV-Anlagen

- Lohnt sich eine Balkon-Solaranlage?

- Stromzähler für den Eigenverbrauch

- Eigenstrom: Verbrauch und Optimierung

- Wirtschaftlichkeit von PV-Speichern

- Einsatz eines Photovoltaik-Heizstabes

- Photovoltaik & Wärmepumpe kombinieren

- EEG-Umlage-Pflichten auf Eigenverbrauch

- Techniken zum Heizen mit Photovoltaik

- E-Auto-Beladung mit eigenem PV-Strom

- Strom-Cloud: Tarife, Anbieter & Steuern