So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

Letzte Aktualisierung: 07.03.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Stromspeicher-Vergleich: Hersteller-Überblick 2024, Test-Gewinner & die wichtigsten Kennzahlen

- Wer einen Solarstromspeicher für eine PV-Anlage kaufen möchte, dem stehen heute eine Vielzahl an Anbietern, Speichertechniken und auch Speicherkonzepte zur Auswahl.

- Für einen Vergleich von Stromspeichern sollten grundsätzlich die wichtigsten technischen Angaben wie die Kapazität und Entladetiefe ermittelt und gegenübergestellt werden.

- Daneben spielt natürlich die Anwendung selbst eine wichtige Rolle. Je nachdem, welche Verbraucher vorhanden sind oder ob eine Notstromversorgung benötigt wird, variieren die Modelle.

- Und letztlich muss der Stromspeicher auch einem wirtschaftlichen Vergleich standhalten. Nur, wenn sich auch ein finanzieller Vorteil ergibt, sollte man sich für einen Stromspeicher entscheiden.

Wir zeigen hier die wichtigsten Hersteller & Testergebnisse 2024 und erklären, welche Kriterien Sie bei einem Vergleich von Solarstromspeichern unbedingt berücksichtigen sollten.

Überblick Stromspeicher-Vergleich

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Stromspeicher Vergleich 2024

| Hersteller & Batterie | Speicher-Kapazität | Wechselrichter | Notstrom | AC-Phasen | AC-Nennleistung | Speicherzellen | max. Leistung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Energizer Force HAT mit Powerstack 2,9 / 4,03 | 10,4 - 25,4 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 8,0 - 12 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 6,0 - 10,5 kW |

| E3/DC S 10 X mit E3/DC Batteriemodul | 2,3 - 23,2 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 12,0 kVA | Lithium-Ionen | 6,0 - 12,0 kW |

| Fronius Primo GEN24 Plus mit Wintersun WTS Energy Core | 9,6 - 25,6 kWh | Hybrid | Steckdose & Ersatz-Strom | 1 | 3,0 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,76 - 15,36 kW |

| Fronius Primo GEN24 Plus mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 19,3 kWh | Hybrid | Steckdose | 3 | 3,0 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 3,0 - 4,6 kW |

| Fronius Primo GEN24 Plus mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | Steckdose & Ersatz-Strom | 3 | 3,0 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 2,6 - 5,0 kW |

| Fronius Symo GEN24 mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | Steckdose | 3 | 3,0 -5,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 4,5 - 9,0 kW |

| Fronius Symo GEN24 mit LG RESU FLEX | 8,6 - 17,2 kWh | Hybrid | Steckdose & Ersatz-Strom | 2 | 6,0- 10,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 4,3 - 8,5 kW |

| GoodWe ET Plus 16 A mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 5,0 - 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,0 - 10,0 kW |

| GoodWe ET Plus 16 A mit LG RESU FLEX | 8,6 – 17,2 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 2 | 5,0 - 10,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 4,3 – 8,5 kW |

| GoodWe ET Plus 16 A mit GoodWe Lynx Home F Plus | 6,5 – 16,4 kWh | hybrid | Ersatz-Strom | 8 | 5,0 – 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,8 - 10,0 kW |

| GoodWe ET Plus 15-30 mit GoodWe Lynx Home F Plus | 6,5 – 16,4 kWh | hybrid | Ersatz-Strom | 8 | 15,0-9,9 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 7,6 - 13,0 kW |

| GoodWe ET Plus 15-30 mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 15,0-9,9 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,0 - 10,0 kW |

| Kostal PLENTICORE plus mit Wintersun WTS Energy Core | 5,76 - 15,36 kWh | Hybrid | X | 6 | 4,2 – 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,76 - 15,36 kW |

| Kostal PLENTICORE plus mit LG RESU FLEX | 8,6 - 17,2 kWh | Hybrid | X | 2 | 4,2 – 10,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 4,3 - 8,5 kW |

| Kostal PLENTICORE plus mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | X | 3 | 4,2 – 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 2,7 - 6,5 kW |

| Kostal PLENTICORE BI mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | X | 3 | 5,5 - 10 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,5 - 10,0 kW |

| Kostal PLENTICORE BI mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | X | 3 | 5,5 - 10 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 1,5 - 5,0 kW |

| Kostal PIKO MP plus mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | X | 3 | 1,5 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 2,7 - 6,5 kW |

| Kostal PIKO MP plus mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | X | 3 | 1,5 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,5 - 10,0 kW |

| Kostal PIKO MP plus mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | X | 3 | 1,5 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 1,5 - 5,0 kW |

| Jinko Hybrid JKS mit Jinko Hochvolt Batterie | 5,68 - 17,04 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 2 | 8 - 20 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 4,26 - 12,78 kW |

| LG ESS Home mit HG HBC 11H/ 15H | 10,7 - 17,04 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 2 | 8,0 - 10,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 4,0 - 7,0 kW |

| RCT Power Storage DC mit RCT Power Battery | 3,4 - 10,4 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 4,0 - 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 3,8 - 10,0 kW |

| RCT Power Storage AC mit RCT Power Battery | 3,4 - 10,4 kWh | Batterie | X | 3 | 6,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 3,8 - 10,0 kW |

| SMA Sunny Boy mit BYD Battery-Box Premium HVS | 5,1 - 10,2 kWh | Batterie | x | 3 | 2,5 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 2,5 kW |

| SMA Sunny Boy Storage mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Batterie | Steckdose & Ersatz-Strom | 3 | 3,7 - 6,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 3,7 - 7,5 kW |

| SMA Sunny Boy Storage mit LG Energy Solution 10H / 16H Prime | 9,6 - 16,0 kWh | Batterie | Steckdose & Ersatz-Strom | 3 | 3,7 - 6,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 3,7 - 7,5 kW |

| SMA Sunny Boy Storage mit LG RESU FLEX | 8,6 - 17,2 kWh | Batterie | Steckdose & Ersatz-Strom | 2 | 3,7 - 6,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 3,7 - 8,5 kW |

| SMA Hybrid mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,4 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 5,0 - 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 10 - 12 kW |

| SMA Hybrid mit LG RESU FLEX | 8,6 - 17,2 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 2 | 5,0 - 10,0 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 4,3 - 8,5 kW |

| SolarEdge StorEdge mit Home Batterie Hochvolt | 9,7 kWh | Hybrid | x | 3 | 2,2 - 4,6 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,0 kW |

| SolarEdge StorEdge mit LG Energy 10H / 16H Prime | 9,6 - 16,0 kWh | Hybrid, PV, AC | x | 2 | 2,2 - 4,6 kVA | Nickel-Mangan-Cobalt | 7,0 kW |

| Solis S6 mit BYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 5,0 - 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,1 - 10,6 kW |

| Sungrow SH mit Sungrow Batterie | 9,6 - 25,6 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 5,0 - 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 6,0 - 10,6 kW |

| Sungrow SH mit SBYD Battery-Box Premium HVS / HVM | 5,1 - 23,5 kWh | Hybrid | Ersatz-Strom | 3 | 5,0 - 10,0 kVA | Lithium-Eisen-Phosphat | 5,1 - 10,6 kW |

Stromspeicher-Vergleich mit dem SPI-Test

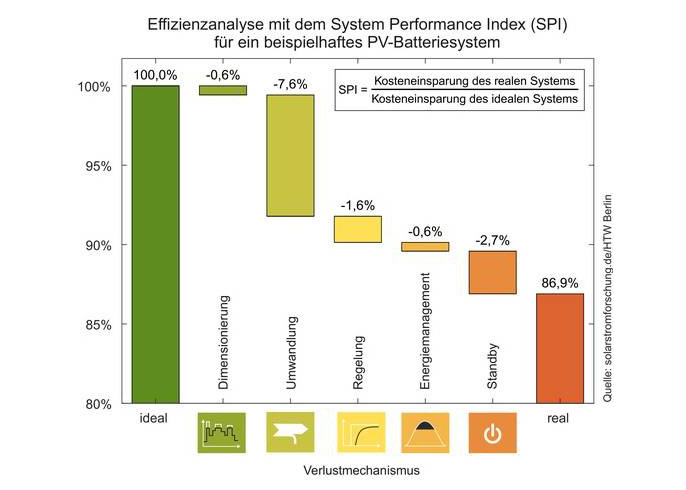

Der System Performance Index (SPI) ist eine von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin entwickelte simulationsbasierte Effizienzkennzahl, die den ökonomischen Systemnutzen bewertet und die Energieeffizienz von Photovoltaik-Stromspeichern mit unterschiedlicher Batterieanbindung (Systemtopologie) und unterschiedlicher Batteriegröße vergleichbar macht.

Der System Performance Index berücksichtigt neben den Regelungs-, Dimensionierungs- und Umwandlungsverlusten auch die Einflüsse des Energiemanagements und des Bereitschaftsbetriebs.

Die HTW Berlin hat auf Basis des System Performance Index in der Studie "Stromspeicher-Inspektion 2024"16 Stromspeicher bzw. -systeme miteinander verglichen. Drei PV-Speichersysteme konnten einen SPI von knapp über 90% erzielen. Beim Vergleich der Systemtopologien der Stromspeicher wird deutlich, dass es sowohl effiziente als auch ineffiziente Geräte mit AC- und DC-Anbindung des Batteriespeichers gibt.

| Solarstromspeicher & Wechselrichter | Preis | PV-Anlage-Größe (empfohlen) | Europ. Wirkungsgrad | Batterie-Spannungsbereich | Produktgarantie | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Test-Sieger 5-kW-Klasse | RCT POWER Power Storage DC 6.0 und Power Battery 7.6 | 7.221,25 € | 8,1 - 9 KW | 97,70 % | 120 - 600 V | 10 Jahre |

| FRONIUS & BYD Primo GEN24 6.0 Plus und BYD Battery-Box HVS 7.7 | 7.058,75 € | 7,5 - 9 kW | 97,70 % | 240 - 360 V | 2 Jahre | |

| KOSTAL & BYD Plenticore plus G2 5.5 und BYD Battery-Box HVS 7.7 | 6.852,50 € | 6,5 - 8,25 kW | 96,20 % | 240 - 360 V | 10 Jahre | |

| Test-Sieger 10-kW-Klasse | RCT POWER Power Storage DC 10.0 und Power Battery 11.5 | 9.780,00 € | 13,5 kW - 15 kW | 98 % | 120 - 600 V | 10 Jahre |

| FRONIUS & BYD Symo GEN24 10.0 Plus und BYD Battery-Box HVS 10.2 | 8.883,75 € | 10,3 - 15 kW | 97,90 % | 320 - 480 V | 10 Jahre |

Die Effizienzunterschiede zwischen den Systemen sind insgesamt größer als bislang vermutet. Allein in den ersten zehn Jahren beträgt der finanzielle Vorteil eines hocheffizienten Speichersystems bis zu 1000 Euro, erklärt Prof. Dr. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und Mitautor der Studie.

Jedoch können mit dem SPI nicht alle Stromspeicher gleichermaßen verglichen werden. So stellen u. a. Hochvoltbatterieneine Ausnahme dar, da deren Effizienz mit der Anzahl der in Reihe geschalteten Hochvolt-Batteriemodule steigt. Größere Stromspeicher weisen daher im Vergleich einen höheren Wirkungsgrad als kleine auf.

Zudem legt der SPI-Vergleich einen Beispielhaushalt mit einer fünf Kilowatt PV-Anlage mit einem Strombedarf von 5.000 Kilowattstunden pro Jahr zugrunde. Zum einen werden heute jedoch auch häufig größere Anlagen im EFH-Bereich errichtet. Zum anderen liegt vielfach der Strom(Eigen-)verbrauch durch Wärmepumpen oder Elektroautos über dem Stromverbrauch des angenommenen Haushalts. Während bei "normalem" Eigenverbrauch ein guter Schwachlastwirkungsgrad wichtig sind, verschiebt sich aber beim Laden eines Elektroautos der für die Effizienz wichtige Leistungsbereich zu größeren Werten. Ein wirklich realistischer Stromspeicher-Vergleich ist so nicht möglich.

| Jahr | Zum Testergebnis |

|---|---|

| 2023 | Stromspeicher-Test 2023 |

| 2021 | Testsieger Stromspeicher 2021 |

| 2020 | Stromspeicher-Inspektion 2020 |

Vergleich der Kosten von Stromspeichern

Anschaffungskosten pro Kilowattstunde (kWh)

Zur besseren Vergleichbarkeit von Akkusystemen lassen sich die Kosten in der Anschaffung auch auf die Kapazität (Euro/kWh) beziehen. Der Preis ist je nach verwendeter Technologie und Zellchemie sehr unterschiedlich. Die weit verbreiteten Lithium-Ionen-Systeme sind je nach Hersteller zwischen 700 bis 1.000 Euro/kWh erhältlich.

Betriebskosten pro Kilowattstunde (kWh)

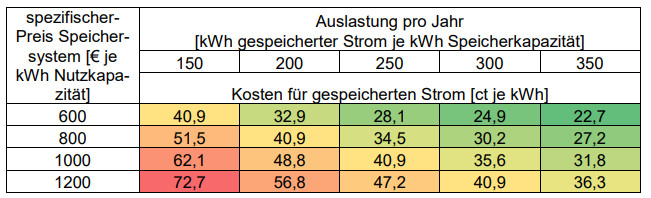

Wie wirtschaftlich ein Batteriespeicher ist, lässt sich aber besser daran festmachen, was eine gespeicherte Kilowattstunde umgerechnet letztlich kostet.

- Der Betriebs- bzw. Speicherpreis pro kWh errechnet sich aus dem Gesamtpreis bezogen auf die Anzahl der möglichen kWh, welche der Akku unter Berücksichtigung der Zyklenzahl und der Lebensdauer insgesamt abgeben kann.

- Für Lithium-Ionen-Akkus liegt er bei vernünftiger Dimensionierung etwa bei 0,22 bis 0,30 Euro pro kWh.

- Die Speicherkosten in Ct/kWh hängen sehr stark von der Lebensdauer und der Auslastung des Speichers ab.

Die Speicherkosten pro kWh sollten bei einem Vergleich immer individuell und auf Basis der aktuellen Preise und Angaben der Hersteller berechnet werden.

Vergleich Stromspeicher-Kosten nach Zellchemie

Beim Vergleich der Anschaffungskosten scheinen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien geringfügig günstiger als Lithium-Inonen-Akkus. Auf dem Markt für Stromspeicher ist deshalb einige Bewegung zu spüren. Dennoch wichtig: Es geht nicht nur um den Preis, sondern auch um andere wichtige Punkte, die bestimmen, ob sich ein Batteriespeicher dieser oder jener Zelltechnologie lohnt:

- Wie viel Strom kann gespeichert werden

- Wie oft kann die Batterie voll geladen und entladen werden

- Wie tief kann sie entladen werden, bevor sie aufgeladen werden muss

- Wie effizient ist die Batterie und das Gesamtsystem

Moderne PV-Speicher kommen auf 5.000 bis 10.000 Ladevorgänge. Viele Hersteller versprechen, dass ihre Produkte mindestens 10 Jahre halten, und bei Lithium-Ionen-Akkus kann die Lebensdauer sogar bis zu 20 Jahre betragen.

Wenn man jeden Tag einen kompletten Ladezyklus hat, bedeutet das eine Lebensdauer von 14 bis 27 Jahren. Deshalb sollten wir eher darauf schauen, wie viel die gespeicherte Energie über die Zeit kostet, anstatt nur auf den Kaufpreis zu achten.

| Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Eisen-Phosphat | |

|---|---|---|

| Anschaffungspreis | 7.000 Euro | 4.900 Euro |

| Speicherkapazität | 6 kWh | 5,12 kWh |

| Entladetiefe | 90% | 95% |

| Ladezyklen | 8.000 Vollzyklen | 6000 Vollzyklen |

| Systemwirkungsgrad | 95% | 96% |

| Preis pro gespeicherter kWh | 17,1 Cent/ kWh | 17,5 Cent/kWh |

Kriterien zum Vergleich der Technik von PV-Stromspeichern

Ladewirkungsgrad und Systemwirkungsgrad

Stromspeicher lassen sich grundsätzlich nach ihrem Wirkungsgrad vergleichen, der das Verhältnis zwischen der abrufbaren Energie einer geladenen Batterie und der zuvor zugeführten Energie in Prozent angibt. Vom Ladewirkungsgrad wird der energetische Wirkungsgrad abgegrenzt, der als Quotient aus entnommener und eingeladener Energie angegeben wird.

Bei einem Solarstromspeicher-Vergleich sollte der Gesamt- bzw. Systemwirkungsgrad herangezogen werden. Dieser umfasst die Teilwirkungsgrade der verschiedenen elektronischen Komponenten der PV-Anlage und zeigt einen realistischen Praxiswert.

Vollzyklus und Kleinstzyklus

Stromspeicher für Solaranlagen werden vor allem nach den Voll- und Kleinzyklen unterschieden. Ein Vollzyklus umfasst dabei das Entladen einer Solarbatterie bis zur Entladetiefe und das anschließende vollständige Beladen. Dieser Wert wird jedoch nur theoretisch zum Vergleich einer Solarbatterie herangezogen.

Ein Kleinstzyklus beschreibt hingegen das geringfügige Entladen und anschließende Wiederbeladen, wie es auch im Praxisbetrieb stattfinden würde. Solarstromspeicher sollten daher anhand der Kleinstzyklen in einem Vergleich gegenübergestellt werden.

Zyklenzahl und Zyklenlebensdauer

Aussagekräftiger ist noch der Vergleich der Zyklenzahl bzw. Zyklenlebensdauer. Die Zyklenzahl ist eine technische Angabe des Stromspeicher-Herstellers, wie viele Vollzyklen der Solarstromspeicher schafft – sie gibt also Aufschluss über die Lebensdauer des Akkus.

Heutige Batteriespeicher haben eine Zyklenlebensdauer von bis zu 7.000 Vollzyklen. Die Zyklenanzahl ist abhängig von der Entladetiefe, dem Entladestrom sowie der Temperatur bei Betrieb des Solarstromspeichers.

Lebens- und Gebrauchsdauer

Die Lebens- bzw. Gebrauchsdauer basiert wiederum auf der Anzahl der Vollzyklen, die ein Batteriespeicher pro Jahr im Praxisbetrieb durchlaufen kann. Sie bezieht dies unter Berücksichtigung der Zyklenlebensdauer auf die Gebrauchsdauer in Jahren. Im Gegensatz zur erreichbaren Zyklenzahl sagt die kalendarische Lebensdauer, nach welcher Zeit noch mindestens 80 % der ursprünglichen Kapazität verfügbar sind, sofern die vorgesehene Zyklenzahl nicht schon überschritten ist.

Beispiel:

Legt man 200 Vollzyklen pro Jahr zugrunde, hätte ein Stromspeicher eine Lebens- und Gebrauchsdauer von 35 Jahren.

Die Lebens- und Gebrauchsdauer sind sehr praxisnahe Kriterien bei einem Solarstromspeicher-Vergleich.

Entladetiefe und Tiefentladung

In der Regel werden Akkus nicht vollständig entladen, da sie sonst beschädigt werden. Die Entladetiefe (Depth of Discharge, DoD) gibt an, wie viel Prozent der Nennkapazität dem Akku entnommen werden kann, ohne dabei die Lebensdauer negativ zu beeinflussen bzw. den Stromspeicher zu beschädigen.

Beobachtung:

- Bei einem Solarstromspeicher Vergleich variieren die Grenzwerte für Tiefentladung je nach Hersteller und Speichertechnik in der Regel zwischen 10 und 50 %.

- Im direkten Vergleich können Lithium-Ionen-Akkusmeistens tiefer entladen werden als z. B. Blei-Akkus.

Nennkapazität und nutzbare Speicherkapazität

Die (Nenn-)Kapazität wird im Akku- und Batteriebereich als die maximale Ladungsmenge verstanden, die in den Akkus gespeichert werden kann. Sie bezeichnet die Ladung, die aus einem Akku theoretisch entnommen werden kann, bis er "leer" ist und wird als elektrische Arbeit in Wattstunden (Wh) angegeben. Die Nennkapazität ist eine vom Hersteller angegebene Kapazität, die innerhalb bestimmter Entladezeiten und Betriebstemperaturen ermittelt wird.

Die nutzbare Speicherkapazität gibt hingegen die Kapazität an, die der Solaranlage zum Speichern tatsächlich zur Verfügung steht und sollte daher auch bei einem Vergleich herangezogen werden. Hat ein Solarstromspeicher z. B. eine Speicherkapazität von 10 kWh und eine Entladetiefe von 80 %, so kann die Solarbatterie praktisch nur 8 kWh speichern.

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Vergleich von Solarstromspeichern je nach Einsatzsituation

Energiedichte und Leistungsdichte

Ein grundsätzliches Kriterium zu Vergleich und Unterscheidung von Solarstromspeichern ist die Energie- und die Leistungsdichte. Die Energiedichte ist dabei ein Maß für die in einem Solarakku gespeicherte Energie, bezogen auf seine Masse bzw. sein Volumen. In der Regel wird die sogenannte spezifische Energiedichte massebezogen in Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) angegeben.

Die Leistungsdichte gemessen in Watt pro Kilogramm (W/kg) gibt hingegen an, wie viel elektrische Leistung (Energie pro Zeit) einem Akku entnommen werden kann, wiederum bezogen auf seine Masse. Die Energie- und Leistungsdichte sind insbesondere beim Vergleich von Akkus für Elektroautos interessant, da diese sehr leicht sein müssen und sehr schnell ihre Leistung zur Beschleunigung des E-Autos abgeben müssen.

Maximale Lade- und Entladeleistung

Wichtige Unterscheidungen sind:

- Größere Haushaltsgeräte benötigen häufig kurzzeitig viel Strom und erzeugen damit sogenannte Lastspitzen.

- Ob diese Lastspitzen mit dem Batteriespeicher vollständig abgedeckt werden können, wird mit der maximalen Entladeleistung (gemessen in kW) angegeben.

- Wie schnell der Solarstromspeicher dabei im Verhältnis zur Speicherkapazität entladen wird, gibt die sogenannte C-Rate an.

- Entlädt sich ein Batteriespeicher binnen einer Stunde völlig, so liegt die C-Rate bei 1.

- Wie schnell der Batteriespeicher anschließend wieder aufgeladen werden kann, gibt im Umkehrschluss die maximale Ladeleistung an.

Werden Solarstromspeicher in einem Vergleich betrachtet und liegen Lastspitzen vor, sollten insbesondere die C-Raten der Stromspeicher verglichen werden.

Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad

Soll ein Solarstromspeicher zum Eigenverbrauch des Solarstroms dienen, sollte beim Vergleich zunächst der Eigenverbrauchsanteil bestimmt werden. Dieser sagt aus, wie viel Solarstrom aus der PV-Anlage selbst verbraucht werden kann.

Der Autarkiegrad benennt im Unterschied zum Eigenverbrauchsanteil, wie viel des tatsächlichen Strombedarfs durch einen Photovoltaik-Stromspeicher gedeckt werden kann. Deshalb sollte beim Solarstromspeicher-Vergleich der Autarkiegrad der nutzbaren Speicherkapazität entsprechen.

PV-Anlage mit Speicher + Montage

Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Jetzt Partner-Angebot ansehen!