So finden Sie das beste Solaranlagen-Angebot

Letzte Aktualisierung: 09.04.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Was ist ein Wechselrichter? Überblick zu Funktion und Herstellern für den Kauf

- Was ist ein Wechselrichter? Ein Wechselrichter ist neben den Modulen einer der wichtigsten Bestandteile einer Photovoltaikanlage, da er den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und so für den Eigenverbrauch oder Netzeinspeisung nutzbar macht.

- Wie funktioniert ein Wechselrichter? Die neue Generation von Wechselrichtern bieten eine einfache Gerätekonfiguration, die Anbindung an einen Smart Meter und die Integration weiterer Verbraucher wie Klimaanlagen, Infrarotheizungen, Wärmepumpen oder Heizstäbe.

- Was ist ein Hybrid-Wechselrichter? Die hybriden Inverter lassen sich digital bedienen und verknüpfen. Mit mehreren digitalen Schaltausgängen, LAN-Ports, einer integrierten WLAN-Schnittstelle sowie weiteren digitalen Schnittstellen wie Modbus TCP und SG Ready bieten sich zahlreiche Anwendungen.

- Was kostet ein Wechselrichter? Das kommt auf die Größe und die Funktionen an. Ein einfacher PV-Wechselrichter liegt zwischen 700 – 1500 Euro bei 5 kWp, bei einem Hybridwechselrichter sind es 1400 – 2500 Euro.

- Hersteller Wechselrichter: Der Wechselrichter Markt ist heiß umkämpft, aktuelle Top-Anbieter sind Huawei und Sungrow, gefolgt von Gingon Solis, Growatt und GoodWe. Als einziger deutscher Hersteller kann sich SMA auf dem Weltmarkt durchsetzen, beliebte deutsche Hersteller sind außem Kostal,Fronius und RCT Power.

- Wechselrichter mit Notstromfunktion? Für den Fall, dass das Netz ausfällt, beinhalten viele Wechselrichter eine Notstromfunktion, um einzelne Geräte über die Steckdose oder vom gesamten Haushalt mit Strom versorgen zu können.

- Vorteile Wechselrichter: Aktuelle Modelle wachsen flexibel mit den Anforderungen und weisen eine höhere Skalierbarkeit auf – vom Laden von Batterien oder E-Fahrzeugen mit überschüssigem Solarstrom bis hin zum Betrieb von Wärmepumpen.

- Anforderungen an einen Wechselrichter: Im Zuge der Energiewende müssen moderne Wechselrichter in der Lage sein, auch netzstabilisierende Aufgaben zu übernehmen. Immer mehr Hersteller rüsten ihre Modelle entsprechend aus.

Technische Anforderungen an Wechselrichter

Wechselrichter gibt es mit oder ohne Transformator. Bei trafolosen Wechselrichtern sind die Eingangs- und Ausgangsseite elektrisch verbunden und erreichen damit höhere Wirkungsgrade. Wechselrichter mit Transformator sind dadurch jedoch geerdet und sicherer, was in manchen Ländern zwingend vorgeschrieben ist. Zudem ist nicht jeder Wechselrichter-Typ mit jedem PV-Modul kombinierbar. So sind kristalline Module robust, benötigen keine Erdung und lassen sich daher eigentlich mit allen Wechselrichtertypen betreiben. Dünnschicht-Modulebenötigen hingegen in der Regel eine Erdung, um Beschädigungen zu vermeiden und werden daher mit einem Wechselrichter mit Transformator betrieben.

Eigene PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!

Stelle Dir jetzt Deine eigene Solar-Anlage zusammen + erhalte in wenigen Minuten die besten Angebote aus Deiner Region!Jetzt kostenlos Angebot anfordern!

Da Stromanbieter außerhalb des Hausnetzes sogenannten Dreiphasenwechselstrom nutzen, im Hausstromnetz jedoch Einphasenwechselstrom genutzt wird, kommen je nach Anlagengröße 1-Phasen oder 3-Phasenwechselrichter zum Einsatz. Um Asymmetrien der Netzspannung zu vermeiden, ist bei größeren PV-Anlagen aus Sicherheitsgründen der Netzstabilität der Einsatz von Dreiphasen-Wechselrichtern vorgeschrieben.

Zusätzlich zur Spannungswandlung verfügen PV-Wechselrichter in der Regel über Zusatzfunktionen wie eine Überwachung der Anlagenfunktion und Störungsmeldung der PV-Anlage. Eine der wichtigsten Zusatzfunktionen des Wechselrichters übernehmen sogenannte MPP-Tracker, die je nach Temperatur des Moduls und Sonneneinstrahlung permanent die Stromstärke und Spannung so anpassen, dass das Produkt aus beiden sein Maximum erreicht und der Wechselrichter den höchstmöglichen Wirkungsgrad erbringt.

Weitere Informationen zur Technik von Wechselrichtern

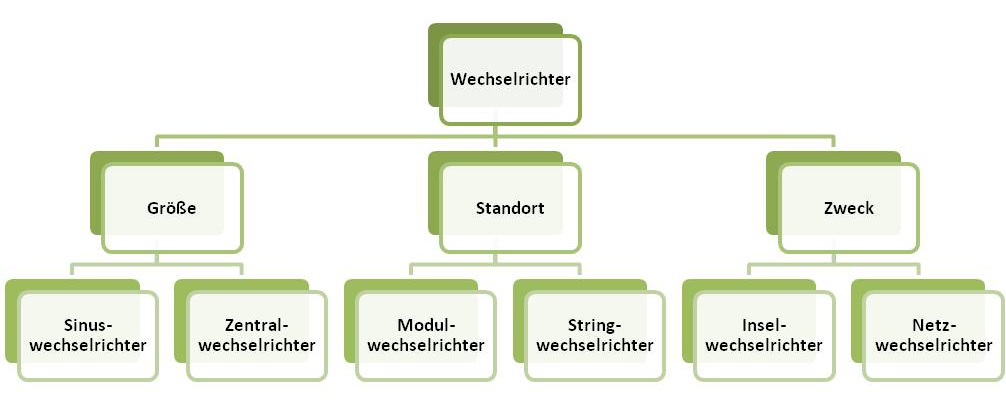

Unterscheidung nach Anlagengröße, Standort und Zweck

Wechselrichter lassen sich in ganz unterschiedliche Kategorien je nach Anlagengröße, Standortbedingungen und beabsichtigtem Anlagenzweck einteilen.

Auswahl von Wechselrichtern nach Anlagengröße

Bei sehr kleinen PV-Analgen wie z. B. Komplettanlagen für mobile Anwendungen kommen in der Regel Sinuswechselrichter zum Einsatz, die die Solarstromspannung bzw. die Batteriespannung in den typischen sinusförmigen Spannungsverlauf umwandelt, sodass z. B. Haushaltsgeräte im Campingwagen betrieben werden können. Ohne einen solchen Sinuswandler kann es zu Störungen und Beschädigungen der angeschlossenen Geräte kommen.

In sehr großen Photovoltaikanlagen wie z. B. Solarparks kommen hingegen sogenannte Zentralwechselrichter mit einer Nennleistung ab 100 kW zum Einsatz. Diese sind oft modular aufgebaut, werden in einem separaten Gebäude wettergeschützt untergebracht und erreichen gerade bei Großanlagen mit gleichen Aufstellungs- und Ausrichtungsbedingungen hohe Wirkungsgrade. Nachteilig ist jedoch, dass bei einer Störung des Zentralwechselrichters die gesamte Anlage stillsteht.

Auswahl von Wechselrichtern nach Standortbedingungen

Bei Modulwechselrichtern besitzt jedes einzelne PV-Modul einen separaten Wechselrichter und können so flexibel auf die jeweilige Leistung des Moduls reagieren. Dies ist in Kleinanlagen von 100 Wp und etwa 1,5 kWp sinnvoll, wo die einzelnen Module durch sehr unterschiedliche Ausrichtung oder Verschattung sehr unterschiedliche Leistung erbringen. Bei mehreren Modulwechselrichtern entfällt eine Gleichstromverkabelung der Module, die gesamte Anlage wird jedoch störanfälliger.

String- bzw. Strangwechselrichter werden an mehrere Stränge an in Reihe geschalteten Modulen angeschlossen und sind dort sinnvoll einsetzbar, wo diese Stränge in etwa dieselbe Ausrichtung, Verschattung und Modulanzahl aufweisen. Strangwechselrichter besitzen nur einen MPP-Tracker (Multi-Strang- oder Multi-String-Wechselrichter besitzen mehrere), erreichen höhere Wirkungsgrade als Modulwechselrichter und machen die Gesamtanlage aufgrund der geringeren Anzahl an eingesetzten Wechselrichtern weniger störanfällig. Stringwechselrichter sind daher der am häufigsten bei Haus- und kleinen Gewerbeanlagen bis 100 kWp eingesetzte Wechselrichtertyp.

Auswahl von Wechselrichtern nach Anlagenzweck

Inselwechselrichter werden dort eingesetzt, wo ausschließlich die Stromversorgung einer netzunabhängigen "Insel" wie z.B. auf Berghütten, in mobilen Geräten oder eine Art Notstromversorgung gewährleistet werden soll. Diese Inselwechselrichter können nach einem vom Wechselrichter selbst bestimmten Takt an- und ausgeschaltet werden und benötigen für ihre Steuerung keine Kopplung mit einem Stromnetz.

Demgegenüber unterscheidet man fremdgeführte Wechselrichter, die dazu dienen, Solarstrom nahezu ausschließlich in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Sie erzeugen einen netzsynchronen Wechselstrom und benötigen dafür als Referenz eine feste Wechselspannung aus dem Netz. Fremdgeführte Wechselrichter können daher auch systemische Netzdienstleistungen erbringen.

Weitere Informationen über Wechselrichterarten

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Experten-Wissen: In den letzten Jahren ist insbesondere aufgrund regulativer Anforderungen in den USA mit DC-Optimierern und AC-Modulwechselrichtern eine weitere Wechselrichter-Technologie, die sogenannte Module Level Power Electronics (MLPE), entstanden. Mit dieser Smart-Modul-Technik kann die Funktionalität von Solarmodulen deutlich erhöht werden. So können beispielsweise teilverschattete Solarmodule mit einer Optimierungsfunktion ergänzt werden.

Auswahlkriterien beim Kauf von Wechselrichtern

Vor dem Kauf eines Wechselrichters steht natürlich die korrekte Auslegung und Berechnung der technischen Anforderungen im jeweiligen Einsatzfall. Erst dann kann eine Orientierung am vom Wechselrichter Hersteller vorgegebenen Wirkungsgrad erfolgen, um so den effizientesten Wechselrichter aussuchen zu können.

Neben dem Wirkungsgrad sind aber auch die Lebensdauer sowie Garantie- und Serviceleistungen von besonderer Bedeutung, da zum einen ein Austausch von Wechselrichtern einen nicht unbedeutenden Kostenfaktor darstellt und zum anderen Reparaturen Ertragsausfälle der PV-Anlage nach sich ziehen. Beim Kauf sollte daher u. a. auf eine kostenlose Garantie über mindestens 5 Jahre mit einer Option zur Garantieverlängerung gegen Aufpreis auf bis zu 20 Jahre geachtet werden.

Eine hilfreiche Orientierung bei der Auswahl von Wechselrichtern bieten verschiedene Tests, die nicht nur die technischen, sondern auch die wirtschaftlichen Kriterien geprüft haben. Einer der bekanntesten Wechselrichter Tests ist dabei der von der Fachzeitschrift Photon, die bei ihren Wechselrichter-Tests versuchen, alle o. g. Kaufaspekte zu berücksichtigen.

Wechselrichter-Hersteller im Überblick

Weltweit gibt es über 500 Hersteller, die Wechselrichter für PV-Anlagen produzieren. In Deutschland gibt es rund 40 Hersteller, die alle Produkttypen jeder Leistungsklasse anbieten. Trotzdem konzentriert sich der Wechselrichtermarkt auf einige wenige Hersteller, die rund Dreiviertel aller Wechselrichter produzieren. Händler konzentrieren sich daher häufig auf europäische und ostasiatische Hersteller.

Zu den größten und bekanntesten Wechselrichter-Herstellern zählen heute:

- SMA Solar Technology AG

- Fronius International GmbH

- KACO new energy GmbH

- Siemens

- Kostal

- Danfoss

Die Bekanntheit dieser Hersteller begründet sich vielfach in einem guten Service, einer hohen Produktqualität, einem hohen Wirkungsgrad und einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Weitere Informationen zur Auswahl von Wechselrichtern

PV-Anlage mit Speicher + Montage

Wir vermitteln Ihnen die besten PV-Anlagen im Rundum-Sorglos-Komplettpaket! Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Kostenlos & unverbindlich!Jetzt Partner-Angebot ansehen!