Letzte Aktualisierung: 11.02.2024

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Heizleistung berechnen: Formeln, Tabellen & Rechen-Beispiele

Was ist die Heizleistung? Welche Unterschiede gibt es zur Heizwärmebedarf? Was hat die Heizlast mit der Dimensionierung der Heizungsanlage zu tun? Wie berechnet man die Heizleistung?

In unserem Experten-Ratgeber erklären wir Ihnen, was die Heizleistung ist und welche Rolle sie in der Heizungstechnik spielt. Sie erfahren zudem, welche Normen die Heizleistung regeln, wie sie fachmännisch berechnet wird und wie Sie die benötigte Leistung einer Heizung mit einfachen Verfahren selbst berechnen können.

Was versteht man unter dem Begriff Heizleistung und Heizlast?

Die Heizleistung wird auch Heizlast genannt. Spricht man von der Heizleistung eines Gebäudes, dann meint man damit den Wärmeverlust, auch die Verlustleistung genannt, der zustande kommt, weil ein Temperaturunterschied zur Umwelt besteht. Oder andersrum ausgedrückt: Die Heizleistung ist die Wärmezufuhr, die man braucht, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrecht zu erhalten. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird damit die Leistungsgröße der Heizung verbunden.

Dazu muss man wissen: Zum Ausgleichen der Wärmeverluste muss man dem Gebäude Energie zuführen, so man das behagliche Wohlfühlklima darin erhalten möchte. Und diese Energie, die dem Gebäude als System zugeführt werden muss, ist physikalisch betrachtet eine Leistung, die bezogen auf einen Zeitraum aufzubringen ist, um die von den Verbrauchern in den Räumen gewünschte Temperatur zu halten.

Die Einheit für die Heizleistung ist Watt (W). Damit man die Heizleistung praktisch „benutzen“ kann, wird sie üblicherweise auf die zu beheizende Fläche bezogen: Watt pro Quadratmeter (W/m2).

Die Heizleistung eines Gebäudes bzw. einer Heizung bestimmt sich daher vornehmlich über die zu erbringende Leistung die notwendig wird, die auftretenden Wärmeverluste bei vorliegen eines Ungleichgewichts zwischen Außen- und gewünschter Innentemperatur auszugleichen. Die zu überbückende Leistungsdifferenz wird dabei hauptsächlich von den über die Gebäudehülle entstehenden Wärmeverlusten und von Lüftungswärmeverlusten beeinflusst.

Experten-Wissen: Die Leistung der Heizung wurde früher "pi mal Daumen" ausgelegt. Dies führt dazu, dass die heutzutage auszutauschenden Kessel in der Regel deutlich zu groß ("überdimensioniert") sind, da immer eine Leistungsreserve ("Zitterzuschlag") eingeplant wurde. Dies führt dazu, dass die alte Heizung nicht nur allein aufgrund ihres Alters ineffizient heizt, sondern die Heizung auch unnötig häufig taktet ("Kuhschwanzheizung"), was wiederum Energieverluste bedingt.

Ausgehend von dieser Definition der Heizleistung lässt sich eine ganze Reihe von Faktoren identifizieren, die die Heizleistung beeinflussen: Alle Faktoren nämlich, die dafür sorgen, dass ein Gebäude Wärme an die Umgebung verliert. Das sind Wärmeverluste

- via die Lüftung,

- via das Dach,

- via die Wände,

- via die Bodenplatte,

- via Fenster,

- und via Türen,

ebenso wie Wärmeverluste in Form von „Abgas“-Verlusten und solche, wie sie bei der Warmwasserbereitung entstehen. Grundsätzlich nehmen auch die Gebäudelage und der Bestimmungszweck der einzelnen Räume Einfluss auf die Heizleistung.

Unterscheidung von Heizleistung und Heizwärmebedarf

Wer eine Heizungsanlage einsetzt, verfolgt das Ziel, bei einer festgelegten Außentemperatur sicherzustellen, dass ein Raum oder Gebäude wie gewünscht beheizt wird. Die Heizleistung stellt dazu die bautechnische Größe dar, auf deren Kenntnis die Auslegung (in der Heiztechnik auch Dimensionierung genannt) der Heizung erfolgt.

Häufig werden die Heizleistung und der sogenannte Heizwärmebedarf verwechselt oder gleich gesetzt. Der Heizwärmebedarf ist jedoch eine arbeitsbezogene Größe, die letztlich von der Nutzung des Gebäudes abhängt. Die Berechnung des Heizwärmebedarfs kann daher bei gleicher Heizleistung je nach Beheizung deutlich voneinander abweichen.

Wie hoch der Heizwärmebedarf jeweils ist, das hängt u.a. von folgenden Faktoren ab:

- der Qualität der Gebäudehülle,

- dem Verhalten beziehungsweise den Gewohnheiten der Bewohner (sind sie häufig anwesend/abwesend, Wohlfühlraumtemperatur),

- dem bestehenden hydraulischen Abgleich,

- der Menge an benötigtem Warmwasser

- und nicht zuletzt dem Wetter.

Die zum Heizwärmebedarf zugehörige Einheit ist Kilowattstunden, kurz: kWh. Dies ist das Produkt der Heizleistung multipliziert mit den Heizstunden (Vollbenutzungsstunden).

Die Anzahl der benötigten Heizstunden kann man auch regional differenzieren. So nimmt man in der Praxis zur überschlägigen Berechnung der Heizleistung an, dass ein Gebäude in Norddeutschland rund 2.200 Heizstunden und ein Gebäude in Süddeutschland eher 1.800 Stunden im Jahr heizt.

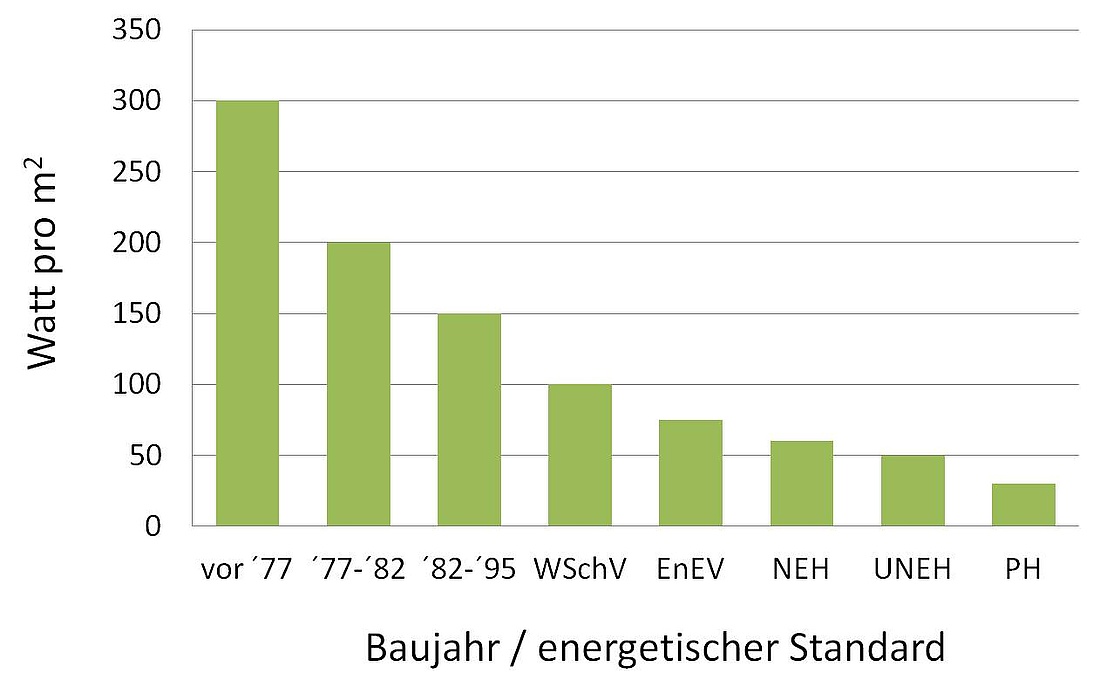

Da sich der Heizwärmebedarf auf eine Fläche, die zu beheizende Fläche in Quadratmeter nämlich, bezieht, und das wiederum auf den Zeitraum ein Jahr (a) betrachtet wird, ergibt sich die Einheit: kWh/m2a. Je nach Baustandard variiert der Heizwärmebedarf bei einer vorgegebenen Heizstundenzahl zwischen 40 und 300 kWh/ m2a.

Beispiel-Rechnung: 5 kW Heizleistung x 2000 h/a = 10.000 kWh/a Heizwärmebedarf / 125 m2 Wohnfläche = 80 kWh/ m2a

Dementsprechend hängen auch die Heizkosten (Euro/kWh) letztlich nur vom Heizwärmebedarf ab und nicht von der Heizleistung.

Experten-Wissen: Die Berechnung der Heizleistung erfolgt nach der europäischen Norm DIN EN 12831, wohingegen der Heizwärmebedarf entsprechend der Norm DIN V 4108, Teil 6, die den bautechnischen Dämmstandard beschreibt, berechnet wird.

Berechnung der Heizleistung nach DIN EN 12831

Mit der europäischen Norm DIN EN 12831 gibt es ein Berechnungsverfahren, um die Wärmezufuhr zu ermitteln, die bei Norm-Auslegungsbedingungen erforderlich ist, um das Ziel „Norm-Innentemperatur“ zu erreichen.

| Raumart | Norm-Innentemperatur |

|---|---|

| Wohn- und Schlafzimmer | + 20 °C |

| Büroräume, Sitzungsräume, Ausstellungsräume, Haupttreppenräume, Schalterhallen | + 20 °C |

| Hotelzimmer | + 20 °C |

| Verkaufsräume und Läden allgemein | + 20 °C |

| Unterrichtsräume allgemein | + 20 °C |

| Theater- und Konzerträume | + 20 °C |

| Bade- und Duschräume, Bäder, Umkleideräume, Untersuchungszimmer (generell jede Nutzung für den unbekleideten Bereich) | + 24 °C |

| WC-Räume | + 20 °C |

| Beheizte Nebenräume (Flure, Treppenhäuser) | + 15 °C |

| Unbeheizte Nebenräume (Keller, Treppenhäuser, Abstellräume) | + 10 °C |

Die Richtlinien der Norm sind vor allem für Planer, Ersteller und Betreiber von Heizungsanlagen gemacht – und schaffen eine für Europa einheitliche Berechnungsgrundlage.

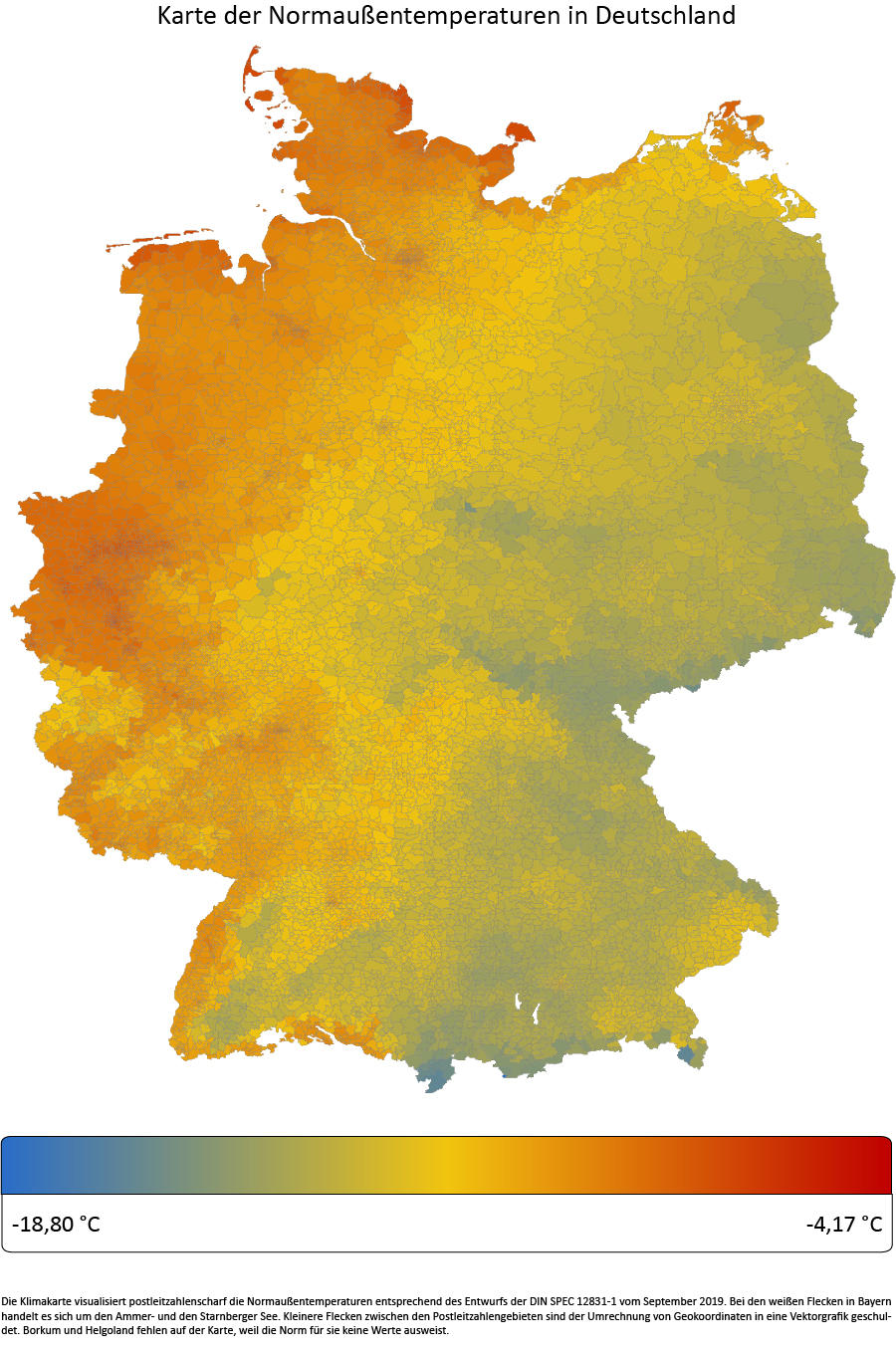

Das Beiblatt 1 – auch als Nationaler Anhang bezeichnet – der Norm enthält Norm-Außentemperaturen und zugehörige Zuordnung zu windstarken Gegenden für mehr als 500 deutsche Orte, zum Beispiel für Berlin: minus 14 Grad Celsius und Stuttgart: minus 12 Grad Celsius, sodass auch die deutschen Verhältnisse berücksichtigt werden können.

| Ort | PLZ | Klimazone nach DIN 4710 | Norm-Außentemperatur | Jahresmittel der Außentemperatur |

|---|---|---|---|---|

| Bremerhaven | 10117 | 1 | - 10 °C | 9,0 °C |

| Pinneberg | 25421 | 1 | - 12 °C | 9,0 °C |

| Eckernförde | 24340 | 2 | - 10 °C | 8,4 °C |

| Wismar | 23966 | 2 | - 10 °C | 8,4 °C |

| Celle | 29221 | 3 | - 12 °C | 8,5 °C |

| Hamburg | 20144 | 3 | - 12 °C | 8,5 °C |

| Berlin | 27568 | 4 | - 14 °C | 9,5 °C |

| Dresden | 01067 | 4 | - 16 °C | 9,5 °C |

Bei einer Heizleistungsberechnung nach DIN EN 12831 werden zunächst die Abmessungen und wärmetechnischen Eigenschaften aller Bauteile (Wände, Decken, Fenster, Türen, Fußböden etc.) erfasst. Dann können alle Transmissionswärmeverluste ΦT und alle Lüftungswärmeverluste ΦV errechnet werden. Im einfachsten Fall ergibt sich dann die Netto-Heizlast für ein Gebäude aus den Summen aller Transmissionswärmeverluste ΦT und aller Lüftungswärmeverluste ΦV:

Φ Heizleistung = ΣΦT + ΣΦV

Die DIN EN 12831 legt das Berechnen der Norm-Heizleistung (auch Auslegungsheizleistung genannt)

- einerseits auf einer auf Wohnraum beziehungsweise Wohnzonen bezogenen Basis fest, deren Zweck die Dimensionierung der Heizflächen ist.

- und andererseits auf der Basis der kompletten Heizungsanlage fest, um den Wärmeerzeuger zu dimensionieren.

Dabei gilt: Der Wärmefluss innerhalb der thermischen Hülle, also der zwischen den gegebenenfalls einzelnen beheizten Räumen, bleibt sowohl für die Transmission als auch die Lüftung unberücksichtigt. Daraus folgt: Das Ergebnis der Berechnung des Normalfalls, sprich: natürliche Lüftung und keine extra Aufheizleistung) ist für die Gebäudeheizleistung geringer als die Summe der einzelnen Heizleistungen der Räume.

Der Grund dafür: Es wird nur der Transmissionswärmeverlust nach außen durch die Gebäudehülle berücksichtigt sowie die Hälfte der Lüftungswärmeverluste.

Raumheizleistung

Die Raumheizleistung, also die Norm-Heizleistung eines zu beheizenden Raums lässt sich ermitteln aus

- den Norm-Transmissionsverlusten

- Wärmeverluste an die Umgebung (außen)

- Wärmeverluste wegen unbeheizter Nachbarräume

- Wärmeverluste an das Erdreich

- Wärmebewegung zwischen unterschiedlich beheizten Zonen

- den Norm-Lüftungswärmeverlusten

- Wärmeverluste infolge natürlicher Belüftung, die sich aus dem hygienisch nötigen Mindest-Luftvolumenstrom beziehungsweise aus der Infiltration via die Gebäudehülle ergibt.

- Wärmezufuhr infolge mechanischer Belüftung, die sich aus der Nacherwärmung von Zuluft oder Unterdruck-Abluftanlagen ergibt.

Der Vorteil der raumweisen Ermittlung der Heizleistung ist der: Man kann die Zahl und die Leistung der einzelnen Heizkörper bestimmen und demgemäß den Wärmeerzeuger dimensionieren.

Gebäudeheizleistung

Die Gebäudeheizleistung, die man zur Auslegung des Wärmerzeugers heranzieht, berücksichtigt diese Wärmeverluste eines Gebäudes:

- sämtliche Wärmeströme / Transmissionswärmeverluste via die thermische Gebäudehülle (Summe der Räume) an

- die Außenluft

- das Erdreich o nicht beheizte Nachbarräume

- sämtliche Lüftungswärmeverluste (Summe der Räume)

- natürliche Lüftung: Luftvolumenstrom für Mindestluftwechsel oder natürliche Infiltration halbiert man in der Regel auf Gebäudeebene.

- mechanische Lüftung: Der Luftvolumenstrom ergibt sich aus halbiertem Infiltrationsvolumenstrom, Zuluftvolumenstrom (gegebenenfalls vorgewärmt Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) und Zusatzvolumenstrom von Anlagen mit Überschuss an Abluft.

Expertentipp: Für alle Norm-Berechnungswerte gilt, dass man sie grundsätzlich mit dem Bauherrn abstimmt und schriftlich festlegt. Insbesondere dann, wenn der Bauherr Wünsche hat, die nicht den Normwerten entsprechen.

Vereinfachte Berechnungsmethoden für Altbausanierungen

Aus den vorstehenden Ausführungen wird ersichtlich, dass die Berechnung der Heizleistung eines Gebäudes recht komplex ist und eine verlässliche Berechnung einem Experten überlassen werden sollte.

Dennoch gibt es unterschiedlich anspruchsvolle Alternativen, die dann angewendet werden können, wenn z. B. in Altbauten keine Informationen zum Gebäude vorliegen. Da in Altbauten die bestehenden Heizkessel i.d.R. erheblich überdimensioniert sind, kann man nicht einfach die Heizleistung des alten Kessels ohne Überprüfung übernehmen.

Mit Hilfe der DIN EN 12831 Beiblatt 2 - 2012-05 - Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung der Gebäude-Heizlast und der Wärmeerzeugerleistung - kann man in diesem Fall die Heizleistung von bestehenden Gebäuden z. B. bei einer Erneuerung der Heizungnäherungsweise bestimmen. Hierzu bietet die DIN EN 12831 Beiblatt 2 das Hüllflächenverfahren sowie das grafische Verfahren und ein Verfahren, bei dem der Jahresendenergieverbrauchs ausgewertet wird. Welche Methode jeweils verwendet wird, hängt vom Einzelfall ab.

Abschätzung der Heizleistung nach dem Brennstoffverbrauch

Wird ein veraltete Öl- oder Gas-Heizkessel gegen eine moderne Brennwertvariante ausgetauscht, so ist die näherungsweise Ermittlung anhand des Öl- oder Gasverbrauchs häufig ausreichend genau. Hierzu werden die Öl- bzw. Gaskostenabrechnungen der letzten 3 bis 5 Jahre erfasst und ein Jahresdurchschnittsverbrauch ermittelt. Dies hat den Vorteil, dass einzelne kältere bzw. mildere Winter das Ergebnis nicht zu sehr verfälschen. So kann im ersten Schritt die Jahres-Wärmelieferung in kWh/a des alten Heizkessels näherungsweise berechnet werden.

Jahreswärmelieferung = durchschnittlicher Jahresbrennstoffverbrauch (in l/a bzw. m3/a) x Heizwert (z. B. Heizöl EL 10,08 kWh/l, Erdgas E 10,35 kWh/m3, Erdgas LL 8,83 kWh/m3) x Jahresnutzungsgrad des Heizkessels (z. B. aus der VDI-Richtlinie 2067 Blatt 1 Tabelle 1)

Liegen keine baulichen Veränderungen oder Änderungen in der Nutzung vor, so wird angenommen, dass die Jahres-Wärmelieferung des neuen Wärmeerzeugers in etwa der des alten Kessels entspricht. Um nun die Heizleistung zu berechnen, wird dann nur die "alte" Jahres-Wärmelieferung durch die Soll-Vollbenutzungsstunden (in h/a) geteilt.

| Gebäudeart | Vollbenutzungsstunden (h/a) |

|---|---|

| Einfamilienhaus | 2100 |

| Mehrfamilienhaus | 2000 |

| Bürohaus | 1700 |

| Krankenhaus | 2400 |

| Schule, einschichtiger Betrieb | 1100 |

| Schule, mehrschichtiger Betrieb | 1300 |

Um den Einfluss der Witterung am jeweiligen Standort des Gebäudes zu berücksichtigen, können die jährlichen Verbräuche mit Hilfe der Gradtage witterungsbereinigt werden.

| Monat | Gradtagzahl (G20/15) | Heiztage | Außentemperatur |

|---|---|---|---|

| Mai 2015 | 127,6 Kd | 18 | 14,55 °C |

| Juni 2015 | 45,2 Kd | 7 | 18,06 °C |

| Juli 2015 | 0 Kd | 0 | 22,30 °C |

| August 2015 | 0 Kd | 0 | 21,75 °C |

| September 2015 | 126,7 Kd | 20 | 14,60 °C |

| Oktober 2015 | 307,6 Kd | 29 | 9,81 °C |

| November 2015 | 346,7 Kd | 28 | 8,15 °C |

| Dezember 2015 | 397,4 Kd | 31 | 7,18 °C |

| Januar 2016 | 517,6 Kd | 31 | 3,30 °C |

| Februar 2016 | 439,5 Kd | 29 | 4,84 °C |

| März 2016 | 446,3 Kd | 31 | 5,60 °C |

| April 2016 | 314,6 Kd | 30 | 9,51 °C |

| Jahr | 3069,2 Kd | 254 | 11,69 °C |

Grafisches Verfahren zur Leistungsberechnung

Neben dem rechnungsbasierten Verfahren, kann die Heizleistung auch auf rein grafische Art und Weise auf Basis der Auswertung der Verbrauchsmessung und der Außentemperatur über einen längeren Zeitraum erfolgen.

| Messung | Gasmenge | Messdauer | Außentemperatur |

|---|---|---|---|

| 1 | 7,7 m3 | 12 h | - 14 °C |

| 2 | 4,2 m3 | 8 h | - 9 °C |

| 3 | 4,8 m3 | 9 h | - 11 °C |

| 4 | 5,6 m3 | 11 h | - 6 °C |

| 5 | 4,5 m3 | 9 h | - 9 °C |

| 6 | 4,4 m3 | 10 h | - 2 °C |

| 7 | 3,2 m3 | 10 h | + 4 °C |

| 8 | 2,4 m3 | 12 h | + 8 °C |

| 9 | 1,5 m3 | 8 h | + 12 °C |

| 10 | 0,9 m3 | 10 h | + 15 °C |

| 11 | 1,1 m3 | 12 h | + 16 °C |

| 12 | 1,0 m3 | 11 h | + 18 °C |

| 13 | 0,7 m3 | 9 h | + 22 °C |

| 14 | 0,9 m3 | 11 h | + 21 °C |

| 15 | 1,0 m3 | 12 h | + 18 °C |

Anschließend werden zunächst die mittleren Heizleistungen bei der jeweiligen Temperatur berechnet, indem die Verbrauchsmenge während des Messzeitraums (z. B. 10 m3 Gas) mit dem Heizwert (z. B. 10 kWh/m3 für Erdgas) multipliziert und dann durch die Messdauer in h geteilt wird.

| Messung | Heizleistung |

|---|---|

| 1 | 6,4 kW |

| 2 | 5,3 kW |

| 3 | 5,3 kW |

| 4 | 5,1 kW |

| 5 | 5,0 kW |

| 6 | 4,4 kW |

| 7 | 3,2 kW |

| 8 | 2,0 kW |

| 9 | 1,9 kW |

| 10 | 1,0 kW |

| 11 | 0,9 kW |

| 12 | 1,0 kW |

| 13 | 0,8 kW |

| 14 | 0,9 kW |

| 15 | 0,8 kW |

Dann wird die berechnete mittlere Heizleistung gemeinsam mit der dazugehörigen Außentemperatur grafisch in einem Diagramm (entsprechend "Grafisches Verbrauchsverfahren“ der DIN EN 12831) eingetragen. Durch die Wertepaare bis ca. 16 °C wird dann eine Gerade gezogen, die dann bei sinkender Außentemperatur eine linear-proportional höhere Heizleistung ausweist (witterungsabhängige Anteile). Ab ca. 16 °C Außentemperatur bewegen sich die Wertepaare parallel zur Temperaturachse und stellen damit die witterungsunabhängigen Anteile dar. Der Schnittpunkt der witterungsabhängigen Geraden bei der Norm-Außentemperatur stellt dann die Heizleistung dar. Um die Kesselnennleistung zu berechnen, wird der Kesselwirkungsgrad dann mit dieser Leistung multipliziert.

Hüllflächenverfahren

Beim Hüllflächenverfahren wird die für das Gebäude benötigte Heizleistung aus der Summe der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste ähnlich der DIN EN 12831 berechnet. Jedoch werden hierbei eine Reihe von Vereinfachungen angenommen, die dieses Verfahren leichter durchführbar, jedoch auch ungenauer machen. Zu diesem Verfahren gibt es verschiedene Software-Lösungen (z. B. EVEBI oder HT2000) aber auch eine Berechnung per Hand ist mit dem Formular des Beiblattes 2 zumindest für kleine Gebäude ohne weiteres möglich.

Berechnungsverfahren nach der “Schweizer Formel”

Zu den vereinfachten Berechnungsverfahren zählt u.a. auch die “Schweizer Formel”, die im Umfeld der Heizlastberechnung umgangssprachlich die darin enthaltenen unterschiedlichen Berechnungsansätze für die vereinfachte Ermittlung der Gebäude-Heizlast bzw. der Kessel- oder Wärmeerzeugerleistung beschreibt.

Die Verfahren der “Schweizer Formel” sind mit genügender Genauigkeit für die Berechnung der Heizlast bzw. der Wärmeerzeugerleistung kleiner Wohnbauten geeignet. Dabei gelten folgende Einschränkungen:

- Das Gebäude besitzt keine sehr gute Dämmqualität (kein Neubau),

- besitzt keinen hohen Glasanteil und

- befindet sich in keiner exponierten Südhanglage.

- Der gesamte Leistungsbedarf ist gleich/kleiner 100 kW.

- Die Formel gilt nur für gleichartige Ersatzsysteme. Daten verschiedener Systeme dürfen bei der Berechnung nicht vermischt werden.

Heizleistungsschätzung über den spezifischen Leistungsbedarf

Um die Heizleistung eines neuen Wärmeerzeugers schnell und mit wenig Aufwand abzuschätzen, kann man sich auch an Erfahrungswerten des spezifischen Leistungsbedarf orientieren, die Gebäudeart und Baujahr sowie die beheizte Wohnfläche berücksichtigen. Der spezifische Heizleistungsbedarf wird dann mit der Wohnfläche in m2 multipliziert.

| Baujahr / Gebäudeart | Einfamilienhaus, freistehend | Reihenendhaus | Reihenmittelhaus | Mehrfamilienhaus < 8 WE |

|---|---|---|---|---|

| bis 1958 | 180 W/m2 | 160 W/m2 | 140 W/m2 | 130 W/m2 |

| 1959-68 | 170 W/m2 | 150 W/m2 | 130 W/m2 | 120 W/m2 |

| 1969-73 | 150 W/m2 | 130 W/m2 | 120 W/m2 | 110 W/m2 |

| 1974-77 | 115 W/m2 | 110 W/m2 | 100 W/m2 | 75 W/m2 |

| 1978-83 | 95 W/m2 | 90 W/m2 | 85 W/m2 | 65 W/m2 |

| 1984-94 | 75 W/m2 | 70 W/m2 | 65 W/m2 | 60 W/m2 |

| ab 1995 | 60 W/m2 | 55 W/m2 | 50 W/m2 | 45 W/m2 |

* Die in der Tabelle aufgeführten Leistungsangaben können im Einzall erheblich über- oder unterschritten werden.

Experten-Tipp: Insbesondere bei der Leistungsauslegung von Wärmepumpen aber auch für die Auslegung der Heizflächen im Neubau, einer Rohrnetzberechnung oder einem umfassenderen hydraulischen Abgleich in größeren Gebäuden sollte Heizleistung immer nach der DIN EN 12831 berechnet werden.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!