So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 02.11.2023

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Dachdämmung: Wichtige Tipps zur Technik, Ausführung und Wirtschaftlichkeit

Neben der Fassade hat das Dach den größten Anteil an der Gebäudehülle, deshalb ist die Dachdämmung besonders wichtig für die Energieeinsparung. Hier finden Sie die wichtigsten Tipps für eine wirkungsvolle Dämmung des Daches.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Darum ist eine Dachdämmung notwendig

In Deutschland weisen viele Dächer auf Wohnhäusern aber auch noch auf vielen Nichtwohngebäuden ein schlecht bis gar nicht gedämmtes Dach auf. Bereits ein nur mäßiger Dachwärmeschutz bedeutet hohe Wärmeverluste, die sich bei einem Einfamilienhaus pro Jahr auf rund 1000 Euro vermeidbare Heizkosten summieren können.

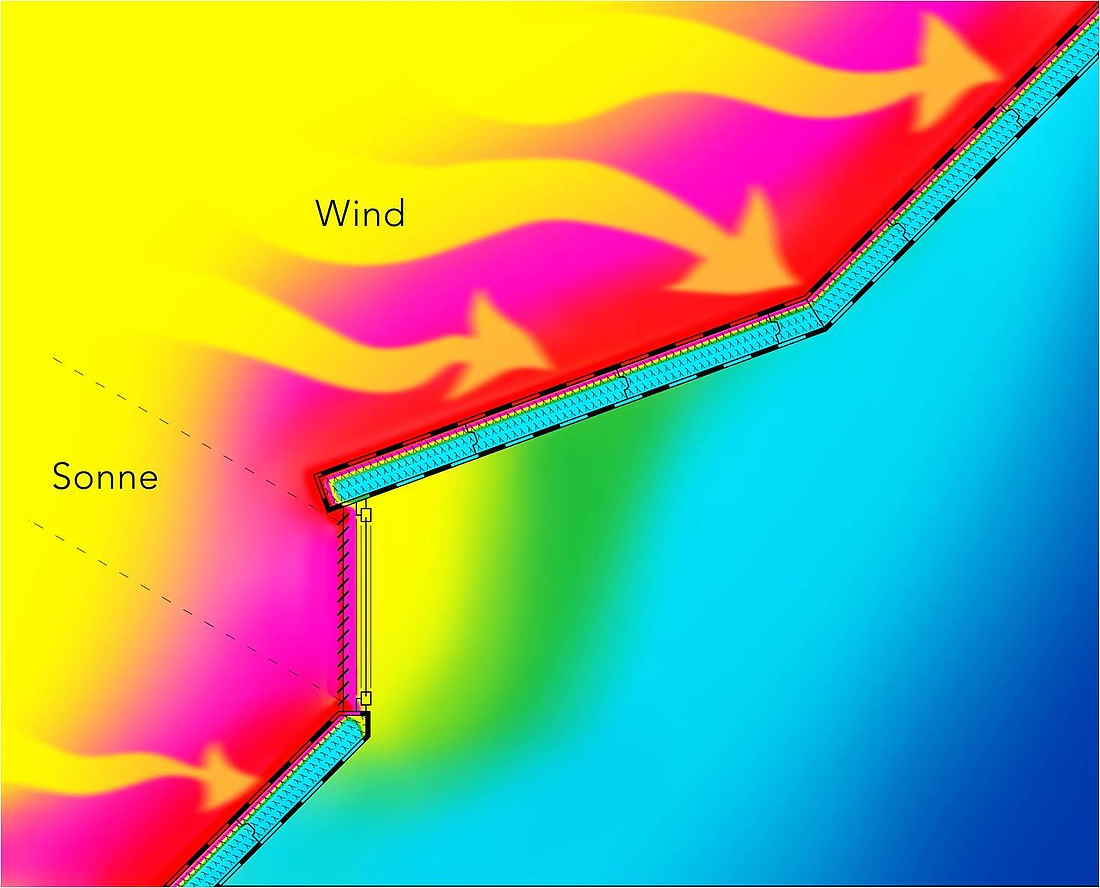

Daneben entsteht bei ungedämmten Dächern die Gefahr, dass sich in Fugen und Ritzen Feuchte in der Holzkonstruktion ansammeln kann und es zu Schimmel und durch kalte Zugluft bei Windbelastung zu Dachschäden kommen kann. Daher muss bei der Dachdämmung insbesondere auch auf einen luftdichten Ausbau zwischen Sparren und Dämmung sowie an Traufe, First, Gauben und Fenstern geachtet werden.

Aber nicht nur im Winter führt eine mangelnde Dachdämmung zu Problemen: Im Sommer heizen sich ungedämmte Dachräume schnell auf und werden nahezu unbewohnbar. Ein ungenügender Wärmeschutz wirkt nämlich auch als Sonnenschutz und dämmt das Dach ebenso vor dem Eindringen der Hitze im Sommer. Ohne Dachdämmung drohen also nicht nur höhere Heizkosten und bauliche Schäden, sondern auch Einbußen in der Wohnbehaglichkeit.

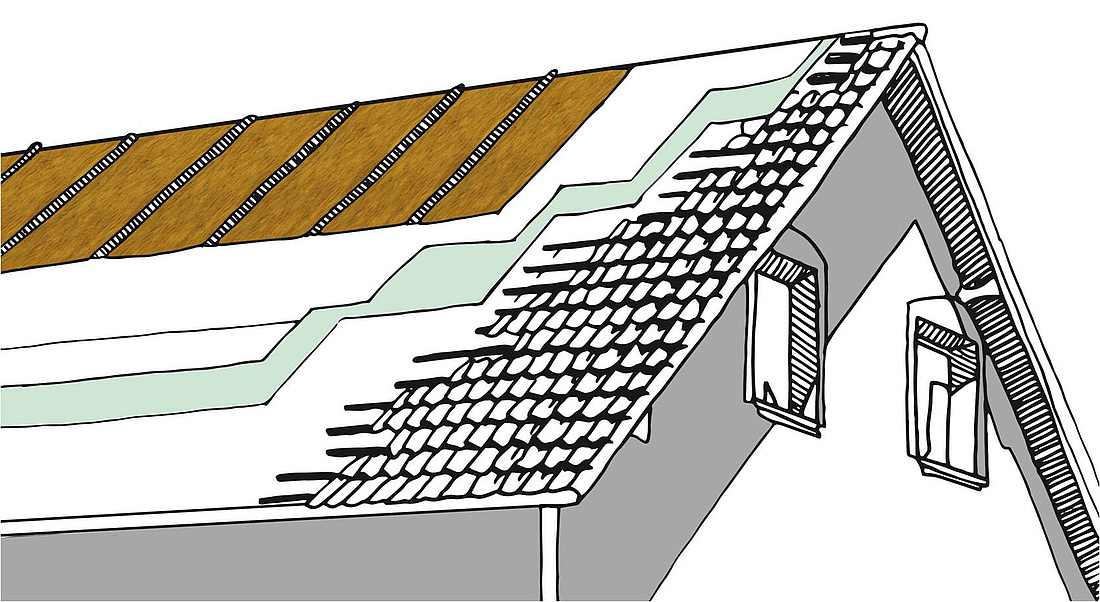

Varianten der Sparrendämmung des Daches

Aufsparrendämmung

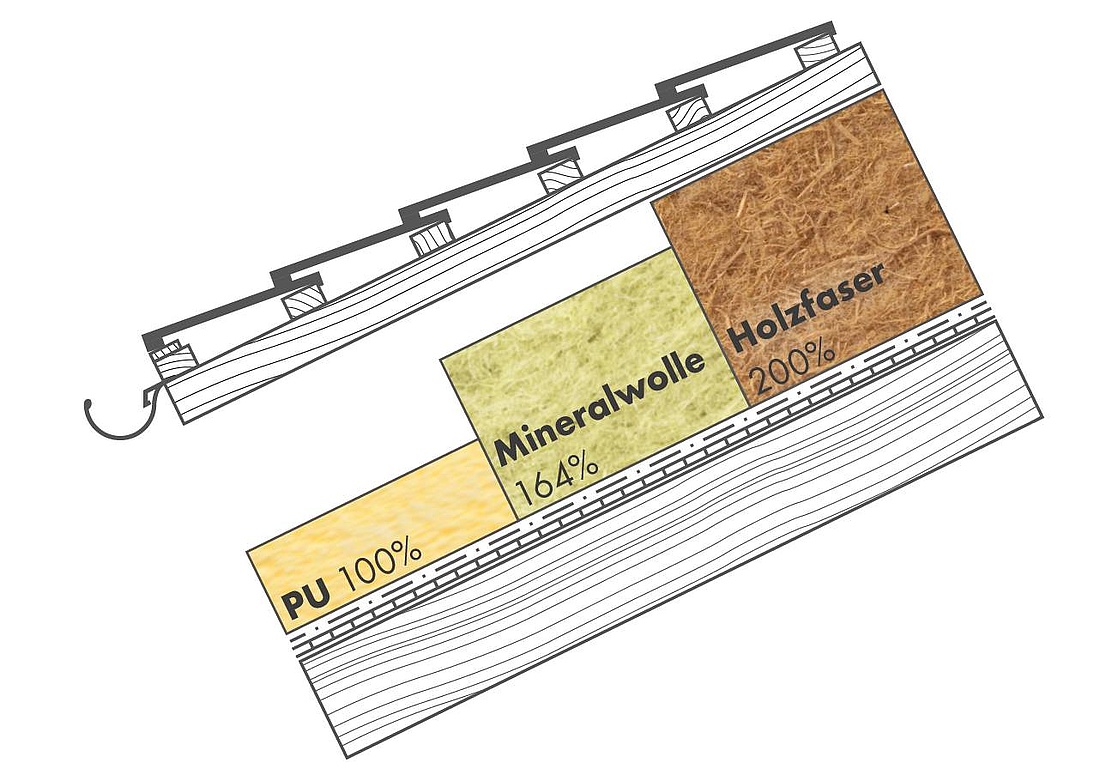

Die Aufsparrendämmung bietet sich im Neubau als auch bei einer Dachneueindeckungen im Zuge von Sanierung an. Vorteilhaft ist, dass die Sparren und die in das Dach einbindenden Wände keine Wärmebrücken bilden können und der Dachstuhl komplett im wärmegedämmten Bereich des Daches liegt. Eine Aufsparrendämmung lässt sich zudem mit einer Zwischensparrendämmung ergänzen, mit der der Dachdämmungsschutz einfach auf ein Maximum (Vollsparrendämmung) verbessert werden kann.

Zwischen- und Vollsparrendämmung

Eine Zwischensparrendämmung lässt sich sowohl von außen als auch von innen einbringen. Daher kommt die Zwischensparrendämmung häufig in Altbauten zum Einsatz, wenn keine Dachneueindeckung geplant ist. Die Zwischensparrendämmung kann zudem unter fachmännischer Anleitung auch in Eigenleistung erbracht werden. Hierzu muss lediglich eine Dampfsperre auf und zwischen den Sparren verlegt werden und dann können die Sparrenzwischenräume bereits mit Dämmmaterial gefüllt werden. Begrenzender Faktor bei der Zwischensparrendämmung ist jedoch die Dicke der Sparren. Um die Dämmdicke des Daches zu erhöhen, werden die Sparren daher vielfach aufgedoppelt.Wird der gesamte Raum zwischen den einzelnen Sparren, das sogenannte Gefach, mit Dämmmaterial ausgefüllt wird, so spricht man von einer Vollsparrendämmung.

Untersparrendämmung

Eine Untersparrendämmung kann in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung als auch als alleinige Dachdämmungsmaßnahme durchgeführt werden. Vielfach werden dazu Dämmstoffplattenunter den Sparren als auch unter der Innenbekleidung des Daches befestigt. Nachteilig ist jedoch, dass durch eine Untersparrendämmung der Dachraum insbesondere in der Stehhöhe reduziert wird. Daher werden zur Untersparrendämmung nur geringe Dämmschichtdicken in eingesetzt.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Weitere Informationen zur Technik von Dachdämmungen

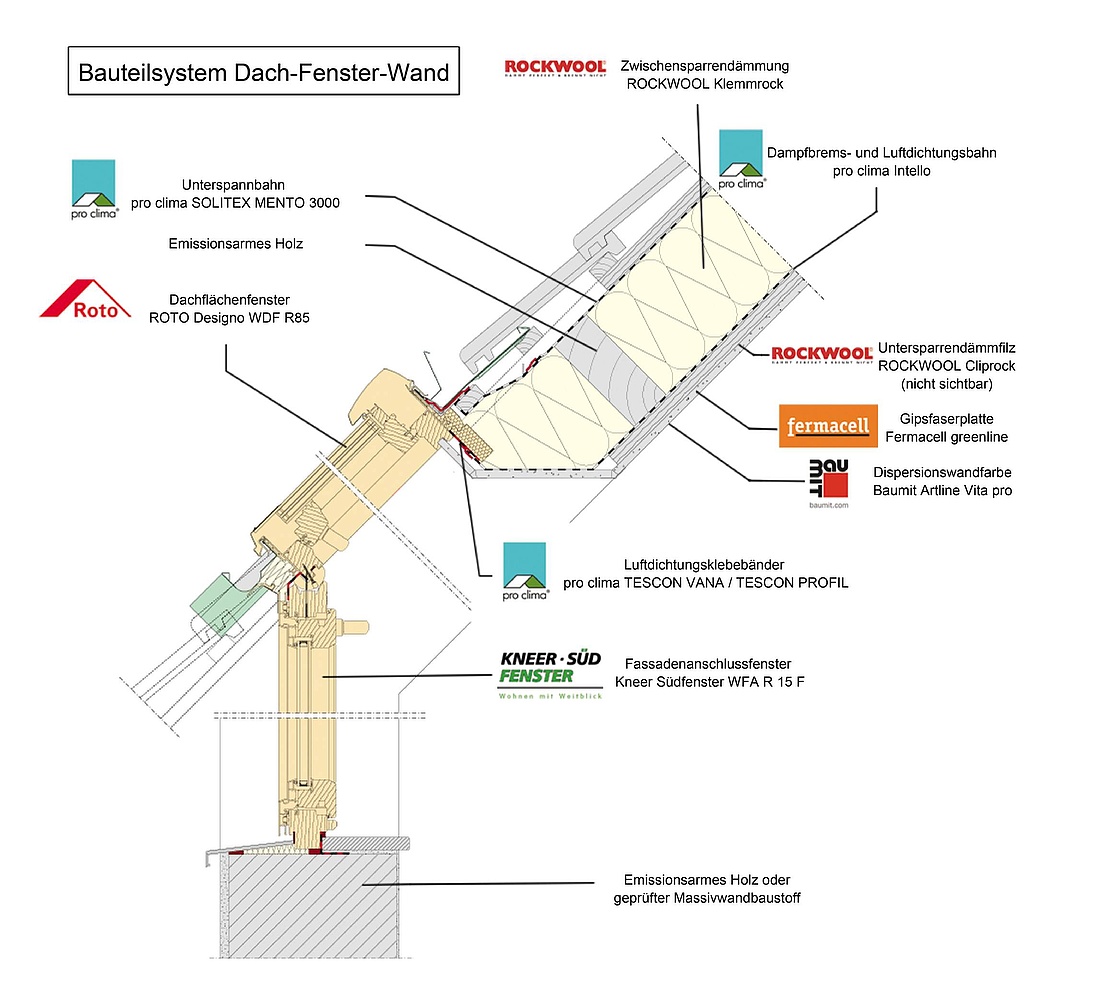

Besonderheiten bei der Ausführung der Dachdämmung

Dächer sind nicht nur gut zu dämmen, sondern auch sorgfältig gegen Luftströmungen abzudichten. Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird auch die gewünschte Verbesserung der Behaglichkeit sowie eine Energieeinsparung erzielt. Um beide Zielsetzungen zu erreichen sollten folgende Ausführungsdetails beachtet werden:

Ausführung der Dampfsperre

Eine wichtige Aufgabe erfüllt dabei die Dampfbremse bzw. Dampfsperre, die insbesondere in Stoßfugen, Anschlüssen und Durchdringungen sorgfältig ausgeführt werden muss. Diese befindet sich dabei immer auf der warmen Seite der Dachkonstruktion zum Innenraum. Die Dampfbremse ist in der Regel eine Folie aus Polyäthylen. Neu auf dem Markt ist eine adaptive Dampfbremsfolie, deren Diffusionswiderstand im Sommer und Winter je nach relativer Feuchte unterschiedlich hoch ist, um ein gutes Austrocknen der Baukonstruktion im Sommer bei gleichzeitig hohem Diffusionswiderstand im Winter zu erreichen. Die Fugen werden mit Fugendichtungsbänder z. B. aus offenzelligem Polyurethan (PUR) verschlossen, die nach dem Verkleben aufquellen und die Fugen luftdicht verschließen.

Unterspann- und Unterdeckbahn

Neben der Dampfsperre sind die Unterspann- bzw. Unterdeckbahnen wichtige Bauteile einer effektiven und langfristig haltbaren Dachdämmung. Diese Vordeckung befindet sich immer auf der kalten Seite der Dachkonstruktion und leitet evtl. eindringenden Schlagregen und Schnee in die Dachrinne ab. Während die Unterdeckbahn diffusionsoffen sein muss, damit Feuchtigkeit, die aus dem Wohnraum in die Dachkonstruktion und das Dämmmaterial vordringt, ablüften kann, ist dies bei einer klassischen Unterspannbahn kein Muss. Eine Unterspannbahn besteht daher überwiegend aus Polyäthylen, während Unterdeckbahnen des Unterdaches vielfach aus bituminierten Holzweichfaserplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten oder harten Holzfaserplatten bestehen.

Aufdopplung von Dachsparren

Insbesondere bei der Ausführung einer nachträglichen Zwischensparrendämmung im Altbau wird eine sogenannte Aufdopplung der Dachsparren durchgeführt. Diese dient dazu, die Tiefe der Dachsparren zu vergrößern, um so den Sparrenzwischenraum und die einbringbare Dämmmenge und damit die Dämmwirkung gezielt zu erhöhen. Zum Aufdoppeln der Dachsparren nutzt man meist das klassische Arbeitsmaterial Holz. Es wird in Form von Dachlatten auf den vorhandenen Sparren befestigt. Alternativ kann man auch sogenannte Polystyrol-Hartschaumstreifen verwenden. Das Holz lässt sich entweder längs zum Sparren oder quer zum Sparren aufnageln oder aufschrauben.

Weitere Informationen zur Ausführung der Dachdämmung

Kosten & Förderung von Dachdämmungen

Einzel-Kosten, Gesamtkosten & Sowieso-Kosten

Wieviel eine Dachdämmung letztendlich kostet, kann immer nur im Einzelfall in Abhängigkeit

- der baulichen Gegebenheiten,

- der angestrebten Dämmwirkung und

- Energieeinsparung ermittelt werden.

Als Orientierungen für die Gesamtkosten kann man jedoch für eine Dachdämmung zwischen und unter den Sparren von Kosten von 60 bis 100 €/m2 und für eine Dämmung auf den Sparren von 60 bis 130 €/m2 ausgehen.

Bezeichnend für die Kostenstruktur einer energetischen Dachsanierung mit einer Dachneueindeckung ist, dass letztlich nur etwa 20 bis 30 % der anfallenden Gesamtkosten auf die Dämmung entfallen. Dies sind Einzelkosten

- für die Traglattung,

- Luftdichtung und

- die Dämmung unter und zwischen den Sparren.

Die restlichen Einzelkosten der Dachsanierung beziehen sich dann auf das Baugerüst, Dachab- und neueindeckung, Konter- und Dachlattung, Unterdach und Innenverkleidung. Diese Kosten nennt man auch "Sowieso-Kosten", da sie auch bei jeder anderen Dachsanierung angefallen wären.

Daher empfiehlt es sich, im Zuge einer Dachdämmung auch das Dach selbst renovieren bzw. sanieren zu lassen. Um die Wirtschaftlichkeit einer Dachdämmung zu kalkulieren, sollte man dann nur die Einzelkosten heranziehen.

| Bedarf | Material | Einzel-Preise | Gesamt-Kosten |

|---|---|---|---|

| 120 m2 | Klemmfilz WLG 035, Rolle, Dicke: 160 mm Breite 1200 mm, nicht brennbar (Baustoffklasse A1) | 7,95 € pro m2 | 954,00 € |

| 2 Rollen á 1,5 x 40 m | Dampfbremsfolie, Klimamembran auf Polyamidbasis mit Spezialvlies, Euroklasse: E normal entflammbar | 139,95 € pro Rolle | 279,90 € |

| 5 Rollen á 40 m | Folienklebeband zur Verklebung der Überlappungsbereich der Dampfbremsfolie (40 m Länge x 60 mm Breite) | 22,95 € pro Rolle | 114,75 € |

| 3 Rollen á 25 m | Dichtband zur Verklebeung der Anschlüsse der Dampfbremsfolie an Decken, Wände und Böden (25 m Länge x 60 mm Breite) | 18,75 € pro Rolle | 56,25 € |

| 8 Kartuschen á 310 ml | Dichtkleber zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolie auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall | 8,95 € pro Kartusche | 71,60 € |

| 1.476,50 € |

Zuschüsse und steuerliche Förderung

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) fördert Einzelmaßnahmen wie eine Dachdämmungen mit Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten.

- So werden für energetische Verbesserungen von Dächern mit einem erzielten U-Wert von maximal 0,14 W/(m2K) sowie optimierte Außenwände von Wohngebäuden mit maximal 0,20 W/(mK) Zuschüsse von bis zu 10.000 Euro gewährt.

- Zusätzlich wurden neue steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für die Sanierung von selbstgenutztem Eigentum geschaffen: Für – auch mehrere – Einzelmaßnahmen bis zu einer Investitionssumme von 200.000 Euro können über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 40.000 Euro als Abzug von der Steuerschuld geltend gemacht werden.

GEG-Pflicht, Genehmigungspflicht und Denkmalschutz

Auch der Gesetzgeber regelt im Gebäudeenergiegesetz (GEG) (früher: EnEV), welche Dämmung ein Dach besitzen muss. So ist entsprechend des aktuellen GEG U-Wert von 0,24 W/(m2K) Pflicht. Dies gilt, wenn mehr als 20% der Dachfläche erneuert werden. Allerdings gibt es hierzu zahlreiche Ausnahmeregelungen.

Eine spezielle Regelung gibt es so z.B. für die Dämmung oberer Geschossdecken unter unbeheizten Dachräumen, die theoretisch bis zum 1. Januar 2012 auf einen U-Wert von 0,24 W/(m2K) gedämmt werden mussten. Alternativ kann auch das darüberliegende Dach gedämmt werden. Für selbstgenutzte Gebäude und Gebäude bis zu 2 Wohnungen, wenn der Eigentümer mit im Haus wohnt, gilt diese Dämmpflicht erst bei einem Eigentümerwechsel.

Soll das Dach eines denkmalgeschützten Gebäudes gedämmt werden, so müssen alle Modernisierungen und Instandsetzungen vor Beginn der Maßnahmen genehmigt werden. Daher empfiehlt sich bei der Dachdämmung eines unter Denkmalschutz stehenden Hauses immer eine Begleitung durch die jeweils zuständige Denkmalschutzbehörde.

| Dachdämmungen | Baujahr | U-Wert |

|---|---|---|

| Dach ohne Dämmung, Holzschalung | vor 1918 | 1,8 W/(m2K) |

| Dach ohne Dämmung, Putz auf Spalierplatten | vor 1948 | 2,6 W/(m2K) |

| Dach mit Bimsvollsteinen zwischen den Sparren, verputzt | 1949 - 1957 | 1,4 W/(m2K) |

| Dach mit Heraklithplatten unter den Sparren, verputzt | 1919 - 1978 | 1,1 W/(m2K) |

| Dach mit ca. 4 cm Dämmung zwischen den Sparren | 1958 - 1968 | 0,9 W/(m2K) |

| Dach mit ca. 8 cm Dämmung zwischen den Sparren | 1969 - 1978 | 0,5 W/(m2K) |

| Dach mit ca. 10 cm Dämmung zwischen den Sparren | 1978 - 1983 | 0,4 W/(m2K) |

| Dach mit ca. 14 cm Dämmung zwischen den Sparren | 1984 - 1994 | 0,3 W/(m2K) |

| Dach mit 20 cm Dämmung zwischen den Sparren und teilweise zusätzlich auf oder unter den Sparren | heute | 0,2 W/(m2K) |

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Weitere Informationen zur Umsetzung der Dachdämmung

News zur Dachdämmung

Was kostet eine Dachdämmung? Vergleichen Sie hier die für Sie wirtschaftlichsten Dämmungsalternativen und wählen Sie Ihre wirtschaftlichste Lösung. » Zum Dämmungsrechner