So finden Sie die günstigste Heizung

Letzte Aktualisierung: 25.10.2017

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Prinzip und Techniken der Rücklaufanhebung in warmwassergeführten Heizungsanlagen

Was ist eine Rücklaufanhebung? Wo und warum kommt die Technik zum Einsatz? Wie wirkt die Anhebung des Rücklaufs? Welche Vorteile bringt sie der Effizienz der Heizungsanlage?

Moderne Heizungsanlagen arbeiten nur optimal, wenn bestimmte Betriebstemperaturen weder über- noch unterschritten werden. Um ein zu starkes Abkühlen des Rücklaufs zu verhindern, nutzt man die sogenannte Rücklaufanhebung. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, was es mit der Rücklaufanhebung auf sich hat und wie man sie technisch realisiert. Sie erfahren zudem, in welchen Heizsystemen die Rücklaufanhebung Sinn macht und in welchen eher nicht.

Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

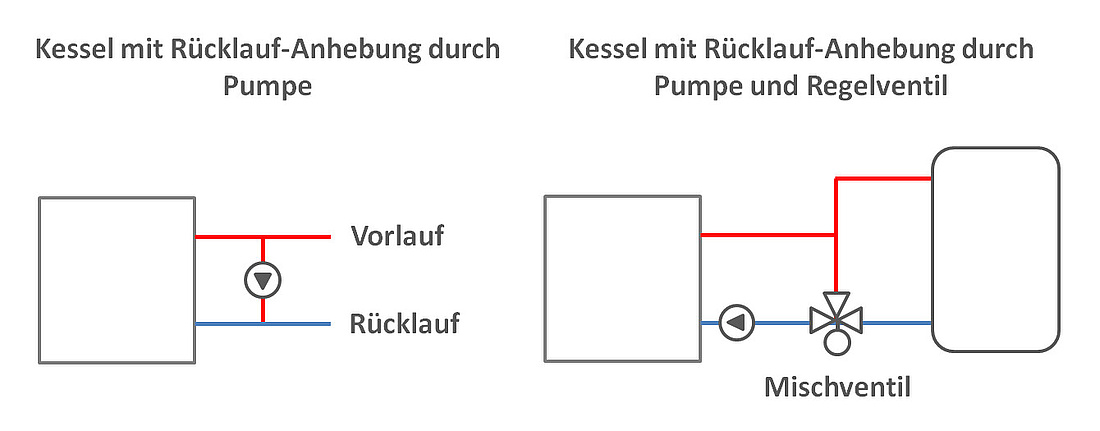

Funktionale Umsetzung der Rücklaufanhebung

Die Rücklaufanhebung (kurz: RLA) ist eine Technologie, derer man sich in warmwassergeführten Heizungsanlagen bedient, um im Wärmeerzeuger des Heizungskreislaufs schnell eine erwünschte Mindesttemperatur zu erreichen und diese auch zu halten.

Die Rücklaufanhebung gelingt dank des Einsatzes eines speziellen Mischventils. Das mischt unter den kalten Rücklauf (abgekühltes Heizwasser) einen variablen Teil des heißen Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger erhitzt wurde (Vorlauf). Daraus resultiert eine insgesamt schneller erreichte und höhere Temperatur des Wärmeträgermediums, das zurück zum Wärmeerzeuger fließt.

Am Wärmeübertrager begegnen sich also Vor- und Rücklauf mit einer geringeren Temperaturdifferenz. Die somit angehobene, höhere Temperatur des Rücklaufs wirkt sich positiv auf den Betrieb der Heizungsanlage aus, die dadurch optimal betrieben werden kann (Betriebsoptimum). Die optimale Betriebstemperatur ist dabei abhängig vom Brennstoff, der verheizt wird, genauer: von dessen sogenanntem Rauchgastaupunkt (Tauwasserpunkt).

Zugleich wird mit einer Rücklaufanhebung Schaden abgewehrt, der zum Beispiel entstehen kann, wenn beim Abbrennen des Brennstoffs entstehende Heizgase abkühlen und dabei kondensieren. Das Kondensat kann der Anlage schaden, weil es zu Effekten wie Lochfraß führt. Der Temperaturunterschied könnte zudem buchstäblich für Spannungen sorgen, infolge derer sich Risse bilden.

Technische Möglichkeiten zur Anhebung der Rücklauftemperatur

Eine Rücklauftemperaturanhebung kann sowohl mit als auch ohne spezielle Hydraulikbauteile umgesetzt werden.

Einfache Rücklaufanhebung ohne Spezialtechnik

Dabei wird die Temperaturanhebung des Rücklaufes mit Hilfe einer Beimischpumpe über einen Thermostaten geregelt. Wird die Solltemperatur des Kessels unterschritten, schaltet der Thermostat die Beimischpumpe solange ein bis die Rücklauftemperatur wieder über dem Sollwert liegt. Alternativ hierzu kann man auch eine Beimischung durch die Kesselkreispumpe über einen motorbetriebenen 3-Wege-Mischer erzielen. Die die Heizungsregelung wird hierbei dazwischengeschaltet und direkt mit der Rücklauftemperaturregelung verknüpft.

Technische Bauteile zur Rücklaufanhebung

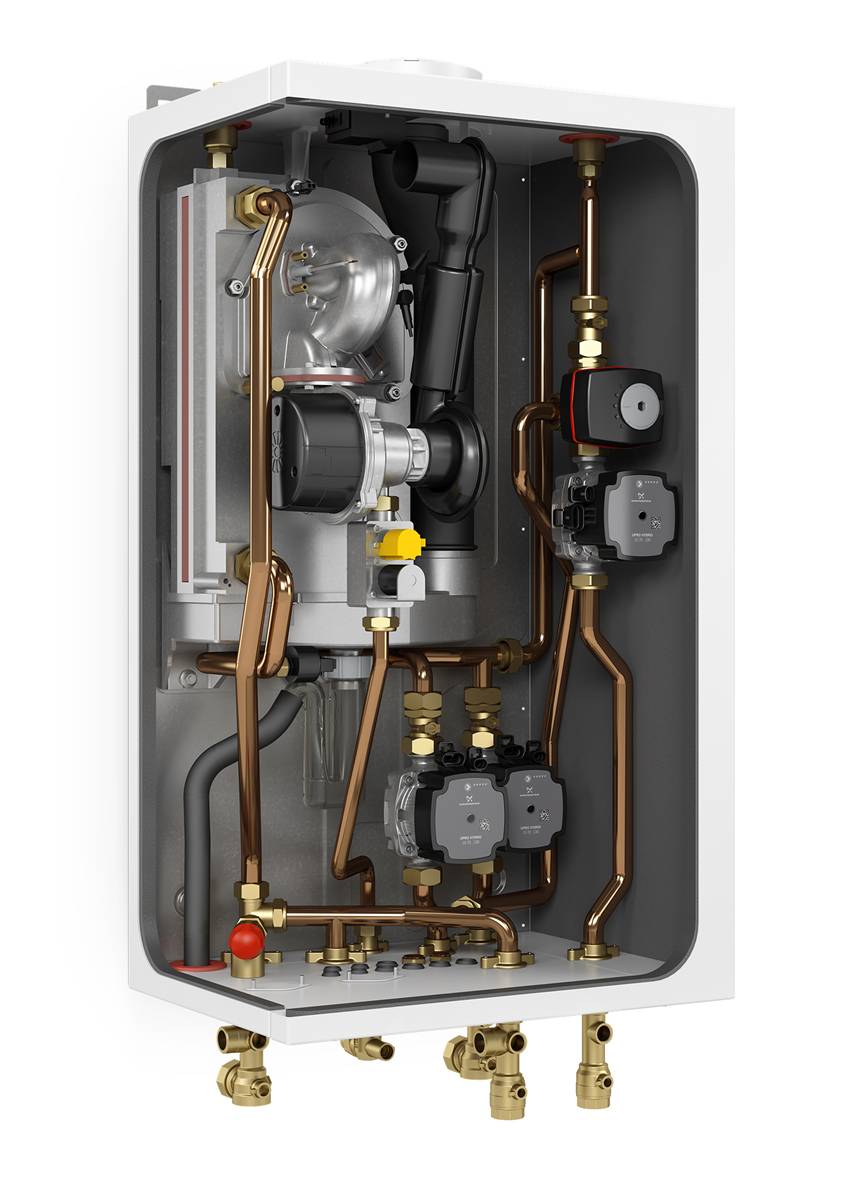

Der Heizungsmarkt hält eine Vielzahl technischer Lösungen zur Anhebung der Rücklauftemperatur bereit. Diese können in thermische und elektronisch gesteuerte Bauteile unterschieden werden. Thermostatische Rücklaufanhebungsventile werden zwischen dem Kessel vor- und Rücklauf installiert und mittels Schwerkraft oder Umwälzpumpe thermostatisch gesteuert. Einige thermische Mischventile benötigen ein separates Drosselventil in der Zumischleitung. Einfache Ventile sind fest auf einen Temperaturwert eingestellt. Manuell verstellbare Ventile erlauben die exakte Anpassung der Rücklauftemperatur an individuelle Heizgewohnheiten oder an besonders ausgeführte Anlagen. Bei aufwändigen Anlagen, vor allem mit leistungsstarkem Festbrennstoffkessel, kann die Rücklaufanhebung auch durch elektronisch gesteuerte motorische Mischventile erfolgen.

Rücklaufanhebung in unterschiedlichen Systemen

Für Heizkessel gilt grundsätzlich, dass neue, moderne Geräte entweder so beschaffen sind, dass Korrosion für sie keine Gefahr darstellt, oder sie kommen mit einer integrierten Rücklaufanhebung daher, die Bestandteil ihrer Grundfunktionalität ist. Ältere Heizkessel hingegen benötigen eine externe Rücklaufanhebung. Folgende Spezifikationen ergeben sich für die unterschiedlichen Heizsysteme:

Öl- und Gas-Heizungskessel und -Öfen

Die Rücklaufanhebung sorgt in Wärmeerzeugern wie Heizkesseln und Öfen, in denen Öl oder Gas verbrannt wird, dafür, dass der Wasserdampf aus den Heizgasen am kalten Wärmeübertrager nicht kondensiert. Das wirkt der Gefahr der Kesselkorrosion (Kesseldurchrostung) entgegen. Optimale Rücklauftemperaturen sollten demzufolge über den Rauchgastaupunkten von Öl und Gas liegen:

- Rauchgastaupunkt von Heizöl: 47 Grad Celsius

- Rauchgastaupunkt von Heizgas: 55 Grad Celsius

Solarthermie-Anlagen

Auch Heizungsanlagen, deren eine Komponente eine Solarthermie-Anlage ist, die den Hauptwärme- beziehungsweise Primärerzeuger unterstützt (sogenannte Heizungsunterstützung), profitieren von einer Rücklaufanhebung. Die wird im Solarthermie-Heizungskreislauf jedoch anders realisiert als in den vorgenannten Heizsystemen: Denn hier mischt man nicht vom Vorlauf Wärme zu, sondern schickt das rücklaufende, abgekühlte Wärmeübertragungsmedium des Solarheizkreises via Wärmeübertrager beziehungsweise Durchlauf durch den Solarspeicher (Warmwasserspeicher oder auch Pufferspeicher genannt) – und führt es mit infolgedessen angehobener Temperatur zurück zum Hauptwärmeerzeuger. Eine derartige Rücklaufanhebung macht Sinn in Niedertemperatur-Heizungssystemen, wie es die solar unterstützten sind.

Vorteilhaft ist dabei, dass während der Heizperiode ein niedrigeres Temperaturniveau im Speicher herrscht und somit geringere Wärmeverluste resultieren. Nachteilig ist jedoch das häufigere Ein- und Ausschalten (Takten) und die damit verbundenen Emissionen sowie der daraus resultierende geringere Nutzungsgrad des Heizkessels.

Holz-Heizungskessel und -Öfen

Für Heizkessel, die mit Holz oder Holzpellets befeuert werden, ist eine Betriebstemperatur von um die 60 Grad Celsius optimal. Wird diese eingehalten, verhindert man damit, dass sich sogenannter Glanzruß auf der Oberfläche des Wärmeübertragers absetzt, was dessen Wirkungsgrad beeinträchtigen würde.

Heizeinsätze für Kamine und Öfen

Bei Kamineinsätzen kommen Mischer zum Einsatz, die sich mit der Hand regeln lassen, sowie fest eingestellte Systeme, um Teile des erwärmten Heizwassers abzuzweigen und in Richtung Wärmetauscher zu schicken. Die optimale Betriebstemperaturfür Holzheizungen liegt bei 55 Grad Celsius. Wird diese nicht erreicht, bildet sich in vergleichsweise kurzer Zeit eine Schicht Glanzruß auf den Flächen des Wärmetauschers, die dessen totalen Ausfall zur Folge haben können.

Für Betreiber von wassergeführten Kaminen und Öfen gilt demzufolge, dass sie die Wassererwärmung jeweils erst dann zuschalten sollten, wenn die Heizungsanlage voll ausgelastet ist (Betrieb mit voller Last). Die Rücklauftemperatur sollte zudem einmal die Woche geprüft werden.

Temperaturanhebung über die Pumpendrehzahl

Häufig im Zuge einer wie eben beschriebenen Rücklaufanhebung auch die Drehzahl der Pumpe erhöht. Wird die Drehzahl zu hoch gewählt, hat sie allerdings schlechten Einfluss auf die Effizienz der Beladung des Pufferspeichers. Folgende Parameter sind dabei von Bedeutung:

Vorlauftemperatur

Die Vorlauftemperatur entscheidet maßgeblich darüber, wie viel Wärmeenergie der Pufferspeicher aufnehmen kann. Das lässt sich mit Hilfe folgender Gleichungen ganz gut veranschaulichen:

- Wärmemenge entspricht 7/6 mal Volumen des Puffers mal ΔT

- Wärmemenge entspricht 7/6 mal 1 Kubikmeter mal (75-30)Kelvin entspricht 52,5 Kilowattstunden

- Wärmemenge entspricht 7/6 mal 1 Kubikmeter mal (90-30)Kelvin entspricht 70 Kilowattstunden

Anders ausgedrückt: Würde die 1-Kubikmeter-Füllung eines Puffers wie im Rechenbeispiel von 30 auf 75 Grad Celsius aufgeheizt, speichert der bis zu 52,5 Kilowattstunden (kWh) Wärme. Bei einer Zieltemperatur von 90 Grad Celsius wären es 70 Kilowattstunden Wärme, die der Puffer speichern würde – das ist immerhin ein gutes Drittel mehr an Wärmeenergie. Um die zu erzeugen, müsste ein auf 35 kW ausgelegter Kessel zwei Stunden laufen, während er bei 75 Grad Celsius Zieltemperatur nur anderthalb Stunden zu tun hätte.

Volumenstrom

Die Vorlauftemperaturanhebung eines Wärmeerzeugers mit Rücklaufanhebung gelingt, indem man den Volumenstrom reduziert: Ein 35-kW-Kessel, durch den ein Kubikmeter pro Stunde (m3/h) strömt, hat eine Vorlauftemperatur, die um 30 Kelvin höher ist als die Rücklauftemperatur. Durchströmen zwei Kubikmeter pro Stunden denselben Kessel, ist die Vorlauftemperatur nur noch um 15 Kelvin höher als die Rücklauftemperatur.

Legt man die Rücklauftemperatur auf 60 Grad Celsius fest, resultiert daraus bei einem Volumenstrom von zwei Kubikmetern pro Stunde eine Vorlauftemperatur von 75 Grad Celsius, bei einem Kubikmeter pro Stunde eine Vorlauftemperatur von 90 Grad Celsius.

Das Halbieren des Volumenstroms hat daneben noch einen weiteren Spareffekt: Sieben Achtel (also 87,5 Prozent) der elektrischen Leistung, die die Pumpe aufbringen muss, entfallen. In Zahlen vorgerechnet:

- ΔT entspricht 6/7 mal Leistung durch Volumenstrom

- ΔT entspricht 6/7 mal 35 Kilowatt durch 1 Kubikmeter pro Stunde entspricht 30 Kelvin

- ΔT entspricht 6/7 mal 35 Kilowatt durch 2 Kubikmeter pro Stunde entspricht 15 Kelvin

Zu bedenken ist hierbei, dass die Temperaturschichtung, die im Pufferspeicher unbedingt erwünscht ist, nicht zerstört werden sollte.

Zusammenfassen lässt sich das Thema Pumpendrehzahl und Vorlauftemperatur demzufolge so: Der Volumenstrom sollte so klein wie möglich und so groß wie nötig gewählt werden. Er darf nicht zu klein sein, so dass die höchstmögliche Vorlauftemperatur, die der Wärmeerzeuger zulässt, überschritten wird.

| Parameter / Drehzahl | kleine Drehzahl | große Drehzahl |

|---|---|---|

| Wärmemenge | viel (+) | wenig (-) |

| Wärmeabgabe | viel (+) | wenig (-) |

| Stromverbrauch | wenig (-) | viel (+) |

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!