So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 13.01.2022

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Schalldämmplatten sorgen für Ruhe in den eigenen vier Wänden

Wie kann man Schall mit Platten dämmen? Welche Arten von Schalldämmplatten gibt es? Was muss man beim Anbringen beachten?

In einer zunehmend lauter und hektischer werdenden Welt wie der heutigen, wird Ruhe zu einem Luxusgut, das jeder für sich beansprucht. Denn Lärm, der längst als Umweltverschmutzer gilt, zerrt an den Nerven. Schlimmstenfalls macht Lärm krank. In den eigenen vier Wänden wird Schalldämmung somit zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal, das zu einem gesunden und angenehmen Wohnklima beiträgt und zudem den Wert der Immobilie maßgeblich beeinflusst. Um Geräusche wirksam auszusperren, werden sogenannte Schalldämmplatten eingesetzt. Wir zeigen Ihnen hier, wie diese funktionieren und worauf bei deren Einsatz geachtet werden muss.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Welche Materialien dämmen Schall?

Eine funktionierende Schalldämmung behindert das Ausbreiten von Schallwellen (Luft- und Körperschall), indem der ausbreitende Schall absorbiert wird. Als Absorptionsfläche wird zum Beispiel Akustikschaumstoff eingesetzt. Die schalldämmende Wirkung ist um so höher, je größer der Absorptionsgrad des verwendeten Materials ist und je besser der Schall an der Ausbreitung gehindert wird. Insbesondere der Bereich Bauakustik beschäftigt sich mit dem Thema Schalldämmung – aber auch das Thema Schalldämpfung wird immer wichtiger.

Sogenannter Trittschall, also der Schall von Schritten, Tritten und Klopfen erzeugte Körperschall, der wiederum buchstäblich Wände und Decken dazu bewegt, Luftschall abzustrahlen, muss gedämmt werden. Das gelingt mit baulichen Maßnahmen die sowohl den Körperschall (schwimmender Estrich) als auch den Luftschall (abgehängte Unterdecken) mindern.

Eine häufige Form, die in der Schalldämmung heute realisiert wird, ist der Einsatz von Schalldämmplatten. Man findet sie im Handel auch unter anderen Bezeichnungen, zum Beispiel Schallisolierplatten, Schallschutzdämmplatten oder Schallschutzplatten.

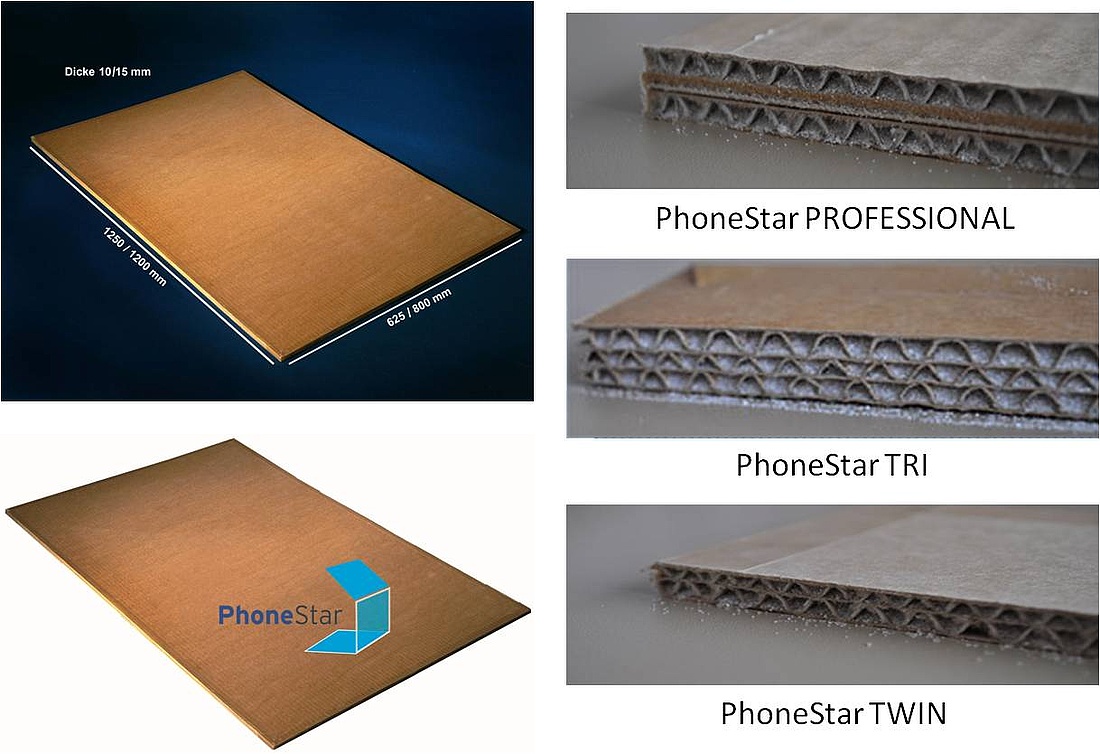

Schalldämmplatten mit Sand

Früher bauten die klugen Baumeister Holzdecken mit sogenannten Fehlböden, um mit dem darin befindlichen Sand den Schall zu dämmen. Sand ist auch heute noch ein bewährtes Schalldämmmittel. So gibt es zum Beispiel Schalldämmplatten, die aus mehreren Wellpappen bestehen, die wie ein Sandwich zu einer flexiblen Schalldämmplatte (mehrlagige Schwerwellkartonage) geschichtet und verklebt und deren Hohlräume mit losem Sand hochverdichteter Quarzsand) gefüllt wurden.

Diese Schalldämmplatten lassen sich zur Entkopplung der Schallausbreitung von Boden, Wänden und Decken einsetzen. Es gibt sie in unterschiedlichen Dicken, zum Beispiel einen oder anderthalb Zentimeter dick. Ihre Anbringung/ Montage ist vielfältig. Neben selbstklebenden Schalldämmplatten gibt es auch Modelle, die man:

- mittels Hut-Federschiene, Holzleiste oder per Schlagdübel direkt an der Massivwand befestiget.

- mittels Holzleiste, Federschiene oder OSB (OSB-Platten (auf Englisch: oriented strand board oder oriented structural board, auf Deutsch „Platte aus ausgerichteten Spänen“, also „Holzspanplatte“) an die Decke schraubt.

- auf Ständerwände aus Metall oder Holz montiert.

- ein- oder mehrlagig und Stoß an Stoß unter beliebige Endbeläge auf dem Boden verlegt. Teilweise geschieht dies sogar selbstklebend mit dem Oberbelag in Verbindung.

Äußerst wichtig ist dabei eine vollflächige Verlegung und eine vollständige Entkopplung des Lärmerzeugers.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

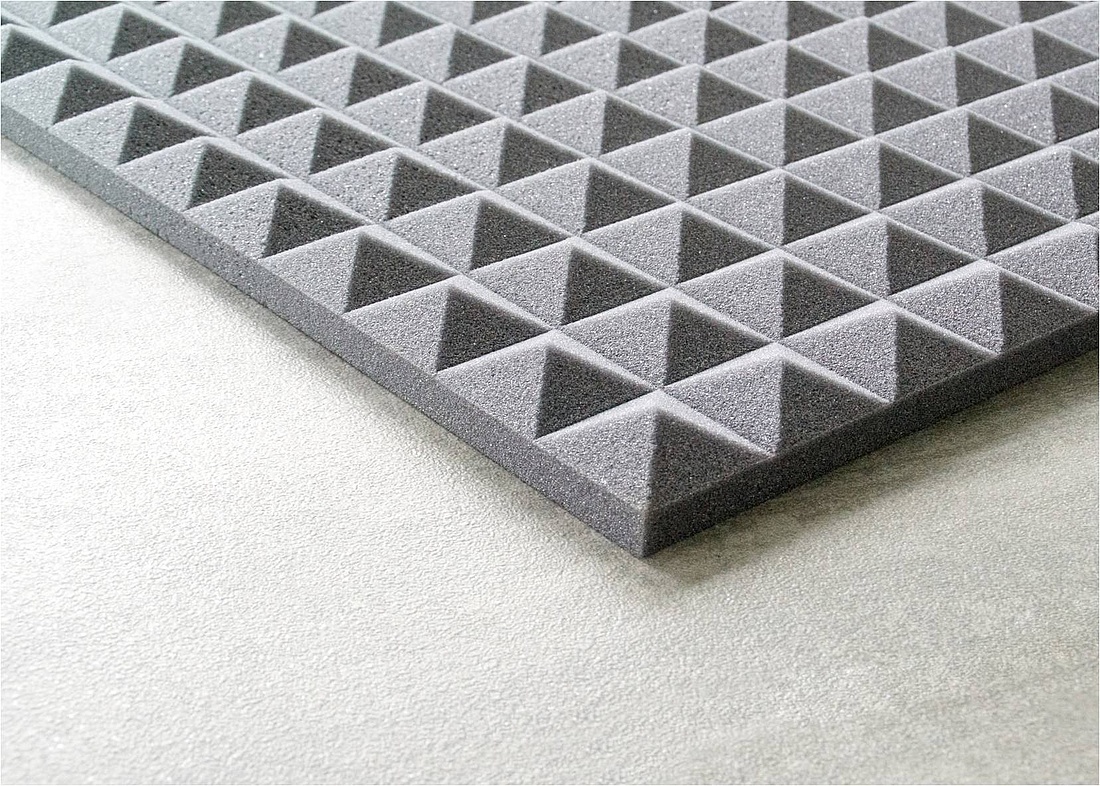

Schalldämmplatten aus Akustikschaumstoff

Gut zu wissen: Akustikschaumstoff zur Schalldämpfung wie nur partiell im Raum angebrachter Noppenschaumstoff oder Pyramidenschaumstoff dämmt Lärm zwischen Räumen kaum bis gar nicht. Was partiell im Raum installierter Noppenschaumstoff und Pyramidenschaumstoff tatsächlich vermögen, ist eine Minderung des Halls innerhalb des Raums und somit eine Verbesserung der Akustik desselben. Deshalb findet man sie häufig in Musikstudios, wo Aufnahmen möglichst authentisch (also ohne Hall) aufgezeichnet werden sollen.

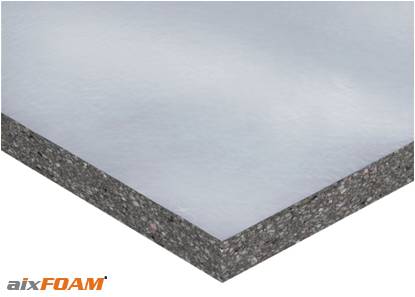

Schalldämmplatten aus Kautschuk

Auch Kautschuk ist ein bewährtes Material für Schalldämmplatten, insbesondere im Einsatz gegen Trittschall. Mitunter werden die Platten mit einer Alu-Kaschierung angeboten, die eine schallbrechende Wabenstruktur besitzt.

Schalldämmplatten nachträglich anbringen

Häufig treten Probleme mit dem Schall in Bestandsbauten, aber auch in Neubauten auf. Wichtigste Voraussetzung, um effektiv gegen eine störende Geräuschkulisse vorzugehen, ist die Kenntnis der Lärmquelle beziehungsweise der Geräuschübertragung. An eindringenden Geräuschen sind nicht immer nur schlecht isolierte oder gar nicht isolierte Trennwände schuld. Auch sogenannte flankierende Bauteile übertragen Schall, beispielsweise Installationsschächte oder Kamine. Ist der Lärmübertragungsweg gefunden, gilt es, ihn zu unterbrechen. Das funktioniert mit Schalldämmplatten auch im Nachhinein und sogar bei Altbauten.

Drei problematische Situationen sind üblich:

- Man ist selbst sehr laut und möchte die Übertragung des Lärms vom eigenen Raum in andere Räume dämmen.

- Der Nachbar ist sehr laut / Geräusche aus dem Nebenraum sind sehr laut. Man will verhindern, dass der Lärm der von außen in den eigenen Raum dringt.

- Die Akustik im eigenen Raum soll verbessert, also der Hall innerhalb der Wohnung reduzieren werden.

Mit Schalldämmplatten aus Schaumstoff oder Verbundschaumstoff kann der Raum schallgedämmt werden, in dem der Lärm verursacht wird. Je dicker die Schalldämmplatten, desto wirksamer der Schalldämmschutz. Dazu muss man wissen, dass solche Schallschutzdämmplatten aus Schaumstoff nicht als Träger von Deko oder Wandmöbeln wie Regalen, Bildern oder Spiegeln dienen können. Sie lassen sich zwar z.B. mit Akustikstoff verkleiden, aber nicht streichen. Sie sind teilweise sehr druckempfindlich.

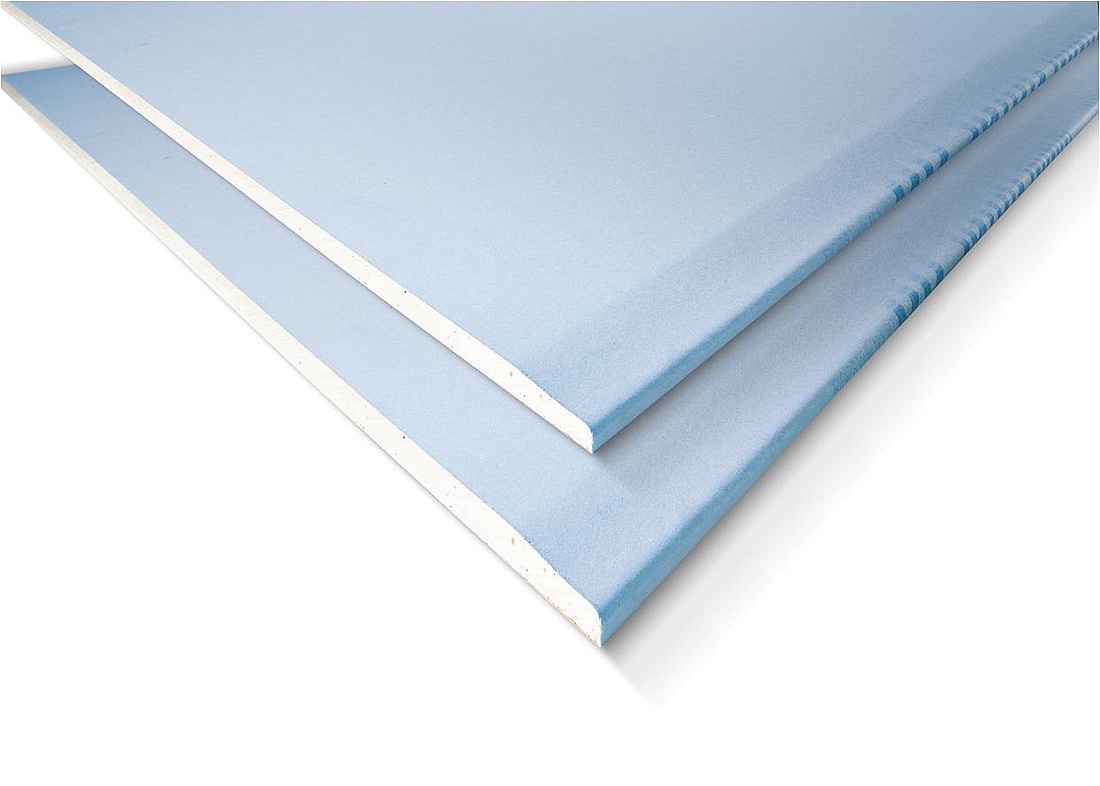

Alternativ lassen sich an Wand oder Decke Wände oder Decken vor- beziehungsweise unterhängen. So kann man mit herkömmlichen Gipskartonplatten, also nicht mal speziellen Schalldämmplatten, beispielswiese die Decke „abhängen“, indem man diese in einem Abstand von zehn Zentimetern punktuell und elastisch an der Decke befestigt und den so entstehenden Hohlraum mit Dämmstoff füllt. Das mindert den Trittschall von oben erheblich.

Wichtig dabei ist eine sorgfältige Anbringung und die Verhinderung von Schallbrücken, über die sich der Körperschall doch wieder in den Raum ausbreitet.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

Weitere Informationen über Dämmplatten nach Einsatzzweck

- Innendämmplatten

- Laibungsplatten

- Fassadendämmplatten

- Putzträgerplatten

- Klimaplatten

- Sandwichplatten

- Außendämmplatten

- Kerndämmplatten

- Isolierplatten

- Kellerdeckendämmplatten

- begehbare Dämmplatten

- Trittschalldämmplatten

- Sockeldämmplatten

- Dachdämmplatten

- Drainageplatten

- Vakuumisolationspaneele