Sie suchen einen zertifizierten Energieberater?

Letzte Aktualisierung: 26.02.2021

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Passivhaus-Ratgeber: Standards, Bau- und Energietechnik und Kosten

Was ist ein Passivhaus? Wie ist es aufgebaut? Welchen Kriterien muss ein solches Haus gerecht werden? Worin unterscheiden sich die verschiedenen Passivhaustypen? Wer zertifiziert den Passivhausstandard?

Ein sogenanntes Passivhaus ist ein Haus, das besonders wenig Energie verbraucht. Sein Verbrauch wird den Anforderungen des gleichnamigen Effizienzstandards gerecht – so dass es vom Passivhausinstitut Darmstadt als Passivhausstandard zertifiziert wird. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel die Passivhauskriterien vor. Wir erklären die bau- und energietechnischen Besonderheiten, denen ein Passivhausbau gerecht werden muss, um als solches zertifiziert zu werden. Wir erklären die Bauweise und das Funktionsprinzip und nicht zuletzt, mit welchen Bau- und Betriebskosten bei einem Passivhaus zu rechnen ist.

Dachsanierung, neue Fenster & Dämmung

Mit wenigen Maßnahmen lässt sich Ihr Energieverbrauch drastisch senken! Unsere Experten helfen Ihnen!Kostenlose Beratung von Fachbetrieben in Ihrer Nähe anfordern!

Anforderungen des Passivhausstandards im Überblick

Passivhaus ist der Name eines Gebäudestandards, der für einen sehr geringen Energieverbrauch steht. Der niedrige Energieverbrauch wird mit geeigneten Maßnahmen in den Bereichen Architektur, Technik und Ökologie erreicht. Das „passiv“ steht dabei für die Tatsache, dass der Großteil des Wärmebedarfs des Passivhauses aus „passiven“ Energiequellen stammt: zum Beispiel Solarenergie von der Sonne oder Abwärme von Personen oder technischen Geräten. Aufgrund seiner guten Wärmedämmung und dem Funktionsprinzip, mittels Wärmetauscher Lüftungswärmeverluste zu vermeiden, ist dann in der Regel keine klassische Gebäudeheizung benötigt.

Die Kriterien, die einen Passivhausstandard definieren, legt das Passivhausinstitut Darmstadt fest. Dazu zählen:

- Der Heizwärmebedarf des Gebäudes darf nicht höher als 15 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m2) und Jahr (a) sein (Grenzwert). Über diesem Wert, so schreibt das Passivhausinstitut es auf seiner Internetseite, sei in Mitteleuropa eine Restbeheizung des Hauses über Zuluft nicht mehr sinnvoll möglich.

- Maximal ist eine Heizlast von zehn Watt pro Quadratmeter zulässig- sie muss auch im Winter über die Zuluft in das Gebäude einbringbar sein.

- Die Luftdichtheit der Hülle des Passivhauses muss n50> kleiner/gleich 0,6h-1 betragen.

- Der Primärenergiebedarf, auch Primärenergiekennwert genannt, der nicht nur die Heizwärme berücksichtigt, sondern auch alle anderen Energiemengen, die im Gebäude verbraucht werden, darf nicht höher als 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr sein.

Das Zertifikat Passivhaus kann sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen ausgestellt werden. Es ist auf keinen bestimmten Gebäudetyp beschränkt. Dabei unterscheidet man drei verschiedene Passivhausklassen. Neben dem bewährten Passivhaus Classic gibt es seit April 2015 das Passivhaus Plus und das Passivhaus Premium. Unterscheidungskriterium ist, dass hier die Energieerzeugung mit betrachtet. Anstelle des Primärenergiefaktors für fossile Brennstoffe wird dabei mit der regionalen Verfügbarkeit von „Erneuerbarer Primärenergie“ (PER / Primary Energy Renewable) inkl. auftretender Speicherverluste gerechnet.

Diese Passivhausstandards können auch bei der energetischen Altbausanierung angewendet und weitreichende Energieeinsparungen im Altbau erzielt werden. Im Vordergrund stehen dabei eine

- deutlich verbesserte Wärmedämmung,

- die Verringerung von Wärmebrücken,

- eine Verbesserung der Luftdichtheit,

- der Einsatz sehr gut wärmedämmender Fenster,

- der Einsatz einer Lüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung und

- eine effiziente Wärmeerzeugung unter Einsatz erneuerbarer Energieträger.

Da wegen der verbleibenden Wärmebrücken bei energetischen Altbaumodernisierungen das Erreichen des Passivhaus-Standards in den meisten Fällen nicht möglich ist, hat das Passivhaus Institut für Altbauten eine spezielle Zertifzierung "EnerPHit - Zertifizierte Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten" entwickelt.

Bau- und energietechnische Kennzeichen der Passivhausbauweise

Wärmedämmung

Ein wesentliche, bauliche Grundvoraussetzung, damit ein Passivhaus die eingesetzte Heizenergie so effizient wie möglich gebrauchen kann, liegt in der optimalen Wärmedämmung der Wände, Fenster und des Daches. So bleibt die Abstrahlwärme von Personen im Energie-Haushalt ebenso wie die Abstrahlwärme von Haushaltsgeräten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „inneren Gewinnen“. Daher müssen die Wärmeverluste durch nicht lichtdurchlässige Bauteile (auch „opake Bauteile“ genannt) so gering sein, dass die Heizlast auch am kältesten Tag des Jahres allein mit der Frischluft möglich wird.

Damit die Wärmedämmung einen typischen U-Wert von 0,15 W/(m2K) sicherstellen kann, kommen in der Regel Dämmstoffe mit einer Wärmeleitfähigkeit von weniger als 0,05 W/mK zum Einsatz. Je nach der Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Dämmstoffes variiert die Dicke der Aufbauten. Mit konventionellen Dämmstoffen (Mineralwolle, Polystyrol, Zellulose) braucht man Dicken um 30 cm. Mit marktüblichen Schaumdämmstoffen aus Polyurethan kann die Dämmdicke auf um 20 cm reduziert werden. Häufig kommen daher auch Kombinationen z.B. einer außen gedämmten Betonwand oder einer monolithischen Wand aus Porenbeton und Mineralschaum-Dämmplatten zum Einsatz. Überdies wird bei der Passivhausdämmung ein besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Wärmebrücken bei den Bauteilanschlüssen gelegt.

Wärmepumpe & PV-Anlage kombinieren!

Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!

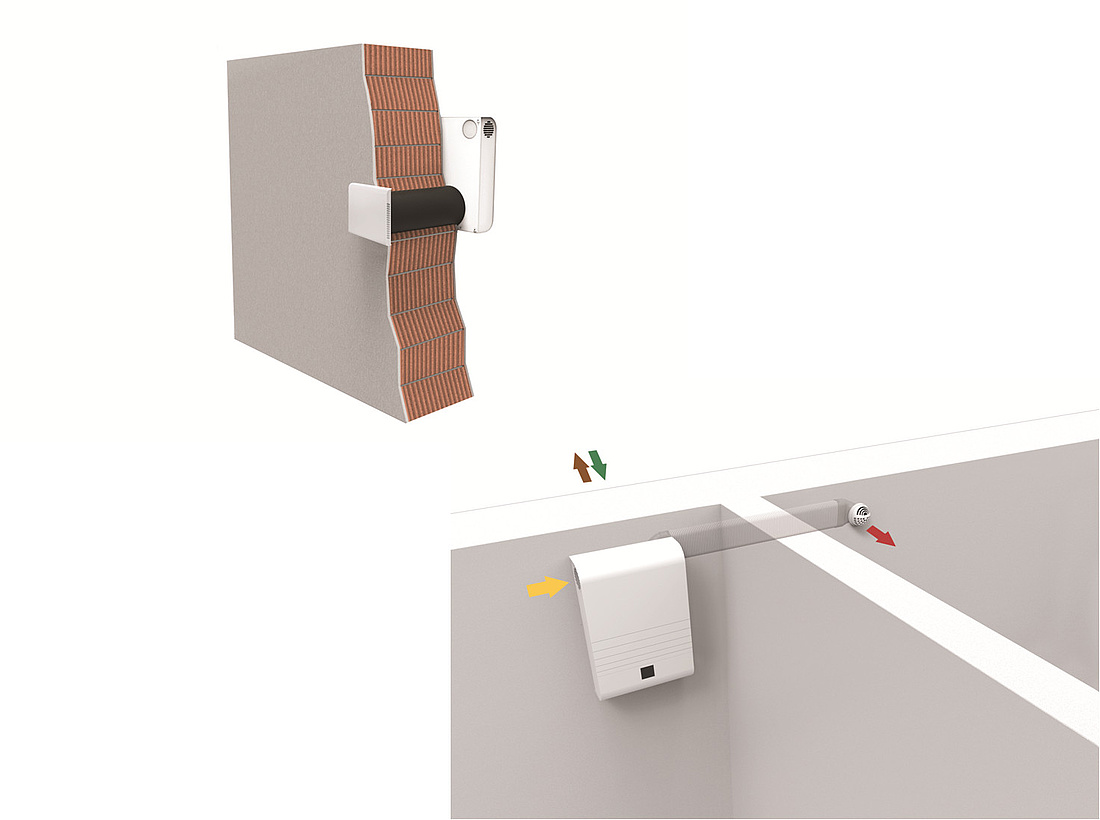

Lüftung

Charakteristisch für das Passivhaus ist der überdurchschnittlich hohe Beitrag der Wärmerückgewinnung: Die kontrollierte Lüftungsanlage hilft dem Passivhaus, seinen Wärmeverlust möglichst gering zu halten. Außerdem sorgt sie für eine geregelte Zufuhr an frischer Luft.

Der vom Passivhausinstitut vorgeschriebene Heizwärmebedarf ist ein theoretischer Wert: 15 kWh pro Quadratmeter zu beheizender Wohnfläche und Jahr entspricht in der Realität etwa einem Energiebedarf von gut anderthalb Litern Heizöl im Raum, gerechnet vor Verlusten, die bei der Gewinnung und / oder dem Transport der Energie anfallen. Das ist ein überdurchschnittlich geringer Energiebedarf, der mit dem Beheizen der Zuluft gedeckt werden kann. Zur Vorwärmung der eingehenden Luft, wird die zugeführte frische Luft z. B. mit Hilfe eines sogenannten Erdwärmetauscher vorgewärmt.

Um des Wohnkomforts willen liegt die Luftwechselrate in einem Passivhaus bei geringen Werten zwischen 0,4 bis 1,0 pro Stunde. Die Luftwechselrate hat die Einheit 1/Stunde (h) und gibt das Vielfache des Raumvolumens an, welches als Zuluft zugeführt wird und beschränkt sich strenggenommen nur auf den Luftwechsel per Luftverdrängung und nicht auch Luftverdünnung.

Heizung

Passivhäuser brauchen 80 % weniger Heizwärme gegenüber Neubauten nach Energieeinsparverordnung, weil die Lüftungs- und Transmissionswärmeverluste des Bauwerkes durch eine optimierte Gebäudehülle minimiert werden. Die Passivhaus-Heizung kann deshalb auf ein konventionelles Heizsystem verzichten. Die Verluste lassen sich fast vollständig durch passive Energiegewinne ausgleichen.

Eine Zuluftheizung, welche über die sowieso vorhandene Lüftungsanlage mit Nachheizregister betrieben wird, stellt in der Regel die Grundheizung dar und kann aufgrund von Begrenzungen im energetisch wirtschaftlichen Luftwechsel und der Einströmtemperatur eine maximale Raumheizlast von ca. 10 W/m2 Nutzfläche abdecken. Meist wird diese sogenannte Zuheizung in einem Passivhaus mit Hilfe elektrischer Heizregister beziehungsweise einer strombetriebenen Wärmepumpenheizung (Luft-Luft) via die Lüftungsanlage realisiert. Auch elektrische Fliesenheizungen kommen häufig zum Einsatz, insbesondere in Nassbereichen wie in Bad oder Küche.

Alle darüber hinausgehenden Raumheizlasten können am besten durch die Kombination mit einem weiteren Wärmeübertragungskonzept erzielt werden. Typisch für Passivhäuser ist daher eine Heizung, die als Niedertemperaturheizung realisiert wird. Das können Heizungsanlagen sein, die mit Fernwärme versorgt werden oder Heizungsanlagen im Haus selbst, zum Beispiel Niedertemperaturheizungen, die mit Gas, Öl, Holz oder erneuerbarer Solarthermie „befeuert“ werden.

Wohnbehaglichkeit im Passivhaus

Ganz besonderes Merkmal eines Passivhauses ist seine konstante Innentemperatur. Das „konstant“ bezieht sich dabei sowohl auf das Jahr mit seinen jahreszeitentypischen Außentemperaturwechseln als auch auf den Tag mit seinem tagestypischen Temperaturverlauf. Außerdem gilt das „konstant“ auch für einzelne Räume.

Die Innentemperatur im Passivhaus ändert sich nur sehr schwerfällig: Ist die Heizung im Passivhaus ausgeschaltet, sinkt die Innentemperatur innerhalb eines sonnenlosen Wintertages um weniger als ein halbes Kelvin (K). Das bedeutet, dass sämtliche Wände es Passivhauses ebenso wie seine Böden gleich temperiert sind. Befindet sich der Keller innerhalb der thermischen Hülle des Passivhauses hat auch er diese Temperatur.

Der energetische Vorteil der ganzjährigen konstanten Innentemperatur im ganzen Passivhaus wird allerdings nicht von allen Menschen geschätzt: Wer beispielsweise gerne in einem kühlen Raum schläft, also einem, der deutlich kühler als der Wohnraum ist, der kann den gewünschten Temperaturunterschied nur realisieren, wenn er zusätzlichen Aufwand betreibt und das Schlafzimmer extra kühlt. Das kostet meist zusätzlich Energie und verschlechtert die Klimabilanz des Passivhauses.

Zudem beeinflusst das Verhalten der Energieverbraucher im Passivhaus(halt) den tatsächlichen Heizwärmeverbrauch im speziellen und den Energieverbrauch insgesamt. So bedingt das Passivhaus-Konzept, dass nicht "unkontrolliert" gelüftet wird. Hieran müssen viele Bewohner erst langsam gewöhnt werden, dass z. B. ein Stoßlüften überflüssig wird und negativ auf die Energiebilanz wirkt. Häufig wären deutlich bessere Effizienzwerte machbar, scheitern jedoch an den „Heiz- und Lüftungsgewohnheiten“ der Passivhausbewohner.

Passivhaus-Projektierungs-Paket und Komponentendatenbank

Passivhaus-Projektierungs-Paket (PHPP)

Planer können den Primärenergiebedarf des künftigen Passivhauses mit dem sogenannten Passivhaus-Projektierungs-Paket, kurz: PHPP, eine Planungshilfe auf Basis von Microsofts Tabellenkalkulationsprogramm Excel, planen (auch mit Varianten) beziehungsweise berechnen. Das PHPP basiert laut Passivhausinstitut auf dem europäischen Bilanzverfahren EN 832. Mit dem PhPP lasse sich demnach auch nachweisen, dass die Mindestanforderungen des Passivhausstandards eingehalten wurden – die Rede ist hier von dem sogenannten EnEV-Nachweis, also dem Nachweis, den die Energieeinsparverordnung vorschreibt.

Passivhaus "Komponentendatenbank"

Der Gebäudestandard Passivhaus ergibt sich aus einer optimalen Komposition einzelner energetischer Maßnahmen. Abweichungen von der Standardausführung sind quasi bei jeder Maßnahme möglich. Letztlich ist nur entscheidend, dass o.g. Passivhauskriterien erfüllt werden. So gibt es bereits mehr als 600 hoch energieeffiziente Produkte, die in einem Passivhaus eingesetzt werden können. Orientierung bietet hier eine Online-Datenbank, die alle vom Passivhausinstitut zum Einsatz in einem Passivhaus zugelassenen technischen Komponenten aufführt. In dieser Datenbank können alle vom Passivhaus-Institut zertifizierten Produkte recherchiert, nach verschiedenen Kriterien sortiert und deren energetischen Eigenschaften in den entsprechenden Passivhaus-Zertifikaten eingesehen und miteinander verglichen werden.

Kosten und Amortisation der Passivhausbauweise

Als Neubau kostet ein Passivhaus etwa 5 bis 15% Prozent mehr als eins, das „nur“ nach EnEV-Standard errichtet wurde. Die Mehrkosten, die bei der Sanierung eines Altbaus zum Passivhaus anfallen, liegen zwischen 12 und 18%. Demgegenüber steht eine Heizenergieeinsparung von gut 15 bis 20% verglichen mit dem Heizenergiebedarf, den ein herkömmlich nach neustem Baustandard gebautes Gebäude hat.

Für den Neubau eines passiven Einfamilienhaus mit rund 150 m2 Wohnfläche kann mit Mehrinvestition für eine verbesserte Wärmedämmung von Wand, Dach und Bodenplatte, für Passivhausfenster und für die Lüftung mit Wärmerückgewinnung jeweils etwa 5.000 € gerechnet werden. Demgegenüber stehen jedoch auch Einsparungen an der Heiztechnik durch z. B. einen kleineren Kessel, Heizkörper und Verteilleitungen von rund 1.500 bis 2.000 €. Insgesamt ergeben sich in diesem Beispiel somit Mehrkosten von rund 14.000 €.

Bei der Betrachtung der Amortisation wird jedoch deutlich, dass sich die Kosten in absoluten Zahlen ausgedrückt - trotz der vergleichsweise hohen Heizenergieeinsparung - im Vergleich zu einem Energiesparhaus der aktuell standardisierten Bauweise nur sehr langsam amortisieren. Die Investition in ein Passivhaus wird daher nicht ausschließlich unter finanziellen Gesichtspunkten getätigt, sondern vor Allem auch hinsichtlich der langfristig sehr niedrigen und stabilen Heizkosten.

Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?

Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!