So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 12.11.2018

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Berechnung des Psi-Wertes von Fenstern und verglasten Türen

Was ist der Psi-Wert? Wie berechnet man den Psi-Wert von Fenstern und verglasten Türen?

Der Wärmedurchgangskoeffizient Uw eines Fensters bzw. einer verglasten Tür setzt sich aus den flächengewichteten Werten von Verglasung Ug und Rahmen Uf sowie dem längenbezogenen Beitrag des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψg (Psi) zusammen. Der Psi-Wert des Fensters Ψg beschreibt dabei die zusätzlichen Wärmeverluste aus der Wechselwirkung von Rahmen, Glas und Abstandhalter.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Bedeutung des Psi-Wertes und des Abstandhalters

Der Psi-Wert bezieht sich auf die jeweilige Kantenlänge der Verglasung und beschreibt den zusätzlichen Wärmestrom, der durch das Zusammenwirken von Rahmenprofil und Isolierglasrand, einschließlich des Einflusses des Abstandhalters, verursacht wird. Dabei gilt, dass je höher der Psi-Wert ist, desto mehr Wärme geht über den Randverbund als Wärmebrücke verloren. Der Psi-Wert wird dabei in W/mK gemessen. Dies bedeutet, dass bei einem Psi-Wert von 1 W/mK pro Meter Kantenlänge und pro Grad Temperaturdifferenz 1 Watt Wärme über die Glaskante verloren geht.

Diesen Wärmeverlust lässt sich durch den Einsatz von Warme-Kante-Abstandhaltern senken und somit auch den gesamten U-Wert des Fensters bzw. der verglasten Tür reduzieren. In welchem Umfang der Psi-Wert durch den Abstandhalter gesenkt werden kann, hängt jedoch von der Größe der Isolierverglasung ab. Dabei ist der Einfluss bei kleineren Isolierglasscheiben größer als bei größeren Glasscheiben.

Überblick der Berechnungsverfahren für Fenster-Psi-Werte

Dem Architekten und Fensterbauer stehen bei Einsatz von wärmetechnisch verbesserten Abstandhaltern in der Verglasung drei normative Wege zur Berechnung des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψg von Fenstern zur Verfügung:

- Einfaches Verfahren nach DIN EN 10077 Teil 1 für alle warme-Kante-Systeme mit Nutzung pauschaler Psi-Werte (Tabelle E.2)

- Nachweis mit einer detaillierten Psi-Wert-Berechnung nach DIN EN 10077 Teil 2 für jeden Einzelfall

- Übernahme des Psi-Wertes aus den Datenblättern des Bundesverband Flachglas e.V.

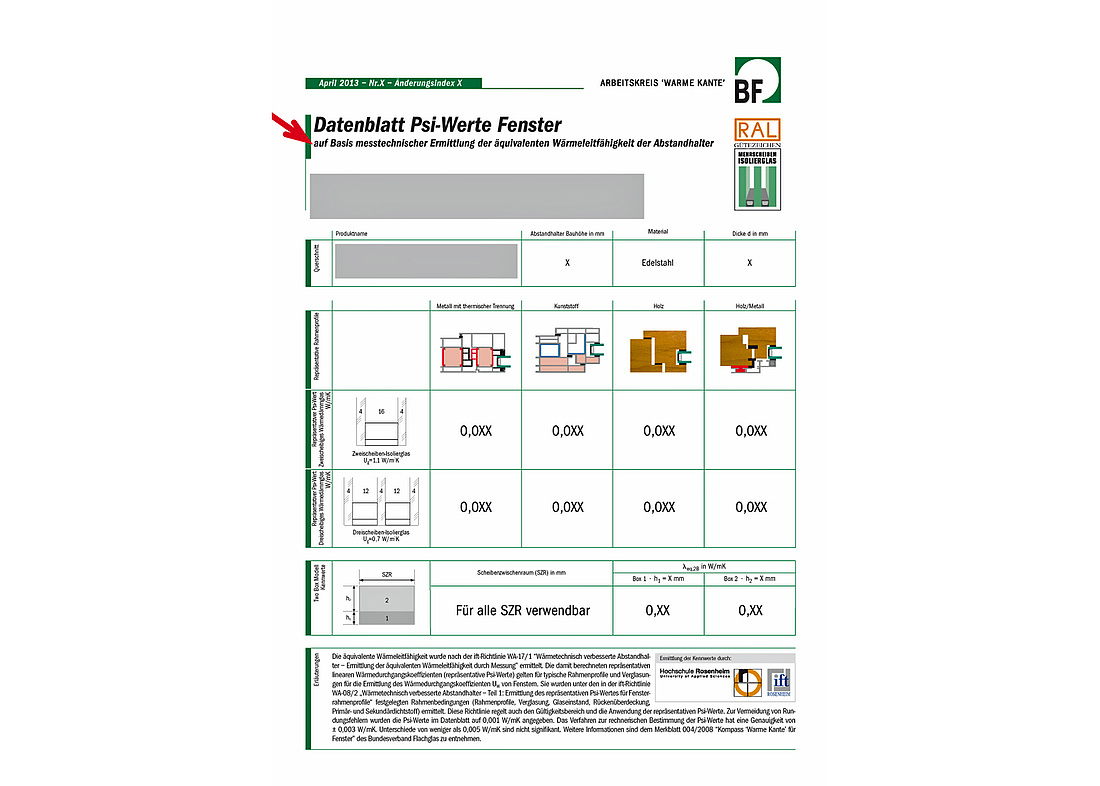

Da die Psi-Wertermittlung anhand der Datenblätter des Bundesverband Flachglas e.V. heute die einfachste und dabei noch recht genaue Methode zur Berechnung des Psi-Wertes von Fenstern und verglasten Türen darstellt, gehen wir im Folgenden nur auf die Anwendung der Datenblätter in der Praxis ein.

Anwendung der Datenblätter zur Ermittlung des Psi-Wertes

Die Datenblätter des Bundesverband Flachglas e.V. geben jeweils acht repräsentative Psi-Werte pro Warme-Kante-Abstandhaltersystem an. Seit der letzten Überarbeitung der DIN EN ISO 10077-2 vom Juni 2012 ist die Verwendung dieser repräsentativen Psi-Werte normativ verankert. Die repräsentativen Psi-Werte können im Rahmen der Herstellerdeklaration des Uw-Wertes entsprechend EN 14351-1 für die Berechnung verwendet werden, sofern die Vorgaben der ift-Richtlinie WA-08 eingehalten werden. Bei Anwendung dieser Datenblätter, sollte immer die aktuelle Version genutzt werden.

Jeweils unten auf den Datenblättern findet sich in den kleingedruckten Erläuterungen ein Hinweis auf die ift-Richtlinie WA-08 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“. Die repräsentativen Psi-Werte wurden mit den in dieser Richtlinie festgelegten Rahmenbedingungen für Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff ermittelt. Die ift-Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Geltungsbereich der Psi-Wertangaben für Fensterrahmen

Grundsätzlich fordert die ift-Richtlinie WA-08, dass die tatsächlichen Fensterrahmenprofile mit den auf den Datenblättern abgebildeten repräsentativen Rahmen vergleichbar sein müssen. Für den Glaseinstand ist ein Mindestwert von 13 mm vorgegeben. Fenstersysteme mit außen freiliegendem Glasrand sind von der Nutzung der repräsentativen Psi-Werte ausgeschlossen.

Darüber hinaus galt bislang die Beschränkung, dass die repräsentativen Psi-Werte der Datenblätter des Bundesverband Flachglas e.V. nur für Rahmenwerte Uf ≥ 1,0 W/(m²K) bei Holz-, Holz-Alu- und Kunststoff-Rahmenprofilen bzw. Uf ≥ 1,3 W/(m²K) bei Metallfensterrahmen verwendet werden dürfen. Für Rahmenprofile mit besseren, das heißt niedrigeren Uf-Werten standen lediglich die beiden Wege nach DIN EN ISO 10077 zur Verfügung.

Dabei bevorzugten Hersteller von hochdämmenden Rahmensystemen bisher die detaillierte Berechnung nach DIN 10077 Teil 2, weil ihre Fensterrahmen in der Regel einen erhöhten Glaseinstand aufweisen. Zusätzlich zum Einsatz von Warme-Kante-Systemen hilft ein erhöhter Glaseinstand dabei, die Wärmebrückenverluste im Übergangsbereich von Glas zu Rahmen möglichst niedrig zu halten.

Um auch Rahmensystemen mit Uf-Werten unterhalb von 1,0 bzw. 1,3 W/(m²K) den vereinfachten Rechenweg zu Uw zu eröffnen, wurde im Frühjahr 2014 ein weiteres Forschungsprojekt des AK Warme Kante gestartet. Am ift Rosenheim wurde eingehend untersucht, unter welchen Voraussetzungen sich der Gültigkeitsbereich der Datenblätter "Psi-Werte Fenster" auch auf tiefere Uf-Werte erweitern ließe. Als Ergebnis können die Datenblätter "Psi-Werte Fenster" jetzt auch für besser dämmende Rahmen verwendet werden können, sofern diese einen erhöhten Glaseinstand von mindestens 18 mm aufweisen.

| Art des Rahmenmaterials | Wärmedurchgangskoeffizient Uf in W/(m²K) | Glaseinstand in mm |

|---|---|---|

| Holz | ≥ 1,0 | ≥ 13 |

| Holz | ≥ 0,8 | ≥ 18 |

| Holz-Alu | ≥ 1,0 | ≥ 13 |

| Holz-Alu | ≥ 0,8 | ≥ 18 |

| Kunststoff | ≥ 1,0 | ≥ 13 |

| Kunststoff | ≥ 0,8 | ≥ 18 |

| Metall | ≥ 1,3 | ≥ 13 |

| Metall | ≥ 1,0 | ≥ 18 |

Psi-Werte von Rahmensystemen, die die Vorgaben der Tabelle nicht erfüllen, müssen weiterhin detailliert berechnet werden.

Vorgaben für die Berechnung von Psi-Werten je nach Verglasungsstärke

Auch für die Verglasung enthält die ift-Richtlinie präzise Vorgaben. Die repräsentativen Psi-Werte wurden mit 2 x 4 mm bzw. 3 x 4 mm Wärmedämm-Isolierglas berechnet. Bei dickeren Scheiben sind Zuschläge auf den Psi-Wert vorgeschrieben:

| Glasscheibe | Aufschlag auf repräsentativen Psi-Wert pro mm größerer Glasdicke |

|---|---|

| Außenscheibe | + 0,001 W/(mK) |

| Mittlere Scheibe bei Dreifach-Aufbau | Dicke nicht relevant |

| Innenscheibe | + 0,002 W/(mK) |

In der neuesten Auflage wurde der Ug-Bereich für die Verwendung der Psi-Werte-Datenblätter des Bundesverband Flachglas e.V. wie folgt spezifiziert:

- 2-fach-Isolierglas: Ug ≥ 1,0 W/(m²K) mit Argon oder Luftfüllung

- 3-fach-Isolierglas: Ug ≥ 0,5 W/(m²K) mit Argon oder Luftfüllung

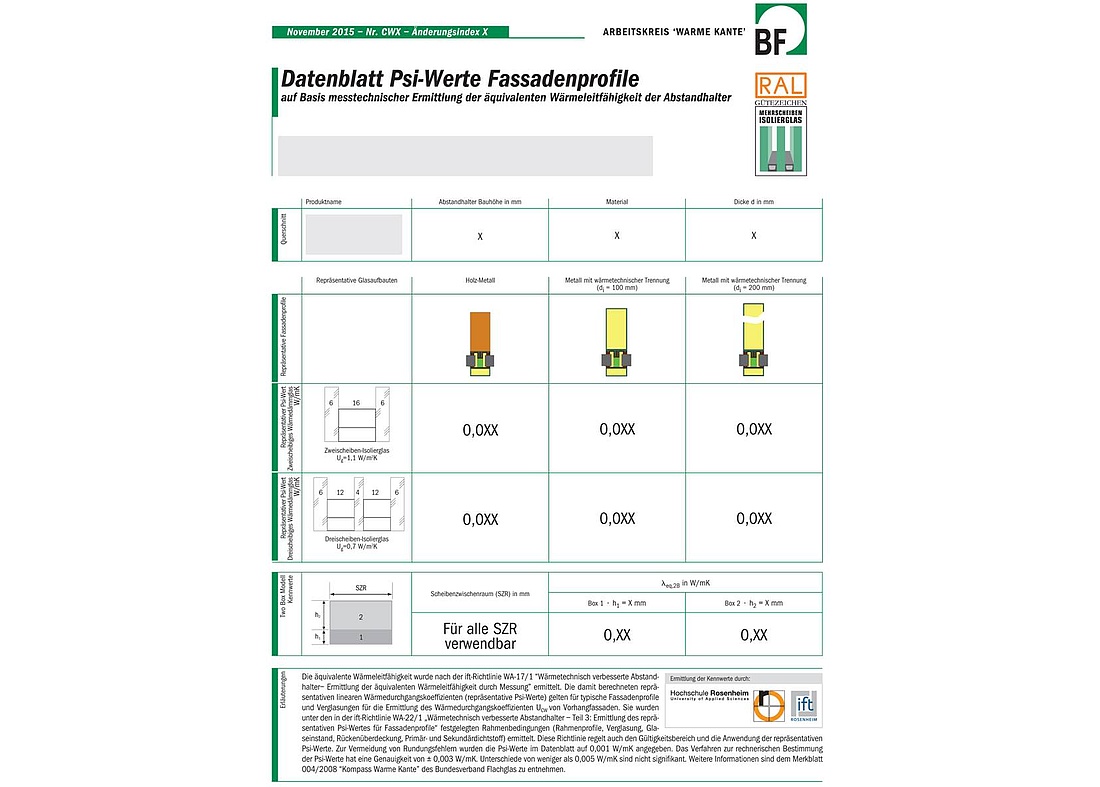

Psi-Werte für Festverglasungen in Pfosten-Riegel-Fassaden

Der Wärmedurchgangskoeffizient UCW von Pfosten-Riegel-Fassaden wird nach EN ISO 12631 ermittelt. Zwei Wege beschreibt die Norm dazu: 1.) das sog. „Vereinfachte Beurteilungsverfahren“, das keinesfalls einfach ist, sondern immer eine individuelle, detaillierte Berechnung mit FEM-Software erfordert, und 2.) das „Verfahren mit Beurteilung der einzelnen Komponenten“.

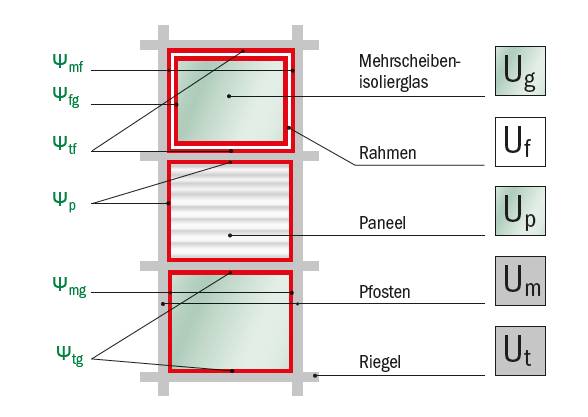

Bei der letztgenannten Vorgehensweise wird der UCW-Wert aus den flächen- und längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten (U- und Psi-Werte) der einzelnen Fassadenbestandteile zusammengesetzt. Weil in Pfosten-Riegel-Fassaden als Füllungen Fenster, Paneele oder Festverglasungen vorkommen können, sind deutlich mehr Eingangsdaten zu bestimmen als beim Fenster.

Während für den UW-Wert eines Fensters die zwei U-Werte von Glas und Rahmen sowie der Psi-Wert für die Wärmebrücke am Glasrand benötigt werden, so braucht es für den UCW-Wert schon bis zu fünf verschiedene U-Werte und sechs Psi-Werte (siehe Abbildung).

| Index | Englische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |

|---|---|---|

| cw | curtain walling | Fassade |

| m | mullion | Pfosten |

| t | transom | Riegel |

| f | frame | Rahmen |

| p | panel | Paneel |

| g | glass | Glas |

Die linearen Wärmedurchgangskoeffizienten ψmg und ψtg für die Wärmebrücke am Übergangsbereich von der Festverglasungsfläche zur Pfosten- bzw. Riegel-Fläche können entweder detailliert berechnet oder aus einer Tabelle im Anhang B der EN ISO 12631 abgelesen werden. Ersteres ist aufwändig, mit letzteren lässt sich das wärmetechnische Verbesserungspotential von warmer Kante nicht optimal ausschöpfen.

Die repräsentativen Psi-Werte für Fassadenprofile dürfen nicht uneingeschränkt für alle Fassadenkonstruktionen verwendet werden. Der zulässige Anwendungsbereich ist durch die ift-Richtlinie WA-22/1 geregelt. Danach müssen Fassadenhersteller bei Verwendung der BF-Datenblätter ‚Psi-Werte Fassadenprofile‘ folgende Vorgaben beachten:

- Die tatsächlich verwendeten Fassadenprofile müssen mit den repräsentativen Profilen der BF-Datenblätter ‚Psi-Werte Fassadeprofile‘ vergleichbar sein.

- Die Wärmedurchgangskoeffizienten Um und Ut der tatsächlichen Fassadenprofile müssen (inkl. des Schraubeneinflusses) bei Zweifach-Isolierglas größer oder gleich 1,3 W/(m2K) und bei Dreifach-Isolierglas größer oder gleich 0,9 W/(m2K) sein.

- Bei außen freiliegendem Glasrand und bei SSG (Structural Sealant Glazing)-Systemen dürfen die repräsentativen Psi-Werte nicht verwendet werden.

- Der tatsächliche Glaseinstand muss mindestens 13 mm betragen.

- Die berechneten repräsentativen Ψ-Werte gelten für Ug ≥ 1,0 W/(m2K) bei 2-fach- bzw. Ug ≥ 0,5 W/(m2K) bei 3-fach-Isolierglas.

- Bei Glasscheiben dicker als 6 mm müssen die repräsentativen Ψ-Werte mit Zuschlägen erhöht werden. Die Glasdicke der mittleren Scheibe bei Dreifach-Aufbauten ist nicht relevant. Sind die Glasdicken geringer als 6 mm, dürfen die Korrekturwerte von den repräsentativen Psi-Werten abgezogen werden.

Berechnung von Lufthohlräumen (Radiosity-Verfahren)

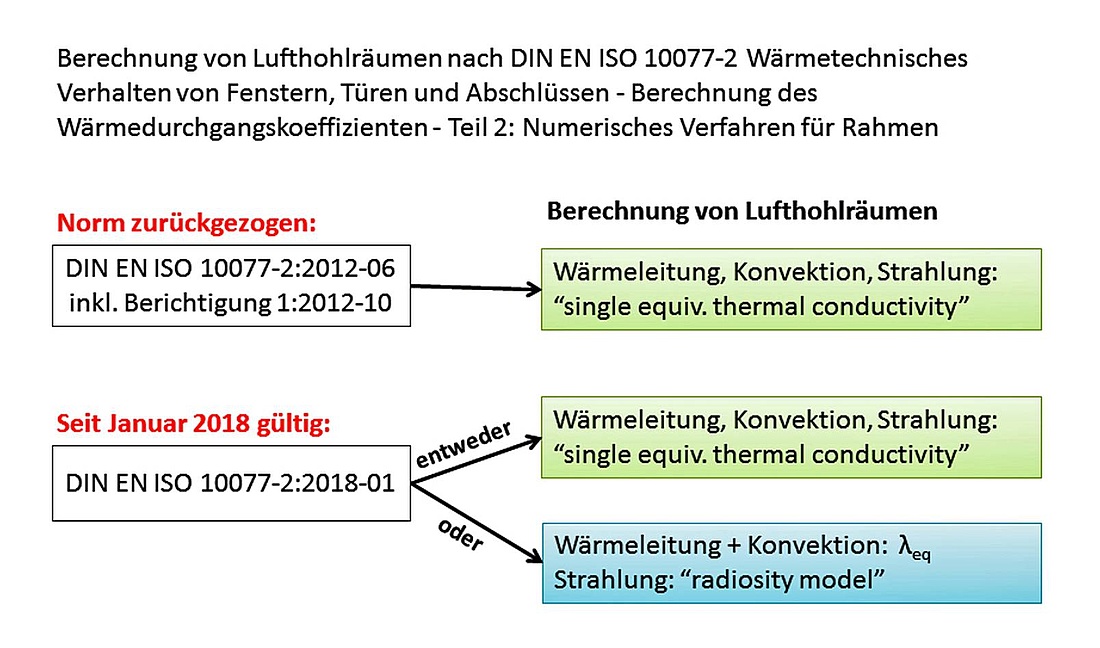

Die DIN EN ISO 10077-2 definiert die Vorgehensweise zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fensterrahmenprofilen Uf und des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten für den Übergangsbereich zwischen Glas und Rahmen Ψg. Auch bei Fassadenprofilen werden die Psi-Werte nach dieser Norm ermittelt. Dabei wird der Querschnitt des Fenster- bzw. Fassadenprofils in geeigneten Software-Programmen zweidimensional modelliert und zur numerischen Berechnung ausreichend fein gerastert.

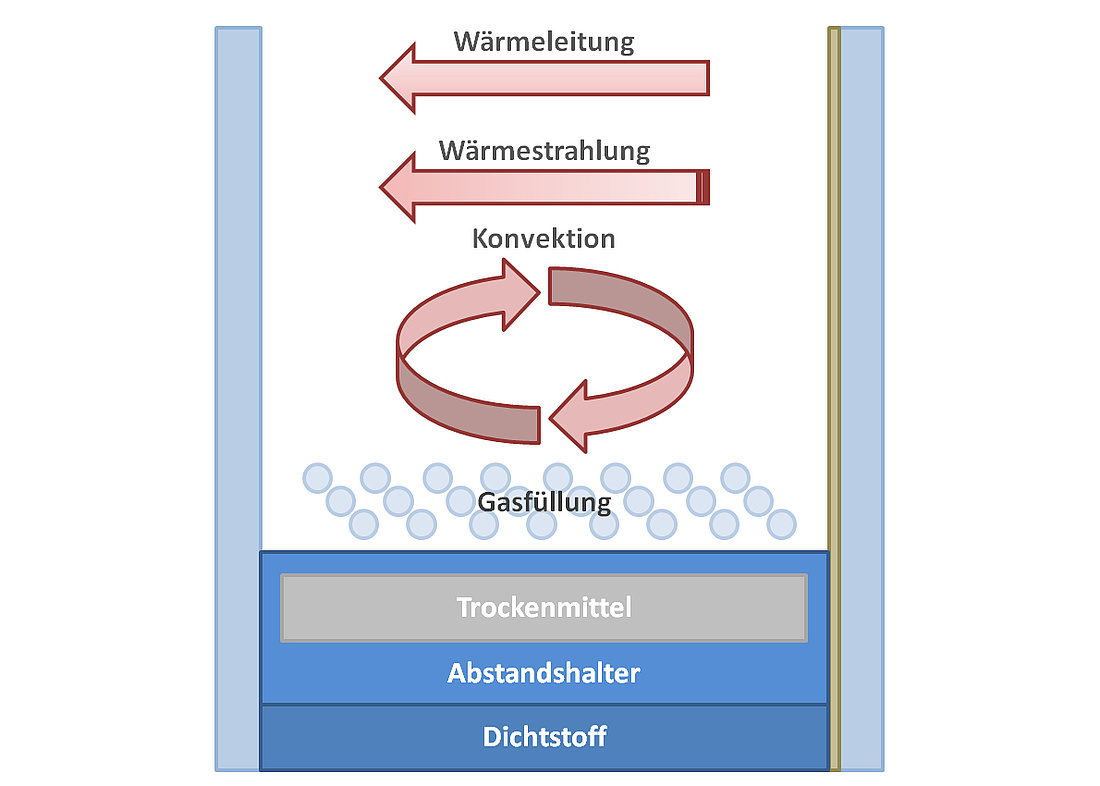

Luftgefüllte Hohlräume werden im Rechenmodell mit vorgegebenen Kennzahlen, sog. äquivalenten Wärmeleitfähigkeiten („single equivalent thermal conductivity“) belegt, welche alle drei Mechanismen der Wärmeübertragung - Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung - berücksichtigen.

In der aktualisierten Fassung der Norm vom Januar 2018 wurde eine Alternative zur bisherigen Behandlung von Lufthohlräumen aufgenommen. Dieses deutlich komplexere Modell erfasst den Einfluss von Wärmeleitung und Konvektion nach wie vor mit einem äquivalenten Wärmeleitfähigkeitswert. Der Wärmetransport durch Strahlung in den Hohlräumen wird jedoch separat nach dem „Radiosity“-Verfahren berechnet.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!