So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 26.02.2021

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Bedeutung und Berechnung des Koeffizienten des Wärmedurchgangs

Was ist der Wärmedurchgangskoeffizient? Worüber informiert der Wärmedurchgang? Wie interpretiert man ihn? Wie wird der Koeffizient berechnet? Wie wird der Wärmedurchgangskoeffizient berechnet? Welche U-Werte haben Baustoffe, Dämmstoffe und Bauteile?

- Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauelements gilt als ein Maß, um die Wärmedurchlässigkeit auf der Basis von Wärmeleitung zu beziffern.

- Der Wärmedurchgangskoeffizient (kurz: U-Wert) wird in erster Linie durch die Wärmeleitfähigkeit und Dicke der verwendeten Materialien bestimmt. Dabei spielen auch die Wärmestrahlung und die Konvektion (Wärmeleitfähigkeit) an den Oberflächen eine entscheidende Rolle.

- Der Wärmedurchgangskoeffizient wird in W/(m2•K) angegeben. Er gibt die Wärmemenge an, die in einer Stunde durch einen Quadratmeter eines Bauteils hindurchgeht, wenn der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenluft 1 K (1 Kelvin, entspricht dem Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenluft von 1 °C) beträgt.

- Je kleiner der U-Wert, desto besser, weil weniger Wärme durch das Bauteil geleitet wird.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Was versteht man unter dem Koeffizienten des Wärmedurchgangs?

Definition

Der Wärmedurchgangskoeffizient definiert sich als Maß für den Wärmedurchgang von einem Fluid, das kann sowohl ein Gas als auch eine Flüssigkeit sein, in ein anderes durch einen festen Körper hindurch, zum Beispiel eine massive Wand, ein Fenster oder eine Dämmung. Bei einer planen Wand zum Beispiel beziffert der Wärmedurchgangskoeffizient den Wärmestrom jeweils einer bestimmten Fläche der Wand und je Kelvin Temperaturunterschied beider Fluide.

Demnach meint der Wärmedurchgangskoeffizient also die Wärmeenergiemenge (angegeben in der Einheit Joule = Wattsekunden), die während der Zeitspanne von einer Sekunde über eine Fläche von einem Quadratmeter zwischen zwei Räumen durch ein Bauteil, beispielsweise eine Wand hindurchgelassen wird, wenn die beiderseits anliegenden Temperaturen nachhaltig (also nicht nur während der Messsekunde) um 1 Kelvin (= der Differenz von 1 °C) voneinander abweichen.

In der Praxis lässt sich anhand des Wärmedurchgangskoeffizienten ganz einfach berechnen, wie groß der Wärmeverlust ist: Beispielsweise verliert eine gedämmte Hauswand mit einer Fläche von 100 m2, einem Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,15 W/(m2K) bei einem Temperaturunterschied von 20 K Wärmeenergie von 0,15 W/(m2K) x 100 m2 x 20 K = 300 Watt.

Einheit

Aus der Definition ergibt sich für den im

- Maschinenbau und in der Verfahrenstechnik meist mit dem Formelzeichen k (k-Wert) und im

- Bauwesen meist mit dem Formelzeichen U (U-Wert)

wiedergegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten die Einheit Watt pro Quadratmeter und Kelvin, also: W/(m2K).

Faktoren

Der Wärmedurchgangskoeffizient hängt einerseits vom sogenannten

- Wärmeübergangskoeffizienten zwischen dem festen Körper und den Fluiden und andererseits von der

- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) sowie

- Geometrie des festen Körpers ab.

Im Bauwesen gilt der Wärmedurchgangskoeffizient als ein spezifischer Kennwert eines Bauelements. Er hängt maßgeblich von der Wärmeleitfähigkeit und der Stärke (Schichtstärke; Dicke) der zum Einsatz kommenden Materialien ab. Ebenso wird er von der Strahlungswärme und Konvektion an den Oberflächen beeinflusst.

Messung

Der Wärmedurchgangskoeffizient wird bei einer konstanten Temperatur auf beiden Seiten des Bauteils (innen und außen), also bei einem sogenannten stationären Temperaturverlauf gemessen. Auf diese Weise verfälscht die Wärmespeicherfähigkeit des Bauteils das Messergebnis nicht.

Drei weitere Messmethoden haben sich in der Praxis zur Bewertung der Gebäudedämmung und teils zur Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten bewährt:

- Messen mit der Wärmebildkamera

- Multiple Temperaturmessungen

- Wärmeflussmethode

Kehrwert

Der Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten wird als Wärmedurchgangswiderstand bezeichnet und in der Einheit m2•K/W angegeben. Es gilt:

- Mit steigendem Wärmedurchgangskoeffizient sinkt die Wärmedämmung des Bauteils.

- Je kleiner der Wärmedurchgangskoeffizient - und damit gilt auch: Je größer der Wärmedurchgangswiderstand ist – desto bessere Wärmedämmeigenschaften hat das Bauteil.

| Bauteil | Dicke | U-Wert in W/(m2K) |

|---|---|---|

| Außenwand Holzrahmenbau | 25,0 cm | 0,20 |

| Außenwand aus hochporösem Hochlochziegel | 50,0 cm | 0,23 |

| Außenwand aus Porenbeton | 36,5 cm | 0,23 |

| Außenwand mit WDVS aus PUR | 30,0 cm | 0,32 |

| Polystyrol | 10,0 cm | 0,35 |

| Außenwand aus Massivholz | 20,5 cm | 0,50 |

| Innenwand aus Porenbeton | 28,0 cm | 0,60 |

| Lichtbauelement aus Polycarbonat | 5,0 cm | 0,83 |

| Fenster mit Wärmeschutzverglasung | 2,4 cm | 1,30 |

| Außenwand aus Mauerziegeln | 24,0 cm | 1,50 |

| Innenwand aus Mauerziegeln | 11,5 cm | 3,00 |

| Fenster mit Isolierverglasung | 2,4 cm | 3,00 |

| Außenwand aus Beton ohne Wärmedämmung | 25,0 cm | 3,30 |

| Acrylglas (Plexiglas) | 0,5 cm | 5,30 |

| Einfachfenster | 0,4 cm | 5,90 |

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Berechnung von Grenzwerten mit homogenen und inhomogenen Schichten

Während der Wärmedurchgangskoeffizient eines homogenen aus einem einzigen Material bestehenden z. B. Dämmstoffes i.d.R. gemessen wird, ist es in der Bau-Praxis viel entscheidender, berechnen zu können, wie hoch bzw. niedrig der Wärmedurchgangskoeffizient eines aus verschiedenen Materialien zusammengesetzten Bauteiles ist.

Je nachdem ob es sich um ein Bauteil aus einem homogenen Material oder um ein Bauteil aus zusammengesetzten, homogenen Materialien handelt, variiert die Komplexität der Berechnungsmöglichkeiten des Wärmedurchgangskoeffizienten.

Vereinfachend kann man den Wärmedurchgangskoeffizienten bei Bauteilen aus homogenem Material berechnen, indem man die Wärmeleitfähigkeit (λ) durch die Dicke des Bauelements teilt.

Bei Kombinationen homogenen Materials kann der Wärmedurchgangskoeffizient vereinfachend ermittelt werden, indem die jeweiligen Kehrwerte der einzelnen Werte des Wärmedurchgangskoeffizienten (Wärmedurchlasswiderstände) addiert werden und anschließend wiederum der Kehrwert genommen wird.

Berechnung nach EN ISO 6946

Der Wärmedurchgangskoeffizient von Bauteilen mit inhomogenen Schichten wird hingegen gemäß der europäischen Normung EN ISO 6946 "Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren" bestimmt.

Der Wärmedurchgangskoeffizient wird nach EN ISO 6946 aus dem Mittelwert des Wärmedurchgangswiderstandes gebildet:

U = 1 / RT

Der Mittelwert von RT wird aus dem oberen R´T und dem unteren R´´T Grenzwert des Wärmedurchgangskoeffizienten gebildet:

RT = (R´T + R´´T) / 2

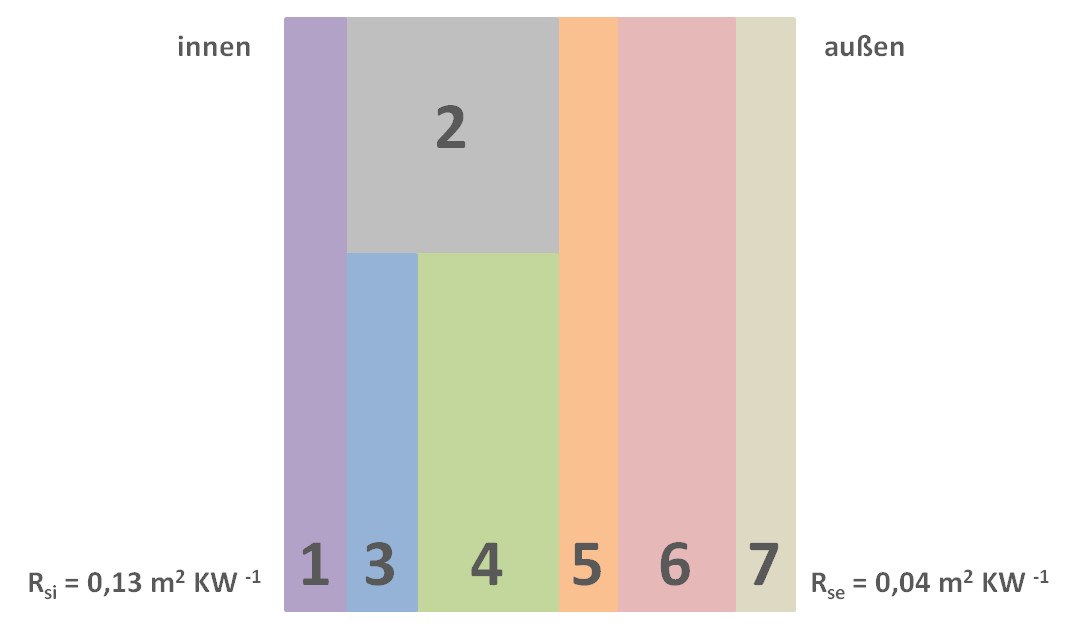

| Nr. | Material |

|---|---|

| 1 | Spanplatte |

| 2 | Holzriegel |

| 3 | Ruhende Luftschicht |

| 4 | Dämmung |

| 5 | Spanplatte |

| 6 | Ruhende Luftschicht |

| 7 | Vormauerwerk |

Annahmen zum Bauteilaufbau

Der Wärmedurchlasswiderstand eines jeden festen Bestandteiles des Bauteils wird berechnet nach

R = d / λ

wobei d die Dicke des Bestandteiles und λ dessen Wärmeleitfähigkeit darstellt.

Besitzt das Bauteil ruhende oder schwach belüftete Luftschichten, so werden für den Wärmedurchlasswiderstand einer ruhenden Luftschicht folgende Kennwerte verwendet, da hierbei auch Konvektion und Strahlung berücksichtigt werden müssen.

| Luftschicht in mm (d) | aufwärtiger Wärmestrom | horizontaler Wärmestrom | abwärtiger Wärmestrom |

|---|---|---|---|

| 0 mm | 0,00 m2K/W | 0,00 m2K/W | 0,00 m2K/W |

| 5 mm | 0,11 m2K/W | 0,11 m2K/W | 0,11 m2K/W |

| 7 mm | 0,13 m2K/W | 0,13 m2K/W | 0,13 m2K/W |

| 10 mm | 0,15 m2K/W | 0,15 m2K/W | 0,15 m2K/W |

| 15 mm | 0,16 m2K/W | 0,17 m2K/W | 0,17 m2K/W |

| 25 mm | 0,16 m2K/W | 0,18 m2K/W | 0,19 m2K/W |

| 50 mm | 0,16 m2K/W | 0,18 m2K/W | 0,21 m2K/W |

| 100 mm | 0,16 m2K/W | 0,18 m2K/W | 0,22 m2K/W |

| 300 mm | 0,16 m2K/W | 0,18 m2K/W | 0,23 m2K/W |

*R-Werte gelten für Luftschichten, die von zwei parallelen, zur Richtung des Wärmestromes senkrechten Flächen mit einem Emissionsgrad größer 0,8 begrenzt werden. Für die Dicke der Luftschichten in Wärmestromrichtung muss gelten d < 0,1•d (begrenzende Bauteilschichten) und d < 0,3 m.

Unterteilung des Bauteiles

Darauffolgend wird das Bauteil in homogene Abschnitte aus jeweils einheitlichen Materialien unterteilt. Hierzu wird das Bauteil in Schichten zerlegt, die zur Richtung des Wärmestromes parallel (p) oder senkrecht (s) verlaufen.

Die zwei parallelen Schichten des Wandaufbau-Beispiels haben dann folgende Anteile an der Gesamtfläche des Bauteils Ages senkrecht zum Wärmestrom:

fp1 = Ap1 / Ages

fp2 = Ap2 / Ages

Die Gesamtfläche des Bauteils entspricht dann der Summe der parallel bzw. senkrecht zur Richtung des Wärmestromes verlaufenden Bauteilschichten (hier für 2 parallele Abschnitte):

Ages = Ap1 + Ap2

Die Anteile der z. B. parallelen Schichten an der Gesamtfläche des Bauteils entsprechen:

fp1 = Ap1 / Ages und f2 = A2 / Ages

Berechnung des oberen Grenzwertes

Wird angenommen, dass es innerhalb einer Bauteilebene parallel zur Bauteiloberfläche Temperaturunterschiede geben kann, dass aber die Wärmeströme, die infolge dessen in den Bauteilebenen fließen würden, vernachlässigt werden, kann der obere Grenzwert R´Twie folgt ermittelt werden:

1 / R´T = (fp1 / RT,p1) + (fp2 / RT,p2)

RT,p1 = Rsi + R1 + R2 + R5 + R6 + R7 + Rse

RT,p2 = Rsi + R1 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + Rse

Berechnung des unteren Grenzwertes

Wird angenommen, dass alle Ebenen parallel zur Oberfläche des Bauteiles isotherm sind, dann fließen keine Wärmeströme in den Bauteilebenen. Der Wärmewiderstand parallel zur Bauteiloberfläche hat aber einen endlichen Wert. Dann gleichen die Wärmeübergangswiderstände und Wärmedurchlasswiderstände der senkrechten Schichten einer Reihenschaltung:

R´´T = Rsi + Rs1 + Rs2 + Rs3 + Rs4 + Rs5 + Rs6 + Rse

Die Wärmedurchlasswiderstände der homogenen senkrechten Schichten ergeben sich wie folgt:

Rsi = R1

Rs4 = Rs5

Rs5 = R6

Rs6 = R7

Für die zusammengesetzten senkrechten Schichten des Bauteils wird eine Parallelschaltung der Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Bestandteile angenommen und wie folgt berechnet:

1 / Rs2 = (fp1 / R2a) + (fp2 / R3)

1 / Rs3 = (fp1 / R2b) + (fp2 / R4)

R2a und R2bsind die Wärmedurchlasswiderstände der Anteile des Holzriegels an den Schichten s2 und s3. Sie werden wie folgt berechnet:

R2a = d3 / λ2

R2b = d4 / λ2

Darauffolgend erfolgt die Mittelwertbildung RT und die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!