So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 03.11.2021

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Bauphysik von Dämmstoffen: Einfluss der Rohdichte auf die Dämmwirkung

Was ist die Rohdichte? Über welche Eigenschaften eines Dämmstoffs informiert die Rohdichte? Wie berechnet man die Rohdichte eines Materials? Was bedeuten unterschiedliche Rohdichte-Werte für mein Dämmprojekt?

Materialien zum Dämmen bringen eine bestimmte stoffliche Beschaffenheit in das Dämmprojekt mit. Aus dieser resultieren materialspezifische Eigenschaften, die den Wärmeschutz der Dämmstoffe beeinflussen. So hat jedes Material seine eigenen Fähigkeiten Wärme zu leiten, zu speichern und wieder abzugeben. Diese Fähigkeiten werden maßgeblich von der sogenannten Rohdichte der Dämmstoffe beeinflusst. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, was die Rohdichte über einen Wärmedämmstoff aussagt und was das in Bezug auf dessen Einsatz in einem Dämmprojekt bedeutet. Sie erfahren außerdem, wie es kommt, dass die Rohdichte von Material zu Material unterschiedlich ausfällt und wie man die Rohdichte berechnet.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Definition und Berechnung der Rohdichte

Die Rohdichte wird auch scheinbare Dichte, geometrische Dichte oder Raumgewicht genannt und typischerweise in der Einheit kg/m3 angegeben. Sie ist die Dichte eines porösen Festkörpers und basiert auf dessen Volumen einschließlich der ihm inhärenten Hohlräume (Porenräume).

Die Porosität ist für die Dichte eine maßgebliche Größe, gleichwohl sie selbst eine Messgröße ohne Dimensionen ist. Sie gibt das Verhältnis von Hohlraumvolumen zu Gesamtvolumen eines Stoffes oder Stoffmixes wieder. Dank der Porosität lassen sich tatsächliche Hohlräume klassifizieren. Die Porosität beeinflusst die Dichte eines Werkstoffs ebenso wie den Widerstand, den er als Schüttung bei der Durchströmung aufbringt.

Die Rohdichte wird mit dem kleingeschriebenen griechischen Buchstaben Rho „ρ“ symbolisiert, dem man die Buchstabenfolge „roh“ oder nur den Buchstaben „r“ unterstellt: ρroh.

Mathematisch lässt sich die Rohdichte mit dieser Formel berechnen:

ρroh= m/Vfest + Vpor

wobei Vfest = Volumen des Festkörpers (ohne Porenhohlräume) und Vpor

Reindichte – Gegenstück der Rohdichte

Neben der Rohdichte ρroh sollte man noch deren Gegenstück kennen: die sogenannte Reindichte (Symbol: ρrein). Bei einem unporösen Körper ist die Reindichte gleich dessen Rohdichte.

Mathematisch ausgedrückt:

ρrein = ρroh, da Vpor = 0 (unporöser Körper), wobei Vpor

Relative Dichte

Bildet man den Quotienten aus der Rohdichte (beziehungsweise der Schüttdichte eines Haufwerks) und der Reindichte, ergibt sich die relative Dichte des Festkörpers. Die Differenz zwischen diesem Quotienten und 1 (entspricht 100 Prozent) ist die Gesamtporosität, also die Summe, die sich aus offener und geschlossener Porosität ergibt.

Während die offene Porosität die Hohlräume meint, die im Festkörper untereinander und mit der Umgebung in Verbindung stehen, sind mit geschlossener Porosität alle nicht miteinander verbundenen Hohlräume im Festkörper gemeint. Man spricht auch von

- Nutzporosität für offene Porosität und

- Dead-End-Porosität für geschlossene.

| Dämmstoff | Rohdichte in kg/m3 |

|---|---|

| Schaumglas | 100 bis 200 |

| Glaswolle | 15 bis 150 |

| Aerogel | 75 bis 80 |

| Polyurethan | 30 bis 100 |

| Zellulose | 30 bis 60 |

| Vakuumisolationspaneele | 170 bis 210 |

| Schafwolle | 25 bis 30 |

| Kieselsäure | 120 bis 350 |

| extrudiertes Polystyrol (XPS) | 25 bis 50 |

| expandiertes Polystyrol (EPS) | 15 bis 30 |

| Phenolharz | 35 bis 45 |

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Einfluss der Rohdichte auf die bauphysikalischen Eigenschaften

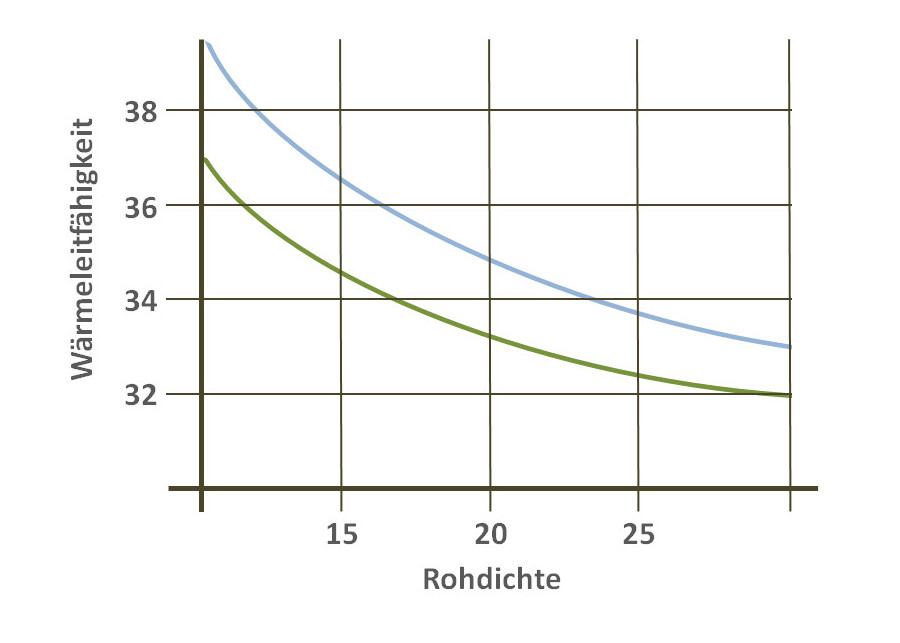

Wie gut oder schlecht ein Dämmstoff Wärme oder Kälte weiterleitet, die Rede ist hier von seiner materialspezifischen Wärmeleitfähigkeit, ist abhängig von seiner stofflichen Dichte beziehungsweise Rohdichte.

- Dabei gilt in der Regel, dass ein Dämmstoff umso besser dämmt, je geringer seine Rohdichte ist.

- Zudem benötigt ein Dämmstoff mit hoher Rohdichte bei gleicher Wärmeleitfähigkeit ein geringeres Volumen, sodass eine dünnere Dämmschicht ausreicht bzw. weniger Dämmstoff benötigt wird.

Überdies hat die Rohdichte aber auch Einfluss auf eine Vielzahl weiterer bauphysikalischer Eigenschaften. Zu den wichtigsten zählen:

- Eine steigende Rohdichte wirkt sich bei Baustoffen positiv auf deren Schallschutz aus, während sie negativen Einfluss auf deren Wärmedämmung hat.

- Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen können, weisen eine geringere Wärmedämmfähigkeit auf. Die Dampfdiffusionswiderstandszahl μ richtet sich dabei nach der Rohdichte und ist umso höher, je höher die Rohdichte ist.

- Die in der Regel bei einer 10 %igen Stauchung angegebene Druckfestigkeit eines Dämmstoffes gibt einen Hinweis über seine Einsatzmöglichkeiten. Diese Werte sind weitgehend von der Rohdichte und Dicke des Materials abhängig.

Da bei dem Einsatz von Dämmstoffen in der Regel nicht nur eine bauphysikalische Eigenschaft von Bedeutung ist, ist auch die Betrachtung der Rohdichte oder die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes immer im Zusammenhang mit den weiteren Dämmwerten eines Dämmstoffes entscheidend.

Bedeutung der Rohdichte bei der Auswahl von Dämmstoffen

Ein moderner Dämmstoff soll heute winterlichen Wärmeschutz und sommerlichen Hitzeschutz garantieren. Anders ausgedrückt: Im Winter soll die Heizwärme im Haus bleiben, im Sommer soll die Hitze außen vor bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass man bei der Wahl eines geeigneten Dämmmaterials nicht nur auf dessen niedrige Wärmeleitfähigkeit achtet, sondern auch auf die herstellerseits in der Regel angegebene Rohdichte. Vernachlässigt man Letztere, kann es passieren, dass der eingesetzte Dämmstoff wegen seiner hohen Rohdichte dafür sorgt, dass sich die Räume im Haus im Sommer überdurchschnittlich schnell aufheizen. Merke: Ein gut geplanter sommerlicher Hitzeschutz umfasst einen winterlichen Kälteschutz. Umgekehrt gilt dies nicht!

Rohdichte und U-Wert

Das lässt sich wie folgt veranschaulichen: Jeder Dämmstoff hat seinen materialspezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten, den sogenannten U-Wert. Der lässt sich auch als Wärmestrom erklären, der bezogen auf einen Quadratmeter Dämmstoff bei einer Temperaturdifferenz von einem Grad (Kelvin) von der wärmeren zur kälteren Seite strömt. Ein kleiner U-Wert heißt demnach, dass der zugrunde liegende Wärmestrom gering ist.

Als Bauherr ist man heute verpflichtet, mit allen Bauteilen, die zur wärmeübertragenden Hülle des Gebäudes zählen, einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwärmeschutz und die Vorschriften der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) einzuhalten. Man muss sowohl bei einem Neubauprojekt als auch im Sanierungsfall eines Altbaus wissen, welchen Dämmstoff in welcher Dicke man einsetzt, damit das gesamte Bauteil, das mit der Dämmstoffschicht energetisch aufgewertet wird, beispielsweise eine Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem (kurz: WDVS), den vorgeschriebenen U-Werten für Fassaden entspricht.

Der U-Wert des Dämmstoffs hängt auch von der Schichtdicke ab, in der er zum Einsatz kommt. Es gilt also: Weil ein Dämmstoff mit einem kleinen U-Wert eine bessere Dämmwirkung als einer mit einem hohen hat, reicht bei einem Dämmstoff mit niedrigem U-Wert auch eine geringere Dämmstärke.

Beispiel: Eine Wand mit einer zwölf Zentimeter dicken Dämmung aus Polystyrol (Styropor, EPS) hat einen U-Wert von 0,26 Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m2K). Auf denselben U-Wert käme man mit dieser Wand auch mit einer nur vier Zentimeter starken Vakuum-Dämmplatte, deren Wärmeleitfähigkeit um ein Vielfaches geringer ist als die von EPS: 0,008 (W/(m2K).

Das Beispiel hat gezeigt: Winterlicher Kälteschutz lässt sich mit unterschiedlichen Materialien und Dämmsystemen realisieren. Wer nur darauf aus ist, kann sich für eine dickere Dämmschicht entscheiden, die wesentlich günstiger in der Anschaffung ist als die bis zu zehn Mal teureren Vakuumdämmplatten.

Rohdichte und Temperaturleitfähigkeit

Wer auch im Sommer vor Hitze geschützt sein will, muss auf mehr achten, als auf den U-Wert des Dämmmaterials. Nicht vergessen: Der vom Hersteller angegebene Wert ist unter Laborbedingungen ermittelt worden! Wer sein Mauerwerk und Dach so ausrüsten will, dass die Bauteile die tagsüber gespeicherte Wärme nicht ungebremst an die Innenräume abgeben, der muss bei der Wahl der Dämmung auch auf die Temperaturleitfähigkeit achten.

Die wiederum ergibt sich nicht nur aus der niedrigen Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, sondern auch aus einer hohen Wärmespeicherfähigkeit und einer ebenfalls hohen Rohdichte. Dabei gilt: Je mehr Wärme ein Bauteil speichert, desto langsamer heizt es sich auf und kühlt es ab. Und so kommt es, dass unterschiedliche Wärmedämmstoffe zwar den gleichen winterlichen Wärmeschutz liefern können, sich jedoch in Sachen sommerlicher Hitzeschutz sehr unterschiedlich verhalten.

Und nicht nur das: Nur die Dämmstoffe mit hoher Rohdichte, sprich: hoher Masse, und hoher Wärmespeicherfähigkeit gewähren sommers den besten Schutz vor überhitzten Innenräumen.

| Dämmstoff | Rohdichte | Spezifische Wärmekapazität | Temperatur-leitfähigkeit | Wärmespeicher-vermögen |

|---|---|---|---|---|

| Holzfaser-Dämmplatte | →→→ | →→→ | ↓↓↓ | ↑↑↑ |

| Mineraldämmplatte | →→→ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↑↑↑ |

| Zellulose-Dämmung | →→→ | →→→ | →→→ | →→→ |

| PUR-Hartschaumplatten | ↓↓↓ | ↓↓↓ | →→→ | ↓↓↓ |

| EPS-Polystyrolplatten | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↑↑↑ | ↓↓↓ |

| Mineralwolle-Klemmfilz | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↑↑↑ | ↓↓↓ |

↓↓↓ = gering; →→→ = normal; ↑↑↑ = hoch

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!