So finden Sie die beste Dämmung

Letzte Aktualisierung: 06.10.2022

PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!

Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!

Ratgeber zur Wärmeleitzahl und Wärmeleitfähigkeit im Bauwesen

Was ist die Wärmeleitzahl? Wie wird sie berechnet? Was sagt diese Zahl über die spezifische Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs aus? Wo finde ich die Leitzahlen einzelner Baustoffe?

Wir erklären hier, was die Wärmeleitzahl über die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs aussagt, wie man sie berechnet und wie man sie bewertet. Sie erfahren zudem, wo Sie sich über die Wärmeleitzahl bestimmter Baustoffe informieren können.

Heizkosten runter - Wohngefühl rauf!

Mit einer Hausdämmung können Sie Ihre Heizkosten - vielfach schon mit einfachsten Maßnahmen - um mehr als 30% reduzieren!Jetzt Anbieter finden & Preise vergleichen!

Wärmeleitfähigkeit und Wärmeleitzahl

Definition der Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit (kurz WLF; auch Wärmeleitung, Wärmediffusion oder Konduktion genannt) eines Materials beschreibt dessen Vermögen, Wärmeenergie zu leiten. Sie ist demzufolge abhängig von der spezifischen Beschaffenheit des Materials.

Damit ist die spezifische Wärmeleitfähigkeit ein quantitatives Maß, das angibt, wie viel Energie in Form von Wärme durch das Material geleitetwird. Sie gilt deshalb als Materialkonstante des Wärmestroms.

Wärmeleitzahl - Berechnungsformel und Maßeinheit

Man gibt die spezifische Wärmeleitfähigkeit als sogenannte Wärmeleitzahl, kurz: WLZ, in der Einheit Watt (W) pro Meter (m) und Kelvin (K) an: W/(mK). Die Wärmeleitfähigkeit bzw. Wärmeleitzahl wird mit dem griechischen Buchstaben Lambda λ symbolisiert. Wichtig: Die Wärmeleitfähigkeit ist der Kehrwert des spezifischen Wärmewiderstands.

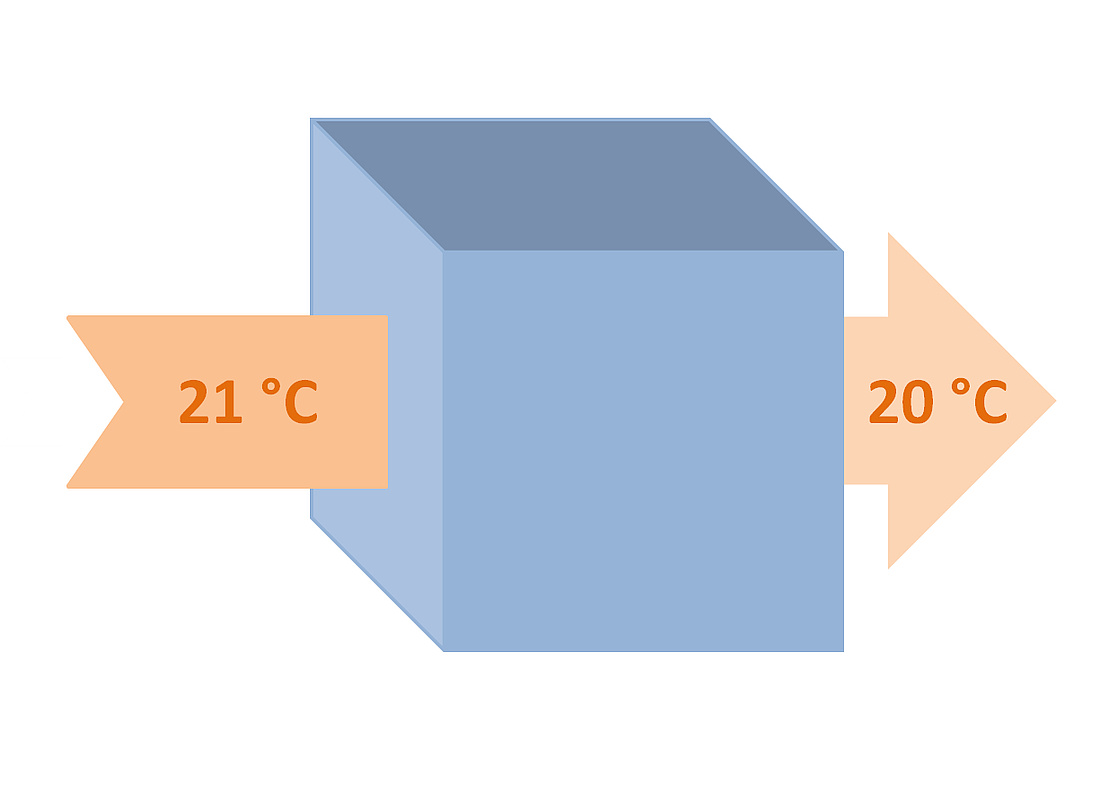

Das Ganze erklärt sich an einem Beispiel leichter: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Quader aus einem bestimmten festen Material. Eine Seitenfläche des Quaders wird auf einer bestimmten Temperatur gehalten. Die dieser Seite gegenüberliegende Seite des Quaders hat eine Temperatur, die genau um ein Kelvin höher, also wärmer ist. Sämtliche anderen Seitenflächen des Feststoffkörpers sind der Annahme zufolge wärmegedämmt (thermisch isoliert). Über diese kann der Körper weder Wärme verlieren noch aufnehmen. In dem Moment, wo sich ein Gleichgewicht ergibt, auch stationärer Zustand genannt, durchströmt Wärme den Quader in Form eines sogenannten Wärmestroms bzw. Wärmeflusses.

Die Leistung P des Wärmeflusses kann mit der Formel

P = λ mal A/d mal δT

berechnet werden. Dabei gilt:

- d = Dicke des Quaders, also der Abstand zwischen den beiden Seiten, die im Beispiel nicht thermisch isoliert wurden

- δT = der griechische Buchstabe Delta δ plus T entspricht der Temperaturdifferenz zwischen den Seitenflächen, die nicht isoliert wurden

- A = die Fläche der nicht isolierten Seiten

Dem in der Formel dargestellten Zusammenhang zufolge wird der Wärmefluss desto stärker, je größer die Wärmeleitzahl λ, die Fläche A und der Temperaturunterschied δT sind – und je dünner der Quader ist.

An der Formel ist zudem schnell zu erkennen, dass der Zahlenwert, der hinter λ steckt, der fließenden Wärme in Watt entspricht, wenn man einen Würfel aus dem festen Material fertigt, dessen Kantenlänge jeweils einen Meter misst und dessen eines Paar einander gegenüber liegender Seitenflächen eine Temperaturdifferenz von genau einem Kelvin aufweist. Eine höhere Wärmeleitfähigkeit bedeutet eine größere Wärmeübertragung pro Zeiteinheit.

Wärmepumpe im Komplettpaket zum Festpreis

Beratung, Planung & Installation durch regionalen Meisterbetrieb + bis zu 70% Zuschuss!Jetzt kostenlos SHK-Experten vergleichen!

Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) und Wärmeleitstufen

Im Bauwesen teilt man die Baustoffe gemäß ihrer spezifischen Wärmeleitfähigkeit bzw. Wärmeleitzahl in sogenannte Wärmeleit(fähigkeits)gruppen, kurz: WLG. Diese wird bei vielen Baustoffen herstellerseits ausgewiesen. So sagt die Angabe „WLG 040“ auf der Verpackung eines Dämmmaterials zum Beispiel aus, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(mK) = 40 mW/(mK) hat.

Expertenwissen: Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe ist ein auslaufender Terminus technicus. Sie entspricht einem auf Fünf gerundeten (also gruppierten) Wert der ersten drei Ziffern nach dem Komma. Die rundende Gruppenzuordnung wird inzwischen von einer Wertermittlung mit jeweils genauen (3 Stellen hinter dem Komma, nicht gerundeten) Werten abgelöst: der Wärmeleitfähigkeitsstufe (kurz: WLS, auch Wärmeleitstufe genannt).

Normierung der Wärmeleitzahl

Die Wärmeleitzahl zählt gemeinsam mit der Dicke (Stärke) eines Materials zu den wichtigsten Kenngrößen, um die Wärmemenge zu ermitteln, die durch eine Schicht dieses Materials transportiert wird. Dazu muss man wissen, dass die tatsächliche Wärmeleitzahl zeitweise erheblich von dem (theoretisch) für einen Baustoff angegebenen Bemessungswert abweichen kann, denn sie wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter Produktionsbedingungen und Bedingungen vor Ort auf der Baustelle, wo der Baustoff zum Einsatz kommt.

Die Wärmeleitfähigkeit λist den bisherigen Ausführungen zufolge eine Stoffkonstante bei einem definierten Umgebungsklima (Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Sie wird daher teilweise mit einem entsprechenden Index versehen, zum Beispiel λ20/50.

Man ermittelt Bemessungswerte für die Wärmeleitzahlen einzelner Materialien im trockenen Zustand bei zehn Grad Celsius Mitteltemperatur. Demnach wird die Wärmeleitzahl auch als λ10,tr angegeben.

Normen für die Wärmeleitfähigkeit

Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Wärmeleitzahl regeln, darunter:

- die DIN EN 12524 „Baustoffe und Produkte – Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften – Tabellierte Bemessungswerte“

- die DIN V 4108-4 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte“

- die ÖNORM B 8110-7 „Wärmeschutz im Hochbau – Teil 7: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte“

Die WLZ-Werte für Dämmstoffe regeln unter anderem die Normen DIN EN 13162 bis DIN EN 13171.

Rechen-, Nenn- und Grenzwert

Das Bauwesen nutzt seit der Einführung der Europäischen Bauprodukteverordnung im Jahr 2013 drei verschiedene Größen parallel, um die Wärmeleitzahlen von Wärmedämmstoffen zu berechnen und zu kennzeichnen:

- λ als Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4

- λD als Nennwert der Wärmeleitfähigkeit gemäß CE-Kennzeichnung

Expertenwissen: Der Nennwert der Wärmeleitzahl λD gibt die WLZ von Baustoffen, insbesondere Wärmedämmstoffen, nach der europäischen Bauprodukteverordnung gemäß EU-Normen an. Der Nennwert wird in Verbindung mit dem CE-Zeichen berechnet. Er muss beim Inverkehrbringen desselben auf dem Produkt ausgewiesen sein. Wichtig: Der Nennwert der Wärmeleitzahl ist nur ein statistischer Wert 90/90 auf der Basis der jeweiligen europäischen Produktnorm. Nach deutschem Baurecht darf er nicht unmittelbar in die bauphysikalische Berechnung übernommen werden. Stattdessen ist ein sogenannter Sicherheitsabschlag von 20 Prozent erforderlich. Gemäß der Norm DIN 4108-4 werden auf diese Weise gekennzeichnete Produkte der Kategorie I zugewiesen. Den Rechenwert λ der Wärmeleitzahl als Bemessungswert berechnet man normgemäß mit der Formel λ = 1,2 mal λD.

- λgrenz als Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit entsprechend der „Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung“ (kurz: ABZ) eines Bauproduktes

Die drei Größen unterscheiden sich in ihrer Art der Ermittlung und Verwendung. Lediglich der Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 lässt sich direkt zum Nachweisen bauphysikalischer Eigenschaften von Bauteilen verwenden, während die beiden anderen Wärmeleitzahlen einen Sicherheitszuschlag benötigen.

| Kategorie | Einheit | Benennung | Sicherheitszuschlag |

|---|---|---|---|

| Kategorie I | λD | Nennwert | 0,23 |

| Kategorie II | λgrenz | Grenzwert | 0,07 |

Wärmeleitzahlen von Bau- und Dämmstoffen

In Zeiten wie den heutigen, wo es bei Planung und Umsetzung von Bauprojekten jedweder Art auf höchste Energieeffizienz ankommt, im Bauwesen insbesondere auf Heizenergieeffizienz, ist die Kenntnis der Wärmeleitzahlen von Baustoffen unbedingt von Nöten.

Entsprechende Tabellen mit den Wärmeleitzahlen einzelner Baustoffe findet man beispielsweise in einschlägigen Fachveröffentlichungen wie die „Schneider-Bautabellen“ (Tafelwerke für Bauingenieure und Architekten, die im Bundesanzeiger erscheinen) sowie einschlägigen technischen Regeln und Normen (siehe oben).

| Dämmstoff | Wärmeleitzahl λ in W/(m · K) |

|---|---|

| Vakuumdämmplatte | 0,004…0,006 |

| Aerogel | 0,004…0,021 |

| Polyurethan (PUR) | 0,021…0,035 |

| Expandiertes Polystyrol mit Grafit (Graues EPS) | 0,030…0,035 |

| Extrudiertes Polystyrol (XPS) | 0,032…0,040 |

| Mineralwolle | 0,032…0,050 |

| Polyethylen-Schaumstoffe | 0,034…0,040 |

| Wolle | 0,035 |

| Schafwolle | 0,035…0,045 |

| Kork | 0,035…0,046 |

| Expandiertes Polystyrol (EPS) | 0,035…0,050 |

| Zellulose | 0,037…0,045 |

| Holzfaserdämmplatte | 0,037…0,060 |

| Jute | 0,038 |

| Strohballen | 0,038…0,067 |

| Hanfdämmmatten | 0,04 |

| Flachs | 0,04 |

| Schaumglas | 0,04 |

| Hanf | 0,040…0,045 |

| Kork | 0,040…0,045 |

| Seegras | 0,040…0,049 |

| Holzfaser | 0,040…0,060 |

| Perlit (Gestein) | 0,040…0,070 |

| Schilfrohrplatte | 0,045…0,055 |

| Stroh | 0,052…0,072 |

| Glasschaum-Granulat | 0,08 |

| Holzwolle-Leichtbauplatte | 0,09 |

| Blähton | 0,100…0,160 |

| Bauplatten | Lambda | Dichte |

|---|---|---|

| Gipskarton | 0,21 W/mK | 900 kg/m3 |

| Holzfaser weich | 0,06 W/mK | 200 kg/m3 |

| halbhart | 0,1 W/mK | 650 kg/m3 |

| hart | 0,15 W/mK | 1000 kg/m3 |

| Spanplatte Standard | 0,16 W/mK | 700 kg/m3 |

| zementgeb. | 0,26 W/mK | 1250 kg/m3 |

| Sperrholzplatte | 0,44 W/mK | 600 kg/m3 |

| Faserzementplatte | 0,6 W/mK | 2000 kg/m3 |

| Holzwolleleichtbauplatte | 0,093 W/mK | 400 kg/m3 |

| Lehmbauplatte | 0,14 W/mK | 500 kg/m3 |

| Schilfmatte unverputzt | 0,055 W/mK | 190 kg/m3 |

| Strohmatte unverputzt | 0,09 W/mK | 340 kg/m3 |

| Vollwärmedämmplatten EPS zementgeb. | 0,07 W/mK | 140 kg/m3 |

| Bodenbeläge | Lambda | Dichte |

|---|---|---|

| Zementestrich | 1,4 W/mK | 2000 kg/m3 |

| Anhydrit (Fließ-) estrich | 1,1 W/mK | 2000 kg/m3 |

| Gußasphalt | 0,8 W/mK | 2200 kg/m3 |

| keramische Beläge | 1,2 W/mK | 2000 kg/m3 |

| Hartholzklebeparkett | 0,22 W/mK | 850 kg/m3 |

| Korkplatten | 0,06 W/mK | 300 kg/m3 |

| Putz und Mörtel | Lambda | Dichte |

|---|---|---|

| Zementputz | 1,4 W/mK | 2200 kg/m3 |

| Kalk-Zementputz | 1 W/mK | 1800 kg/m3 |

| Kunststoffdünnputz | 0,9 W/mK | 1200 kg/m3 |

| Kalkputz | 0,8 W/mK | 1600 kg/m3 |

| Gipsputz, Kalkgipsputz | 0,7 W/mK | 1500 kg/m3 |

| Dämmputz Perlite, Polystyr. < 250 kg/m3 | 0,09 W/mK | bis 250 kg/m3 |

| Dämmputz Perlite, Polystyr. bis 450 kg/m3 | 0,13 W/mK | bis 450 kg/m3 |

| Zementmörtel | 1,4 W/mK | 2200 kg/m3 |

| Kalk-Zementmörtel | 1 W/mK | 1800 kg/m3 |

| Dämmmörtel < 800 kg/m3 | 0,28 W/mK | 800 kg/m3 |

| Mauersteine | Lambda | Dichte |

|---|---|---|

| Blähtonsteine voll | 0,18 W/mK | 800 kg/m3 |

| Blähtonsteine hohl | 0,22 W/mK | 650 kg/m3 |

| Betonhohlsteine aus Schlacke, Bims, Ziegelsplitt | 0,6 W/mK | 1500 kg/m3 |

| Holzspanbeton als Schalstein ohne Dämmeinlage | 0,45 W/mK | bis 1500 kg/m3 |

| Klinkerziegel | 1 W/mK | 1800 kg/m3 |

| Vollziegel | 0,7 W/mK | bis 1600 kg/m3 |

| Hohlziegel | 0,36 W/mK | 1200 kg/m3 |

| Zwischenwandziegel | 0,36 W/mK | 1100 kg/m3 |

| porosierter Hohlziegel | 0,25 W/mK | 800 kg/m3 |

| hochporos. Hohlziegel mit Dämmörtel | 0,18 W/mK | 650 kg/m3 |

| Schallschutzziegel | 0,55 W/mK | 1700 kg/m3 |

| Natursteinmauerwerk | 2,3 W/mK | 2600 kg/m3 |

| Porenbeton (gelb) | 0,11 W/mK | 400 kg/m3 |

| Porenbeton (rot) | 0,14 W/mK | 500 kg/m3 |

| Porenbeton (blau) | 0,16 W/mK | 600 kg/m3 |

| Porenbeton (schwarz) | 0,24 W/mK | 800 kg/m3 |

| Massivlehm | 1 W/mK | bis 2000 kg/m3 |

| Leichtlehm 800-1200 kg | 0,36 W/mK | bis 1200 kg/m3 |

| Leichtlehm 600-800 kg | 0,24 W/mK | bis 800 kg/m3 |

| Stahlbeton | 2,3 W/mK | 2400 kg/m3 |

| Schütt- und Stampfbeton | 1,6 W/mK | 1800 kg/m3 |

| Leichtbeton (Blähtonzuschläge) | 0,45 W/mK | 1100 kg/m3 |

| Leichtbeton (Blähto.) mehr als 1100 kg | 0,7 W/mK | bis 1700 kg/m3 |

| Decken: Ziegelhohlkörper m. Aufbeton (0,8) | (0,8) W/mK | 1200-1600 kg/m3 |

| Decken: Betonhohlkörper m. Aufbeton (0,8) | (0,8) W/mK | 1200-1600 kg/m3 |

| Decken: porosierte Füllsteine ohne Aufbeton | (0,67) W/mK | 900-1200 kg/m3 |

| Decken: Beton-Hohldiele Schwer 360 kg/m2 | (1,33) W/mK | 1800 kg/m3 |

| Decken: Beton-Hohldiele Leicht 280 kg/m2 | (1,0) W/mK | 1400 kg/m3 |

| Plattendecke mit Polystyrolkörper mit Aufbeton (4+12+4) | 0,6 W/mK | 1670 kg/m3 |

| Plattendecke mit Polystyrolkörper mit Aufbeton (4+8+4) | 0,64 W/mK | 1670 kg/m3 |

| Plattendecke mit Polystyrolkörper mit Aufbeton (4+16+4) | 0,58 W/mK | 1670 kg/m3 |

| Schüttungen | Lambda | Dichte |

|---|---|---|

| Perlite expandiert | 0,05 W/mK | 90 kg/m3 |

| Blähglimmer | 0,07 W/mK | 90 kg/m3 |

| Blähton | 0,09 W/mK | 350 kg/m3 |

| Korkschrot expandiert | 0,042 W/mK | 80-100 kg/m3 |

| Korkschrot natur | 0,05 W/mK | 100 kg/m3 |

| Zellulose, lose | 0,04 W/mK | 35 kg/m3 |

| Polystyrol, lose | 0,044 W/mK | 10 kg/m3 |

| Mineralwolle, lose | 0,044 W/mK | 15 kg/m3 |

| Sägemehl | 0,1 W/mK | 200 kg/m3 |

| Schlacke | 0,35 W/mK | 750 kg/m3 |

| EPS Granulat zementgebunden | 0,08 W/mK | bis 350 kg/m3 |

| EPS Granulat zementgebunden | 0,06 W/mK | bis 125 kg/m3 |

| EPS Granulat bitumengebunden | 0,05 W/mK | bis 125 kg/m3 |

| Perlite expandiert hydrophobiert | 0,042 W/mK | 80-100 kg/m3 |

Berechnung des U-Wertes aus der Leitzahl

Das Wissen um die Wärmeleitzahl eines Materials lässt die Berechnung seines spezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten zu, der auch U-Wert genannt wird. Man berechnet ihn, indem man die Wärmeleitzahl λ durch die Dicke teilt, die das Material mitbringt.

Demnach käme beispielsweise eine Wand aus Kalkstein, dessen spezifische Wärmeleitzahl λ = 2,2 W/(mK) ist, bei einer Dicke von 0,3 Metern (30 Zentimeter) auf den U-Wert 7,3 W/(m2K), denn 2,2 W/(mK) geteilt durch 0,3 m ist gleich 7,3 W/(m2K).

An unserem kleinen Rechenbeispiel kann man gut sehen, dass eine gute Dämmwirkung, sprich: ein kleiner Wärmedurchgangskoeffizient, erreicht werden kann, wenn man

- entweder eine dicke Schicht eines Materials hernimmt, das eine vergleichsweise hohe Wärmeleitzahl λ hat

- oder eine dünne Schicht eines Materials, dessen Wärmeleitzahl vergleichsweise gering ist.

iSFP und Zuschuss-Antrag aus einer Hand!

Mit einem Sanierungsfahrplan können Sie Ihren Zuschuss erhöhen! Wir übernehmen Ihren BEG-Antrag & erstellen Ihnen einen iSFP - zum Sparpreis!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!